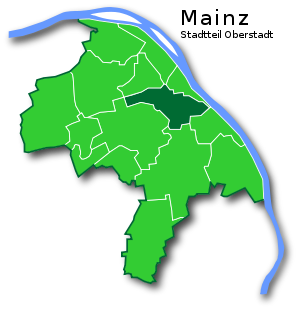

- Mainz-Oberstadt

-

Oberstadt

Ortsbezirk von Mainz

Koordinaten 49° 59′ 23″ N, 8° 15′ 54″ O49.9897222222228.26587Koordinaten: 49° 59′ 23″ N, 8° 15′ 54″ O Höhe 87 m ü. NN Fläche 5,9 km² Einwohner 19.466 (31. Aug. 2010) Bevölkerungsdichte 3299 Einwohner/km² Ausländeranteil 11,7 % (31. Aug. 2010) Postleitzahl 55131 Vorwahl 06131 Adresse der

VerwaltungGleiwitzer Straße 2

55131 MainzWebsite www.mainz.de Politik Ortsvorsteher Ursula Beyer (SPD) Sitzverteilung (Ortsbeirat) CDU SPD Grüne FDP ÖDP 4 3 3 2 1 Verkehrsanbindung Straßenbahn MVG Mainz Linie 50, 51, 52 Bus MVG Mainz Linie 62, 63, 65, 67, 70, 90, 92, ORN Linie 652, 660, MVG Mainz - ORN Gemeinschaftslinie 64, 71 Oberstadt ist ein Ortsbezirk der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Er umfasst im Wesentlichen die Teile von Mainz, die nach der ersten nordwestlichen Stadterweiterung der 1870er Jahre nun im Süden und Südwesten der (damaligen) Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut wurden. Das so entstandene neue Wohngebiet hat einen völlig anderen Charakter als die Neustadt: hier dominieren aufgelockerte, von Grün durchzogene Siedlungen. Im Zweiten Weltkrieg erlitt dieser Bereich deutlich weniger Zerstörungen als Alt- und Neustadt, so dass man überall Bauten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet. Der Stadtbezirk als Verwaltungseinheit entstand erst 1989 durch die Aufteilung des ehemaligen Bezirks Innenstadt in Oberstadt, Neustadt, Altstadt und Hartenberg-Münchfeld. Der Stadtteil wird in einem Flugkorridor in rund 850 Höhe bei Ostwind von Flugzeugen beim Landeanflug auf die am 21. Oktober 2011 eröffnete neue Landebahn am Frankfurter Flughafen überflogen.

Inhaltsverzeichnis

Lage und Umfang

Ein großer Teil der Oberstadt entstand auf dem Gebiet von Festungsanlagen, die Anfang des 20. Jahrhunderts geschleift wurden, woraus der Mainzer Grüngürtel entstand; das Planungskonzept für die Süderweiterung von Mainz wurde 1908 von Friedrich Pützer vorgelegt.

Grenzverlauf

Der nördlichste Punkt der Oberstadt ist auf dem Alicenplatz, wo die Neustadt von Nordwesten, die Altstadt von Nordosten und die Oberstadt von Süden her aufeinandertreffen. Die Alicenstraße geht es bergauf nach Südsüdost; im Westen sieht man hinab auf die Bahngleise, die in die beiden Mainzer Eisenbahntunnel führen. Im Osten befindet sich die Altstadt. Über die Terrassenstraße geht es nach Südosten; rechts blickt man hinauf zum Kästrich, links hinab zur Altstadt. Ein kurzes Stück geht es auf der Drususstraße nach Nordosten, dann weiter nach Osten zwischen Mathildenstraße und Breidenbacherstraße. Die Grenze verläuft jetzt bergauf durch die Grundstücke nach Süden, im Osten die zur Altstadt gehörende Gaustraße, im Westen die Mathildenstraße. Am Gautor überquert die Grenze die Straße und geht über den Eisgrubweg nach Osten, die Altstadt im Norden. Um die Zitadelle oberhalb der Bahnlinie folgt die Grenze dieser bis zum Rhein, und dort ein kleines Stück bis zur Grenze von Mainz-Weisenau.

An der Jugendherberge geht es nach oben den Ostrand des Volksparks entlang der Otto-Brunfels-Schneise und dem Viktorstift bis zur Göttelmannstraße. Diese überquerend, verläuft die Grenze weiter südwestlich über einen Fußweg bis zum Bretzenheimer Weg. Diesem folgt sie nach Westen. Links ist weiterhin Weisenau, rechts liegt das katholische Gymnasium Theresianum. Auf der Hechtsheimer Straße geht es nach Süden, und vor dem IBM-Gelände mit der Grenze zu Mainz-Hechtsheim über das Gelände nach Westen. Ein Stück den Karcher-Weg nach Süden, dann wieder über die Emy-Roeder-Straße nach Westen, vorbei an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, weiter nach Westen über die Geschwister-Scholl-Straße entlang der Generaloberst-Beck-Straße und weiter den Feldrand entlang bis zum Dampfbahnweg (einem Feldweg, dessen Name an die bis in die 1920er Jahre hier verlaufende lokale Mainzer Dampfbahn erinnert). Hier geht es rechts nach Nordosten, links davon fließt sich der bereits zu Bretzenheim gehörende Wildgraben. Vorbei an den Hochhäusern der Berliner Siedlung knickt die Grenze nach Nordwesten ab und verläuft auf dem Schaftriebweg (rechts blickt man hoch zum Rodelberg). Ein paar Meter südwestlich von einer Unterführung überquert die Grenze die Pariser Straße. Auf der anderen Seite verläuft die Grenze am Südwestrand des Schlesischen Viertels entlang. überquert nach Süden den Wildgraben, und folgt ihm ein Stück nach Westen. Der Wildgraben knickt nach Norden in die Kanalisation, die Grenze dagegen nach Süden zur Straße „am Wildgraben“ hin. Auf dem Gebiet des ehemaligen Zahlbach geht es die Lanzelhohl aufwärts nach Westen und an der Schanze nach Norden, und die Backhaushohl wieder nach Westen die Grenze zu Bretzenheim entlang. Ganz in der Nähe der ehemaligen römischen Wasserleitung geht es hoch zur Universität, und an ihrem Südrand (Sportinstitut und Botanischer Garten den Dalheimer Weg nach Westen zur Koblenzer Straße. Diese nach Norden bis zur Saarstraße, die, nach Osten stadteinwärts führend, die Oberstadt von Hartenberg-Münchfeld trennt. Die Saarstraße hinab, den Hauptfriedhof entlang bis zur Agentur für Arbeit, und über die Binger Straße und die Alicenbrücke nach Nordosten zurück zum Alicenplatz.

Viertel der Oberstadt

Der Westen der Oberstadt wird von der Universität gebildet.

Der Streifen östlich davon bildet den linken Abhang des Zaybachtales mit dem Hauptfriedhof im Norden, dem Jüdischen Friedhof an dessen Südrand, und südlich davon das ehemals „Attach“ (aus „Aquädukt“) genannte Gebiet um die Römersteine (mit dem Hildegardis-Krankenhaus in der Mitte). Dieser Teil des Zaybachtales mit seinen steilen Hängen bildet den nördlichen Teil des ehemaligen Vorortes Zahlbach (eingemeindet 1804).

Der rechte Hang des Zaybachtales steigt zum ehemaligen römischen Legionslager auf. Im Norden davon liegt das im Zuge der Festungserweiterung entstandene wohlsituierte Wohngebiet am Linsenberg (wo auch die ersten Siedlungsspuren der Altsteinzeit gefunden wurden); südlich schließt sich die Universitätsklinik an; im Süden davon wiederum befindet sich das Schlesische Viertel, das 1933/34 als „Frontkämpfersiedlung“ errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg erweitert wurde, um den Professoren und Bediensteten der neu errichteten Universität Wohnraum zu bieten.

Vom Linsenberg bis zur Zitadelle durchzieht der Römerwall/Drususwall die Oberstadt von West nach Ost. Nördlich davon ist der Kästrich, der im Süden vom Pulverturm und Gautor abgeschlossen wird. Hier ist die Spitze der sich nach Südwesten hin auffällig fächerartig ausbreitenden Siedlung am Fichteplatz. Diese wurde als großes Wohnungsbauprojekt nach dem Ersten Weltkrieg mit 1000 Wohneinheiten angelegt. Pläne von Friedrich Pützer lagen dazu schon aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg vor; die Planungsverantwortung hatte Stadtbaurat Fritz Luft. Die einzelnen Gebäude wurden von verschiedenen Architekten meist im Geist der Neuen Sachlichkeit errichtet. Südlich davon findet man das Gutenberg-Gymnasium und den Mainzer Turnverein von 1817 (den zweitältesten Sportverein Deutschlands), und schließlich den Rodelberg, ein aus dem Aushub der Aufschlitzung des Eisenbahntunnels 1932–1934 aufgeschütteter künstlicher (heute besiedelter) Berg.

Das durch die Aufschlitzung des Eisenbahntunnels entstandene Tal mit der Eisenbahnverbindung vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Mainz Römisches Theater findet sich östlich vom Gautor am Nordrand des Stadtteils. Südlich davon, auf der anderen Seite des Drususwalls, liegt die Siedlung am Fort Elisabeth. Die Siedlung wurde zwischen 1954 und 1958 errichtet und ist ein charakteristisches (und als überzeugend angesehenes) Beispiel für die damals moderne Stadtarchitektur. In aufgelockerter Anordnung finden sich zwei Sternhäuser, zwei Scheibenhäuser und ein Laubenganghaus, anspruchsvolle Haustypen der damaligen Zeit, sowie das trapezförmige ehemalige Verwaltungsgebäude der Westbauträger GmbH. Vor dem Hintergrund des als eher konzeptlos beschriebenen Wiederaufbaus von Mainz nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wird diese Siedlung noch heute immer wieder als gelungenes Architekturprojekt der Zeit herausgestellt. Ein ursprünglicher Entwurf hatte die Wiederaufbauplanung von Marcel Lods in abgewandelter Form aufgriffen. Er wurde aber nicht realisiert, und die entstandene Siedlung ist von diesem Ansatz weit entfernt.

Östlich der Siedlung liegt das Vincenz- und Elisabeth-Krankenhaus, nach Süden dann das Wehrbereichskommando II (ehemals IV) der Bundeswehr und der Rodelberg. Östlich neben der Kaserne ist die Friedrich Ebert-Siedlung, die 1928 bis 1930 unter anderem auf Initiative des späteren Oberbürgermeisters Franz Stein begründet wurde. Im Süden am Rodelberg liegt die Berliner Siedlung, die Anfang der 1960er Jahre im Rahmen der Stadtplanungen von Ernst May entstand und ihren Namen anlässlich des damaligen Mauerbaus in Berlin erhalten hatte.

Wieder im Norden bietet die Zitadelle eine gute Aussicht auf die Mainzer Altstadt. Südlich davon setzt sich der Grüngürtel fort (zu dem auch das Gebiet am Linsenberg und der Römer/Drususwall zählen), der am Südrand des Stadtteils von einem Kleingartengelände abgeschlossen wird. Östlich der Zitadelle ist der Stadtpark auf dem Gelände der ehemaligen Favorite, das ebenfalls, wie das südlich davon gelegene Siedlungsgebiet (mit der 1923 bis 1933 vom katholischen Ketteler-Bauverein angelegten Ketteler-Siedlung) und der östlich sich anschließende Volkspark, zum Grüngürtel gerechnet wird.

Bauwerke, Plätze und sonstige Sehenswürdigkeiten der Oberstadt

- Römisches Theater (Ausgrabungen)

- Römisches Stadttor

- Moguntia

- Stiftung Lesen

- Sektkellerei Kupferberg

- Römersteine

- Villa Musica auf der Bastei

- Drususstein

- Stadtpark

- Hauptkellertor der ehemaligen Mainzer Aktien Bierbrauerei

- Zitadelle

- Hauptfriedhof Mainz

- Büste Peter Cornelius von Hugo Lederer (1930)

- Botanischer Garten der Universität

- Siedlung Fichteplatz

- Siedlung an der Kartause

- Die Görzsiedlung des Bau- und Sparvereins Mainz (ein Wohngebiet im Zahlbachtal unterhalb der Universitätsklinik, gegenüber den Römersteinen gelegen). Der Mainzer Kaufmann Adolf Görz (1857 bis 1900) hatte der Stadt 300 000 Mark für wohltätige Zwecke gestiftet, die zum Bau dieser Siedlung mit begrünten Innenhöfen (1903 bis 1937) verwendet wurden. Die Siedlung gilt als gut erhaltenenes Beispiel des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in Mainz. Sie besteht aus elf eng stehenden symmetrisch angelegten drei bzw. viergeschossigen Mehrfamilienhäusern in verhaltenem Heimatstil.[1]

- Lutherkirche, 1949 als erste Kirche in Mainz nach dem Zweiten Weltkrieg als sogenannte Notkirche von Otto Bartning erbaut.

siehe auch: Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Oberstadt

Einzelnachweise

- ↑ Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler - Kreisfreie Stadt Mainz, Hrsg: Rheinland-Pfalz Generaldirektion Kulturelles Erbe, PDF-Datei 1,2 MB

Literatur

- Claus Wolf: Die Mainzer Stadtteile. Emons Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89705-361-6

- Franz Dumont (Hrsg.), Ferdinand Scherf, Friedrich Schütz: Mainz – Die Geschichte der Stadt. Zabern, Mainz 1999 (2. Aufl.), ISBN 3-8053-2000-0

- Wilhelm Huber: Das Mainz-Lexikon. Hermann Schmidt, Mainz 2002, ISBN 3-87439-600-2

Weblinks

Altstadt | Bretzenheim | Drais | Ebersheim | Finthen | Gonsenheim | Hartenberg-Münchfeld | Hechtsheim | Laubenheim | Lerchenberg | Marienborn | Mombach | Neustadt | Oberstadt | Weisenau

Wikimedia Foundation.