- Niedersächsischer Reichskreis

-

Der Niedersächsische Reichskreis war einer der zehn Reichskreise, in die unter Kaiser Maximilian I. 1500 bzw. 1512 das Heilige Römische Reich eingeteilt wurde. Er selbst wurde 1512 geschaffen.

Inhaltsverzeichnis

Entstehung

Erste Planungen für einen sächsischen Reichskreis gehen auf Albrecht II. im Jahr 1438 zurück. Dieser 1500 geschaffene Kreis, wurde dann 1512 in einen obersächsischen und einen niedersächsischen Reichskreis geteilt. Wirklich festgeschrieben wurden dies erst 1522. Aber es dauerte einige Zeit, ehe die Trennung etwa hinsichtlich der Besetzung des Reichskammergerichts vollständig umgesetzt war. Auch wurde Anfangs weiter von einem sächsischen, von einem untersächsischen Kreis oder von Niederland gesprochen. Der Begriff Niedersachsen wurde erstmals 1548 verwandt.

Gebiet

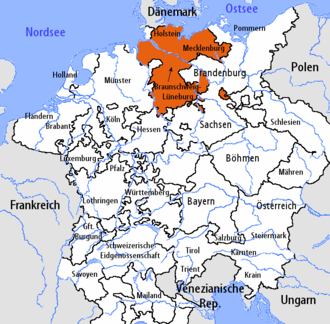

Der niedersächsische Reichslreis umfasste die östlichen Teile des heutigen Bundeslandes Niedersachsen, das nördliche Sachsen-Anhalt (ohne die Altmark)[1], Mecklenburg, Holstein (ohne Dithmarschen), Hamburg, Bremen sowie kleinere Gebiete in Brandenburg und Thüringen. Insgesamt handelte es sich um ein weitgehend zusammenhängendes Gebiet. Einige Exklaven wie Halle an der Saale und Jüterbog lagen jedoch außerhalb. Dasselbe gilt auch für die Reichsstädte Nordhausen und Mühlhausen. Innerhalb des Kreisgebiets lag das Hochstift Verden, dass allerdings seit 1502 in Personalunion mit dem Erzbistum Bremen verwaltet wurde, sowie die Grafschaften Schaumburg und Spiegelberg, die nicht zum Kreisgebiet gehörten.

Am Ende des alten Reiches war der Kreis etwa 1240 Quadratmeilen groß und hatte 2.120.000 Einwohner. Hinsichtlich der Konfession waren die Einwohner fast alle evangelisch. Teilweise katholisch war das Hochstift Hildesheim.

Strukturen

Ein Großteil des Kreises machten die welfischen Territorien aus. Im zur Reformation übergetretenen Erzbistum Magdeburg regierten seit 1513 Administratoren aus der brandenburgischen Linie der Hohenzollern. Auch das Hochstift Halberstadt gehörte seit 1648 zu Kurbrandenburg. Im Erzstift Bremen regierten nach der Reformation Dänen und Schweden und seit 1715 auch dort die Welfen. Durch das Herzogtum Oldenburg gehörte der König von Dänemark zu den Fürsten des Reichskreises. Durch ihren Besitz von Kreisterritorien gehörten schließlich auch die Könige von Preußen, Schweden und Großbritannien-Hannover zu den Kreisfürsten. Der niedersächsische Reichskreis war der wohl kaiserfernste. Trotz der starken Stellung der Welfen, konnten diese den Kreis insbesondere wegen der Herzöge von Mecklenburg und zunehmend der Könige von Dänemark nicht völlig dominieren.

Kreisausschreibende Fürsten waren seit 1557 die Fürsterzbischöfe von Magdeburg und die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg. Das Direktorium hatte zunächst das (brandenburgisch regierte) Erzbistum Magdeburg inne, ehe es seit 1648/1652 zwischen Brandenburg und Schweden (für das Herzogtum Bremen) wechselte. Der älteste Herzog aus dem Haus Braunschweig war Kodirektor. Kreisobristen waren meist die braunschweigischen Herzöge, die das Amt und den Kreiskriegsrat für ihre Zwecke zu nutzen versuchten. Die Kreisversammlungen tagten zunächst meist in Halberstadt. Später waren auch Braunschweig und Lüneburg Tagungsorte. Wegen ihrer abseitigen Lage veranstalteten Goslar, Mühlhausen und Nordhausen teilweise gesonderte Konferenzen. Eine Einteilung nach Bänken, etwa der geistlichen oder weltlichen Stände, existierte nicht.

Der Kreis konnte zum Reichskammergericht 4 Assesoren vorschlagen und seit 1648 abwechselnd mit dem obersächsischen Kreis einen weiteren. Davon stellten die Bistümer Magdeburg und Bremen sowie das Haus Braunschweig je einen. Mecklenburg und Holstein teilten sich eine Stelle. Wenn der Zusatzposten für den niedersächsischen Kreis fällig war, wurde dieser von Lübeck, Goslar, Mühlhausen und Nordhausen besetzt. Später sank die Zahl der Assesoren auf nur noch zwei und der gemeinsame Posten mit dem obersächsischen Kreis fiel weg.

Nach den Bestimmungen von 1681 hatte der Reichskreis 1322 Soldaten zu Pferd und 2707 zu Fuß zu stellen. Nach den Bestimmungen von 1707 hatte der Kreis an die Reichsoperationskasse 30.0000 Gulden zu zahlen.

Geschichte

Im Jahr 1625 bestimmten die Mitglieder des Reichskreises Christian IV. von Dänemark im Zusammenhang mit dem dreißigjährigen Krieg zum Reichsobersten. Dieser Schritt wurde vom Kaiser bis 1629, als Dänemark sich aus dem Krieg zurückzog, nicht anerkannt. Seit 1682 verstärkten sich zwischen den mächtigen Mitgliedern die Gegensätze. Seither haben bis 1796 keine Kreistage mehr stattgefunden. Während des mecklenburgischen Erbfolgestreits versuchte der Kaiser 1697 vergeblich gegen den Willen der Kreisstände Einfluss zu nehmen. Nach 1702 spielte der Kreis wegen der inneren Konflikte zwischen den Fürsten keine Rolle und stellte auch keine Kreistruppen mehr. De facto hörte der Kreis lange vor dem Ende des alten Reiches auf zu existieren.

Gebiet des Kreises

Der Reichskreis umfasste 1512 die folgenden Territorien.

Geistliche Fürstentümer

Erzstift Bremen 1648 als Herzogtum an Königreich Schweden

Hochstift Halberstadt - 1648 als Fürstentum an Kurfürst von Brandenburg

Hochstift Halberstadt - 1648 als Fürstentum an Kurfürst von BrandenburgHochstift Hildesheim

Hochstift Lübeck

Erzstift Magdeburg - 1680 als Herzogtum an Kurfürst von Brandenburg (Regelung des Westfälischen Friedens)

Hochstift (Fürstentum) Ratzeburg - 1701 an Mecklenburg-Strelitz

Hochstift (Fürstentum) Schwerin - 1648 an Mecklenburg-Schwerin

Reichsprälaturen

Kloster Riddagshausen - 1567 an Braunschweig-Wolfenbüttel

Kloster Riddagshausen - 1567 an Braunschweig-Wolfenbüttel Stift Gandersheim - Reichsstandschaft bestritten durch Braunschweig-Wolfenbüttel, keine reichsunmittelbaren Güter

Stift Gandersheim - Reichsstandschaft bestritten durch Braunschweig-Wolfenbüttel, keine reichsunmittelbaren Güter

Weltliche Fürstentümer

seit 1648 Herzogtum Bremen - schwedisch, 1715 an das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg

Fürstentum Blankenburg - 1731 an Braunschweig-Wolfenbüttel

Fürstentum Calenberg - bildet 1692 mit Grubenhagen das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg

Fürstentum Calenberg - bildet 1692 mit Grubenhagen das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg Fürstentum Grubenhagen - bildet 1692 mit Calenberg das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg

Fürstentum Grubenhagen - bildet 1692 mit Calenberg das Kurfürstentum Braunschweig-LüneburgTeil-Herzogtum Holstein-Glückstadt (königlich-dänische Anteile)

Teil-Herzogtum Holstein-Gottorp (herzoglich-gottorfsche Anteile)

Fürstentum Lüneburg - ab 1705 mit Lauenburg, Calenberg und Grubenhagen Teil des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg

Fürstentum Lüneburg - ab 1705 mit Lauenburg, Calenberg und Grubenhagen Teil des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg Herzogtum Mecklenburg-Güstrow - 1695 an Mecklenburg-Schwerin

Herzogtum Mecklenburg-Güstrow - 1695 an Mecklenburg-Schwerin Herzogtum Mecklenburg-Schwerin

Herzogtum Mecklenburg-Schwerin Grafschaft Rantzau - 1734 an Dänemark

Grafschaft Rantzau - 1734 an Dänemark Herzogtum Sachsen-Lauenburg - 1705 mit Lüneburg, Calenberg und Grubenhagen Teil des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg

Herzogtum Sachsen-Lauenburg - 1705 mit Lüneburg, Calenberg und Grubenhagen Teil des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel

Fürstentum Braunschweig-WolfenbüttelGrafschaft Regenstein

Reichsstädte

Reichsstadt Bremen

Reichsstadt Bremen Reichsstadt Goslar

Reichsstadt Goslar Reichsstadt Hamburg

Reichsstadt Hamburg Reichsstadt Lübeck

Reichsstadt Lübeck Reichsstadt Mühlhausen

Reichsstadt Mühlhausen Reichsstadt Nordhausen

Reichsstadt Nordhausen

Siehe auch

Literatur

- Winfried Dotzauer: Die deutschen Reichskreise (1383-1806), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1998, ISBN 3-515-07146-6, GoogleBooks

- Anton Friedrich Büsching: Große Erdbeschreibung. Bd. 21: Der niedersächsische Kreis ; Erste Abtheilung Brünn, 1787

- Gerhard Taddey (Hrsg.): Lexikon der Deutschen Geschichte. 2. überarb. Aufl. Stuttgart 1983 S.880f.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Rudi Fischer: 800 Jahre Calvörde – Eine Chronik bis 1991.

seit 1500: Bayerischer Reichskreis | Fränkischer Reichskreis | Niederrheinisch-Westfälischer Reichskreis | Niedersächsischer Reichskreis | Oberrheinischer Reichskreis | Schwäbischer Reichskreis | seit 1512: Burgundischer Reichskreis | Kurrheinischer Reichskreis | Obersächsischer Reichskreis | Österreichischer Reichskreis | sowie: Nicht eingekreiste zum Heiligen Römischen Reich zugehörige Territorien und Stände

Wikimedia Foundation.