- Oberlausitzer Mundart

-

Oberlausitzisch Gesprochen in

Sachsen Linguistische

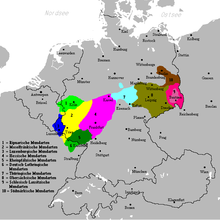

KlassifikationDie Oberlausitzer Mundart, Äberlausitzer Mundoart, ist ein Dialekt, der im Süden der Oberlausitz gesprochen wird. Er gehört zu den mitteldeutschen Dialekten, genauer klassifiziert zur lausitzischen Dialektgruppe.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die genaue Herkunft und Verwandtschaft dieses Dialekts zu bestimmen ist recht schwer. Es wird angenommen, dass diese Form des Dialektes von fränkischen, hessischen und thüringischen Siedlern stammt, welche sich in dieser Region niedergelassen hatten. Die deutsche Besiedlung des Gebietes zwischen Pulsnitz im Westen und Queis im Osten, zwischen der tschechischen Bevölkerung im Süden und der sorbischen im Norden erfolgte in der Zeit, als die Oberlausitz zur böhmischen Krone gehörte. Die Grenze zwischen Kursachsen (Meißen) und der Oberlausitz war bis 1635 Staatsgrenze. Die sprachliche Beeinflussung aus westlicher Richtung wurde damit gebremst. Die wirtschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Kontakte der Oberlausitzer waren ausgerichtet in Richtung Böhmen und Schlesien, wobei letzteres ebenfalls zu Prag gehörte. Innerhalb des Herrschaftsbereiches des böhmischen Königs bildete sich durch Handel und Verkehr ein oberlausitz-schlesisches Sprachgebiet heraus. Eine konkrete Abgrenzung der Sprachregionen ist kaum möglich. Anhand alter Literatur zum Thema Mundart ist aber gut nachzuvollziehen, wie eine allmähliche Verschmelzung stattfindet. Deutschböhmische Sprachforscher ordnen auch die nordböhmische Mundart, die von der deutschsprachigen Bevölkerung zwischen Tetschen-Bodenbach und Reichenberg gesprochen wurde, dem Oberlausitzischen zu. Das Ostlausitzische schwang sich bis 1945 über die historische, am Queis gelegene Grenze zwischen der Markgrafschaft Oberlausitz und dem Herzogtum Schlesien bis nach Bunzlau. Erst ab Liegnitz spricht man von der mittelschlesischen Mundart.

Verbreitung

Das heutige Dialektgebiet befindet sich in etwa südlich entlang einer gedachten Linie zwischen Bischofswerda und Zittau und ist nahezu deckungsgleich mit den ostsächsischen Naturräumen Oberlausitzer Bergland und Zittauer Gebirge. In Richtung Norden und Nordwesten geht die Mundart allmählich in den west-, neu- bzw. ostlausitzischen Dialekt über, in Richtung Süden und Südwesten wird das Dialektgebiet durch die Staatsgrenze zur Tschechischen Republik begrenzt, in Richtung Osten entlang der Neiße durch die Staatsgrenze zu Polen.

Beschreibung

Einordnung und Abgrenzung

Trotz der Lage des heutigen Dialektgebiets im Freistaat Sachsen zählt die Oberlausitzer Mundart nicht zur obersächsischen Dialektgruppe, sondern reiht sich eher in die Kette der sächsischen Bergdialekte wie z.B. dem Erzgebirgischen ein, besonders ist eine Nähe zum osterzgebirgischen Dialekt erkennbar. Eine größere historische Nähe existiert allerdings zu den früher weiter östlich und südlich von den Deutschen in Böhmen gesprochenen Dialekten, dem Nordböhmischen und Gebirgsschlesischen bzw. Schlesischen. Man kann die Mundart so im weitesten Sinne auch als einen der wenigen verbliebenen Sudetendialekte bezeichnen. Eine gewisse Ähnlichkeit zu den obersächsischen Dialekten ist jedoch durchaus vorhanden, insbesondere im Bereich der Vokalverschiebungen.

Allgemeine Merkmale

Die herausragendsten Merkmale der Oberlausitzer Mundart sind:

- das retroflexe "amerikanisch" klingende R [ɻ]

- das stimmhafte alveolare L [ʟ]

- verschiedene sich wiederholende Lautverschiebungen, insbesondere im Bereich der Vokale

- die nicht wie im Obersächsischen erweichte, jedoch unbehauchte Aussprache der stimmlosen Plosive K, P und T

- das starke Verschleifen von Endungen und Partikeln (z.B. hierscht'se (hörst du sie) oder hoab'ch's'n (habe ich es ihm))

- das Vorhandensein von sich vollkommen von der Standardsprache unterscheidenden Begriffen (oftmals aus den benachbarten slawischen Sprachen entlehnt)

Einige häufig zutreffende Regeln sind bei der Wortbildung auszumachen:

- Substantivierungen auf -heit und -ung enden auf -che: Achtche, Bescherche, Begabche, Kleedche

- Adjektive auf -ig oder -lig enden auf -ch oder -lch: imbänd'ch (gewaltig, sehr); mahlch (mehlig)

- Worte auf -rich enden auf -erch: Heinerch (Heinrich)

Besonders zu bemerken sind zudem die häufig vorkommenden Partikeln nu bzw. no für ja und oack bzw. ock für doch oder nur, bloß.

In der Summierung dieser Merkmale ist die Oberlausitzer Mundart in ihrer Reinform für Sprecher des Hochdeutschen, im Gegensatz zu den meisten sächsischen und den anderen lausitzischen Dialekten, nahezu unverständlich.

Lautverschiebungen

Ein wiederkehrendes Merkmal sind verschiedene Lautverschiebungen, insbesondere im Bereich der Vokale und Diphthonge, von denen nahezu keiner genau wie in der hochdeutschen Standardsprache ausgesprochen wird. Diese Verschiebungen sind zwar wiederkehrend, werden aber nicht grundsätzlich bei allen Wörtern angewandt. Typische Beispiele hierfür sind:

- langes E wird zu langem A (z.B. gaan für geben, sahn für sehen)

- langes E wird in anderen Fällen zu langem I (z.B. giehn für gehen, Schnie für Schnee)

- langes A wird zu langem O (z.B. schloofn für schlafen, Moolr für Maler)

- lang wie kurz wird O oft zu U (z.B. Ufn (lang) für Ofen, Ustn (kurz) für Osten)

- langes U wird oft zu kurzem U (z.B. Fuss für Fuß)

- bei anderen Wörtern werden O bzw. U verlängert (z.B. Buusch für Busch (Wald), Froosch für Frosch), nur in der südlichsten Region mit besonders ausgeprägter Mundart

- lang wie kurz werden Ö und Ü zu I (z.B. Kließl für Klöße, Fisse für Füße)

- AU wird zu langem O oder E (z.B. roochn für rauchen, keefm bzw. koofm für kaufen)

- EI wird oft zu langem E (z.B. Meester für Meister)

Spezielle Begriffe

Die Mundart ist reich an slawischen, aber auch vereinzelten französischen Lehnwörtern (in der folgenden Tabelle mit * bzw. ° gekennzeichnet). Diese stammen einerseits aus der langen Zeit des Zusammenlebens mit den Sorben und Tschechen, andererseits aus der Präsenz französischer Truppen während der Napoleonischen Kriege sowie der "Salonsprache" des städtischen Bürgertums.

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über spezielle Begriffe der Oberlausitzer Mundart, die sich nicht ohne Weiteres aus dem Hochdeutschen erschließen lassen.

Oberlausitzer Mundart Hochdeutsch/Bedeutung Abern* Kartoffeln (Erdbirnen), vgl sorb. běrna Mauke* Kartoffelmus bälfern husten beusln mühsam hantieren braasch'n schwatzen Buusch Wald Borsch* Wald, Forst; vgl sorb. Baršć bzw. ...- Boršć in Ortsnamen dan dichen diesen derheeme zu Hause Iech hoa's'n dicke! Ich habe es satt! dreeschn regnen dréschern° ("dr" wird als eigene Silbe gesprochen) sich erregen (echauffieren) Feierriepel Essenkehrer bzw. Schornsteinfeger Gierschdurfer Schiss’n Jacobimarkt in Neugersdorf Haarch Hering 'ch hämschen sich verletzen Hitsch'l* kleiner Schemel, sorb hečka Hietroaibroadel (Hintragebrettchen) = Tablett Hoader* Scheuerlappen Huntschl* Ferkel, sorb. hunčo Huschel* Gänslein, sorb. huso Huxt Hochzeit hurcht ock amol haar hört doch mal her itze jetzt jenn Tag gestern kraajgln unbeholfen gehen Kraatschn* Krug/Schänke (sorb. korčma, eingedeutscht "Kretscham") Kummt oack rei! Kommt doch rein! loaber ne rim (soviel wie) quatsch nicht rum Luder... (negative Vorsilbe) ... a dr Mache hoann mit ... beschäftigt sein murne morgen naajcht'n gestern Abend naatsch'n weinen, flennen Nooar Stimmt's?, Nicht wahr? Nubber Nachbar Nuckl* Kaninchen, sorb. nukl Nu!* Zustimmung, Bestätigung (ja) tschech. ano Plauze* Lunge, sorb. płuca Roaber Schubkarren Roaziehgloas (Ranziehglas) = Fernglas satz'ch oack hie setz dich doch hin Seeger* Uhr, poln. zegar Teichlmauke Kartoffelbrei mit Brühe Toalke missratene Arbeit (urspr.: schlecht gebackenes Brot) Uhrn Ohren Viehb'ch Weg, auf dem das Vieh zur Weide getrieben wurde wirtln* unablässig arbeiten herumwirtschaften, sorb. so wjerćeć – sich drehen Waajg Weg zerrn zanken Zulker Zopf Typisch für die Oberlausitzer Mundart sind auch einige geflügelte Worte:

Oberlausitzer Mundart Hochdeutsch/Bedeutung Dar stoand do wie de Kuhe vern neu'n Ture. Der stand da wie die Kuh vorm neuen Tor. Dar will mer woaas an Zeuge flickn. Der will mir was Unangenehmes tun. Dr Deifl schesst ze grußn Haufen. Der Teufel scheißt auf große Haufen. Iech war derr glei halfm! Ich werd dir gleich helfen! (sarkastisch) Oack ne jech'n! Immer mit der Ruhe!; wörtl.: Nur nicht jagen! Woas sull oack warn? Was soll bloß werden? Zevill und zewing is ee Ding. Zuviel und zuwenig kommt auf dasselbe raus. Große Ähnlichkeiten mit dem Schlesisch (deutscher Dialekt) erkennt man an der nachstehenden Wörtern.

Oberlausitzer Mundart Schlesisch Dt. Dialekt Hochdeutsch/Bedeutung gokeln kokkeln zündeln Gusche Gusche Mund Kließe Kließla Klöße Kraatschn Kretscham (für Gasthaus) loabern labern faseln (dumm reden) Lurke Lorke dünner Kaffee Loatschn Lotschen Latschen (Hausschuh/Pantoffel) Maajgl Madla/Mädla Mädchen oack ocke nur, bloß; doch Ploatsch Plotsch (Dummkopf) Hitsche Ritsche Hocker seech'n sechen (wasserlassen) Tippl Teppla, Tippla kleiner Topf (Tasse) Tunke Tunke Soße Geografische Begriffe und Ortsnamen

Auch praktisch alle Flur- und Ortsbezeichnungen, die man auf offiziellen Karten findet, haben ein abweichendes Pendant in Oberlausitzer Mundart. Hierbei kommen vor allem die erwähnten Lautverschiebungen zum Einsatz, verschiedene Begriffe weichen jedoch so stark ab, dass sie für einen Ortsfremden nahezu völlig unschlüssig sind.

Oberlausitzer Mundart Offizielle hochdeutsche Bezeichnung Grusschiene Großschönau Gierschdurf Neugersdorf Heenewaale Hainewalde Kuppr Kottmar Leckerschdurf Leutersdorf Bolzns Pulsnitz Schirgswaale Schirgiswalde Sitte Zittau Träbchen Tröbigau Wahlerschdurf Waltersdorf Wunsdurf Steinigtwolmsdorf Guhnewaale Cunewalde Draasn Dresden Textbeispiel: De richtsche Aussproche

’s koam amol enner zu mir, woas kenner aus dr Äberlausitz woar. Dar wullte uff Äberlausitzsch woas viertroin, und ich sullt’s’n waaigen dr Aussproche ieberhiern. Ich soite: „Na, do mach oack lus!“ Und a fing oa. A hoatte aber’n Zungnschlag ne richtsch weg und kunnte sei Schmeckelappel ne, wie’ch’s gehirrt, an Maule rimwelkern. Dermitte kloang oalls su troige. ’s woar kee Soaft hinne. „Halt!“ soite iech, „woart amol! Do miß mer irschte a poar Vuriebungn machen derzu. Soit amol: ‚Rhoaboarber‘!“ Nur soite jerr: „Rhabarber.“

„Nee, doas is kenner, dar a dr Äberlausitz gewachsen is. Aber’s moag amol gutt senn dermitte. Do hoa’ch Euch nu woas ufgeschriebm. Iech war'sch Euch vierlasn; doas last’r derno anooch: A Rupperschdurf, do rissen de Riepel Riesler-Reinhulds Runkelriebm raus, und a Reinsch-Richard ruten Rampler-Rusen-Ranken ruppten die Räkel o noa droa rim!“

Nu loas dar’sch. Aber dos woar goar ne, oas wenn doas Rupperschdurfer Riepel gewaast wärn. „Nee“, soite iech, „su klingt doas ne. ’s fahlt abm dr Soaft. Nu last mer amol doas vier, woas’ch do ufgeschriebm hoa:

„Lucke-Lobel, Lurenz-Laberecht und Liebschersch-Lui a Leckerschdurf gihn a leisen Laderloatschen und lussen’ch lange schune lange Loden wachsen!“

Nu loas dar’sch vern Blaatel oab, wie’s abm enner macht, dar aus Zschitzewitz is.- „Richtch is ne, aber mir missen wetter. Soit amol ‚Wojn‘!“ – „Woahn.“ Iech schuttelte mit’n Kuppe und meente: „Nu soit amol de Mehrzoahl ‚Waajne‘!“ – „Waahne.“ – „Lußt’s gutt senn! Euer Waajne senn ne geschmärt! Sprecht amol ‚Abernkoallchel‘!“ – „Abernkäuchel.“ – „Nee, nee!“

Satt’r, do woar amol enner, dar is vill Juhre a Amerika gewaast. Wie a na zwanzch Juhrn heem koam, hot’n niemand mih derkannt – ne amol sei Schulfreund Bihms-Fernand. Do hot dar Fremde gesoit, Bihms-Fernand sällt’n oack amol noa woase froin vu jesfahrten. Bihms-Fernanden schuuß a Bloat, und a meente: „Soit amol ‚Abernkoallchel‘!“ Und do soite dar Fremde ganz naturgetreu „Abernkoallchel“. Do fiel’n Bihms-Fernand im Hoals und meente ganz geruhrt: „Anu gleeb’ch’s! Itze bist’s!“ Und nu soit ihr oalle amol „Abernkoallchel“. Seid’r’sch oder seid’r’sch ne? Wams ne gegan is, dar brett’s abm ne. ’s muss oageburn senn.

Rudolf Gärtner aus: Anne Fuhre Freede aus dr Äberlausitz, Herbert Andert

Mundart-Pflege und Dichtung

Pflege der Mundart

Verschiedene Vereine, so vor allem Gesangs- und Theatervereine, widmen sich seit Jahrzehnten der Pflege der Oberlausitzer Mundart und der überlieferten Volkskunst. Als Beispiele seien hier der Volkschor Wehrsdorf, die Laienspielgruppen von Sohland an der Spree, die Volksspielkunst Thalia Jonsdorf und die "Rutkat'l" aus Cunewalde sowie die Ebersbacher „Heedelirchen“ und „Edelroller“ zu nennen. Die Vereine treten mehrmals im Jahr öffentlich auf und bringen ihr Erlerntes zum Vortrag.

In letzter Zeit wurden auch wieder verstärkt Bücher in der Mundart verfasst, welche besonders Gedichte, Sprüche und Anekdoten aus der Region beinhalten.

Mundartdichtung

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurde auf beiden Seiten der deutsch-böhmischen Grenze der Dialekt besonders gepflegt und Gedichte, Sprüche und selbst Dramen in diesem verfasst. Johann Andreas von Wagner, genannt Johannes Renatus, war der erste Oberlausitzer-Mundart-Autor. Mit den hohen Auflagen seiner Bände "Allerlee aus dar Äberlausitz" rückte er die Oberlausitzer Mundart ins Bewusstsein literarisch interessierter Kreise. Seine Erzählungen aus dem dörflichen Milieu sind aber weder vom Gestus noch vom Satzbau her echte Mundart, eher in Mundart übersetzte deutsche Schwänke, für die der – aus der Distanz betrachtet – tölpelhafte Lausitzer ein lohnendes Objekt bot. Sein Wirken bereitete jedoch einer ganzen Generation produktiver Mundart-Autoren (von "Bihm's Koarle", geb. 1854, bis Herbert Andert, geb. 1910, siehe unten) literarisch das Feld. Die Masse der Oberlausitzer Mundartliteratur erschien in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Damals begann auch das Aufblühen von Gesangs-, Brauchtums- und Schauspieltruppen, die sich der Mundart zuwandten. Besondere Förderung erfuhren diese im Nationalsozialismus, als die Lausitz als deutsche "Grenzgau" aufgewertet werden sollte. Seit den 50er Jahren änderten sich die Vorzeichen: Nun war es vor allem die (zuvor unterdrückte) sorbische Kultur und Sprache, die sich staatlicher Förderung erfreuen durfte. Die Oberlausitzer Mundart dagegen wurde wenig propagiert, wohl auch wegen der sprachlichen Verwandtschaft zu den von der SED als "Revanchisten" gebrandmarkten schlesischen Vertriebenen.

Während die meisten der nachstehend aufgeführten Schriftsteller die für Außenstehende seltsame Mundart für satirische, kauzige oder schwankhafte Darstellungen benutzten, versuchte Herbert Andert nachzuweisen, dass auch qualitätsvolle Naturbeschreibung und Stimmungslyrik in Mundart möglich ist. Zudem war er, neben seiner Eigenschaft als Verfasser zahlreicher beliebter Mundart-Lieder, der wohl profilierteste wissenschaftliche Analytiker der Oberlausitzer Mundart seiner Zeit. Hans Klecker (geb. 1946) ist der bekannteste und produktivste Vertreter einer jüngeren Schriftstellergeneration, die in ihren Werken auch das Zeitgeschehen, politische und soziale Fragen, Modetorheiten etc. kritisch reflektiert. Besondere Bedeutung hat auch das vielfältige Liedgut, welches die Liebe zur Lausitzer Heimat zum Ausdruck bringt.

Bekannte Oberlausitzer Mundartdichter

- Johann Andreas von Wagner (1833–1912), Pseudonym „Johannes Renatus“

- August Matthes (1854–1937), bekannt als „Bihm’s Koarle“ aus Wehrsdorf

- Emil Barber (1857–1917; Vertreter der Ostlausitzer Mundart)

- Josef Fritsche (1861–1941) aus Niedergrund bei Warnsdorf (Bai uns an Niederlande – Land und Leute, sech und heute)

- Emil Eichhorn (1889–1974)

- H. Schurf

- Herbert Andert sen. (1879–1945)

- Herbert Andert (1910–2010) aus Ebersbach/Sachsen

- Bruno Israel (1900–1986)

- Hermann Klippel (1896–1960) aus Mönchswalde

- Hans Kühn (1908- 2009), Oberlausitzer Komponist und Heimatsänger

- Kurt Piehler aus Dresden

- Kurt Junge

- Rudolf Gärtner (1875–1952)

- Bruno Barthel (1885–1956) aus Lohmen

- Helmut Petzold

- Hans Klecker (* 1946)

Literatur und Quellen

Commons: Oberlausitzer Mundart – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Oberlausitzer Mundart – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Andert, Herbert: I [love] de Äberlausitz, Ruth Gering Verl. 1991 ISBN 978-3928275064

- Klecker, Hans, Oberlausitzer Wörterbuch, Spitzkunnersdorf, Oberlausitzer Verl. 2003 ISBN 3-933827-39-6

Kategorien:- Oberlausitz

- Mitteldeutscher Dialekt

- Schlesischer Dialekt

Wikimedia Foundation.