- Der Untertan (Film)

-

Filmdaten Deutscher Titel Der Untertan Produktionsland DDR Originalsprache Deutsch Erscheinungsjahr 1951 Länge 109 Minuten Altersfreigabe FSK 12 (früher 16) Stab Regie Wolfgang Staudte Drehbuch Wolfgang Staudte,

Fritz StaudteProduktion Willi Teichmann Musik Horst Hanns Sieber Kamera Robert Baberske Schnitt Johanna Rosinski Besetzung - Werner Peters: Diederich Heßling

- Paul Esser: Regierungspräsident von Wulckow

- Blandine Ebinger: Frau von Wulckow

- Erich Nadler: Vater Heßling

- Gertrud Bergmann:Mutter Heßling

- Carola Braunbock: Emmi Heßling

- Emmy Burg: Magda Heßling

- Renate Fischer: Guste Daimchen

- Friedrich Maurer: Fabrikant Göppel

- Friedel Nowack: Frau Göppel

- Sabine Thalbach: Agnes Göppel

- Hannsgeorg Laubenthal: Mahlmann

- Eduard von Winterstein: Buck sen.

- Raimund Schelcher: Dr. Wolfgang Buck

- Paul Mederow: Dr. Heuteuffel

- Friedrich Richter: Fabrikbesitzer Lauer

- Richard Landeck: Warenhausbesitzer Neumann

- Fritz Staudte: Amtsgerichtsrat Kühlemann

- Oskar Höcker: Landgerichtsrat Fritzsche

- Ernst Legal: Pastor Zillich

- Wolfgang Kühne: Dr. Mennicke

- Axel Triebel: Major Kunze

- Wolfgang Heise: Leutnant von Brietzen

- Arthur Schröder: Landgerichtsdirektor

- Friedrich Gnaß: Napoleon Fischer

- Ernst Wehlau: Sötbier

- Kurt-Otto Fritsch: Junger Arbeiter

- Viola Recklies: Junge Arbeiterin

- Georg August Koch: Geheimer Medizinalrat

- Heinz Keuneke: Hornung

- Peter Petersz: Wiebel

- Antje Ruge: Jungfrau von Orleans

- Steffie Spira

Der Untertan ist eine Verfilmung der DEFA des gleichnamigen Romans von Heinrich Mann aus dem Jahr 1951 von Regisseur Wolfgang Staudte.

Inhaltsverzeichnis

Handlung

Diederich Heßling ist so, wie ein guter preußischer Untertan sein sollte. Er ist autoritätsgläubig, lernt aber, dass es am angenehmsten ist, wenn man auch entsprechende Macht besitzt. Dass man auch der Macht dienen muss, wenn man selber in Bezug auf Macht vorankommen möchte, lernt er ebenso: Nach oben buckeln und nach unten treten. Er schmeichelt sich deswegen beim Regierungspräsidenten von Wulckow ein. Unter dessen Schutz intrigiert er gegen Konkurrenten und paktiert mit in seiner Papierfabrik arbeitenden, von ihm abhängigen Sozialdemokraten.

Am Höhepunkt seiner Macht ist er angekommen, als er ordensgeschmückt in einem aufziehenden Gewitter ein Kaiserdenkmal einweihen und sich hier chauvinistisch in Rage reden kann. Die klare politische Botschaft der Schlussszene wird da deutlich, wo aus dem anschwellenden Getöse des Donners und des Heulens des Windes dann als Fanal die Fanfare der NS-Wochenschau wird.

Produktion und Rezeption

Schon fast ebenso legendär wie der Film sind die Geschichten um die Entstehung und die Rezeption des Films.

Entstehungsgeschichte

Heinrich Mann übertrug die Filmrechte für seinen 1918 erschienenen Roman der DEFA, verstarb aber, bevor der Film gedreht wurde. Als Regisseure waren ursprünglich Falk Harnack und sogar Erich von Stroheim im Gespräch gewesen. Als Wolfgang Staudte das Projekt übernahm, wollte er die Hauptrolle zuerst mit seinem Hauptdarsteller aus Die Mörder sind unter uns, Arno Paulsen, besetzen. Allerdings entschied man sich dann doch für den jüngeren Werner Peters.

Der Film war von Beginn an als Prestigeobjekt der DEFA, ja sogar der DDR-Kultur angelegt, so dass Staudte und sein Kameramann Robert Baberske trotz des erhobenen Vorwurfs des Formalismus ungestört arbeiten konnten. Der Film gilt heute als Prototyp einer zum einen werksgetreuen, zum anderen aber eigenständigen Literaturverfilmung. Das Drehbuch verfasste Regisseur Staudte gemeinsam mit seinem Vater Fritz Staudte, der auch eine Rolle im Film übernahm. Neben ihm und Peters spielten solche bekannten Koryphäen wie Sabine Thalbach oder Eduard von Winterstein.

Staudte sagte zur Botschaft seines Films: „Ich will die Bereitschaft gewisser Menschen um 1900 zeigen, die über zwei Weltkriege hinweg zum Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1945 führte. Es soll eine Weiterführung meiner Anklage gegen diese Kreise und eine Warnung vor diesen Menschen sein, wie ich es schon in dem Film ‚Die Mörder sind unter uns‘ ausdrücken wollte.“ (zit. in: Gersch, S. 139)

Rezeption

Die konservative bundesdeutsche Presse warf Staudte vor, er stehe „im Dienste kommunistischer Kulturpolitik“ und betreibe die „Bolschewisierung der Welt“. Man verriss den Film als böse und humorlos, nannte ihn einen „Charaktermord“ (Zitate: Bandmann/Hembus, S. 167). Und der Spiegel kritisierte:

-

- Ein Paradebeispiel ostzonaler Filmpolitik: Man lässt einen politischen Kindskopf wie den verwirrten Pazifisten Staudte einen scheinbar unpolitischen Film drehen, der aber geeignet ist, in der westlichen Welt Stimmung gegen Deutschland und damit gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik zu machen. Der Film lässt vollständig außer acht, dass es in der ganzen preußischen Geschichte keinen Untertan gegeben hat, der so unfrei gewesen wäre wie die volkseigenen Menschen unter Stalins Gesinnungspolizei es samt und sonders sind. (Spiegel, 12. Dezember 1951)

Jedoch gab es auch Kritik in der DDR. So bemängelte Hermann Müller im Neuen Deutschland am 2. September:

-

- Es gibt eine große Schwäche des Films, die auch die Schwäche des Romans ist. Die kämpfende Arbeiterklasse, die auch um die Jahrhundertwende bedeutende politische Erfolge errang, wird nicht gezeigt.

In der ganzen Welt erhielt der Film hohe Anerkennung. Lediglich in der Bundesrepublik Deutschland wurde er für sechs Jahre verboten, da man den Film als Angriff auf die Bundesrepublik betrachtete, in der viele Ansätze eines erneuten Untertanenstaates sahen. Der „Interministerielle Filmausschuss“, die für die Filmeinfuhr hauptverantwortliche Stelle, untersagte die Veröffentlichung aufgrund § 93 des StGB, der Herstellung von verfassungsfeindlichen Publikationen verbot. 1956 kam es dennoch zu einer einmaligen Aufführung in Westberlin. Eine Prüfung durch das bundesdeutsche Wirtschaftsministerium ergab schließlich, dass bei dem Film augenscheinlich kein Verstoß gegen geltende Gesetze vorlag und man gab ihn frei. Dennoch wurde er im Januar 1957 erneut durch die FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) verboten. Nach einer Kürzung von elf Minuten erfolgte dann die endgültige Freigabe im Februar 1957. Allerdings wurde auch jetzt noch dem Film ein Text vorangestellt, der den dargestellten Fall ausdrücklich als Einzelbeispiel kennzeichnete.

Die Erstausstrahlung im Fernsehen erfolgte in der DDR im September 1954, in der Bundesrepublik im Dezember 1969 (im Bayerischen Rundfunk). Die ungekürzte Fassung bekam man im „Westen“ allerdings erst 1971 zu sehen.

Auszeichnungen

Heute gilt Staudtes Film als Meisterwerk. Hauptdarsteller Peters, der während seiner weiteren Filmkarriere überwiegend auf diesen Rollentyp festgelegt wurde, und Regisseur Staudte wurden für ihre Arbeit mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet, beim Internationalen Filmfest Karlovy Vary wurde der Film 1951 ausgezeichnet, 1955 und 1956 erhielt er zwei Ehrendiplome in Finnland.

Weitere Kritiken

- „Sowjetzonale Verfilmung von Heinrich Manns gleichnamigem Roman: Eine scharfe politische Satire auf den alten Preußengeist. Hervorragende Darstellung, blendende Kamerapassagen und Regieeinfälle. Könnte gewissensbildend und aufrüttelnd sein, wenn sich nicht agitatorische Übersteigerungen eingestellt hätten.“ - 6000 Filme. Kritische Notizen aus den Kinojahren 1945 bis 1958. Handbuch V der katholischen Filmkritik, 3. Auflage, Verlag Haus Altenberg, Düsseldorf 1963, S. 454

- Herbert Ihering schrieb in der „Berliner Zeitung“ (4. September 1951): „Dieser Defa-Film kommt im rechten Augenblick; politisch und künstlerisch. … Die Großeinstellungen, der Wechsel der Einzel- und Gesamtaufnahmen, von den genialen sowjetischen Regisseuren Eisenstein und Pudowkin als bild-dramaturgisches Mittel in den Film eingeführt, sind von Staudte und seinem Kameramann Baberske hier selbständig und in richtiger, sinndienender Anordnung verwendet. Dadurch erst werden die vielen satirischen Situationen und Simplizissimus-Karikaturen möglich.“

- „[H]ier liegt einer der klarsten und saubersten Filme vor, der einen Großteil der westdeutschen Filmhersteller in einen Gewissenskonflikt mit ihrem eigenen Filmgeschmack bringen müsste“ (Rias, 12. Oktober 1956)

- Der Berliner „Telegraf“ betonte, dass es sich „um einen avantgardistischen Film handelt, und nicht einzusehen ist, warum dieses Werk, das ein unheilvolles Gebrechen unserer Zeit, den Untertanengeist, karikiert, nicht auch im Westen gezeigt werden konnte“ (9. Oktober 1956).

- Für die damals auflagenstarke, protestantische Zeitschrift Kirche und Mann lobte Waldemar Wilken im Mai 1957 Staudtes Untertan: „Wer einen guten Film sehen möchte, darf sich den ‚Untertan’ nicht entgehen lassen. Selten haben wir einen Film besprochen, der so voller optischer Einfälle und genialer Regiekünste (Wolfgang Staudte) steckte … Aber: Ihn haben die verkehrten Leute hergestellt. Er kommt ja aus der Staatsfilmküche der DEFA in der DDR. Und da kann man wirklich nur seufzen: Die haben es nötig!“ (Vor der Leinwand, in: Kirche und Mann 10. 1957, Nr. 5, S. 6).

Literatur

- Heinrich Mann: Der Untertan. Roman. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-596-16976-3

- Christa Bandmann, Joe Hembus: Der Untertan. In: Christa Bandmann, Joe Hembus: Klassiker des deutschen Tonfilms. Goldmann, München 1980, ISBN 3442102073, S. 166–168

- Wolfgang Gersch, in: Film- und Fernsehkunst der DDR. Henschel, Berlin (DDR) 1979, S. 139–141

- Michael Grisko: Der Untertan - revisited. Bertz+Fischer, Berlin 2007, ISBN 3-86505-179-0; ISBN 978-3-86505-179-0

- Friedrich Koch: Schule im Kino. Autorität und Erziehung. Vom "Blauen Engel" bis zur "Feuerzangenbowle“. Weinheim und Basel 1987. ISBN 9783407340092

Weblinks

- Der Untertan in der deutschen und englischen Version der Internet Movie Database

- Der Untertan im Deutschen Filmportal

Filme von Wolfgang StaudteSpielfilme:

Akrobat schö–ö–ö–n! | Ich hab’ von dir geträumt | Der Mann, dem man den Namen stahl | Das Mädchen Juanita | Die Mörder sind unter uns | Die seltsamen Abenteuer des Herrn Fridolin B. | Rotation | Schicksal aus zweiter Hand | Der Untertan | Gift im Zoo | Die Geschichte vom kleinen Muck | Leuchtfeuer | Ciske – ein Kind braucht Liebe | (Mutter Courage und ihre Kinder) | Rose Bernd | Madeleine und der Legionär | Der Maulkorb | Kanonenserenade | Rosen für den Staatsanwalt | Kirmes | Der letzte Zeuge | Die Dreigroschenoper | Herrenpartie | Das Lamm | Ganovenehre | Heimlichkeiten | Die Herren mit der weißen Weste | Fluchtweg St. Pauli – Großalarm für die Davidswache | ZwischengleisFernsehfilme (Auswahl):

Der Seewolf | Lockruf des Goldes | MS Franziska

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Der Untertan (film) — Der Untertan Release date(s) 1951 Country East Germany Language German Der Untertan is an East German film directed by Wolfga … Wikipedia

Der Untertan — ist ein Roman von Heinrich Mann. Das Manuskript wurde einen Monat vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 abgeschlossen. Der Roman erschien von Januar 1914 bis kurz nach Kriegsbeginn als Vorabdruck in Fortsetzungen in der Zeitschrift Zeit im… … Deutsch Wikipedia

Untertan (Begriffsklärung) — Untertan bezeichnet: Untertan, eine Person, die der Herrschaft eines anderen unterworfen ist einen obrigkeitshörigen Menschen, siehe Autoritärer Charakter und Autoritäre Persönlichkeit Der Untertan bezeichnet: Der Untertan, Roman von Heinrich… … Deutsch Wikipedia

Der Kleine Prinz — (Originaltitel: Le Petit Prince) ist eine illustrierte Erzählung von Antoine de Saint Exupéry. Sie ist das bekannteste Werk des französischen Autors und erschien zuerst 1943 in New York, wo Saint Exupéry sich im Exil aufhielt. Nach Harenberg gilt … Deutsch Wikipedia

Der kleine Prinz — (Originaltitel: Le Petit Prince) ist eine vom Autor illustrierte Erzählung von Antoine de Saint Exupéry. Sie ist das bekannteste Werk des französischen Autors und erschien zuerst 1943 in New York, wo Saint Exupéry sich im Exil aufhielt. Nach… … Deutsch Wikipedia

Der Unheimliche aus dem All — ist ein utopischer Roman des US Amerikaners Fredric Brown, von dem 1961 der erste Teil[1] und der 1962 komplett unter dem Titel The Mind Thing erschien.[2] Der Roman erschien 1965 in der Übersetzung durch Wulf H. Bergner im Wilhelm Heyne… … Deutsch Wikipedia

Der Sturm (Shakespeare) — Daten des Dramas Titel: Der Sturm Originaltitel: The Tempest Gattung: Romanze (Literatur) Originalsprache: Englisch … Deutsch Wikipedia

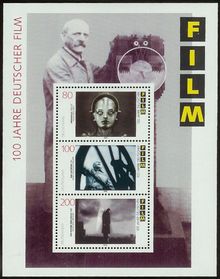

Briefmarken-Jahrgang 1995 der Bundesrepublik Deutschland — Der Briefmarken Jahrgang 1995 der Bundesrepublik Deutschland ist der erste deutsche Briefmarkenjahrgang, der nicht mehr komplett die Bezeichnung Deutsche Bundespost trägt, sondern ab 5. Mai 1995 die Landesbezeichnung Deutschland. Alle… … Deutsch Wikipedia

Deutsche Film-Aktiengesellschaft — Logo der DEFA Die Deutsche Film AG, kurz DEFA, war das volkseigene Filmstudio der DDR mit Sitz in Potsdam Babelsberg. Mit dem Aufbau der Fernsehübertragung in der DDR eröffnete sich für die DEFA ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld. Die DEFA drehte … Deutsch Wikipedia

Deutsche Film AG — Logo der DEFA Die Deutsche Film AG, kurz DEFA, war das volkseigene Filmstudio der DDR mit Sitz in Potsdam Babelsberg. Mit dem Aufbau der Fernsehübertragung in der DDR eröffnete sich für die DEFA ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld. Die DEFA drehte … Deutsch Wikipedia