- Friedrich Gedike

-

Friedrich Gedike (* 15. Januar 1754 in Boberow bei Karstädt (Prignitz) (Mark Brandenburg); † 2. Mai 1803 in Berlin) war ein deutscher Pädagoge in der Spätzeit der Aufklärung und bereitete als aufgeklärter Bildungspolitiker der preußischen Bildungsreform den Weg.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Gedike stammte aus einer alten Theologen-Familie, darunter der Großvater Lambert Gedicke, der erste Feldpropst der preußischen Armee, sowie Simon Gedi(c)ke, Hofprediger des Kurfürsten Joachim II. Der spätere Direktor der Leipziger Bürgerschule, Ludwig Gedike, war Friedrich Gedikes jüngerer Bruder.

Gedike, früh verwaist, besuchte ab 1762 für ein Jahr die Stadtschule in Seehausen (Altmark). 1763 wurde er im Waisenhaus zu Züllichau aufgenommen und der Leiter, Gotthilf Samuel Steinbart, förderte ihn, wie er nur konnte. Am 16. April 1771 verließ Gedike die Schule des Waisenhauses und begann noch im selben Jahr an der Universität Frankfurt (Oder) Theologie und alte Sprachen zu studieren.

Durch die Vermittlung seines ehemaligen Lehrers Steinbart bekam Gedike 1775 in Berlin eine Anstellung als Hauslehrer bei der Familie des Propstes Johann Joachim Spalding. Bereits ein Jahr später wurde Gedike zum Subrektor (stellvertretenden Direktor) an das Friedrich-Werdersche Gymnasium berufen. 1779 wurde Gedike dort mit 25 Jahren Direktor.

1784 wurde Gedike durch Empfehlung des Ministers von Zedlitz zum Oberkonsistorialrat der Landeskirche berufen. Allerdings zeigte Preußen unter Thronnachfolger Friedrich Wilhelm II. weniger weltanschauliche Toleranz als unter Friedrich dem Großen. So geriet Gedike bald in Kritik: 1785 denunzierte ihn Johann Christoph von Wöllner, er lehre „die jungen Leute öffentlich, Christus sei nichts weiter als ein ehrlicher Mann gewesen; sie möchten also nicht an ihn glauben und zum hl. Abendmahl gehen, denn er selbst ging auch nicht zum Abendmahl“. Noch war von Wöllner aber nicht Minister, Gedike noch ungebremst. Die Gründung des von ihm später selbst geleiteten Seminars für gelehrte Schulen (1787), das zum Vorbild der späteren Lehrerausbildung am Studienseminar wurde, und die Einführung der Reifeprüfung (Abitur) an den Gymnasien (1788) sind vorzugsweise sein Werk. 1787 wurde er in das von ihm angeregte Oberschulkollegium berufen und 1790 als ordentliches Mitglied in die Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen, und auch die Akademie der Künste in Berlin verzeichnete ihn bald als Mitglied. Gedike wurde Mitglied der Berliner Mittwochsgesellschaft und des Montagsclubs. 1791 erhielt er ehrenhalber den Doktortitel der theologischen Fakultät der Universität Halle und 1793 übernahm er die Direktion des Berlin-Köllnischen Gymnasiums (Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster. 1794 allerdings erfolgte eine strenge Zurechtweisung von höchster Stelle: Der Monarch erklärte, Gedike gehöre zu Kirchenräten, die „bekannte Neologen und sogenannte Aufklärer“ seien, die er nur noch kurze Zeit dulden werde.

Zusammen mit Johann Erich Biester gab Gedike die von ihm initiierte Berlinische Monatsschrift (1783–1811) heraus, das Sprachrohr der Berliner Aufklärung, zu deren führenden Repräsentanten er gehörte. Er übersetzte mehrere Klassiker, veröffentlichte zahlreiche Schriften zur Pädagogik und gilt heute als wichtiger Vertreter des preußischen Neuhumanismus.

Aus der Ehe mit der aus einer alten Berliner Honorationen-Familien stammenden Wilhelmine Thym stammten mehrere Söhne und Töchter, u.a. ein Jurist, ein Mediziner; die Goethe bedichtete Tochter Laura war verheiratet mit dem Historiker, Schriftsteller und Kunstkammer-Direktor Friedrich Christoph Förster, die Tochter Sophie war verheiratet mit dem lexikalischen Mediziner Heinrich Meyer, und die jüngste Tochter Rosalie ehelichte den Schriftsteller und Literatur-Historiker Franz Christoph Horn.

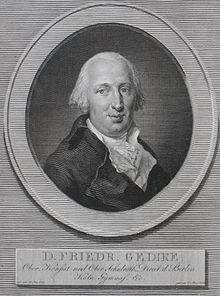

Am 2. Mai 1803 starb Friedrich Gedike in Berlin an Entkräftung und wurde am 5. Mai 1803 auf dem Nikolai-Kirchfriedhof beigesetzt. Der Berliner Verleger Johann Friedrich Unger, für den Gedike die Korrekturen zu Goethes Wilhelm Meister mitgelesen hatte, schrieb bei der Nachricht von Gedikes Tod an Goethe: „Ich verliere einen sehr redlichen und treuen Freund, den ich nie vergessen werde. Für den Preußischen Staat ist er fast unersetzlich.“ Nach einem Ölporträt von Anton Graff fertigte B. H. Bendix ein Kupferstich-Bildnis an, dessen Kopien sich in mehreren Kupferstichsammlungen befinden.

Seit September 2008 trägt die Staatliche Oberschule in Perleberg den Namen „Friedrich-Gedike-Oberschule“.

Schriften

- Aristoteles und Basedow. 1779.

- Schulschriften. 2 Bände. 1789 und 1795.

- Vermischte Schriften. 1801.

Literatur

- Heinrich Julius Kämmel: Gedike, Friedrich. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, S. 487–490.

- Gerd Biegel: „Dieser Professor ist ganz unnütz für die Universität“. Die braunschweigische Landesuniversität Helmstedt im Bericht des „Universitätsbereisers“ Friedrich Gedike aus dem Jahr 1789. Braunschweigisches Landesmuseum, Braunschweig 2003, ISBN 978-3927939615 (Braunschweiger Museumsvorträge, 4).

- Andreas Fritsch: Fríedrich Gedike wiederentdeckt. Ein großer „Philologe und Schulmann“ des 18. Jahrhunderts. In: Forum Classicum. 3, 2008, S. 166–179.

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Gedike im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biografie von Friedrich Gedike im Prignitzlexikon

- Ueber den Begriff einer Bürgerschule, 1799 (PDF-Datei; 134 kB)

Wikimedia Foundation.