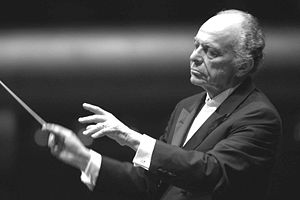

- Lorin Maazel

-

Lorin Varencove Maazel (* 6. März 1930 in Neuilly-sur-Seine im Département Hauts-de-Seine) ist ein US-amerikanischer Dirigent und Komponist.

Inhaltsverzeichnis

Biografie

Maazel erhielt bereits als Fünfjähriger Klavier- und Violinunterricht; später studierte er in Pittsburgh Orchesterleitung bei Wladimir Bakaleinikoff. Im Alter von neun Jahren dirigierte er anlässlich der New Yorker Weltausstellung erstmals öffentlich ein Orchester. In den folgenden Jahren dirigierte das Wunderkind Little Maazel weitere Orchester in Los Angeles, Cleveland, Philadelphia, San Francisco und Chicago; an den Konzerten nahmen bis zu 8.500 Zuhörer teil.

Zwischen 1946 und 1950 studierte er in Pittsburgh Mathematik, Philosophie und Sprachen, setzte seine musikalische Ausbildung fort und erhielt 1952 ein Stipendium der Fulbright-Kommission, durch das er nach Italien gelangte; von dort aus gab er einige Konzerte in Europa (Catania, Wien, Berlin, Bayreuth). 1961 unternahm er eine Australien- und 1962 eine Nordamerika-Tournee. 1965 übernahm er von Ferenc Fricsay das Radio-Symphonie-Orchester (RSO) Berlin, das er bis 1975 als Chefdirigent leitete. Von 1965 bis 1971 war er daneben auch Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin.

Wiederholt arbeitete Maazel bei den Salzburger Festspielen, wo er Orchesterkonzerte und Opern leitete, darunter die Eröffnungsvorstellung des von Hans Hofmann und Erich Engels umgebauten Kleinen Festspielhauses im Jahr 1963.

Am 26. November 1964 debütierte er als Dirigent bei der Wiederaufnahme von Beethovens Fidelio an der Wiener Staatsoper.[1]. 1966 dirigierte er dort Bizets Carmen, Regie Otto Schenk). Diese Oper nahm er 1982 mit dem Orchestre National de France für den 1984 erschienenen gleichnamigen Film von Francesco Rosi auf.

In erster Ehe war er mit der Pianistin Miriam Sandbank verheiratet, 1969 heiratete er in zweiter Ehe die Pianistin Israela Margalit. Beide Ehen wurden geschieden. Aus der Verbindung mit Israela Margalit hat er einen Sohn und eine Tochter.

Zu weiteren Engagements kam es in London (1970–1972, New Philharmonia Orchestra, mit Otto Klemperer), Cleveland (1972–1982, Cleveland Orchestra, als Chefdirigent und künstlerischer Leiter) und Wien (1982–1984, Direktor der Wiener Staatsoper), wo es 1984 zu einem Zerwürfnis mit der österreichischen Bürokratie kam. Besonders Maazels Idee von der Einführung eines Blocksystems - Repertoireaufführungen werden geprobt mehrmals im Block gespielt und dann abgesetzt - traf auf vielfache Kritik, zählt heute jedoch zu den Usancen internationaler Opernhäuser. Im April 1984 beendete Maazel vorzeitig seine Tätigkeit, nachdem der damals verantwortliche Minister Helmut Zilk den Nachfolger Maazels als Staatsoperndirektor - nämlich Claus Helmut Drese - ernannt hatte.

1980 wurde Maazel zum ersten Mal von den Wiener Philharmonikern eingeladen, das Neujahrskonzert zu dirigieren, was er in der Folge mehrmals und zuletzt 2005 tat.

1986 heiratete er in dritter Ehe die deutsche Schauspielerin Dietlinde Turban. Mit ihr hat er zwei Söhne und eine Tochter.

In den Folgejahren wurde er Musikdirektor des Orchesters von Pittsburgh (1988–1996), Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (1993–2002) sowie seit 2002, als Nachfolger Kurt Masurs, der New Yorker Philharmoniker.

Im November 2000 nahm Maazel zusammen mit Andrea Bocelli das Album Sentimento auf, das sich als eines der erfolgreichsten Klassikalben in der Musikgeschichte erwies. Das Album wurde 2002 veröffentlicht und ließ sich etwa 3,5 Millionen mal verkaufen.

2006 dirigierte er mehrere Vorstellungen von Giacomo Puccinis Tosca an der Mailänder Scala.

Am 26. Februar 2008 dirigierte er einen Auftritt der New Yorker Philharmoniker in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Da dies der erste Auftritt eines US-amerikanischen Orchesters in der kommunistischen Volksrepublik ist, wird dieser Auftritt schon jetzt als historisch angesehen.[2]

Auf Beschluss des Münchner Stadtrates vom 24. März 2010 soll er zur Konzertsaison 2012/2013 mit dann 82 Jahren Chefdirigent der Münchner Philharmoniker werden. Der Vertrag soll über drei Jahre laufen.

Werke

- Monaco Fanfares op. 8 (1993) [3]

- Music for Violoncello and Orchestra op. 10[4]

- Music for Flute and Orchestra op. 11[4]

- Music for Violin and Orchestra op. 12[4]

- Farewells. Symphonic Movement op. 14 (1999)[3]

- The Giving Tree für Orchester, Cello und Erzähler op. 15 (1998)[3]

- The Empty Pot für Orchester, Kinderchor, Knaben-Sopran und Erzähler op. 16 (1999)[3]

- Veronica - Komposition für die New Yorker Philharmoniker (1984, Oper)

- Irish Vapours an Capers (1994)[3]

- 1984 – Oper nach dem Roman 1984 von George Orwell (2005), daraus: Suite 1984 (2010)

Auszeichnungen

- 1977: Bundesverdienstkreuz 1. Klasse

- 1981: Offizier der Ehrenlegion

- Commander Orden des Löwen von Finnland

- 1996: Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises

- 1997: Goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien

Weblinks

- Werke von und über Lorin Maazel im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Webseite von Lorin Maazel

Einzelnachweise

- ↑ Programmheft der Wiener Staatsoper vom 26. November 1964, sowie Kritiken

- ↑ WELT Online: Stürmischer Applaus New York Philharmoniker in Pjöngjang. 26. Februar 2008. http://newsticker.welt.de/index.php?channel=new&module=dpa&id=17038304

- ↑ a b c d e http://www.maestromaazel.com

- ↑ a b c CD Lorin Maazel: Works for Violin, Violoncello and Flute - BMG classics.

Ureli Corelli Hill (1842–1847) | Theodore Eisfeld (1848–1855) | Carl Bergmann (1855–1876) | Leopold Damrosch (1876–1877) | Theodore Thomas (1877–1891) | Anton Seidl (1891–1898) | Emil Paur (1898–1902) | Walter Damrosch (1902–1903) | Wassili Iljitsch Safonow (1906–1909) | Gustav Mahler (1909–1911) | Josef Stransky (1911–1923) | Ignatz Waghalter (1924–1925) | Willem Mengelberg (1924–1928) | Arturo Toscanini (1928–1936) | John Barbirolli (1936–1941) | Artur Rodzinski (1943–1947) | Bruno Walter (1947–1949) | Leopold Stokowski (1949–1950) | Dimitri Mitropoulos (1950–1958) | Leonard Bernstein (1958–1969) | George Szell (1969–1970) | Pierre Boulez (1971–1977) | Zubin Mehta (1978–1991) | Kurt Masur (1991–2002) | Lorin Maazel (2002–2008) | Alan Gilbert (seit 2009)

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Lorin Maazel — Lorin Varencove Maazel (born March 6, 1930) is a conductor, violinist and composer.Early lifeMaazel was born to Jewish American parents in Neuilly sur Seine in France and brought up in the United States. Raised by a musical family (his… … Wikipedia

Lorin Maazel — Lorin Varencove Maazel (Neuilly sur Seine, Francia, 6 de marzo de 1930) es un director de orquesta, violinista y compositor estadounidense de origen francés. En la actualidad es el director musical de la Orquesta de la Comunidad Valenciana … Wikipedia Español

Lorin Maazel — Naissance 6 mars 1930 Neuilly … Wikipédia en Français

Lorin Varencove Maazel — Lorin Maazel Lorin Varencove Maazel (* 6. März 1930 in Neuilly sur Seine im Département Hauts de Seine) ist ein US amerikanischer Dirigent und Komponist. Inhaltsverzeichnis … Deutsch Wikipedia

Maazel — Lorin Maazel Lorin Varencove Maazel (* 6. März 1930 in Neuilly sur Seine im Département Hauts de Seine) ist ein US amerikanischer Dirigent und Komponist. Inhaltsverzeichnis … Deutsch Wikipedia

Maazel — Lorin Maazel Lorin Maazel Lorin Maazel, né le 6 mars 1930 à Neuilly sur Seine, est un chef d orchestre et violoniste américain. Sommaire … Wikipédia en Français

MAAZEL, LORIN — (Varencove; 1930– ), conductor, violinist, and composer. Born in France, Maazel studied violin and piano in Los Angeles and Pittsburgh, and conducting with Vladimir Bakaleinikoff. Between the ages of nine and 15, Maazel conducted many of the… … Encyclopedia of Judaism

Maazel-Vilar Conductor’s Competition — The Maazel Vilar Conductors Competition has been established to identify today s most talented young conductors and provide them with exceptional opportunities for career development. Reflecting the shared vision of its founders, conductor Lorin… … Wikipedia

Lorin — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Lorin peut désigner : un prénom Lorin Maazel (1930 ) chef d orchestre et violoniste américain. Lorin S. Robert (1956), homme politique micronésien.… … Wikipédia en Français

Maazel — [mɑːzl], Lorin, amerikanischer Dirigent, * Neuilly sur Seine 6. 3. 1930; war nach Stationen in Pittsburgh (Pa.) und Berlin (1965 71 Generalmusikdirektor der Deutschen Oper, 1965 75 Chefdirigent des Radio Symphonie Orchesters) 1972 82… … Universal-Lexikon