- Netzgruppe Weilheim

-

Die Netzgruppe Weilheim war 1923 das erste Telefonnetz mit Selbstwählferndienst der Welt. Es umfasste die Stadt Weilheim in Oberbayern und die meisten umliegenden Orte im Radius von ca. 25 km. Dieses Netz ermöglichte erstmals die Selbstwahl von Telefonverbindungen im Fernverkehr, also zwischen Telefonteilnehmern aus verschiedenen Ortsnetzen.

Inhaltsverzeichnis

Ursprünglicher Netzaufbau und Arbeitsweise

Jede Rufnummer wurde im gesamten Netz nur einmal vergeben. Daher genügte es, von einem beliebigen Anschluss des Netzes nur die gewünschte Rufnummer ohne Vorwahl zu wählen. Es war nicht notwendig zu wissen, in welchem Ort der gewünschte Gesprächspartner wohnte.

Allerdings waren aus technischen Gründen die Rufnummernblöcke geografisch sortiert. Die ersten bis zu vier Ziffern einer Rufnummer standen somit für die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ortsnetz. Es handelte sich somit um verdeckte Nummerierung. Nach diesem Vorbild wurden bis vor wenigen Jahren noch die Rufnummern in deutschen Großstädten verteilt: Die Rufnummern innerhalb eines Stadtbezirks begannen üblicherweise mit der gleichen Ziffernkombination. Die Möglichkeit der Rufnummernmitnahme nach Umzug innerhalb des Ortsnetzes bzw. nach Anbieterwechsel verwischen zusehends diese räumliche Zuordnung.

Die letzten beiden Ziffern bezeichneten den gewünschten Teilnehmeranschluss innerhalb des Ortsnetzes. Für die meisten Orte reichte diese Kapazität von höchstens 100 Teilnehmern zunächst aus. Nur die größeren Orte bekamen mehrere Hunderter-Nummernblöcke zugewiesen.

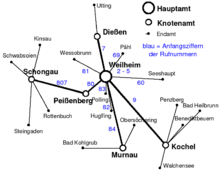

Die Netzgruppe Weilheim, die zunächst 22 Ortsnetze umfasste, war baumförmig (nahezu sternförmig) aufgebaut, mit diesen drei Ebenen:

- das Hauptamt in Weilheim als Mittelpunkt des gesamten Netzes,

- fünf weitere daran angeschlossene Knotenämter in Dießen, Peißenberg, Schongau, Murnau und Kochel,

- 22 sternförmig an diese angeschlossene Endämter, die den Übergang in je ein Ortsnetz bildeten.

Das Knotenamt in Peißenberg diente zugleich als Durchgangsstelle von Weilheim zum weiter entfernt liegenden Knotenamt in Schongau. Alle anderen Knotenämter waren über Direktleitungen sternförmig an das Hauptamt angeschlossen.

Durch Abheben des Hörers wurde der Gesprächswunsch direkt an das Hauptamt in Weilheim geleitet. Die ersten gewählten Ziffern legten dann fest, an welches Knoten- und welches Endamt das Gespräch weiterzuvermitteln war, bis die hinteren Ziffern schließlich zur Auswahl des gewünschten Teilnehmers innerhalb des Ziel-Ortsnetzes ausgewertet wurden.

Ein prinzipielles Problem war, dass zunächst jedes Gespräch eine teure Fernleitung zum Hauptamt belegte, selbst wenn es sich nur um ein Ortsgespräch handelte, weil diese Unterscheidung oft erst nach dem Wählen mehrerer Ziffern getroffen werden konnte. Um diesen Effekt abzumildern wurden die ersten gewählten Ziffern parallel zum Hauptamt auch im abgehenden Ortsnetz ausgewertet. Bei Übereinstimmung mit der eigenen lokalen Ortsnetzkennzahl veranlasste dann ein Umsteuerwähler die direkte Weitervermittlung im Ort und sofortige Freigabe der Fernleitung.[1] Dadurch konnte die Blindbelegung von Fernleitungen immerhin auf wenige Sekunden pro Gespräch begrenzt werden.

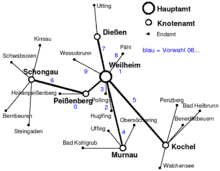

Einführung der offenen Kennzahlen

Schon nach wenigen Jahren wurde dieses Prinzip durch eine offene Nummerierung ersetzt. 1929[2] wurden in diesem Netz erstmals echte (offene) Ortsnetzkennzahlen eingeführt. Um ein Ferngespräch aufzubauen musste zunächst die Verkehrsausscheidungsziffer 0 gewählt werden, gefolgt von weiteren Ziffern, die das Zielortsnetz angaben. Alle gewählten Nummern, die nicht mit einer 0 begannen, standen für ein Ortsgespräch, das - im Unterschied zum vorherigen verdeckten Kennzahlsystem - ohne Inanspruchnahme des Fernnetzes direkt innerhalb des Ortes vermittelt werden konnte.

Die grundsätzliche Netzstruktur mit den genannten Haupt-, Knoten- und Endämtern blieb jedoch erhalten.

Eingliederung in das deutsche Landesfernwahlnetz

Die erfolgreiche dreistufige Sternstruktur und das Prinzip der offenen Kennzahlen bildeten das Vorbild für das Fernwahlsystem Technik 62 (T 62), das im Jahr 1962 bundesweit eingeführt wurde. Zusammen mit den neu eingeführten Zentralämtern in acht zentralen Städten der damaligen Bundesrepublik einschließlich Berlin (West) ergaben sich somit vier Hierarchieebenen, Zentral-, Haupt-, Knoten- und Endamt, in die sich das Hauptamt Weilheim mit seinen Unterstrukturen gut einfügen ließ.

Mit der Eingliederung der Netzgruppe Weilheim in das bundesdeutsche Landesfernwahlnetz gingen zwangsläufig Änderungen im Nummerierungsplan einher, allerdings sind die früheren Ziffernzuordnungen zum Teil noch in den heute gültigen Vorwahlen zu erkennen. Insbesondere gehen die heute noch klaffenden Ziffernlücken im Bereich der Knotenvermittlungsstellen Murnau (088-41, dann Lücke von -42 bis -44, weiter mit -45), Kochel und Schongau auf den alten Nummerierungsplan mit den Hunderter-Rufnummernblöcken zurück.

Die Knotenämter in Dießen und Peißenberg wurden aufgelöst. Andererseits wurde das neu errichtete Knotenamt in Garmisch-Partenkirchen an das Hauptamt Weilheim angeschlossen, so dass Weilheim fortan vier offene Knotenämter bediente.

Seitdem hat es im Nummerierungsbereich 088xx keine Vorwahl-Änderungen mehr gegeben.

Die Nummerierungspläne im direkten Vergleich

Der Nummerierungsplan ist 1. nach Ziffern sortiert und 2. nach Knotenamtsbereichen gegliedert. Die 0 (Null) ist entsprechend ihrer Position auf der Wählscheibe hinter der 9 sortiert. Fett gesetzte Ortsnamen bezeichnen den Sitz eines Haupt- oder Knotenamtes.

Rufnummernblöcke (verdeckte Kennzahlen) ab 1923[3] Offene Kennzahlen[3] ab 1929 Ortsnetzkennzahlen[4] im Landesfernwahlnetz ab 1962 2xx - 5xx Weilheim 081 Weilheim 082 Huglfing

083 Polling

084 - 087 (andere Knotenämter, s. u.)

088 Pähl

089 Wessobrunn0881 Weilheim 08801 Seeshaupt

08802 Huglfing

08803 Peißenberg

08805 Hohenpeißenberg

08806 Utting

08807 Dießen

08808 Pähl

08809 Wessobrunn74xx - 77xx Dießen 704xx-708xx Utting

08821 Garmisch-Partenkirchen 08822 Oberammergau

08823 Mittenwald

08824 Oberau

08825 Krün81xx Wessobrunn

82xx Huglfing

83xx Polling841xx - 844xx Murnau 845xx Kohlgrub

847xx Obersöchering084 Murnau (Anfangsziffern 2 bis 4) 0845 Bad Kohlgrub

0847 Obersöchering

0848 Uffing08841 Murnau 08845 Bad Kohlgrub

08846 Uffing

08847 Obersöchering803xx - 806xx Peißenberg 085 Kochel (Anfangsziffern 2 und 3) 0856 Penzberg

0857 Benediktbeuern

0858 Walchensee

0859 Bad Heilbrunn08851 Kochel 08856 Penzberg

08857 Benediktbeuern

08858 (Kochel-) Walchensee8071xx - 8073xx Schongau 8075xx Rottenbuch

8076xx Schwabsoien

8077xx Kinsau

8078xx Steingaden086 Schongau (Anfangsziffern 2 bis 6) 0861 Steingaden

0868 Schwabsoien

0869 Kinsau

0860 Bernbeuren08861 Schongau

08862 Steingaden

08867 Rottenbuch

08868 Schwabsoien

08869 Kinsau

08860 Bernbeuren91xx - 94xx Kochel 95xxx Penzberg

96xx Walchensee

97xx Bad Heilbrunn

98xx Benediktbeuern087 Dießen (Anfangsziffern 2 bis 4) 0877 Utting

080 Peißenberg (Anfangsziffern 7 und 8) 0809 Hohenpeißenberg

Weblinks

Quellen

- ↑ Martin Hebel: Handbuch für den Selbstwählfernverkehr, Frankh'sche Verlagshandlung Stuttgart, 1962, S. 29

- ↑ Vorlesungsunterlagen zu "Grundfunktionen der Telefon-Vermittlungstechnik" Teil 2 von Hans Thomas, Ausgabe Sept. 2003, http://www.roggeweck.net/uploads/media/03_Grundfunktionen_2_-_Bilder_u_Folien.pdf, Bild 1-2

- ↑ a b Rudolf Führer: Landesfernwahl, Band 1, Verlag R. Oldenbourg, München/Wien 1966

- ↑ Amtliches Verzeichnis der Ortsnetzkennzahlen (AVON) der Deutschen Bundespost (Ausgaben 1966 bis 1992) und Verzeichnis der Vorwahlen und Tarifbereiche der Deutschen Telekom (Ausgabe 1996)

Wikimedia Foundation.