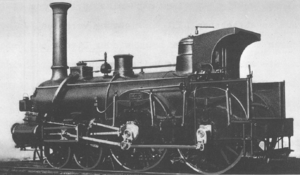

- Badische III

-

XII

III (ab 1868)Nummerierung: 3 ... 149 Anzahl: 41 Hersteller: MBG Karlsruhe Baujahr(e): 1861 - 1865 Ausmusterung: bis 1904 Achsformel: 2'Bn2 Spurweite: 1.435 mm Länge über Puffer: 13.447 mm Höhe: 4.500 mm Drehgestellachsstand: 1.032 mm Gesamtradstand: 4.500 mm Radstand mit Tender: 10.127 mm Leermasse: 25,50 t Dienstmasse: 28.65 t Reibungsmasse: 16,00 t Radsatzfahrmasse: 8,00 t Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h Kuppelraddurchmesser: 1.830 mm Laufraddurchmesser: 950 mm Steuerungsart: Stephenson Zylinderanzahl: 2 Zylinderdurchmesser: 405 mm Kolbenhub: 560 mm Kessel: Crampton Kesselüberdruck: 7 bar

8 bar (Baujahr 1864/65)Anzahl der Heizrohre: 215 Heizrohrlänge: 3.305 mm

3.455 mm (Baujahr 1864/65)Rostfläche: 0,97 m² Strahlungsheizfläche: 5,86 m² Rohrheizfläche: 80,36 m²

84,01 m² (Baujahr 1864/65)Verdampfungsheizfläche: 86,22 m²

89,87 m² (Baujahr 1864/65)Lokbremse: Schraubenbremse am Tender Die Fahrzeuge der Gattung XII[1], ab 1868 III, der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn waren Personenzug-Dampflokomotiven.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Da die Fahrzeuge über einen Zeitraum von 4 Jahren in insgesamt sechs Lieferungen hergestellt wurden und man bei jeder Lieferung den jeweiligen Stand der Technik beachtete, wiesen alle Serien Unterschiede auf. Eingesetzt wurden die Fahrzeuge auf allen Strecken in Baden. Die Loks galten über viele Jahre als das Rückgrat für Personen- und Schnellzugleistungen auf dem gesamten badischen Schienennetz. Da die Strecke von Waldshut nach Konstanz zu einem Teil über Schweizer Territorium führte und man ähnliche Fahrzeuge einsetzen wollte, lehnte man sich bei der Konstruktion an die Fahrzeuge der Schweizer Nordostbahn an.

Badische III b

In den Jahren 1881 bis 1891 wurden insgesamt 70 Loks der Gattungen III und IIIa umgebaut in die Gattung IIIb eingereiht. Sie erhielten dabei einen Kessel mit einer größeren Rostfläche von 1,31 m², gleichzeitig musste der Rahmen vorn verlängert werden.

Konstruktive Merkmale

Durch die zwei angetriebenen Achsen konnte die Reibungsmasse gegenüber den bisherigen Loks mit der Achsfolge 1A1 erhöht werden. Die Achsen der Loks waren bei einem Gesamtradstand von 4,5 m eng aneinandergerückt. Der addierte Abstand zwischen den Rädern betrug gerade einmal 33 cm. Aufgrund der Aufhängung der Kuppelachsen mit übergeworfenen Federbügeln und Druckschrauben über den Federenden gaben den Maschinen ein spezielles Aussehen. Die Loks hatten trotz einer relativ kleinen Rostfläche eine gute Dampfentwicklung und dementsprechend eine gute Leistungsabgabe.

Die Loks der ersten Serie von 1861 verfügten über einen außenliegenden Füllrahmen, der im Bereich der Kuppelachsen durchbrochen war. Aber der zweiten Serie handelte sich um einen Blechrahmen ohne Ausschnitte. Das Drehgestell besaß einen Innenrahmen aus Blech.

Die Maschinen hatten einen Crampton-Kessel mit einem Dampfdom über der Feuerbüchse und zwei Federwaagenventilen. Die Kesselspeisung erfolgte durch eine Fahrpumpe und einen Giffard-Injektor.

Das Zweizylinder-Naßdampftriebwerk war außenliegend. Die Schieberkästen waren nach innen geneigt. Die Triebstange wirkte auf die erste Kuppelachse.

Als Bremse diente eine Schraubenbremse am Tender die auf alle Räder wirkte. Die Lokomotiven verfügten nur über ein schmales Schutzdach auf dem Führerstand. Erst ab de letzten Bauserie verlängerte man das Dach bis zur hinteren Fahrzeugkante und ergänze Blechseitenwände mit Fenster.

Die Fahrzeuge waren mit Schlepptendern der Bauarten 3 T 5,67, 2 T 5,67 und 3 T 5,4 ausgestattet.

Fußnoten

- ↑ Zur Unterscheidung der nach dem Schema von 1868 bezeichneten Lokomotiven auch als XII (alt) bezeichnet.

Literatur

- Hermann Lohr, Georg Thielmann: Lokomotiv-Archiv Baden. transpress, Berlin 1988, ISBN 3344002104

DampflokomotivenDRG: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DR: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

Länderbahnen: Baden · Bayern · Mecklenburg · Oldenburg · Pfalz · Preußen · Sachsen · Württemberg · Elsaß-Lothringen

Wikimedia Foundation.