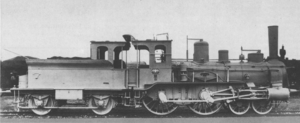

- Badische III a

-

IIIa Lieferung IIIa1 IIIa2 IIIa3 IIIa4 IIIa5 Nummerierung: u. a. 230 - 236 u. a. 271 - 275 276 - 285 42 - 46, 67, 70 356 - 361 - 361, 74 Anzahl: 15 10 10 8 7 Hersteller: MBG MBG Grafenstaden MBG Grafenstaden Baujahr(e): 1869 1872 1873 1875 1875 Bauart: 2B n2 Spurweite: 1.435 mm Länge über Puffer: 13.290 mm 13.350 mm 13.351 mm 13.350 mm Höhe: 4.500 mm 4.150 mm Gesamtradstand: 4.500 mm Radstand mit Tender: 9.890 mm Leermasse: 28,25 t 31,60 t Dienstmasse: 31,60 t 34,80 t Reibungsmasse: 18,35 t 20,20 t Radsatzfahrmasse: 9,20 t 10,10 t Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h Kuppelraddurchmesser: 1.830 mm Laufraddurchmesser: 950 mm Zylinderanzahl: 2 Zylinderdurchmesser: 450 mm Kolbenhub: 560 mm Kessel: Belpaire Kesselüberdruck: 8,0 bar 9,0 bar Anzahl der Heizrohre: 175 178 Heizrohrlänge: 3.530 mm 3.380 mm Rostfläche: 0,97 m² 1,05 m² Strahlungsheizfläche: 5,86 m² 7,10 m² Rohrheizfläche: 81,51 m² 82,91 m² Verdampfungsheizfläche: 87,37 m² 99,01 m² Die Fahrzeuge der Gattung III a der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn waren Personenzug-Dampflokomotiven mit der Achsfolge 2B.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Auf der Grundlage der Konstruktion der Gattung III entstanden die Lokomotiven der Gattung IIIa. Das Lauf- und Triebwerk blieb nahezu unverändert. Veränderungen ergaben sich durch die Verwendung eines leistungsfähigeren Kessels. Mit diesen Loks war vorerst das Ende der technischen Entwicklung von 2B-Loks erreicht.

Badische III b

In den Jahren 1881 bis 1891 wurden insgesamt 70 Loks der Gattungen III und IIIa umgebaut und in die Gattung IIIb eingereiht. Sie erhielten dabei einen Kessel mit einer größeren Rostfläche von 1,31 m² und einen großen Dampfdom. Gleichzeitig wurde ein Pufferbalken angebaut, der den vorderen Überhang vergrößerte. Durch den Umbau erhöhte sich die Reibungsmasse auf 19 t.

Konstruktive Merkmale

Wichtigste Änderung war der Einbau eines Belpaire-Kessels mit flacher Feuerbüchsdecke statt des hohen Crampton-Stehkessels. Damit rückte auch der Dampfdom auf den letzten Kesselschuss. Die Einströmrohre in die Zylinder wurden innerhalb der Rauchkammer geführt. Als Verzierung waren breite Messingbänder an den Verkleidungen von Dom, Regleraufsatz und Sandkasten angebracht.

Die Maschinen besaßen einen außen liegenden Füllrahmen. Die erste Bauserie besaß einen zylindrischen Blechschornstein mit Haube, während die übrigen Lieferungen einen schwach konischen Gusseisen-Schornstein hatten. Das Zweizylinder-Nassdampftriebwerk lag außen. Der Antrieb erfolgte auf die erste Kuppelachse. Zur Steuerung nutze man die Bauart Stephenson. Die Umsteuerung erfolgte mittels einer Schraube.

Die Kuppelräder waren vor und hinter der tiefhängenden Feuerbüchse gelagert. Abgefedert wurden sie durch obenliegende Blattfedern mit Federbügeln. Als Lokbremse fungierte eine Schraubenbremse am Tender, die doppelseitig auf alle Räder wirkte. Eine später eingebaute Druckluftbremse diente zum Bremsen des Zuges. Die Lokomotiven hatten einen überdachten Führerstand. Das Dach war im hinteren Teil auf Galeriesäulen gestützt. Bei späteren Umbauten wurde das Führerhaus vergrößert.

Versehen waren die Lokomotiven mit Tender der Bauarten 2 T 5,67; 2 T 6,7 und 2 T 8,0. Einige Tender besaßen ein Rückwärtsführerhaus.

Literatur

- Hermann Lohr, Georg Thielmann: Lokomotiv-Archiv Baden. transpress, Berlin 1988, ISBN 3344002104

DampflokomotivenDRG/DRB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DR: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

Länderbahnen: Baden · Bayern · Mecklenburg · Oldenburg · Pfalz · Preußen · Sachsen · Württemberg · Elsaß-Lothringen

Wikimedia Foundation.