- Badische I a (alt)

-

Ia Anzahl: 6 Hersteller: Sharp Baujahr(e): 1839 - 1843 Ausmusterung: 1856 / 1865 Achsformel: 1A1 n2 Spurweite: 1.600 mm

ab 1854: 1.435 mmLänge über Puffer: 11.390 mm Höhe: 4,07 m Fester Radstand: 3.354 mm Leermasse: 14,6 t Dienstmasse: 16,2 Reibungsmasse: 8,5 t Radsatzfahrmasse: 8,5 t Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h Kuppelraddurchmesser: 1.680 mm Laufraddurchmesser: 1.070 mm Steuerungsart: Gabel

ab 1844-54: CapryZylinderanzahl: 2 Zylinderdurchmesser: 305 / 330 / 356 mm Kolbenhub: 457 mm Kessel: Langkessel Bauart Sharp Kessellänge: 2.529 mm Kesselüberdruck: 4,5 bar Anzahl der Heizrohre: 94

LOEWE: 99

GREIF: 133Rostfläche: 0,91 m² (nach Umbau: 0,81 m²) Strahlungsheizfläche: 5,02 m²

LOEWE: 5,01 m²

GREIF: 5,05 m² (nach Umbau 4,63 m²)Rohrheizfläche: 35,55 m²

LOEWE: 37,44 m²

GREIF: 38,57 m²Verdampfungsheizfläche: 40,57 m²

LOEWE: 42,45 m²

GREIF: 43,62 m² (nach Umbau 40,18 m²)Tender: Sharp 2 T 4 Wasservorrat: ca. 4 m³ Brennstoffvorrat: 3 t Kohle Lokbremse: Schraubenbremse am Tender Die Fahrzeuge der Gattung Ia waren die ersten Lokomotiven der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn. Zur Unterscheidung mit den nach dem 1868 eingeführten neuen Schema bezeichneten Lokomotiven wird diese Gattung auch als Ia (alt) bezeichnet.

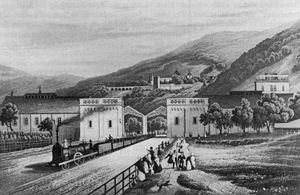

Die (wie die meisten Lokomotiven in der Frühzeit der Eisenbahn) in England gebauten Fahrzeuge wurden auf der Strecke zwischen Mannheim und Heidelberg eingesetzt. Diese wurde nach einem Beschluss durch das Großherzogtum Baden vom 29. März 1838 eingerichtet (siehe auch Badische Hauptbahn). Die Strecke, welche am 12. September 1840 in Betrieb ging, wurde in 1.600 mm Breitspur gebaut.

Insgesamt wurden sechs Maschinen von Sharp, Roberts & Co. hergestellt, je zwei in den Jahren 1839, 1841 und 1843. Sie erhielten die Bahnnummern 1 bis 6 und die Namen LOEWE, GREIF, HEIDELBERG, MANNHEIM, ROBERTS und FREIBURG. Ab 1841 baute Emil Keßler neun weitere Exemplare, die als Gattung I b bezeichnet wurden.

Die Fahrzeuge hatten – wie der Adler – die Achsfolge 1A1 („Patentee“), waren jedoch deutlich größer und mehr als doppelt so schwer. Sie hatten einen inneren Plattenrahmen und zusätzlich einen Außenrahmen. Die Zylinder befanden sich unter der Rauchkammer zwischen Innen- und Außenrahmen. Der Stehkessel war zwischen Treibachse und hinterer Laufachse angeordnet. Ursprünglich hatten die Lokomotiven eine innenliegende Gabelsteuerung, die sich aber nicht bewährte und später durch eine Capry-Steuerung ersetzt wurde. Ein Führerhaus hatten die Lokomotiven nicht, auch ein Windschutz war damals noch nicht üblich.

Die ersten beiden Lokomotiven hatten 305 mm Zylinderdurchmesser, die beiden folgenden 330 mm und die beiden letzten 356 mm. Die ersten beiden Lokomotiven wurden später auf 330 mm umgebaut.

Die Fahrzeuge wurden mit Schlepptendern der Bauart 2 T 4,05 - 2 T 4,32 ausgestattet. 1854/55 wurden die Lokomotiven auf Normalspur umgebaut. Dabei wurden die Lokomotiven Nr. 3, 5 und 6 in Tenderlokomotiven umgebaut und mit einem Windschutz versehen. 1865 wurden sie ausgemustert. Durch die schmalere Spur musste unter anderem auch die Feuerbüchse verkleinert werden, was zu einer Leistungsverringerung führte.

Teile der anderen Lokomotiven wurden 1856 beim Bau ihrer Nachfolger (Ic, später IIa alt) verwendet. Übernommen wurden die Räder der Laufachsen, einige Armaturen, die Namensschilder und die Tender.

Literatur

- Hermann Lohr, Georg Thielmann: Lokomotiv-Archiv Baden. transpress, Berlin 1988, ISBN 3344002104

DampflokomotivenDRG/DRB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DR: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

Länderbahnen: Baden · Bayern · Mecklenburg · Oldenburg · Pfalz · Preußen · Sachsen · Württemberg · Elsaß-Lothringen

Wikimedia Foundation.