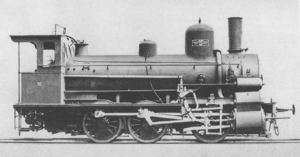

- Badische VII d

-

Badische VII d Nummerierung: 24 ... 732 Anzahl: 2 16 41 30 Hersteller: MBG Karlsruhe, Maffei, Maschinenfabrik Esslingen Baujahr(e): 1893 1894– 1897 1898+ 1899 1901+ 1902 Ausmusterung: bis 1925 Bauart: Cn2v Spurweite: 1435 mm Länge über Puffer: 14794 mm 15597 mm Höhe: 4150 mm Fester Radstand: 3450 mm Leermasse: 38,3 t Dienstmasse: 43,8 t Reibungsmasse: 43,8 t Radsatzfahrmasse: 14,6 t Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h Kuppelraddurchmesser: 1262 mm Steuerungsart: Stephenson Heusinger Zylinderanzahl: 2 ND-Zylinderdurchmesser: 700 mm 730 mm HD-Zylinderdurchmesser: 500 mm 490 mm Kolbenhub: 635 mm Kessel: Belpaire Crampton Kesselüberdruck: 12,0 bar Anzahl der Heizrohre: 183 Heizrohrlänge: 4350 mm 4000 mm Rostfläche: 1,45 m² 1,62 m² 1,72 m² Strahlungsheizfläche: 7,52 m² Rohrheizfläche: 113,70 m², später 103,50 m² Verdampfungsheizfläche: 121,22 m², später 111,52 m² Lokbremse: Druckluftbremse Bauart Westinghouse Die Fahrzeuge der Gattung VII d der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahn waren Güterzug-Dampflokomotiven mit Zweizylinder-Verbundtriebwerk.

Nachdem 1891 die letzten Lokomotiven der Gattungen VII a und VII c mit einfacher Dampfdehnung geliefert wurden, folgte die Staatseisenbahn 1893 dem allgemeinen Trend und erwarb Lokomotiven mit Verbundwirkung. Die Konstruktion basierte weitgehend auf den Vorläufermaschinen.

Die Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe lieferte von 1893 bis 1901 in verschiedenen Lieferserien insgesamt 59 Lokomotiven. Maffei und die Maschinenfabrik Esslingen lieferten zwischen 1898 und 1902 noch 34 beziehungsweise 16 Maschinen. Im Laufe der einzelnen Lieferserien kam es zu einigen Verbesserungen und Änderungen in der Konstruktion.

Übernahmen die Lokomotiven anfänglich den Güterverkehr im gesamten Bereich der badischen Bahn, verlagerte sich ihr Einsatz bald auf die Flachlandstrecken. Die Loks waren die schwersten deutschen dreifach gekuppelten Maschinen. Im vorläufigen Umzeichnungsplan der Deutschen Reichsbahn von 1923 waren noch 91 Lokomotiven, als Baureihe 53.9 (Lieferungen ab 1901) und 53.86 enthalten. Sie wurden jedoch bis 1925 ausgemustert, da sie nicht für den Einsatz im Rangier- und Nahgüterzugdienst geeignet waren.

Konstruktive Merkmale

Die Lokomotiven besaßen einen innenliegenden Blechrahmen. Der Kessel der ersten beiden Lokomotiven von 1893 war als Belpaire-Kessel mit Dampfdom auf dem dritten Kesselschuss ausgeführt. Für die folgenden Lieferungen wechselte man jedoch zu einem glatten Kessel der Bauart Crampton. Der große Dampfdom saß auf dem vorderen Kesselschuss. Außenliegende Einströmrohre führten zu den außenliegenden leicht geneigt angeordneten Zylindern. Hochdruck- und Niederdruckzylinder hatten zueinander das ungewöhnliche Verhältnis von 1:2,4. Das Triebwerk wirkte auf die mittlere Kuppelachse. Die Anfahrvorrichtung bei den Loks der Baujahre 1893 und 1894 war nach Bauart Gölsdorf ausgeführt, später setzte man Wechselschieber ein. Bei den Lokomotiven der ersten Serie von 1893 nutzte man noch eine innenliegende Stephenson-Steuerung statt der später eingesetzten außenliegenden Heusinger-Steuerung.

Bei späteren Versionen vergrößerte man die Rostfläche, gleichzeitig wurde die Rohrlänge der Heizrohre verringert.

Bei der 1893er Version waren die vordere und die mittlere Achse mittels Blattfedern und die hintere mit einer obenliegenden kurzen Zwillingsfeder am Rahmen abgestützt. Ab der nächsten Lieferserie verfügten alle Achsen über untenliegende, lange Blattfedern.

Die Druckluftbremse Bauart Westinghouse wirkte auf die zweite und dritte Kuppelachse. Die Lokomotiven verfügten über eine Dampfheizeinrichtung, einen Nathanöler sowie ab 1901 über eine Schmierpresse Bauart Ritter.

Die Fahrzeuge wurden mit einem Schlepptender der Bauart 2 T8, später jedoch 3 T13,5 ausgestattet.

Literatur

- Hermann Lohr, Georg Thielmann: Lokomotiv-Archiv Baden. transpress, Berlin 1988, ISBN 3344002104

DampflokomotivenDRG/DRB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DB: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

DR: Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug-, Tender-, Schmalspurlokomotiven

Länderbahnen: Baden · Bayern · Mecklenburg · Oldenburg · Pfalz · Preußen · Sachsen · Württemberg · Elsaß-Lothringen

Wikimedia Foundation.