- Straßenbahn Meran

-

46.67055555555611.159444444444Koordinaten: 46° 40′ 14″ N, 11° 9′ 34″ O

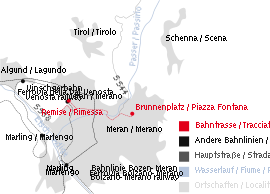

Straßenbahn Meran Streckenlänge: 2,5 km Spurweite: 1000 mm (Meterspur) Stromsystem: 750 = Maximale Neigung: 120 ‰ Minimaler Radius: 38 m Eröffnung: 9. Mai 1908 Einstellung: 24. Mai 1956 Tiefster Punkt: 302 m s.l.m. Bahnhof Meran Höchster Punkt: 371 m s.l.m. Brunnenplatz LegendeVinschgaubahn nach Mals 0,0 Bahnhof 302 m s.l.m. 0,3 Mazziniplatz, Abzweig zur Remise Bahnstrecke nach Bozen 0,9 Lokalbahn Lana-Meran 0,9 Theaterplatz 1,5 Postbrücke 1,5 Passer 2,5 Brunnenplatz 371 m s.l.m. Die städtische Straßenbahn Meran erschloss von 1908 bis 1956 den Meraner Bahnhof und die Innenstadt sowie die Nachbargemeinde Obermais.

Inhaltsverzeichnis

Streckenverlauf

Am 9. Mai 1908 wurden in der damals viel besuchten Kurstadt gleichzeitig zwei Linien eröffnet, die den Knotenpunkt Ruffiniplatz am Theater berührten. Von hier hatte schon am 12. August 1906 die Lokalbahn Lana–Meran ihren Betrieb nach der Marktgemeinde Lana aufgenommen.

Eine Linie führte vom Theaterplatz über den Kornplatz und die Vintschgauer Landstraße in westlicher Richtung hinaus über die Etsch bis nach Forst. Die eigentliche „Stadtlinie“ verlief vom 1906 neu gebauten Bahnhof über den heutigen Mazziniplatz (Habsburger Platz) und den Theaterplatz (Ruffiniplatz), am Kurhaus vorbei bis zum Sandplatz. Erst ab 10. Oktober 1908 konnte die Strecke über die Postbrücke (Reichsbrücke) hinauf zum Brunnenplatz (Dr. Karl-Ludwig-Platz) in der noch selbständigen Gemeinde Obermais verlängert werden.

Eine Betriebsstrecke zweigte am Mazziniplatz zu dem westlich des Bahnhofs gelegenen Friedhof ab, die nur am Allerheiligenfest fahrplanmäßig befahren wurde. Über diese Strecke war auch das Straßenbahndepot zu erreichen; dessen Halle ist noch heute sichtbar und dient als Stellplatz für Stadtbusse. Ferner gab es eine Gleisverbindung vom Bahnhof zum Lacknerhof an der Strecke nach Forst. Insgesamt umfasste das eingleisige Streckennetz eine Länge von 6,2 Kilometern zuzüglich Betriebsgleisen von etwa 1 Kilometer Länge.

Der Wagenpark bestand aus insgesamt 12 Triebwagen und vier Beiwagen.

Stilllegung

War zu Anfang auf der Stadtlinie ein Sechs-Minuten-Takt eingerichtet, so hatte die Straßenbahn nach Beginn des Ersten Weltkrieges Probleme aufgrund der geringen Auslastung. So wurden einige Fahrzeuge an die Straßenbahn Bozen und an die Lokalbahn Lana-Meran verkauft. Die Beiwagen, die an die Lokalbahn verkauft wurden, wurden bereits 1917 weiter zur Innsbrucker Straßenbahn verkauft. Heute findet man noch je einen Beiwagen der Meraner Straßenbahn bei den Tiroler Museumsbahnen und bei den Nostalgiebahnen in Kärnten.

Dem wachsenden Bus- und PKW-Verkehr fiel auch die Straßenbahn Meran zum Opfer. Sie war schon am 1. Januar 1936 von der Stadt auf die Firma SAER, eine Tochter des Fahrzeugkonzerns Breda, übergegangen. Am 24. Mai 1956 war der letzte Betriebstag. Abgesehen von der ehemaligen Remise sind heute keine Spuren der Bahn mehr in der Stadt sichtbar. Im Vorfeld von kommunalen Wahlen bzw. nach Fahrverboten im Zusammenhang mit der Belastung durch Feinstaub wurde in Erwägung gezogen, wieder eine Straßenbahn in Meran einzuführen.

Literatur

- Werner Duschek, Walter Pramstaller, u. a.: Local- und Straßenbahnen im alten Tirol. Eigenverlag Tiroler Museumsbahnen, Innsbruck 2008.

- Dirk v. Harlem, Hans Lehnhart: Die Straßenbahn Meran. In: Straßenbahn-Magazin. Nr. 31, Stuttgart 1979.

- Handel, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Elektrische Straßenbahnen in Meran und Umgebung. In: Wiener Zeitung, 7. Februar 1905, S. 12 Mitte. (Online bei ANNO)

Weblinks

- Tiroler Museumsbahnen: Die Straßenbahn Meran. Abgerufen am 24. Oktober 2011.

- Erhaltene Fahrzeuge der Bahn. Abgerufen am 24. Oktober 2011.

Eisenbahnen (Normalspur) in Betrieb: Innsbruck–Verona | Bozen–Meran | Meran–Mals | Franzensfeste–Innichen

Eisenbahnen (Normalspur, eingestellt): Bruneck–Sand in Taufers | Bozen–Kaltern

Eisenbahnen (Schmalspur) in Betrieb: Trient–Malè | Maria Himmelfahrt–Klobenstein

Eisenbahnen (Schmalspur, eingestellt): Toblach–Calalzo | Auer–Predazzo | Klausen–Plan | Lana–Meran | Straßenbahn Bozen | Straßenbahn Meran | Dermulo–Mendel

Zahnrad- und Standseilbahnen: Bozen–Maria Himmelfahrt | Virgl | Guntschna | Mendel | Laas | St. Christina | St. Ulrich in Gröden | Schneeberg

Wikimedia Foundation.