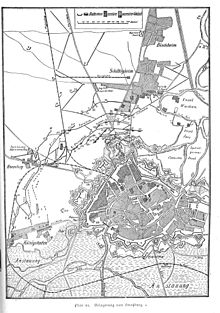

- Belagerung von Straßburg

-

Belagerung von Straßburg Teil von: Deutsch-Französischer Krieg

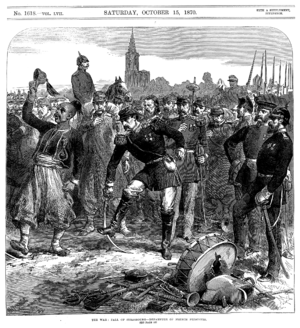

„Der Krieg: Fall von Straßburg - Französische Gefangene verlassen die Stadt“

(aus den Illustrated London News vom 15. Oktober 1870)Datum 15. August 1870–28. September 1870 Ort Straßburg, Frankreich Ausgang Deutscher Sieg Konfliktparteien  Königreich Preußen

Königreich Preußen

Großherzogtum Baden

Großherzogtum Baden

Königreich Württemberg

Königreich Württemberg Kaiserreich Frankreich

Kaiserreich Frankreich

Befehlshaber General August von Werder General Jean-Jacques Uhrich Truppenstärke 50.000 23.000 Verluste 39 Offiziere, 893 Mann 2500 Tote und Verwundete, ~ 17.000 Kriegsgefangene (davon 500 Offiziere), 1500 tote und verwundete Einwohner Schlachten und Belagerungen des

Deutsch-Französischen Krieges (1870–1871)Weißenburg – Spichern – Wörth – Colombey – Straßburg – Toul – Mars-la-Tour – Gravelotte – Metz – Beaumont – Noisseville – Sedan – Sceaux – Chevilly – Bellevue – Artenay – Châtillon – Châteaudun – Le Bourget – Coulmiers – Amiens – Beaune-la-Rolande – Villepion – Loigny und Poupry – Orléans – Villiers – Beaugency – Hallue – Bapaume – Villersexel – Le Mans – Lisaine – Saint-Quentin – Buzenval – Paris – Belfort

Die Belagerung von Straßburg war eine Episode des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Sie resultierte in der Kapitulation der französischen Festung am 28. September 1870.

Inhaltsverzeichnis

Hintergrund

Nach der Schlacht bei Wörth befahl Kronprinz Friedrich von Preußen dem preußischen General August von Werder gen Süden gegen Straßburg vorzurücken. Zu dieser Zeit wurde Straßburg (neben der Festung Metz) als stärkste französische Festung bzw. als eine der am stärksten verteidigten Städte eingeschätzt. Der Angriff auf die Festung, die mit ihrer Lage und der relativ schwachen Besatzung kein Hindernis für die deutschen Operationen weiter nördlich darstellte, geschah hauptsächlich aus der Erwägung, den deutschen Besitzanspruch auf die alte Reichsstadt zu bekräftigen und etwaige Unruhen in der Region im Keim zu ersticken.

Die Belagerer

Werders Streitmacht bestand zu Beginn aus 40.000 Soldaten aus Württemberg und Baden (später stießen noch 10.000 Mann, vornehmlich Pioniere und Artillerie hinzu), welche auf der anderen Seite des Rheins genau gegenüber von Straßburg standen. Sie gehörten zur badischen Division (v. Beyer), zu welcher auch die badische Kavallerie-Brigade (Freiherr v. La Roche-Starkenfels) mit drei Dragoner-Regimentern gehörte. Später stießen noch die Garde-Landwehr-Division (Freiherr v. Loën) und die erste Landwehr-Division (v. Tresckow) hinzu, dieser wurden noch zwei Infanterie- und ein Dragonerregiment sowie drei Reservebatterien zugeteilt.

Die Belagerten

Die Festung stand unter dem Kommando des 68-jährigen Generals Jean-Jacques Uhrich, der gleichzeitig Gouverneur der Stadt und Befehlshaber der lokalen Territorialverteidigung war. Die Besatzung der Festung zählte zunächst nur etwa 7000 Mann, ihre Stärke wuchs mit dem Eintreffen von Versprengten aus der Schlacht bei Wörth und Aushebungen später bis auf etwa 23.000, von denen jedoch ein erheblicher Teil nur geringe Kampfkraft besaß. Die Verteidiger hatten zunächst nicht ernsthaft mit einem Angriff gerechnet und waren schlecht vorbereitet, so wurde die Flutung der Gräben und des südlichen Vorfeldes erst bei Eintreffen der ersten deutschen Truppen begonnen. Die aus etwa 800 Geschützen bestehende Festungsartillerie war größtenteils veraltet und den neueren deutschen Geschützen nicht gewachsen.

Bombardement zu Beginn

Bereits am 12. August erreichten die ersten Truppenteile die Umgebung Straßburgs und schnitten die Stadt von der Außenwelt ab, die Eisenbahn- und Telegraphenverbindungen wurden gekappt. die Verteidiger hatten sich in die Festung zurückgezogen. Am 15. August übernahm General von Werder das Kommando über die Belagerungstruppen. Werder kannte die Vorteile, die eine rasche Einnahme der Stadt mit sich brachte, und wollte eine lange Belagerung vermeiden. Stattdessen entschied er sich dafür, die Stadt selbst zu bombardieren, um die Verteidiger zur Aufgabe zu drängen. Am 23. August eröffneten die Geschütze Werders das Feuer auf die Stadt und verursachten starke Schäden, auch an historischen Wahrzeichen wie dem Straßburger Münster. Der Bischof von Straßburg bat Werder vergeblich um eine Einstellung des Feuers, und die Zivilbevölkerung schlug vor, Werder jeden Tag 100.000 Franc zu bezahlen, an dem er die Stadt nicht bombardierte. Uhrich allerdings ergab sich nicht, und bald wurde Werder klar, dass ein fortgesetztes Bombardement zu viel Munition verbrauchen und schwerste Schäden in der Stadt anrichten würde, die man erobern und nicht zerstören wollte.

Förmliche Belagerung

Statt eines Bombardements entschied sich Werder nun für eine regelrechte Belagerung. Batterien und Laufgräben wurden angelegt, und die Deutschen arbeiteten sich methodisch an den Hauptwall heran und nahmen dabei ein Werk nach dem anderen ein. Der Angriff richtete sich dabei gegen die nordwestlichen Stadtteile um das Steintor (Porte de Pierre) und die Bastionen 11 und 12 mit ihren Vorwerken, den Lünetten 52, 53 und 54 sowie dem Ravelin 50. Die Arbeiten kamen zeitweise durch einsetzendes Regenwetter nur langsam voran. Obwohl der Beschuss der deutschen Batterien sich nun gegen die Festungswerke richtete, wurden die in der Nähe der angegriffenen Werke gelegenen Stadtteile dennoch stark in Mitleidenschaft gezogen, und viele Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Die Franzosen beschränkten sich auf passive Verteidigung und vereinzelte schwache Ausfälle, viele Werke und Verteidigungseinrichtungen konnten aufgrund der mangelnden Stärke der Besatzung nicht bemannt oder benutzt werden. So wurde z.B. das ausgedehnte Minensystem um die Festung aus Mangel an ausgebildeten Mineuren nicht benutzt und konnte von den Angreifern ohne Widerstand besetzt werden. Am 11. September traf eine Schweizer Delegation ein, um Kinder, Frauen, Alte und Kranke zu evakuieren. Diese Delegation brachte auch die Nachricht von der französischen Niederlage in der Schlacht bei Sedan in die Stadt, was die Hoffnung auf Entsatz zerschlug. Daraufhin wurde auch in Straßburg die Republik ausgerufen. Am 19. September drängten die in der Stadt verbliebenen Zivilisten General Uhrich, Straßburg den Deutschen zu übergeben. Dieserer weigerte sich, da er noch immer daran glaubte, dass eine erfolgreiche Verteidigung möglich sei. Am selben Tag gelang den Angreifern jedoch die Einnahme der Lünetten 52 und 53, was dazu führte, dass der französische Kommandant seine Verteidigungsmöglichkeiten erneut überdachte. Die folgende Woche brachte rasche Fortschritte für die Belagerer, die sich nun zügig bis zum Hauptwall vorarbeiteten. Bis zum 26. September hatten die Deutschen in die Wälle der Bastionen 11 und 12 gangbare Breschen gelegt, wodurch ein Sturmangriff auf die Stadt selbst möglich wurde. Am 27. September trat Uhrich schließlich in Friedensverhandlungen ein, da sich die Festung nicht länger halten ließ und der General blutige Straßenkämpfe vermeiden wollte. Am folgenden Tag ergab sich Straßburg, und am 30. September hielt General von Werder seinen Einzug in die Stadt. Neuer Stadtkommandant wurde General von Mertens.

Während der Belagerung wurden das Museum der Schönen Künste durch einen Brand am 24. August 1870 und die Stadtbibliothek mit ihrer einzigartigen Sammlung mittelalterlicher Manuskripte (am bekanntesten der Hortus Deliciarum), seltener Bücher aus der Zeit der Renaissance und römischer Artefakte vernichtet. Weitere 500 Häuser wurden vollständig zerstört. Am Straßburger Münster wurde der Dachstuhl beschädigt und eines der kunstvollen Fenster zerstört.

Nachwirkungen

Der Fall von Straßburg setzte die in der Belagerung gebundenen Kräfte Werders wieder frei, brachte das Elsass fest in die Hand der Deutschen und ermöglichte weitere Operationen im südöstlichen Frankreich. Aus den vor Straßburg eingesetzten Truppen wurde das XIV. Armeekorps neu gebildet. Sein nächster Angriff war gegen die Stadt Belfort gerichtet, die ab November belagert wurde.

Literatur

- Ralf Bernd Herden: Straßburg Belagerung 1870. Book-on-Demand Norderstedt 2007, ISBN 978-3-8334-5147-8

- Carl Bleibtreu: Belagerung von Straßburg 15. August bis zum 28. September 1870, Reprint 1910/2009 Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, ISBN 978-3-86777-074-3

- Theodor Fontane: Der Krieg gegen Frankreich 1870/71 - Band 1; Verlag Rockstuhl Bad Langensalza Reprint 2004/2009 (1. Auflage: Berlin 1873); ISBN 978-3-937135-25-0

- Justus Scheibert: Der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland in den Jahren 1870/71", 2. Auflage, Berlin 1891.

Weblinks

- Seite der Universität Stuttgart mit chronologischem Ablauf (PDF-Datei; 27 kB)

Kategorien:- Schlacht des Deutsch-Französischen Kriegs

- Belagerung

- Straßburger Geschichte

- 1870

Wikimedia Foundation.