- Wurm (Fluss)

-

Wurm Mühle an der Wurm zwischen Schloss Rimburg (D) und Ort Rimburg (Nl)

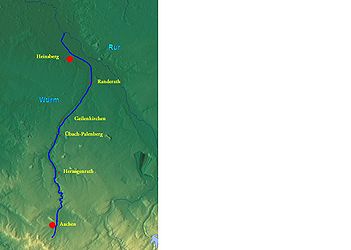

Daten Gewässerkennzahl DE: 2828 Lage Nordrhein-Westfalen, Deutschland Flusssystem Maas Abfluss über Rur → Maas → Nordsee Quelle Südlich von Aachen

50° 44′ 14,9″ N, 6° 5′ 15,8″ O50.7374694444446.0877111111111265Quellhöhe 265 m ü. NN[1] Mündung Nördlich von Heinsberg in die Rur 51.0977222222226.1062532Koordinaten: 51° 5′ 52″ N, 6° 6′ 23″ O

51° 5′ 52″ N, 6° 6′ 23″ O51.0977222222226.1062532Mündungshöhe 32 m ü. NN[1] Höhenunterschied 233 m Länge 57 km[2] Einzugsgebiet 355,518 km²[2] Verlauf von Inde, Wurm und Rur

Die Wurm (niederl. Worm) ist ein 53 Kilometer langer Nebenfluss der Rur in der Euregio Maas-Rhein. Sie ist namensgebend für das ehemalige Wurmrevier, welches einen Teil des Aachener Steinkohlenreviers ausmachte.

Inhaltsverzeichnis

Verlauf

Die Wurm entspringt dem Quellhorizont am Fuße des Duisbergkopfes, einem der südlich von Aachen liegenden Gipfel des Aachener Waldes, nahe der B 57 bei Steinebrück (Diepenbenden) und fließt in Richtung Norden ins Aachener Becken. Von ihren Quellen auf ca. 260–280 m ü. NN verläuft die Wurm mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von 1,4 m³/s hinunter zur Rur, in die sie nach 53 km nördlich von Heinsberg bei Kempen auf einer Höhe von nurmehr 32 m über NN mündet. Ihre Wassertiefe liegt dort bei etwa 1 m und ihre Breite bei etwa 8 m. Das oberirdische Einzugsgebiet beträgt rund 354 km². Zuständig für die Wurm ist der Wasserverband Eifel-Rur (WVER).

Aachener Becken

Die Wurm entspringt am Nordabhang des südlich von Aachen gelegenen Aachener Waldes auf Aachener Stadtgebiet bei Steinebrück (Diepenbenden) und fließt in Richtung Norden, hinab ins Aachener Becken. Der Aachener Wald ist eine Höhenstufe im Übergangsbereich von der Norddeutschen Tiefebene (Kölner Bucht) zum Rheinischen Schiefergebirge (Eifel). Am Südhang des Aachener Waldes, der Teil einer Wasserscheide ist, entspringende Gewässer fließen via Göhl zur Maas. Dagegen mündet die Wurm in die Rur, diese dann bei Roermond in die Maas.

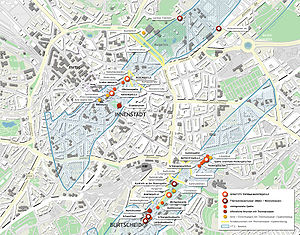

Im heutigen Stadtgebiet von Aachen sind über 20 Thermalwasserquellen mit einer Austritttemperatur von über 50 °C bekannt, in Burtscheid bis zu 74 °C. In alten Karten werden hinter Burtscheid ein kalter und ein warmer Bach erwähnt, die sich vereinigen. Eine quellnahe Nutzung der heißen Aachener und Burtscheider Thermalquellen ist ohne die Zumischung kalten Wassers aufgrund der hohen Temperaturen des Thermalwassers nicht erstrebenswert. Eine Beimischung kühleren Quellwassers, das aus dem Stadtwald kommend an Burtscheid vorbei fließt, milderte in früherer Zeit die Temperatur des Thermalwassers, so dass es zum Baden (Kurbäder) taugte. Viel bedeutender war das kalte Wurmwasser jedoch für die früher äußerst wichtige Aachener und Burtscheider Tuchfabrikation, welche viel und vor allem weiches Wasser benötigte, welches nur den Bächen entnommen werden konnte, während das Thermalwasser aufgrund seines hohen Gehalts an Mineralen und Carbonaten zu hart war. Demzufolge existieren im Stadtarchiv Aachen auch viele historische Dokumente, in denen die Wassergerechtsame an der Wurm (und anderen Bächen) geregelt wurden, wobei die Tuchfabrikanten den Löwenanteil übernahmen.

Noch im Bereich des Aachener Beckens nimmt die Wurm die Mehrzahl der anderen Aachener Bäche auf, darunter den Beverbach, den Gillesbach, den Kupferbach, den Predigerbach, den Goldbach und den Paubach (alle südlich und östlich des Aachener Stadtzentrums einmündend) sowie den Kannengießerbach, den Johannisbach und den aus Norden (Würselen) kommenden Haarbach. Damit ist die Wurm der Vorfluter des Aachener Beckens und der natürliche Ablauf der im Aachener Becken zusammenlaufenden kalten und warmen Bäche.

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Wurm unter Aachen kanalisiert. Im heutigen Aachener Stadtgebiet befinden sich nur noch nahe der Quelle und südlich des Ortsteils Haaren, etwa ab dem Europaplatz, Teile der Wurm an der Erdoberfläche. Im übrigen verläuft der Bach von Burtscheid kommend, wo er bereits unterirdisch verläuft, etwa entlang von Bachstraße, Brabantstraße, Kongressstraße, Aretzstraße, Talstraße zum Europaplatz. Nördlich des Europaplatzes tritt die Wurm wieder zutage, passiert Gut Kalkofen, Haaren und die Soers, um dort das Wurmtal zu erreichen. Kurz vor Verlassen des Aachener Stadtgebietes haben 2009-2010 umfangreiche Renaturierungsmassnahmen am Wurmverlauf stattgefunden. Das Wurmtal ist ein Kerbsohlental, das sich mit teils sehr steilen Hängen in die nördlich Aachen gelegenen Gebiete einschneidet. In diesem Bereich zeigt die Wurm viele Mäander insbesondere im Wurmtal zwischen Würselen und Herzogenrath.

Naturschutzgebiet Wurmtal

Auf dem Gebiet der Städte Würselen und Herzogenrath liegt zu beiden Seiten der Wurm das auch als Naherholungsgebiet genutzte Naturschutzgebiet Wurmtal. Südlich der Stadt Herzogenrath ist es ca. 445 Hektar groß und wird in weiten Teilen von frei schwingenden Flussmäandern der Wurm in der offenen, vielfach landwirtschaftlich genutzten Talaue geprägt. Im Bereich von Würselen liegen am östlichen Rand des Wurmtals die ökologisch wertvolle Weiße Halde (Kalkablagerung der Industrie) sowie die auf Steinkohlenbergbau zurückgehende Schwarze Halde mit interessanter Trockenflora. In Würselen-Morsbach findet sich das Stollenmundloch der ehemaligen Grube Gouley (Steinkohle), das in die Wurm entwässert. Bereits 1989 wurde das Wurmtal als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet Wurmtal nördlich von Herzogenrath ist nur etwa 19 Hektar groß. Die Wurm fließt dort als unverbauter Tieflandfluss in einem Silberweiden-Aubruchwald. Dort sind auch entsprechende Hinweistafeln (Naturlehrpfad) mit vielen Informationen zur Wurm und der von ihr beeinflussten Naturlandschaft zu entdecken.

Der unverbaute Talraum der Wurm ist teilweise nur wenige hundert Meter breit und die Bebauung der Siedlungen reicht oftmals bis unmittelbar an die häufig bewaldeten Hänge heran. Die Wurm mit ihren krautreichen Uferlinien weist durch viele Steiluferabbrüche und Anlandungen einen ökologisch bedeutsamen Strukturreichtum auf. Überhängende Abbruchkanten und breite, mit Kies und Geröll überdeckte Anlandungen kennzeichnen den Verlauf der Wurm.

Wegen der von den Kies- und Sandanlandungen der Wurm geprägten kleinräumigen Ökosysteme wirkt das Gewässer besonders anziehend auf bestimmte, teils seltene Vogelarten wie z. B. den Flussuferläufer, den Waldwasserläufer, die Bekassine sowie den Wasserpieper. In den Uferabbruchkanten der Wurm findet auch der seltene Eisvogel, der als Brutvogel im Wurmtal und im Amstelbachtal vorkommt, ideale Nistmöglichkeiten. Als stark gegliederter Naturraum hebt sich das Wurmtal deutlich von der umgebenden, ausgeräumten Bördelandschaft mit hoher Siedlungsdichte ab und ist deshalb von überregionaler Bedeutung für Durchzügler und überwinternde Vögel sowie als Lebensraum für eine Vielzahl teils seltener, teils bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Per Beschluss der nordrhein-westfälischen Landesregierung wurde das Wurmtal von Herzogenrath an flussaufwärts im Juni 1998 und flussabwärts von Herzogenrath im Jahr 2000 der Kommission der Europäischen Union als Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet gemeldet. Dadurch werden die Naturlandschaft und die darin enthaltenen kleinräumigen Ökosysteme geschützt.

Flussabwärts bzw. nördlich von Herzogenrath öffnet sich das Wurmtal allmählich, die Talhänge werden zunehmend flacher und der Höhenunterschied zum Umland nimmt deutlich ab.

-

mäandernde Wurm bei Kohlscheid

-

ehemalige Wassermühle bei Zweibrüggen

-

Wurmverlauf bei Süggerath

Verlauf im Kreis Heinsberg

Die Wurm verlässt zwischen Herzogenrath und Übach-Palenberg als Grenzfluss vorübergehend deutsches Hoheitsgebiet. Bei Rimburg endet dieses „Intermezzo“ und die Wurm fließt weiter an Marienberg und Frelenberg vorbei nach Geilenkirchen. Anschließend passiert sie Randerath und erreicht schließlich bald darauf das Rurtal sowie das Stadtgebiet von Heinsberg. Hinter dem Ortsteil Kempen mündet die Wurm schließlich nach etwa 57 Kilometern in die Rur.Hydrographie

Aachen liegt am Nordrand der Eifel, die Teil des Rheinischen Schiefergebirges ist. Bei in Mitteleuropa statistisch vorherrschenden westlichen Winden bedeutet dies, dass bei leicht überdurchschnittlichem Gesamtniederschlag allgemein genügend Niederschlag fällt, um die Wurm dauerhaft mit genügend Wasser zu speisen. Insbesondere bei Dauerregen und Gewittern, die durch nördliche oder nordwestliche Luftströmungen auf den Raum Aachen und damit die Mittelgebirgsschwelle prallen, können durch den Staueffekt besonders starke und anhaltende Niederschläge hervorgerufen werden. Diese fließen dann in der Masse über die Wurm ab und führten bzw. führen sowohl im Wurmtal nördlich von Aachen als auch am Unterlauf bei Geilenkirchen immer wieder zu Überschwemmungen. Man versuchte früher, diese Situation durch Flussbegradigung, Uferregulierung und Befestigungen zwischen Herzogenrath und der Einmündung in die Rur in Kempen zu beeinflussen. Die Hochwassersituation am Unterlauf wurde dadurch zwar zeitweilig verbessert, aber die Wurm ähnelte in der Folge in diesem Abschnitt jahrzehntelang einem Kanal. Um dies zumindest teilweise wieder rückgängig zu machen, ist die Wurm seit 2006 zwischen Übach-Palenberg und Geilenkirchen wieder in ein gewundenes, allerdings künstlich gegrabenes Bachbett renaturiert worden. Zwischen den Ortsteilen Palenberg und Zweibrücken befindet sich im Wurmtal beiderseits des Gewässers das Naherholungsgebiet Wurmtal. In diesem sind auch archäologische Spuren einer römerzeitlichen Besiedlung des Wurmtales offengelegt und zu besichtigen. Im Stadtzentrum von Geilenkirchen ist die Wurm, ähnlich wie in Aachen, über eine Strecke von ca. 300 Metern vollständig überbaut.

Zufließende Bäche

Hinter Aachen bis zu ihrer Mündung in die Rur nimmt sie das Wasser folgender Bäche auf:

- Wildbach (Aachen)

- Haarbach (Aachen)

- Meisbach (Würselen)

- Broicher Bach (Herzogenrath)

- Amstelbach und Dentgenbach (Kerkrade, beide münden bei Eygelshoven in einer gemeinsamen Mündung in die Wurm)

- Übach (Übach-Palenberg-Marienberg)

- Horster Fließ (Heinsberg-Horst)

- Beeckfließ (Geilenkirchen- Flahstraß)

- Teichbach (Hückelhoven-Hilfarth)

- Lieker Bach bei Heinsberg-Kempen (ehemals auch Junge Wurm genannt)

Zudem sind zahlreiche Einleitungen von in Kläranlagen gereinigten Abwässern der beiderseits der Wurm gelegenen Siedlungen durchaus mitverantwortlich für bestimmte Strukturen. So erklärt sich etwa, dass trotz der im Wesentlichen stabilen Niederschläge im Raum Aachen das Wurmtal vor allem im späteren 20. Jahrhundert deutliche Anzeichen einer verstärkten Tiefenerosion aufwies. Dies lässt sich an Ort und Stelle nur durch eine vermehrte Wasserführung erklären, jedoch nicht als Folge erhöhter Niederschläge und daraus resultierender größerer Abflussmengen, da diese sich nicht wesentlich änderten. Stattdessen ist hierfür das eingeleitete Abwasser der beidseits gelegenen Siedlungen als Ursache sehr plausibel. Das meiste Wasser, das im Raum Aachen genutzt wird, ist Talsperrenwasser aus der Eifel, das früher niemals in die Wurm gelangt wäre. Nun aber werden täglich zehntausende Kubikmeter verbraucht, geklärt und an verschiedenen Stellen, direkt oder indirekt über zulaufende Bäche der Wurm zugeführt. Insbesondere flussabwärts der Kläranlage in der Aachener Soers, welche der wohl bedeutendste Einleiter von geklärtem Abwasser in die Wurm ist, kann dies sehr gut beobachtet werden.

Wasserqualität

Die Wurm transportierte die urbanen, lange Zeit ungeklärten Abwässer Aachens und weiterer niederländischer und deutscher Anliegergemeinden. Demzufolge war die Gewässergüte der Wurm lange äußerst schlecht. Ferner nahm die Wurm lange Zeit die Grubenwasser und teils auch das Abwasser der Kohlewäschen angrenzender Bergwerke im Wurmrevier sowie einiger niederländischer Bergwerke im Raum Kerkrade auf. Mündlich überliefert ist, dass die nach Überschwemmungen im Unterlauf zurückgebliebenen Schlämme in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren von der Bevölkerung wegen ihres Kohlegehaltes gestochen und verfeuert wurde. In niederschlagsarmen Zeiten war die Wurm noch in den 1960er-Jahren im Unterlauf häufig schwarz und verursachte Geruchsbelästigungen. Die Einleitungen des Kohlebergbaus sind allerdings durch dessen Niedergang zum Erliegen gekommen, und die Abwässer der anliegenden Städte und Gemeinden werden zum allergrößten Teil vor der Einleitung in die Wurm geklärt. Insgesamt 15 deutsche und niederländische Abwasserreinigungsanlagen leiten ihr gereinigtes Abwasser in die Wurm ein. In Trockenzeiten besteht das Wurmwasser bis zu 90 Prozent aus gereinigtem Abwasser. Aufgrund der verbesserten Gewässerqualität sind in der Wurm gegenwärtig unter anderem wieder Hechte, Aale, Döbel und Barsche anzutreffen. Als Neozoon wurde auch der Goldfisch schon in der Wurm gesichtet.[3]

Dennoch sind Wurm und Zuflüsse den unterschiedlichsten Umweltbelastungen ausgesetzt und der Zustand ist (Stand 2008) streckenweise nicht befriedigend. Zur landesweit einheitlichen Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde die Gewässerlandschaft in NRW auf der Grundlage der oberirdischen Einzugsgebiete in 12 Teileinzugsgebiete gegliedert, die zu den vier NRW betreffenden Flussgebieten Rhein, Weser, Ems und Maas gehören.

Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Teileinzugsgebiet Rur und südliche sonstige Maaszuflüsse wurde als federführende Geschäftsstelle (Projektleitung) die Bezirksregierung Köln bestimmt. Ein Meilenstein der bisherigen Umsetzung ist die vorläufige wasserwirtschaftliche Bestandsaufnahme, die als „Ergebnisbericht Rur und südliche sonstige Maaszuflüsse“ dokumentiert ist.

Aktuell (2009) erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des Bewirtschaftungsplanes und des Maßnahmenprogrammes. Im Bewirtschaftungsplan sind die Ergebnisse der Untersuchungsprogramme, die bestehenden Gewässernutzungen und erreichbare Bewirtschaftungsziele dargestellt. Das Maßnahmenprogramm gibt den Handlungsrahmen für die notwendigen Verbesserungen in den nächsten Jahren vor.

Name

Ihren Namen soll die Wurm durch die im Aachener Becken siedelnden Kelten bekommen haben. Er wird dabei als Ableitung des Wortes warm erklärt. Allerdings fehlen dafür schlüssige Belege.

Eine weitere Erklärung ist eine alteuropäische Bildung mit m-Suffix zu indogermanisch *uer-, *our- mit der Bedeutung Wasser, Regen, Fluss.

Grenzfluss

Die Wurm bildet zwischen Herzogenrath und Übach-Palenberg den Grenzfluss zu Kerkrade und Landgraaf in den Niederlanden. Dabei ist nicht der Stromstrich oder die Flussmitte die Grenze, sondern das östliche oder rechte Wurmufer. Mithin fließt der Fluss in diesem Abschnitt auf niederländischem Staatsgebiet.

Vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert bildete die Wurm im weiteren Verlauf die Grenze zwischen den damals eigenständigen Orten Geilenkirchen und Hünshoven. Sie war zudem die damalige Grenzlinie zwischen den Bistümern Köln und Lüttich.

Ebenfalls im Mittelalter war die Wurm im Gebiet von Bardenberg und Herzogenrath Grenzfluss zwischen den Herzogtümern Brabant (westlich der Wurm) und Jülich (östlich der Wurm). Insbesondere die Burg Wilhelmstein, aber auch Burg Rode sind diesbezüglich zumindest zeitweilig in der Funktion als Grenzbefestigungen und Zollburgen gewesen. Mit dem Westwall wurde seitens der Nationalsozialisten erneut eine Grenzbefestigung erbaut, die auch das Wurmtal berührte. So finden sich im Bereich der Wurmaue zwischen Würselen-Bardenberg bzw. -Pley und zwischen Herzogerath-Straß noch Reste der Drachenzähne (Panzersperren) sowie gesprengter Bunker und Geschützstellungen.

Geschichte und Bauwerke

Eine erste Besiedlung des heutigen Stadtkerns Aachens erfolgte auf einer Anhöhe innerhalb des sumpfigen Aachener Beckens. Das Aachener Becken war ein feuchter Sumpf und von zahlreichen Fließen und Bächen durchzogen, darunter sicherlich mehrere Dutzend warme und heiße Quellen. Niederschläge sorgten für weiteren Wassereintrag. Der natürliche Ablauf des Beckens war der Wurmbach. Der junge Wurmbach führte vor der Besiedlung des Aachener Beckens wesentlich weniger Wasser, da es noch keine Einleitungen aus Brauch- und Abwasserwassereintrag gab, und war ein Fließ. Zu Zeiten der Kelten lag die Quelle im heutigen Burtscheid. Die Quelle war dem keltischen Gott Grannus geweiht und stellte u.a. einen unschätzbaren Wert dar! Niemals würde man den geheiligten Quellbereich der heißen Quelle verlassen, um z.B. weiter unten im Lauf des Wassers kälteres Wasser nutzen zu können. Die Quellen der Wurm wurden aber dadurch "hangauf" verlegt, indem man kaltes Wasser (aus einem Fließ der heute angenommenen Quellregion) um- und zuleitete, um so überhaupt zu einer Nutzung kommen zu können.

Die Römer nutzen diese Gewässerkonstellation weiter und bauten Aachen als "Bad" aus. Eine nun zunehmende Besiedlung brauchte aber trockene Flächen. Anzunehmen ist, dass dazu der Verlauf der Fließe noch an den Hängen des heutigen Stadtwaldes mehrfach verlegt wurde.

Zahlreiche Mühlen, Hammerwerke, Färbereien, Schleifereien, Tuchmanufakturen und weitere Fabriken nutzten in späteren Jahrhunderten das Wasser der Wurm und ihrer Zuläufe als Antriebskraft für ihre Mahlwerke und Maschinen. Zu diesem neuen Zweck wurde eine erneute Verlegung der Fließe vorgenommen, um das Wasser z.B zu einer Nutzung in Mühlenteiche zu speichern

Auch im heutigen Kreis Heinsberg zweigte man bereits um das Jahr 800 n. Chr. zwischen Nirm und Randerath einen Mühlbach ab, den man Junge Wurm (auch Jonge Worm) nannte. Dieser Kanal führte über Randerath, Horst, Porselen, Dremmen, Hülhoven, Schafhausen durch Heinsberg bis Lieck, und trieb in seinem Verlauf insgesamt zwölf Mühlen an, bei einem Gefälle von insgesamt 26 Metern. Bei Lieck, auf Höhe der Liecker Mühle, mündete er in den Liecker Bach, auch Stadtbach genannt, und führte über Karken bis in die Niederlande. Das Bachbett lag dabei teilweise erhöht und diente so auch zum Fluten (Bewässern) der umliegenden Weiden und Äcker.

Während der schweren Bombenangriffe am 16. November 1944 auf Heinsberg wurde das Bachbett bei Heinsberg zerstört, und angesichts der fortschreitenden Elektrifizierung der Mühlen nicht wieder aufgebaut. Der Bachlauf wurde zugeschüttet, vielfach überbaut und ist heute nicht mehr erkennbar.

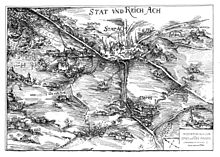

Aus nebenstehender Karte ist zu entnehmen, dass die Wurm im 16. Jahrhundert oberhalb von Oberbruch bei Krickelberg in die Rur mündete.

Die früher an der jungen Wurm gelegene alte Talmühle zu Dremmen

An der Wurm befinden sich zahlreiche sehenswerte Bauwerke: Mühlen, wie die Hochbrücker Mühle in Aachen, die Adamsmühle, die Alte Mühle und die Pumpermühle in Würselen, die Rimburger Mühle und die Zweibrüggener Mühle in Übach-Palenberg, die Geilenkirchener Mühle und die Tripser Mühle in Geilenkirchen sowie die Porselener Mühle in Heinsberg. Burgen und Schlösser entlang ihres Verlaufs sind die Burg Wilhelmstein in Würselen-Bardenberg, die Burg Rode in Herzogenrath, das Schloss Rimburg und das Schloss Zweibrüggen in Übach-Palenberg, das Schloss Trips, das Gut Leerodt und das Gut Kleinsiersdorf in Geilenkirchen, das Gut Zumdahl in Kogenbroich und Haus Honsdorf in Honsdorf.

Literatur

- G. Kalinka, J. Schütten: Naturraum Wurmtal. Wurmverlag, Herzogenrath 1993

- Dieter Berger: Duden Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Bergen und Gewässern. Duden-Taschenbücher 25, Dudenverlag, 1993, ISBN 3-411-06251-7

Einzelnachweise

- ↑ a b Deutsche Grundkarte 1:5000

- ↑ a b Topographisches Informationsmanagement, Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis NRW (Hinweise)

- ↑ http://www.rheinischer-fischereiverband.de/index.php?id=53&tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[tt_news]=102&tx_ttnews[backPid]=112&cHash=148582b18a99696127c98c88360065c3

Weblinks

Commons: Wurm – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Wurm – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Histor. Stadtplan Aachen und Burtscheid 19. Jh. mit Wurmverlauf

- Stadtportal Aachen

- Ökologie-Zentrum Aachen (Wurm)

- Karte der Wurm und ihrer Nebenflüsse

- Der Wurmpegel in Randerath

- Der Wurmpegel in Herzogenrath

- Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Teileinzugsgebiet Rur und südliche sonstige Maaszuflüsse (PDF-Datei; 2,89 MB)

Kategorien:- Flusssystem Rur

- Fluss in Europa

- Fluss in den Niederlanden

- Fluss in Nordrhein-Westfalen

- Fluss im Rheinland

- FFH-Gebiet

- Gewässer in der Städteregion Aachen

Wikimedia Foundation.