- Desmond Tutu

-

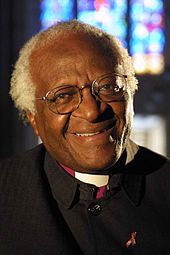

Desmond Tutu auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2007 in Köln

Desmond Tutu auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2007 in Köln

Desmond Mpilo Tutu (* 7. Oktober 1931 in Klerksdorp, Südafrika) ist anglikanischer Erzbischof und Friedensnobelpreisträger.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Im Alter von zwölf Jahren zog Desmond Tutu mit seiner Familie nach Johannesburg. Eigentlich wollte er immer Arzt werden, aber diese Ausbildung konnte sich seine Familie nicht leisten und deshalb wurde er Lehrer. (Studium 1951–1953, Arbeit als Lehrer 1954–1958).

1955 heiratete er Leah Nomalizo Tutu. Das Paar hat vier Kinder: Trevor Thamsanqa, Theresa Thandeka, Naomi Nontombi und Mpho Andrea.

Da die südafrikanische Regierung mit dem Bantu Education Act gesetzlich verordnete, dass schwarze Kinder eine schlechtere Ausbildung erhalten sollten als weiße, gab Desmond Tutu den Lehrerberuf auf und wurde 1961 anglikanischer Priester. 1962 bis 1966 lebte Tutu mit seiner Familie in London, wo er einen Masterabschluss der Theologie erwarb. Zwischen 1967 und 1972 lehrte er Theologie in Südafrika, drei weitere Jahre verbrachte er als assistierender Direktor an einem theologischen Institut in London. 1975 kehrte er nach Johannesburg zurück, wo er, als erster schwarzer Afrikaner, Dekan der anglikanischen St. Mary’s-Kathedrale wurde.

1976 wurde Desmond Tutu Bischof von Lesotho, 1978 Generalsekretär des South African Council of Churches. 1984 wurde Desmond Tutu für sein Engagement gegen die Apartheid der Friedensnobelpreis verliehen. 1985 wurde er Bischof von Johannesburg und 1986 Erzbischof des Erzbistums Kapstadt. Im Dezember 1986 veröffentlichte Miles Davis das Album Tutu, welches Desmond Tutu gewidmet ist. 1996 wurde Njongonkulu Ndungane, Tutus Nachfolger, als Erzbischof von Kapstadt und Primas der Church of the Province of Southern Africa eingesetzt.

Seit 2003 ist Desmond Tutu Botschafter der Entwicklungshilfsorganisation Oxfam und setzte sich maßgeblich für die Kampagnen Control Arms und Make Poverty History ein.

Desmond Tutu setzt sich für die Rechte der Palästinenser ein, Israels Politik bezeichnet er in einem Kommentar des Guardian im Jahre 2002 als „Apartheid“: „Mein Besuch im Heiligen Land hat mich zutiefst erschüttert; es erinnerte mich so sehr an das, was uns Schwarzen in Südafrika zugestoßen war. Ich sah die Demütigung der Palästinenser an den Checkpoints und Straßensperren, die leiden mussten wie wir, als uns junge weiße Polizisten der Bewegungsfreiheit beraubt hatten.“[1] Er unterstützt die Kampagne Boycott, Divestment and Sanctions.[2]

Ein bekanntes Zitat von ihm lautet: „Als die ersten Missionare nach Afrika kamen, besaßen sie die Bibel und wir das Land. Sie forderten uns auf zu beten. Und wir schlossen die Augen. Als wir sie wieder öffneten, war die Lage genau umgekehrt: Wir hatten die Bibel und sie das Land.“

Mit Wirkung vom 7. Oktober 2010, seinem 79. Geburtstag, zog Tutu sich offiziell von allen öffentlichen Aufgaben zurück.[3]

Tutus Rolle in der Anti-Apartheid-Bewegung

Sein Entschluss, den Lehrerberuf wegen politischer Vorgaben aufzugeben, ließ Tutu zunehmend selber politisch aktiv werden. Seit Anfang der 1970er Jahre nutzte er seine Vorträge, um auf die Situation der schwarzen Bevölkerung aufmerksam zu machen. Als er 1975 Dekan wurde, schrieb er an Premier Vorster einen Brief, in dem er die Situation in Südafrika beschrieb als ein „Pulverfass, das jederzeit explodieren kann“. Dieser Brief blieb unbeantwortet, die Situation verschlimmerte sich. Schon 1976, beim Schüler- und Studentenaufstand in Soweto, begann, wovor Tutu gewarnt hatte: Der Kampf wurde gewalttätiger. Fortan setzte er sich für einen Wirtschaftsboykott seines Landes ein.

Mit seiner Wahl zum Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenrats konnte Tutu dann auch mit Zustimmung fast aller Kirchen seine Arbeit gegen die Apartheid fortführen. Es gelang ihm, das Interesse der Weltbevölkerung durch seine Publikationen und Auslandsreisen immer stärker auf die innenpolitische Lage in Südafrika zu lenken. Dazu trug auch die Vergabe des Friedensnobelpreises an Tutu 1984 bei. Damit konnte sich nun auch der Staatsapparat nicht mehr der Persönlichkeit Tutus entziehen. Die Ausstrahlung, die von dem Mann ausging, vor allem sein unerschütterlicher Glaube eines gewaltlosen Wandels, zog nun immer mehr weiße Südafrikaner in seinen Bann. Tutu predigte von einer Aussöhnung zwischen den beiden Bevölkerungsschichten. Er argumentierte, dass wenn der schwarze Mann nicht frei sei, es der weiße erst recht nicht sein könne, da dieser sonst in ständiger Angst vor dem schwarzen Mann leben müsse. Diesen Kreis zu durchbrechen, könne aber nur gelingen, wenn den Schwarzen ein gleichwertiges Leben ermöglicht werde.

Desmond Tutu wurde zusehends zu einer Symbolfigur der Schwarzen und sowohl als Gesprächs- wie auch Verhandlungspartner von Seiten der Regierung akzeptiert. Sein Ziel der Beendigung der Apartheid wurde schließlich Wirklichkeit. Seit 1995 ist Tutu Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika.

Er ist außerdem Mitglied des Ehrenschutzkomitees für Internationale Koordination für die Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit für die Kinder der Welt (2001–2010).

Tutus Rolle in der Anerkennung von homosexuellen Menschen in Afrika

Desmond Tutu gilt als ein Unterstützer der Rechte von homosexuellen Paaren. Seine Kirche in Südafrika unterstützte die Eheöffnung für homosexuelle Paare in Südafrika, die die seiner Kirche nahestehende Partei ANC parlamentarisch befürwortete. In einer Presseerklärung in Nairobi, Kenia 2007 ermahnte Tutu in der Debatte die anglikanischen Kirchenführer aus Afrika um die innerkirchliche Anerkennung von homosexuellen Paaren.[4][5]

Weitere Auszeichnungen

- Prix d’Athene der Alexander-Onassis-Stiftung, (1980)

- Pacem in Terris Award

- Planetary Consciousness Prize (1998)

- Sydney Peace Prize (1999)

- Interfaith Award (2003)[6]

- Light of Truth Award (2006)

- Marion Dönhoff Preis (2007)

- J. William Fulbright Prize for International Understanding (2008)

- Ehrendoktorat der Universität Wien (2009)[7]

- Ehrendoktorat der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr Universität Bochum[8]

- Presidential Medal of Freedom (2009)[9]

Werke

- "Meine afrikanischen Gebete" (Hg.), 1995, ISBN 3-7205-2641-0.

Einzelnachweise

- ↑ Apartheid in the Holy Land, The Guardian. 29. April 2002.

- ↑ Divesting from Injustice, Huffington Post. 13. April 2009.

- ↑ The Irish Times: Tutu withdraws from public life, 7. Oktober 2010 (englisch)

- ↑ advocate:Desmond Tutu likens antigay discrimination to apartheid

- ↑ Queer - das schwule Online-Magazin: Tutu verteidigt Homos

- ↑ Interfaith Center of New York

- ↑ Desmond Tutu ist Ehrendoktor der Uni Wien im ORF vom 12. Juni 2009 abgerufen am 12. Juni 2009

- ↑ Desmond Tutu eröffnet südafrikanisch-deutsches Fachzentrum

- ↑ The Irish Times: Obama names Robinson for top civilian honour, 31. Juli 2009 (englisch)

Weblinks

Commons: Desmond Tutu – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Desmond Tutu – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien Wikiquote: Desmond Tutu – Zitate

Wikiquote: Desmond Tutu – Zitate- Desmond Tutu in der deutschen und englischen Version der Internet Movie Database

- Literatur von und über Desmond Tutu im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Vorbilder: Desmond Tutu

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1984 an Desmond Tutu (englisch)

- Interview mit Desmond Tutu von BR-alpha (PDF, 39 KiB)

Kategorien:- Anglikanischer Bischof (20. Jahrhundert)

- Anglikanischer Bischof (21. Jahrhundert)

- Anglikanischer Primas

- Vertreter der Schwarzen Theologie

- Ehrendoktor der Universität Wien

- Friedensnobelpreisträger

- Träger der Presidential Medal of Freedom

- Träger des Bundesverdienstkreuzes (Großkreuz)

- Träger des Order of Jamaica

- Preisträger des Marion Dönhoff-Preises

- Südafrikaner

- Geboren 1931

- Mann

- Xhosa

Wikimedia Foundation.