- Entdeckung des Radiums

-

Dieser Artikel wurde den Mitarbeitern der Redaktion Physik zur Qualitätssicherung aufgetragen. Wenn Du Dich mit dem Thema auskennst, bist Du herzlich eingeladen, Dich an der Prüfung und möglichen Verbesserung des Artikels zu beteiligen. Der Meinungsaustausch darüber findet derzeit nicht auf der Artikeldiskussionsseite, sondern auf der Qualitätssicherungs-Seite der Physik statt.

Die Entdeckung des Radiums war ein Meilenstein in der Entwicklung der modernen, nicht auf der "Klassischen Mechanik" beruhenden Physik. Im Gegensatz zur Entdeckung der Kernspaltung waren die einzelnen Schritte nicht zwangsläufig zu erwarten, sondern ergaben sich aus Ereignissen wie der Schenkung der Tonnen von Pechblende von Österreich (damals: Doppelmonarchie Österreich-Ungarn) an Frankreich.

Der Zufall ergab, dass mit Marie Curie die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war.

Inhaltsverzeichnis

Ausgangssituation

Im ausgehenden 19. Jahrhundert bestand noch weitgehend ein geschlossenes newtonsches Weltbild. Zwar hatte Antoine Henri Becquerel das bis dahin unbekannte Phänomen entdeckt, dass Uran und Uransalze eine Schwärzung fotografischer Emulsion auslösen konnten, aber diese Entdeckung blieb weitgehend unbekannt. Niemand hatte eine Vorstellung von Atomkernen. Das Wort Radioaktivität und deren eigentliche Ursache waren unbekannt und damit auch die möglichen biologischen Auswirkungen.

Das Arbeiten im Labor war umständlicher und gefährlicher, als heutige Techniken mit elektrischen und elektronischen Hilfsmitteln vermuten lassen: Lösungen wurden mit der Hand gerührt, und für Wiegevorgänge standen mechanische Waagen mit einer Genauigkeit von 0,1 mg zur Verfügung. Auch Vakuumpumpen wurden mit der Hand bedient und das so erzeugte Vakuum war verglichen mit heute üblichen Werten eine Million mal schwächer.

Atomtheorie

Zwar wusste die Wissenschaft um die „Hypothese“ der Atome, aber Skeptiker wie Sir Benjamin Collins Brodie, Lehrstuhlinhaber der Chemie an der Universität Oxford hatte ein System entwickelt ("Ideale Chemie"), das die Existenz von Atomen expressis verbis ausschloss. Auch Wilhelm Ostwald vertrat die Auffassung, "alle wirklichen Phänomene ließen sich aus dem Wechselspiel der Energie und ohne Atome erklären". 1912 widerrief er das in seinem Lehrbuch der Chemie.

Weitere bekannte Namen unter den Skeptikern jener Zeit sind Max Planck und Lord Kelvin.

Periodensystem der Elemente

Das periodische System der chemischen Elemente spielt eine wichtige Rolle. Da es in seiner damaligen Form jedoch von der heute üblichen Anordnung der Elemente an einigen Stellen abweicht, wird es hier (vereinfacht) dargestellt und erläutert.

Periodensystem der Elemente um 1900 H

1He

2Li

3Be

4B

5C

6N

7O

8F

9Ne

10Na

11Mg

12Al

13Si

14P

15S

16Cl

17Ar

18K

19Ca

20Sc

21Ti

22V

23Cr

24Mn

25Fe

26Co

27Ni

28Cu

29Zn

30Ga

31Ge

32As

33Se

34Br

35Kr

36Rb

37Sr

38Y

39Zr

40Nb

41Mo

42?

43Ru

44Rh

45Pd

46Ag

47Cd

48In

49Sn

50Sb

51Te

52J

53X

54Cs

55Ba

56La

57?

72Ta

73W

74?

75Os

76Ir

77Pt

78Au

79Hg

80Tl

81Pb

82Bi

83?

84?

85?

86?

87?

88?

89Th

90?

91U

92Lanthanoide: La

57Ce

58Pr

59Nd

60?

61Sm

62?

63Gd

64Tb

65Dy

66Ho

67Er

68Tm

69Yb

70?

71

"Interessante" Elemente, die sich durch eine Entdeckung oder Reingewinnung um die Jahrhundertwende auszeichnen, sind verlinkt. Ebenso diejenigen, die bei der Entdeckung des Radiums eine bedeutende Rolle spielen.Die chemischen Elemente werden in der Reihenfolge ihrer Ordnungszahl (Kernladungszahl) von links nach rechts in Tabellenform angeordnet, wobei in periodischen Abständen, die teils gleich sind, mehrmals aber auch sprunghaft zunehmen, jeweils eine neue Reihe der Tabelle begonnen wird. Die dann untereinander stehenden Elemente gehören einer „Gruppe“ an, sie zeigen ein ähnliches chemisches Verhalten. Man bezeichnet sie deshalb auch als chemisch „homologe“ Elemente.

Die Elemente 43, 61, 63, 71, 72, 75, 84 bis 89 und 91 sind damals noch unbekannt.

Uran

Das damals mit der Ordnungszahl 92 letzte Element Uran war um 1895 scheinbar wohlbekannt. Entdeckt wurde es 1789 von dem deutschen, damals in Berlin lebenden Chemieprofessor und Apotheker Martin Heinrich Klaproth. Es ist nach dem Planeten Uranus benannt, der acht Jahre zuvor (1781) von Friedrich Wilhelm Herschel entdeckt worden war. Klaproth isolierte es als Oxid; Eugène Peligot gelang 1841 die Darstellung als reines Uranmetall.

Bedeutung hatte es neben seinem Wert für die Chemie hauptsächlich in Form seiner Verbindungen als Farbstoff. Die Gewinnung geschah durch Extrahieren aus der in St. Joachimsthal natürlich vorkommenden Pechblende. Dort lagerten dann die Rückstände auf großen Halden.

Röntgenstrahlung

Eher beiläufig entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen 1895 ein schwaches Glimmen auf einem mit Bariumplatincyanid behandelten Leuchtschirm, während er mit Gasentladungsröhren experimentierte. Als Ursache für die Fluoreszenz fand er eine damals unbekannte Art von Strahlung, die sich durch optisch dichte Materialien (geschwärztes Papier) nicht abschirmen ließ. Auch zunehmende Entfernung von der Quelle, die er bald in der Kathode der Entladungsröhre ausmachte, schwächte die Strahlen nur gering ab. Entscheidend aber war: Fotografische Emulsionen wurden geschwärzt.

Berühmt wurde das Bild der Hand seiner Ehefrau, bei dem die Knochen und ein getragener Ring sichtbar wurden.

Seine Veröffentlichung "Über eine neue Art von Strahlen" beschrieb 1895 die Eigenschaften so vollständig, dass in den nächsten 16 Jahren keine wichtigen Ergänzungen notwendig wurden.

Die benutzte Versuchsanordnung (Hittorfsche Vakuumröhre, Funkeninduktor und Bariumplatincyanid-Leuchtschirm) war in praktisch jedem physikalischen Versuchslabor vorhanden, so dass die Ergebnisse überall nachvollziehbar waren. Das rief auch ein großes internationales Medienecho hervor, welches 1901 durch den ersten Nobelpreis der Geschichte (für Physik) noch verstärkt wurde.

Erst 1912 konnte die Natur der Strahlung durch Max von Laue, Walther Friedrich und Paul Knipping geklärt werden.

Die Entdeckung Becquerels

Antoine Henri Becquerel entdeckte 1896 bei dem Versuch, die gerade gefundene Röntgenstrahlung durch Fluoreszenz erklären zu wollen[1], dass Uransalz (welches nach Belichtung fluoresziert) fotografische Platten zu schwärzen vermochte. Bei den ersten Versuchen war immer eine Anregung durch Sonnenlicht vorausgegangen. Durch eine Änderung des Wetters konnte Becquerel die Uranpräparate nicht belichten, ließ sie aber auf der durch schwarzes Papier geschützten Fotoplatte liegen. Mehr zufällig entwickelte er auch diese Platten und entdeckte am 1. März[2] gleiche Schwärzung wie bei Fluoreszenz. Diese war damit als Ursache für die Strahlung ausgeschlossen.

Wie er und Andere später zeigten, konnte diese geheimnisvolle unsichtbare Strahlung lichtundurchlässige Stoffe durchdringen und Luft ionisieren, ohne dabei von Temperaturänderungen oder chemischen Behandlung der Probe beeinflusst zu werden.

Becquerel war der Frage nachgegangen, ob die fluoreszierenden Körper selbst irgendwelche Strahlen aussenden. Die Frage konnte er mit "Ja" beantworten. Im Gegensatz zu den von Wilhelm Conrad Röntgen gefundenen "X-Strahlen", die durch Elektronenbeschuss in Vakuumröhren erzeugt werden mussten, entstanden die von ihm entdeckten Strahlen spontan.

Einen Namen gab er diesen Strahlen nicht. Auch über die Natur dieser Strahlung war sich niemand im klaren. Allerdings stellte er fest, dass Gase ionisiert werden (siehe Ionisierende Strahlung).

Im Vergleich zur Entdeckung der später so genannten Röntgenstrahlen, mit deren Erforschung die Wissenschaftler damals völlig ausgelastet waren, rief Becquerels Entdeckung so gut wie kein Medienecho hervor. Lediglich der Entdecker selbst forschte weiter allein an seinen Strahlen, bis das Ehepaar Curie auf den Plan trat.

Radioaktivität

Marie Curie

Hauptartikel Marie Curie

Die junge, erst kurz verheiratete Frau war entschlossen, ihr Interesse ganz der Grundlagenforschung zu widmen. Dazu musste eine unentgeltliche Erlaubnis der Pariser Fachhochschule für Physik und Chemie, an der Seite ihres Mannes zu forschen, dienen. Eine erste Veröffentlichung hatte noch die magnetischen Eigenschaften von Stahl bei verschiedenen Temperaturen zum Inhalt. Noch heute bezeichnet man die Temperatur, bei der Stahl seine magnetischen Eigenschaften verliert, als Curiepunkt.

Marie Curie offizielles Nobelpreisfoto (1903)

Marie Curie offizielles Nobelpreisfoto (1903)

Maries Forschungen im Bereich der Radioaktivität begannen 1897. Sie selbst schrieb: „Es galt also, die Herkunft der übrigens sehr geringen Energie zu untersuchen, die von dem Uran in Form von Strahlung ständig ausgesandt wurde. Die Erforschung dieser Erscheinung erschien uns ungewöhnlich interessant, um so mehr, da dieses Problem völlig neu war und noch nirgends beschrieben worden war. Ich beschloß, mich der Bearbeitung dieses Themas zu widmen. Ich mußte einen Ort zum Durchführen der Experimente finden. Pierre Curie erhielt vom Direktor der Schule die Genehmigung, zu diesem Zweck die verglaste Arbeitsstätte im Erdgeschoß zu benutzen, die als Lager und Maschinensaal diente.“

Im Rahmen ihrer von Pierre Curie angeregten Doktorarbeit überprüfte sie die Ergebnisse von Becquerel und maß die durch die Strahlung der Uran-Präparate verursachte Ionisierung der Luft mit Hilfe der Entladung eines Kondensators, dessen Spannung (Ladezustand) mit einem Elektroskop gemessen wurde. Sie verwandte dabei von ihrem Mann Pierre Curie mit Hilfe des (von ihm intensiv erforschten) piezoelektrischen Prinzips konstruktiv verbessert Messanordnungen. Durch die Ionisierung der Luft entlud sich der Kondensator. So waren erste quantitative Aussagen zur Strahlung möglich. Es dauerte nicht lange, bis sie festgestellt hatte: Je größer der Urananteil war, desto intensiver war die Strahlung. Chemische Verbindung, Druck oder Temperatur hatten keinen Einfluss.

Damit hatte sie die Strahlung als Atomeigenschaft des Urans nachgewiesen. Im Gegensatz zu Becquerel untersuchte sie allerdings nicht nur Uran-Präparate sondern auch andere Minerale, wobei sie noch bei Thorium eine ähnliche Aktivität feststellte, ihr allerdings in der Veröffentlichung der deutsche Chemiker Gerhard Carl Schmidt zuvorkam. Die Strahlung nannte sie einfach und deskriptiv „Radioaktivität“.

Für diese und die folgenden Arbeiten, die zur Entdeckung neuer viel stärker strahlender Elemente führten, erhielten die Curies 1903 zusammen mit Antoine Henri Becquerel den Nobelpreis in Physik.

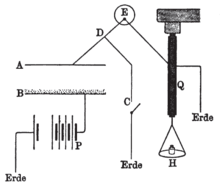

Meßapparatur

Die Apparatur von Curie zur Messung der Radioaktivität wurde im Labor von Marie Curie nachgebaut (linkes Bild). Der Schaltplan rechts basiert auf einer Skizze von Marie Curie. In der Mitte auf dem Labortisch (linkes Bild) steht ein Kondensator. Seine etwa 8 cm großen horizontal liegenden Platten (A und B, Bezeichnungen im Schaltplan) werden vom silbernen Zylinder verdeckt. Eine Batterie (P, nicht im Bild) lädt die Platten über den Schalter (C) auf. Der Stromkreis ist über eine gemeinsame Masseleitung (Terre) geschlossen. Ein Elektroskop (E, ein Quadrantenelektrometer), rechts im Bild auf dem Holzfuß, überwacht den Ladezustand. Die Spannung wird aber nicht direkt am Elektroskop abgelesen, sondern dieses wird als „Nullinstrument“ benutzt (so dass keine besondere Eichung erforderlich ist), nachdem eine zweite Spannungsquelle (Q), links auf dem Foto, zur Kompensation der Kondensator-Entladung angelegt wurde. Diese Spannungsquelle besteht aus einem durch ein Gewicht belasteten Quarzkristall (Piezoelektrizität), die Kompensationsspannungen lassen sich an den Gewichten ablesen[3].

Eine definierte Menge radioaktiver Substanz wird auf die Kondensatorplatten gestreut. Je schneller sich die Platten anschließend durch Ionisation der Luft entladen, desto größer ist die Radioaktivität.

Stärkere Strahler als das Uran selbst

Bei Messungen an Mineralien, die Uran und Thorium enthielten, fand sie eine bedeutend stärkere Radioaktivität, als nach den Mengen des Urans und Thoriums zu erwarten war. Marie Curie überprüfte dies, indem sie Uran-Kupferphosphat (Chalkolith) künstlich herstellte und mit dem natürlich vorkommenden Chalkolith verglich, das viel stärker strahlte. Sie schloss daraus, dass in der Pechblende und anderen Uranminieralien Elemente enthalten sein mussten, die eine viel höhere Radioaktivität als das Uran besaßen. Am 12. April 1899 gab Marie Curie in einer Mitteilung an die Akademie der Wissenschaften bekannt, dass „zwei Uraniummineralien, Pechblende (Uranit) und Chalcolit (Kupfer-/Uranylphosphat) viel aktiver sind als das Uranium selbst. Diese Tatsache ist bemerkenswert und lässt darauf schließen, dass die Minerale ein weitaus aktiveres Element als Uranium enthalten können.“ Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, dass es in Wirklichkeit zwei aktivere Elemente in den Uranproben gab. Als nächstes machte sich das Ehepaar Curie daran, diese Elemente zu isolieren. Sie begannen 1898 mit 100 Gramm Pechblende und schieden die inaktiven Elemente mit klassischen chemischen Techniken aus.

Entdeckung des Poloniums

Hauptartikel Polonium

Mit einer für das Element Bismut typischen Fällung erhält sie ein Präparat, das mehrere hundertmal stärker strahlte als der von ihr geschaffene Uranoxid-Standard. Zu Ehren ihrer Heimat nennt sie es Polonium.

Poloniumisotope sind Zwischenprodukte der Uran-Radium-Reihe, wobei letztere das häufigste Isotop 210 des Poloniums produziert. Polonium kann daher bei der Aufarbeitung von Pechblende gewonnen werden (1000 Tonnen Uranpechblende enthalten etwa 0,03 Gramm Polonium)[4]. Dabei reichert es sich zusammen mit Bismut an. Von diesem Element kann man es anschließend mittels fraktionierter Fällung der Sulfide (Poloniumsulfid ist schwerer löslich als Bismutsulfid) trennen.

Am Polonium gelang den Curies 1899 auch die Entdeckung der Halbwertszeit radioaktiver Elemente, sie beträgt dort nur 140 Tage, bei den anderen untersuchten Elementen waren die Halbwertszeiten dagegen zu lang um von ihnen beobachtet werden zu können.

Entdeckung des Radiums

Hauptartikel Radium

Am 21. Dezember 1898 finden die Curies zusammen mit dem Chemiker Gustave Bémont ein weiteres radioaktives Element, das sie in einer Barium-Fraktion angereichert hatten. Sie nennen es Radium, "das Strahlende". Der Physiker Eugène-Anatole Demarçay konnte das neue Element spektroskopisch bestätigen. Wie Polonium ist es Teil der Uran-Blei Zerfallsreihe und deshalb in Uranmineralien vorhanden. Ein wichtiger Unterschied zum Polonium ist die scheinbar gleich bleibende Aktivität. Die des Po klingt in 140 Tagen auf die Hälfte ab, eine Halbwertszeit von 1600 Jahren wie beim Ra war mit den damaligen Mitteln nicht messbar.

In den Jahren 1899-1902 stand die Reindarstellung des Radiums an, was sich als erheblich schwieriger als beim Polonium erwies und mit Hilfe der fraktionierten Kristallisation gelang. Aus den Verarbeitungsrückständen der Pechblende löste sie hierzu das Bariumchlorid in heißem destillierten Wasser und kochte die Lösung so lange ein, bis sich erste Kristalle zeigten. Beim Abkühlen kristallisierte dann ein Teil des Bariumchlorids aus, es bildeten sich am Boden der Schale schöne, festhaftende Kristalle (Fraktion A; Kopffraktion), von denen die überstehende Mutterlauge nach dem Erkalten leicht abgegossen werden konnte. Die Mutterlauge wurde dann in einer zweiten (kleineren) Schale wieder bis zur Sättigung eingedampft. Nach dem Abkühlen und „Dekantieren“ (Abgießen der Mutterlauge) erhielt sie die Kristallfraktion B (Schwanzfraktion). Beim Vergleich der Aktivität beider Kristallfraktionen stellte M. Curie fest, dass die Fraktion A ungefähr fünfmal stärker radioaktiv war als Fraktion B. Der Grund hierfür ist die geringere Wasserlöslichkeit von Radiumchlorid gegenüber Bariumchlorid, es wurde deshalb (obwohl es in nur unwägbar kleinsten Mengen in der Lösung vorhanden war) in der ersten Kristallfraktion des Bariumchlorids durch Mitfällung „angereichert“.

Schon die heute primitiv erscheinende Messung der Aktivität mit einem Elektroskop reichte aus, um die Mengenunterschiede deutlich zu machen.

M. Curie musste diesen Vorgang (Lösen, Eindampfen, Auskristallisieren, Dekantieren) unzählige Male und an immer wieder neuen Mengen von radiumhaltigem Bariumchlorid wiederholen, um schließlich einige Milligramm bariumfreies Radium zu erhalten. Im Zusammenhang mit der Anreicherung sind noch folgende Hinweise von M. Curie interessant:

Verwendet man zur Lösung des Barium-Radium-Chlorids anstatt Wasser verdünnte oder gar starke Salzsäure, so wird die Löslichkeit beider Chloride verringert und der Trenneffekt zwischen beiden Komponenten außerdem beträchtlich vergrößert; die Anreicherung des Radiums in der Kopffraktion ist also erheblich größer als bei einer wässrigen Lösung. Noch größer ist die Anreicherung des Radiums in der Kopffraktion, wenn die Isolierung des radiumhaltigen Bariums aus den Pechblenderückständen nicht mit Barium- und Radiumchlorid, sondern in Form ihrer Bromide (also mit Bariumbromid + Radiumbromid) erfolgt.

Zusammen mit André Louis Debierne isolierte sie 1910 reines Radium durch Elektrolyse einer Radiumchloridlösung. In Deutschland leistete der Braunschweiger Chemiker Friedrich Giesel Pionierarbeit bei der Darstellung von Radiumsalzen und allgemein in der Radioaktivitätsforschung, beispielsweise gelang ihm 1902 unabhängig von Debierne die Entdeckung des Actiniums.

Position im Periodensystem

Position im Periodensystem

Nebenwirkungen

Der deutsche Mediziner Otto Walkhoff fand an seinem Körper empfindliche Verbrennungen an der Stelle, wo er ein Röhrchen mit Radium in der Tasche getragen hatte. Auch Becquerel fand eine solche Hautrötung durch ein Radium-Präparat in seiner Westentasche und teilte dies Pierre Curie mit.

Pierre Curie machte einen Selbstversuch: mit einem Pflaster klebte er sich ein Radiumpräparat für zehn Stunden an den Unterarm. Es entstand eine üble Entzündung, die zwei Monate zum Abheilen brauchte. Eine graue Narbe blieb zurück. Sein Bericht darüber hätte auch von einem Arzt verfasst sein können: Die Haut hat sich auf einer Oberfläche von sechs Quadratzentimetern gerötet, das Aussehen ist dem einer Verbrennung ähnlich, doch ist die Haut nicht oder kaum schmerzhaft. Nach einigen Tagen begann die Rötung stärker zu werden, ohne sich auszubreiten; am zwanzigsten Tag bildeten sich zuerst Krusten, dann eine Wunde, die man mit Verbänden behandelte; am zweiundvierzigsten Tag hat die Haut begonnen, von den Rändern ausgehend, gegen die Mitte zu verheilen, und zweiundfünfzig Tage nach der Bestrahlung bleibt noch eine Fläche von einem Quadratzentimeter als Wunde zurück, die einen ins Graue spielenden Ton annimmt, der darauf schließen läßt, daß eine tiefere Verwundung vorliegt.

Zusammen mit Becquerel veröffentlichte Pierre Curie diese Ergebnisse 1901.

Marie und Pierre Curie bemerkten, dass ihre Fingerspitzen rau und schmerzhaft entzündet waren. Ihnen war klar, dass diese Male von der Nähe zu den Präparaten herrührten, die sie ohne jegliche Schutzmaßnahmen bearbeiteten. Sie empfanden es aber nicht als gefährlich, sondern als Bestätigung und Beweis für die zunehmende Aktivität in den immer konzentrierter werdenden Salzen.

Antoine Henri Becquerel fand heraus, dass die schädlichen Wirkungen des Radiums durch eine Bleikapsel vermieden werden konnten.

Anwendung in der Medizin

Nachdem zunächst Röntgenstrahlung in der Strahlentherapie intensiv eingesetzt wurde, begann Pierre Curie nach seiner Entdeckung der physiologischen Wirkung der Strahlung des Radiums mit Becquerel 1901 den Einsatz von Radium Hautärzten zu empfehlen. Erfolge bei Tumoren (Haut, Gebärmutterhals) gab es aber erst ab ungefähr 1905. Der Einsatz in der Medizin wurde bald nach Pierre Curie „Curie-Therapie“ genannt.

Durch den sprunghaft ansteigenden Bedarf in der Medizin stieg der Weltmarktpreis für fabrikmäßig gewonnenes Radium 1907 auf 250 bis 300 Reichsmark pro mg.

Systematisch wurde die Strahlentherapie erst nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt, vor allem am Institut für Radiumforschung der Curie-Stiftung unter Claude Regaud.

Ein quantitatives Problem

Üblich war in der Chemie, ein neu entdecktes Element erst dann als gesichert anzunehmen, wenn es in reiner Form dargestellt werden und sein Atomgewicht angegeben werden konnte (eine andere Möglichkeit war die Identifizierung der Spektrallinien). Dazu mussten wägbare Mengen vorliegen. Diese konnten aus den wenigen Kilogramm Pechblende nicht gewonnen werden.

Die Académie des sciences wandte sich an die österreichische Akademie der Wissenschaften mit der Bitte um Hilfe durch Überlassen der als wertlos geltenden Abraumhalden von Sankt Joachimsthal, aus denen der Urananteil schon entfernt war (Uran wurde damals in der Glasindustrie verwendet und war für die Curies zu teuer). Nach Vermittlung durch den berühmten Geologen Eduard Suess erfüllten diese den Wunsch, lediglich die Transportkosten mussten von den Curies übernommen werden. In einer ersten Überlieferung erhielten sie rund 1 Tonne[5], dem allerdings später weitere Lieferungen folgten. Im Nachhinein betrachtet betrug der Wert durch das extrem teure Radium (ein mg etwa 1 500 €)[6] rund 150.000 Euro[7]. Schon unter normalen Umständen enthielt die Joachimsthaler Pechblende nur 200 mg Radium pro Tonne[8], in den Rückständen war noch viel weniger.

Marie Curie stand vor der Aufgabe, von dem aus den Rückständen bereits isolierten radiumhaltigen Bariumchlorid (etwa 8 kg BaCl2 pro Tonne Verarbeitungsrückstände) das Radium in wägbaren Mengen vom Barium abzutrennen, um es spektralanalytisch untersuchen und sein Atomgewicht bestimmen zu können. Die einzelnen Schritte sind im Kapitel Entdeckung des Radiums beschrieben. Da Marie körperlich kräftiger als ihr Mann Pierre war, übernahm sie den größeren Teil der Arbeit mit den schweren Gefäßen der immer umfangreicher werdenden Mengen an Lösungen.

Ein weiteres Problem war das beim Zerfall des Radiums entstehende radioaktive Gas Radon, das leicht entwich, das Laboratorium „verseuchte“ und die Messungen auch durch seine Zerfallsprodukte (Polonium) störte. Hinzu kam, das es gesundheitsschädlich war - das Zerfallsprodukt Polonium lagerte sich als Alphastrahler in der Lunge ab.

Durch extreme Anstrengungen, ja als Sisyphusarbeit zu bezeichnende Mühe, unter widrigen äußeren Umständen gelang es den Curies, eine wägbare Menge von Radium herzustellen (etwa 100 mg)[9], deren Aktivität mehr als eine Million Mal höher war als die des ursprünglichen Uranoxid-Standards, viel mehr als die Curies anfangs angenommen hatten. 1902 konnte das Atomgewicht von den Curies nahezu genau mit 225 bestimmt werden.

Weiterführende Forschungen

1899 identifizierte Ernest Rutherford, damals Doktorand in Cambridge, ebenso wie gleichzeitig die Curies und Becquerel in Paris zwei Bestandteile der Strahlung, die Alpha (zweifach positiv geladene Heliumkerne)- und die Betastrahlung (Elektronen), wobei die Alphastrahlung sehr viel leichter abzuschirmen war. Die Betastrahlen ließen sich in einem Magnetfeld ablenken, und die Curies fanden bei solchen Experimenten dessen negative Ladung. Die Ablenkung der (viel schwereren) Alphastrahlen gelang Rutherford erst Ende 1902 mit starken Magnetfeldern. Er fand, dass sie positiv geladen sind. Dass es sich bei den Alphateilchen um zweifach positiv geladene Heliumkerne handelt, fanden Rutherford und seine beiden Mitarbeiter Hans Geiger (nach ihm wurde der Geigerzähler benannt) und Thomas Royds dann erst 1908 heraus. Vermutet wurde dies aber schon vorher, da sich Helium in Radiumpräparaten fand (Frederick Soddy, William Ramsay).

Siehe auch

Quellen

- Karl-Erik Zimen: Strahlende Materie. Radioaktivität - ein Stück Zeitgeschichte. Bechtle, Esslingen-München 1987, ISBN 3-7628-0464-8.

- Ulla Fölsing: Marie Curie - Wegbereiterin einer neuen Naturwissenschaft, Piper 1997. ISBN 3-492-10724-9.

- Emilio Segrè: Die großen Physiker und ihre Entdeckungen, Piper, Bd.2, ISBN 3-492-11175-0.

- Pierre Ravanyi, Monique Bordry Die Entdeckung der Radioaktivität, Spektrum Dossier Radioaktivität

- Maurice Tubiana: Strahlung in der Medizin, in Spektrum Dossier Radioaktivität

Einzelnachweise

- ↑ auf der Sitzung der Pariser Akademie der Wissenschaften am 20. Januar 1896 stellte Henri Poincaré die Ergebnisse Röntgens vor. Becquerel war anwesend und fragte nach der Herkunft der Strahlung, worauf man ihm sagte, sie kämen anscheinend vom am stärksten fluoreszierenden Teil der Entladungsröhre

- ↑ Geschichte der Radioaktivität, abgefragt am 1. März 2009

- ↑ Dieses Verfahren der Messung kleinster Ströme wurde durch Jacques Curie, den Bruder von Pierre, entwickelt

- ↑ also 0,03 mg pro Tonne, nach Holleman, Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 101. Auflage, S.635, nach dem Mineralienatlas 0,05 mg pro Tonne

- ↑ Eve Curie Madame Curie, Kapitel 13, Marie Curie Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen, Vieweg 1904, S.24. Sie erhielt zunächst 1 Tonne und später mehrere weitere Tonnen.

- ↑ Bei einem Preis von 300 Reichsmark pro mg von 1907 wie oben angegeben und einem Wert von rund 5 Euro pro Reichsmark (siehe Deutsche Währungsgeschichte) ergeben sich 1500 Euro pro mg

- ↑ bei den am Ende aus dem Erz durch die Curies gewonnenen rund 100 mg ergibt sich bei 1500 Euro pro mg ein Preis von 150.000 Euro

- ↑ Bodenstedt Experimente der Kernphysik und ihre Deutung, Bd.1, S.27

- ↑ Erwin Bodenstedt Experimente der Kernphysik und ihre Deutung, Bd.1, BI Verlag 1979, S.27. Marie Curie Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen, Vieweg 1904, S.35. Die nahezu reine Probe Radiumchlorids, die 1902 zur Bestimmung der Atommasse diente, wog etwa 90 mg

Wikimedia Foundation.