- Friedrich Olbricht

-

Friedrich Olbricht (* 4. Oktober 1888 in Leisnig, Sachsen; † 21. Juli 1944 in Berlin) war ein deutscher Offizier (zuletzt General der Infanterie) und am Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Nach dem Abitur am Städtischen Gymnasium Bautzen (heutiges Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen) 1907 trat Olbricht als Fahnenjunker in das Infanterie-Regiment „König Georg“ Nr. 106 in Leipzig ein. Er nahm dann von 1914 bis 1918 am Ersten Weltkrieg teil und wurde 1919 als Hauptmann in die nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages verkleinerte Reichswehr übernommen. 1926 wurde er als Leiter der Abteilung Fremde Heere in das Reichswehrministerium berufen. 1933 wurde er Stabschef der Dresdner Division. 1935 erfolgte die Ernennung zum Stabschef des IV. Armeekorps (Dresden). 1938 übernahm er dann die Führung der 24. Infanterie-Division.

Er nahm 1939 bei Beginn des Zweiten Weltkriegs am Polenfeldzug als Kommandeur der 24. Infanterie-Division teil und wurde anschließend mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Am 15. Februar 1940 erfolgte seine Beförderung zum General der Infanterie. Ihm wird die Leitung des Allgemeinen Heeresamtes im Oberkommando des Heeres übertragen. 1943 wurde er zusätzlich Leiter des Wehrersatzamtes beim Oberkommando der Wehrmacht.

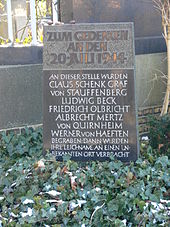

Er beteiligte sich in Verbindung mit den Widerstandskreisen um Generaloberst Ludwig Beck, Carl Goerdeler und Generalmajor Henning von Tresckow an den Planungen zum Attentat auf Adolf Hitler. 1943 forderte er Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, den späteren Attentäter des 20. Juli 1944, für sein Amt an. Am Tage des Umsturzversuches löste er mit Oberst Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim den für den Fall innerer Unruhen vorbereiteten „Walküre“-Plan zur Mobilmachung des Ersatzheeres aus. Nach dem Scheitern wurde er in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 auf Veranlassung von Generaloberst Friedrich Fromm im Hof des Bendlerblocks in Berlin gemeinsam mit von Quirnheim, von Stauffenberg und von Haeften standrechtlich erschossen.

Olbrichts Leiche wurde, zusammen mit weiteren Opfern des 20. Juli, auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg begraben. Wenig später wurden die Toten von der SS exhumiert, im Krematorium Wedding verbrannt und die Asche auf Rieselfeldern verstreut.

Seit Oktober 2008 erinnert ein sogenannter "Stolperstein" des Kölner Künstlers Gunter Demnig, platziert an seinem letzten Wohnsitz in der Wielandstrasse 6 im Chemnitzer Stadtteil Kassberg, an den General.

Der Kunstmäzen Thomas Olbricht (* 1948) ist sein Großneffe.

Ehrungen

- Eisernes Kreuz (1914) II. und I. Klasse [1]

- Ritterkreuz des Militär-St. Heinrichs-Ordens [1]

- Ritterkreuz II. Klasse des Sächsischen Verdienstordens mit Schwertern [1]

- Ritterkreuz I. Klasse des Albrechts-Ordens mit Schwertern [1]

- Spange zum Eisernen Kreuz II. und I. Klasse

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes am 27. Oktober 1939 [2]

- Deutsches Kreuz in Silber am 1. August 1943 [2]

- In unmittelbarer Nähe der Hinrichtungsstätte Plötzensee in Berlin-Charlottenburg-Nord wurde 1971 der Friedrich-Olbricht-Damm nach ihm benannt.[3]

- In Leipzig existiert die General-Olbricht-Kaserne und seit 1947 die Olbrichtstraße.

- In der Dresdner Albertstadt, wo sich ihm zu Gedenken auch eine Gedenkstätte auf dem Nordfriedhof befindet , gibt es außerdem einen Olbrichtplatz.

- In Freiberg wurde eine Straße bereits als Friedrich-Olbricht-Straße in den Nachkriegsjahren nach ihm benannt.

- In Bautzen wurde 1996 ebenfalls eine Straße nach ihm benannt.

Literatur

- Friedrich Georgi: Soldat im Widerstand. General der Infanterie Friedrich Olbricht; 2. Aufl., Berlin u. Hamburg 1989 (ISBN 3-489-50134-9)

- Helena P. Page: General Friedrich Olbricht. Ein Mann des 20. Juli; 2. Aufl., Bonn u. Berlin 1994 (ISBN 3-416-02514-8)

Siehe auch

Weblinks

- Literatur von und über Friedrich Olbricht im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Susanne Eckelmann: Tabellarischer Lebenslauf von Friedrich Olbricht im LeMO (DHM und HdG)

- Kurzbiografie bei der Evangelischen Kirchengemeinde Charlottenburg-Nord

- Bericht von Olbrichts Schwiegersohn Friedrich Georgi (über ein Gespräch am 20. Juli, in dem Olbricht kurz vor der Verhaftung seine Beweggründe erläutert) beim Deutschen Historischen Museum

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Rangliste des Deutschen Reichsheeres, Mittler & Sohn Verlag, Berlin, S.122

- ↑ a b Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger 1939-1945, Scherzers Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 978-3-938845-17-2, S.161

- ↑ Friedrich-Olbricht-Damm. In: Straßennamenlexikon des Luisenstädtischen Bildungsvereins (beim Kaupert)

Kategorien:- Person im Ersten Weltkrieg (Deutsches Reich)

- Militärperson (Heer des Deutschen Kaiserreiches)

- Militärperson (Reichswehr)

- Militärperson (Heer der Wehrmacht)

- Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes

- Träger des Deutschen Kreuzes in Silber

- Träger des Albrechts-Ordens (Ritter 1. Klasse)

- Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944

- NS-Opfer

- Deutscher

- Geboren 1888

- Gestorben 1944

- Mann

Wikimedia Foundation.