- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes

-

Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ist eine Stufe des Eisernen Kreuzes, das am 1. September 1939, anlässlich des Polenfeldzuges, von Adolf Hitler neu gestiftet wurde. Das Ritterkreuz wurde über 7000 Mal verliehen, darüber hinaus wurden im Laufe des Krieges zusätzliche Stufen eingeführt. Während der Zeit des Nationalsozialismus galten die Inhaber des Ritterkreuzes, so genannte „Ritterkreuzträger“, als große Helden und genossen ein durch die NS-Propaganda erzeugtes Höchstmaß an Ansehen und Popularität, nicht selten besaßen sie eigene Autogrammkarten. Sie besuchten Schulen und hielten Vorträge auf Veranstaltungen der Hitler-Jugend, ihre öffentlichen Auftritte waren stets von großen Ehrungen begleitet. Neben Fliegerassen und U-Boot-Fahrern diente die Propaganda Heranwachsenden vor allem „Ritterkreuzträger“ als heroische Vorbilder an.

Das Bild der „Ritterkreuzträger“ wurde bis in die 1990er-Jahre hinein durch die einschlägigen Publikationen aus dem Umfeld der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger (OdR) bestimmt, die über gute Kontakte zu Bundeswehr und Politik verfügte.[1][2]Allgemein

Detailaufnahme des Eichenlaubs.

Detailaufnahme des Eichenlaubs.

Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ist der wohl populärste nationalsozialistische Kriegsorden. Seine Inhaber, die so genannten „Ritterkreuzträger“, genossen innerhalb und außerhalb der Wehrmacht hohes Ansehen, was in erster Linie auf die NS-Propaganda zurückzuführen ist; besonders pubertierenden Jugendlichen wurden die Ritterkreuzträger als Vorbilder und Leitfiguren angeboten. Während des Krieges erschienen zahlreiche Ritterkreuzträger-Listen und Biographien, Ansichtskarten und weitere Devotionalien. Ritterkreuzträger wurden angehimmelt wie Stars, Autogrammkarten und Ritterkreuzträger-Postkarten waren begehrte Sammlerobjekte.[3][4][5][6][7][8][9][10]

Ziel dieses Heldenkultes war die geistige Mobilmachung der Nation, insbesondere der männlichen Jugend. Die Trivialschriftstellerin Ursula Colell beschrieb diese Erwartungen folgendermaßen: „Die Jugend des Dritten Reiches sieht in Euch [Anm.: Den Helden] ihr Vorbild und bemüht sich, Eurem Leben und Sterben gerecht zu werden, um später als ganze deutsche Männer das Vaterland zu verteidigen.“ Das Oberkommando der Wehrmacht schickte Ritterkreuzträger in Schulen[11] und auf HJ-Veranstaltungen, um dort über ihre Fronterlebnisse zu berichten, so hielt beispielsweise Wolfgang Lüth am 10. April 1941 in Herford einen Vortrag, der mit den Worten schloss: „Ran an den Feind – so lange bis England am Boden liegt, das ist auch für uns U-Boot-Fahrer die Losung“. Zum einen pflegten sie damit eine kriegswillige Stimmung an der „Heimatfront“, zum anderen sollten sie Vorbild für die in den letzten Tagen des verlorenen Krieges rekrutierten Jugendlichen sein. Der Historiker Reinhart Koselleck attestierte seiner Generation, dass sie „sicherlich einen gewissen Ehrgeiz hatte, sich als Held vielleicht bewähren zu können“. Noch im letzten Kriegsjahr fuhren Schüler „an die Front mit der Vorstellung, ich werde jetzt den Heldentod sterben“; selbst in den letzten Kriegstagen vertraute man noch auf die Aura der „Helden“.[12]

Das Heldenimage der Ritterkreuzträger barg jedoch auch Nachteile. So wiesen Ritterkreuzträger niederer Dienstgrade eine überdurchschnittliche Sterblichkeitsrate auf, sahen sie sich doch durch die an sie geknüpfte Erwartungshaltung zu besonderer Tapferkeit und Draufgängertum verpflichtet. Der Stalingradveteran Günter Koschorrek schilderte das Schicksal seines Kameraden Gustav, der aufgrund seines Ritterkreuzes zum Unteroffizier befördert und fortan zu jedem Himmelfahrtskommando abkommandiert wurde, bis er wenige Monate später fiel:[13]

- „Einfache Landser haben es mit dieser Auszeichnung besonders schwer. Jeder sieht in ihnen nicht den zufälligen Helden, sondern den schneidigen Draufgänger, der in jeder Kampfsituation ohne Angst ist und mutig voranstürmt. Armer Gustav! Wenn sie dich als Vorbild eines heldenhaften Landsers herumgereicht haben, wirst du knallhart wieder an die Front geschickt. Aber deine Chancen zu überleben werden diesmal weit geringer sein als vorher. Denn alle deine Vorgesetzten werden Dich als besonders kühnen Helden überall dort einsetzen, wo es besonders brenzlig ist und wo sie sich von einem Helden den größten Nutzen versprechen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum nur wenige einfache Landser ihr Ritterkreuz überlebten.“

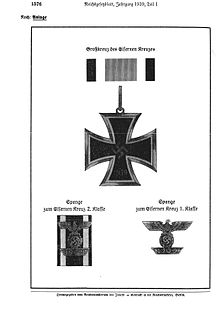

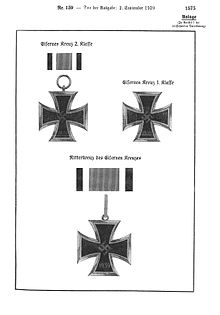

Aussehen und Trageweise

Die Ausgestaltung des Ritterkreuzes orientierte sich, ebenso wie die vorangegangen Eisernen Kreuze anderer Stiftungsjahre (vgl. Eisernes Kreuz) am Balkenkreuz – ein schwarzes Tatzenkreuz mit typischen, sich verbreiternden Balkenenden auf einem weißen Mantel, wie ihn die Deutschritter schon seit dem 14. Jahrhundert trugen. Der ursprüngliche Entwurf stammte von Karl Friedrich Schinkel. Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes entspricht im Aussehen dem Eisernen Kreuz I. Klasse (1939). Die Breite lag etwa bei 48–49 mm und die Höhe mit der kleinen Öse bei 54–55 mm.[14] Es hatte ein Gewicht (ohne Sprungring) von etwa 27,8–34,5 Gramm,[15] wobei Gewichte und Maße aufgrund der Vielzahl von Herstellern variierten. Auf seiner Vorderseite war mittig ein auf der Spitze stehendes Hakenkreuz erhaben auf schwarzem Hintergrund geprägt. An dem unteren Balken befindet sich das Stiftungsdatum 1939. Die Rückseite des Kreuzes ist schwarz gehalten und leer. Lediglich auf dem unteren Balken ist die Jahreszahl 1813 erhaben eingeprägt, die das erste Stiftungsjahr des Eisernen Kreuzes im Jahr 1813 symbolisiert. Umgeben ist der schwarze (meist magnetische) Eisenkern von einem gezinkten silbernen Rahmen. Auf einen goldenen Rand wurde verzichtet, da Hitler Bedenken gegen ein goldgefaßtes Kreuz hatte, das ein Verlassen der preußischen Tradition bedeutet hätte. Zwar waren aus den vorangegangen Jahren Großkreuze mit goldenem Rand bekannt (Hersteller Juncker Berlin), sie wurden aber wieder durch silberne ersetzt. Das Ritterkreuz wird wegen der Ähnlichkeit häufig mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse verwechselt. Man kann neben der Größe aber beide Orden einfach unterscheiden. Beim Ritterkreuz wurde oben an der kleinen runden Öse ein ovaler Sprungring befestigt, während beim EK II an der kleinen anders angeordneten Öse ein großer runder Ring angebracht ist.[16]

Getragen wurde das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes als Halsbandorden an einem schwarz-weiß-roten Bande und, falls bereits verliehen, über dem Pour le Mérite und über den sonstigen verliehenen Halsbandorden.[17]

Stufeneinteilung des Ritterkreuzes

Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes war bis zum Juni 1940 die zweithöchste militärische Auszeichnung des „Dritten Reiches“. Darüber stand nur das Großkreuz des Eisernen Kreuzes, das jedoch während des Zweiten Weltkrieges nur einmal an Hermann Göring am 19. Juli 1940 verliehen und ihm noch kurz vor Kriegsende im April 1945 wieder aberkannt wurde.[18] Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes rangierte so zwischen dem Eisernen Kreuz I. Klasse und dem Großkreuz. Die Stufeneinteilung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes waren von links nach rechts aufsteigend:

Die Stufen des Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (ab 1. September 1939) Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (ab 3. Juni 1940) Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (ab 28. September 1941) Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (ab 28. September 1941) Goldenes Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (ab 29. Dezember 1944) Verleihungsurkunden

Allen Verleihungsurkunden bzw. Verleihungsbüchern ist gemein, dass im Innenteil der Name und der zum Zeitpunkt aktuelle Dienstgrad des Beliehenen genannt wurden. Die Verleihungsurkunden bzw. Verleihungsbücher zeichneten sich wie folgt aus:

- Ritterkreuz: roter Einband mit goldgeprägtem Reichsadler auf der Außenseite

- Ritterkreuz mit Eichenlaub: weißer Einband mit goldgeprägtem Reichsadler auf der Außenseite

- Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern: weißer Einband mit umlaufender breiter goldener Verzierungsleiste und einem goldgeprägten Reichsadler auf der Außenseite

- Ritterkreuz mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten: dunkelblauer bzw. schwarzer Einband mit umlaufender breiter goldener Verzierungsleiste und einem goldgeprägten Reichsadler auf der Außenseite

- Ritterkreuz mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten: wie vorige Stufe, jedoch mit goldenem statt silbernem (bzw. eisenfarbigem) Eichenlaub.

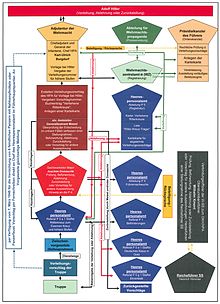

Verleihungsbefugnis

1. September 1939 bis 20. April 1945

Sachbearbeiter/Berlin (vorentscheidend) → Chef Heerespersonalamt/Berlin (vorentscheidend) → OKW-Adjutantur/Berlin (vorlegend) → Hitler (entscheidend) Danach kam bis 24. April 1945 die kriegsbedingte Verlegung sowie Abspaltung Außenstelle Heerespersonalamt nach Marktschellenberg.

25. April 1945 bis 30. April 1945 (Hitlers Tod)

Sachbearbeiter/Marktschellenberg (vorentscheidend) → stv. Chef Heerespersonalamt/Marktschellenberg (vorentscheidend) → Chef HPA/Berlin (vorentscheidend) → OKW-Adjutantur/Berlin (vorlegend) → Hitler (entscheidend)

30. April 1945

Mit dem Tod von Hitler am 30. April 1945 werden die Verleihungsbefugnisse zur Verleihung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes verwirrend. General Maisel, stellvertretender Heerespersonalamtschef, war mit Wirkung vom 28. April 1945 von der Präsidialkanzlei autorisiert worden, Ritterkreuze verleihen zu dürfen. Dies tat Maisel auch, indem er am 30. April 1945 rechtswirksam 33 Ritterkreuze verlieh, 29 Vorschläge lehnte er ab, 4 wurden zurückgestellt.[19] Danach enden die Verleihungen. Hintergrund dafür war, dass Maisel nach dem Bekanntwerden von Hitlers Tod am 1. Mai 1945 der Möglichkeit einer späteren Unterzeichnung beraubt worden war. Zudem ging die Verleihungsbedingungen für das Ritterkreuz mit dem 1. Mai 1945 auf das neue Staatsoberhaupt Karl Dönitz über.

3. Mai 1945

Mit einem Fernschreiben vom 3. Mai 1945 wurde eine erweiterte „Übertragungsbefugnis zur Verleihung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes“ an die zuständigen Oberbefehlshaber der noch kämpfenden Einheiten übersandt. Demnach waren zu diesem Zeitpunkt folgende Entscheiderketten möglich:[20]

- Nordraum

- (Sachbearbeiter) → Chef Heerespersonalamt/Flensburg → Chef OKW/Flensburg → Dönitz/Flensburg

- Oberbefehlshaber Nord: Ernst Busch

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe Kurland: Carl Hilpert

- Oberbefehlshaber Ostpreußen: Dietrich von Saucken

- Oberbefehlshaber Norwegen: Franz Böhme

- Oberbefehlshaber Dänemark: Georg Lindemann

- (Oberbefehlshaber Heeresgruppe Weichsel): Kurt von Tippelskirch (bereits am 3. Mai 1945 zerschlagen und aus Verteilerliste gestrichen)

- Südraum

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe G: Albert Kesselring

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe E: Alexander Löhr

- Oberbefehlshaber Ostmark: Lothar Rendulic

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe Mitte: Ferdinand Schörner

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe C: Heinrich von Vietinghoff (bereits am 2. Mai 1945 zerschlagen und aus Verteilerliste gestrichen)

7. Mai 1945

- Nordraum

- (Sachbearbeiter) → Chef Heerespersonalamt/Flensburg → Chef OKW/Flensburg → Dönitz/Flensburg

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe Kurland: Carl Hilpert

- Oberbefehlshaber Ostpreußen: Dietrich von Saucken

- Südraum

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe G: Albert Kesselring (theoretisch, da diese Heeresgruppe bereits am 5. Mai kapitulierte)

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe E: Alexander Löhr

- Oberbefehlshaber Heeresgruppe Mitte: Ferdinand Schörner

- Oberbefehlshaber Ostmark: Lothar Rendulic

9. bis 11. Mai 1945

Folgt man der Auffassung, dass mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 sämtliche hoheitlichen Funktionen innerhalb der Wehrmacht beendet waren, dann sind sämtliche Verleihungen danach und Beförderungen – also Verwaltungsakte – rechtsunwirksam. Unabhängig davon hatten nach allgemeiner Rechtsauffassung alle Angehörigen der deutschen Streitkräfte ab dem Inkrafttreten der Kapitulation am 8. Mai 1945 um 23:01 Uhr den Status von Kriegsgefangenen inne.[21] [22] Zwar blieben die Vorgesetzten- und Untergebenenverhältnisse bestehen, allerdings ruhte die Befehlsgewalt, soweit sie tatsächlich nicht ausgeübt werden konnte. Mit einem Erlass vom 22. März 1944 hatte das Oberkommando des Heeres über Auszeichnungen und Beförderungen entschieden, die in Kriegsgefangenschaft verliehen bzw. ausgesprochen wurden. Demnach waren solche Auszeichnungen und Beförderungen rechtsunwirksam und nichtig.[23][22] Auch das Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1956 behandelt im Abschnitt „Besondere Vorschriften für früher verliehene Orden und Ehrenzeichen“ ausschließlich solche Auszeichnungen, die bis einschließlich 8. Mai 1945 verliehen wurden.[24]

ab 12. Mai 1945

Am 12. Mai 1945 (diesen Tag eingeschlossen) ordnete der damalige Oberbefehlshaber Karl Dönitz eine sofortige Sperre jeglicher Beförderungen und Auszeichnungen an, wobei er Rückdatierungen ausdrücklich für unzulässig erklärte.[23]

Verleihungsbestimmungen

Der zu Beleihende musste vor der Verleihung des RK beide Klassen des Eisernen Kreuzes besitzen. Ein bereits verliehenes EK aus dem Ersten Weltkrieg wurde dabei nicht angerechnet. Gemäß der „nationalsozialistischen Grundhaltung der neuen Wehrmacht“ geschah die Verleihung aller Stufen ohne Rücksicht auf den Dienstgrad.[25] In einigen Fällen wurde das Ritterkreuz gleichzeitig mit dem EK II und I verliehen. Jeder Verleihung ging nicht nur die Tat, beziehungsweise die Taten, sondern auch ein Verleihungsvorschlag (VV) voraus. Vorgeschlagen werden durfte ab Kompanieebene, bei der Artillerie ab Batterie- und bei der Luftwaffe ab Staffelebene. Kommandeure durften sich jedoch nicht selbst vorschlagen, sondern mussten von Vorgesetzten vorgeschlagen werden. Soldaten, die bereits Inhaber eines Ritterkreuzes waren und aufgrund einer weiteren Tat erneut vorgeschlagen wurden, erhielten nicht etwa weitere Ritterkreuze, sondern stattdessen die jeweils höhere Stufe, also zum Beispiel nur das „Eichenlaub zum Ritterkreuz“, „Schwerter zum Eichenlaub“, usw. Ab der Stufe „mit Eichenlaub“ wurde die Verleihung nummeriert. So war beispielsweise Generalfeldmarschall Erwin Rommel der 6. Träger der Brillanten. Die Klassen „mit Brillanten“ und „mit goldenem Eichenlaub“ wurden dem Beliehenen in zweifacher Ausführung überreicht. Sogenannte A- und B-Stücke, wobei die A-Klasse mit „Echt-Brillanten“ besetzt war und die B-Version (das Tragestück) mit Similisteinen besetzt war. In der Verordnung über die Erneuerung des Eisernen Kreuzes vom 1. September 1939 (RGBl. 1939 I. S. 1573)[26] hieß es:

- Artikel 1

- Das Eiserne Kreuz wird in folgender Abstufung und Reihenfolge verliehen:

- Eisernes Kreuz 2. Klasse,

- Eisernes Kreuz 1. Klasse,

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes,

- Großkreuz des Eisernen Kreuzes.

- Artikel 2

- Das Eiserne Kreuz wird ausschließlich für besondere Tapferkeit vor dem Feind und für hervorragende Verdienste in der Truppenführung verliehen. Die Verleihung einer höheren Klasse setzt den Besitz der vorangehenden Klasse voraus.

- Artikel 3

- Die Verleihung des Großkreuzes behalte ich [Anm.: Adolf Hitler] mir vor für überragende Taten, die den Verlauf der Kampfhandlungen entscheidend beeinflussen.

Artikel 1 erfuhr mehrere Erweiterungen in Form einer Verordnung über die Änderung der Verordnung über die Erneuerung des Eisernen Kreuzes, in denen weitere Klassen des Ritterkreuzes eingeführt wurden.

- 3. Juni 1940 (RGBl. 1940 I. S. 849)[26]:

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub

- 28. September 1941 (RGBl. 1941 I. S. 613)[26]:

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten

- 29. Dezember 1944 (RGBl. 1945 I. S. 11)[26]:

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten. Diese Auszeichnung wird nur an 12 bewährte Einzelkämpfer verliehen

Verleihungspraxis

Insbesondere in den Anfangsjahren des Zweiten Weltkrieges, später aber nur noch bei den höheren Klassen, wurde die Auszeichnung persönlich durch Adolf Hitler verliehen. Gemeinsam mit der Ordensübergabe erhielt der jeweils Ausgezeichnete auch eine Verleihungsurkunde in Buchform. In den späteren Jahren des Krieges wurden die Verleihungsurkunden nicht mehr ausgegeben, sondern im Führerhauptquartier zurückgehalten. Sie sollten erst nach dem „Endsieg“ verteilt werden. Mit der Verleihung war auch das staatliche Vorhaben verknüpft, die Träger nach dem Krieg von sämtlichen Steuern zu entbinden. Da der Krieg länger dauerte als erwartet, wurde das Ritterkreuz schrittweise um drei Stufen erweitert. Zum Ende des Krieges wurde noch eine fünfte Stufe hinzugefügt, die jedoch nur einmal verliehen wurde.

Verleihungspraxis der Kriegsmarine

Bei der Verleihung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes, insbesondere bei den U-Boot-Kommandanten galt folgende Bestimmung:[27]

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes nach 100.000 BRT versenktem Schiffsraum

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub nach 200.000 BRT versenktem Schiffsraum

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern nach 300.000 BRT versenktem Schiffsraum

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten nach 400.000 BRT versenktem Schiffsraum

- Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten nach 500.000 BRT versenktem Schiffsraum (nicht erreicht)

Verleihungspraxis gegen Kriegsende

Wurde das Ritterkreuz noch zu Beginn des Krieges überwiegend für Führungsaufgaben verliehen, so änderten sich die Anforderungen während des Verlaufs, was einen Anstieg der Verleihungszahlen und vermehrte Verleihungen an untere Dienstgrade zur Folge hatte. Speziell gegen Ende des Krieges wurden vermehrt Ritterkreuze verliehen, um die Motivation und den Durchhaltewillen der Soldaten zu stärken. In Hitlers Vorstellung hatte der deutsche Soldat zu siegen oder zu sterben. Gefangenschaft war keine Option. Entsprechend verfügte er am 27. November 1944, „… dass an vermisste, kriegsgefangene und internierte Wehrmachtsangehörige Kriegsauszeichnungen nicht mehr verliehen werden dürfen. Dabei spielt die Tatsache keine Rolle, dass eine Gefangennahme bzw. Internierung ohne eigenes Verschulden vorlag. Verleihungen nach dem Tode hingegen kamen vor. Bis Anfang 1945 wurden von Hitler in der Regel keine Verleihungsvorschläge (VV) für das Ritterkreuz abgelehnt. Erst in den letzten fünf Kriegsmonaten änderte sich dessen Einstellung. Von Dezember 1944 bis Ende April 1945 wurden (für das Heer) insgesamt 30 Verleihungen abgelehnt, was einer Quote von 3 % entsprach.

Kurz vor dem Kriegsende befahl Hitler am 7. März 1945 dann mit Verfügung an den Oberbefehlshaber des Ersatzheeres, Stab IIa, Nr. 5773/45 (voller Wortlaut): Der Führer hat heute befohlen, dass jeder Soldat, der mit Panzerfaust oder mit behelfsmäßigen Nahkampfmitteln 6 feindliche Panzer vernichtet, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhält. Abschüsse mit Ofenrohr (Raketenpanzerbüchse 54) unterliegen einer besonderen Bewertung. Diese Bestimmung ist auf dem schnellsten Weg allen Soldaten bekanntzugeben. Sie hat keine rückwirkende Kraft. Die Ritterkreuzvorschläge sind mit kürzester Begründung unter Angabe des Vernichtungsmittels und unter Aufführung der erforderlichen Personalangaben auf dem Fernschreibewege von der eingebenden Stelle unmittelbar an den Chef des Heerespersonalamtes (HPA) im Führerhauptquartier zu richten. Den Vorgesetzten Dienststellen ist gleichzeitig Meldung zu erstatten.[28]

Mit Beginn des Aprils 1945 wurden die Verleihungsbedingungen des Ritterkreuzes zunehmend verwirrender. Viele Ritterkreuze wurden von Kommandeuren einzelner Bataillone eigenmächtig ausgesprochen, ohne dass diese Personen autorisiert gewesen wären bzw. der ordnungsgemäße Antrag an die Präsidialkanzlei der Ordenskanzlei gar nicht erst eingereicht wurde. Diese Verleihungen sind allesamt rechtsungültig. Ebenfalls unwirksam sind alle Verleihungen nach der Kapitulation am 8. Mai 1945, da sich ab diesem Zeitpunkt alle Angehörigen des deutschen Militärs de jure in Kriegsgefangenschaft befanden und der genannte „Führererlass“ vom 27. November 1944 Verleihungen von Kriegsauszeichnungen an vermisste, internierte und kriegsgefangene Soldaten untersagte. Ungeachtet der Verordnung finden sich trotzdem viele dieser vermeintlichen Verleihungen in einschlägiger Fachliteratur. Die Masse der heute bekannten Ritterkreuzverleihungen ist zweifelsfrei belegbar. [29]

Aberkannte Verleihungen

Auszeichnungen konnten nicht nur verliehen, sondern unter bestimmten Umständen auch wieder aberkannt werden.

20. Juli 1944

Im Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 wurde unter anderem auch mehreren Ritterkreuzträgern die Wehrwürdigkeit abgesprochen, was den Verlust aller Orden und Ehrenzeichen zur Folge hatte. Es entsprach Hitlers ausdrücklichem Wunsch, die beteiligten Offiziere nicht von der für Militärpersonen zuständigen Militärjustiz verurteilen zu lassen, sondern sie in einem Schauprozess vor Freislers Volksgerichtshof zu stellen. Da der Volksgerichtshof für Militärangehörige nicht zuständig war, schuf Hitler ein „neues militärisches Gremium“, den sogenannten „Ehrenhof“, dessen Aufgabe einzig darin bestand, zu prüfen, „wer an dem Anschlag irgendwie beteiligt ist und aus dem Heer ausgestoßen werden soll“ und „wer als verdächtig zunächst zu entlassen sein wird.“ Die vom „Ehrenhof“ vorgeschlagenen Offiziere wurden am 4. August 1944 vom Oberbefehlshaber des Heeres, Adolf Hitler, persönlich aus der Armee ausgestoßen oder entlassen und konnten so, da nun Zivilisten, dem Volksgerichtshof überstellt werden, wo sie zum Tode verurteilt wurden. Gleichzeitig wurde ihnen die Wehrwürdigkeit aberkannt, das schrieb das damalige Gesetz zwingend vor. Das war eine sogenannte „Ehrenstrafe“ nach § 30 des Militärstrafgesetzbuches und hatte den Verlust der Dienststelle und der damit verbundenen Auszeichnungen, den dauernden Verlust der Orden und Ehrenzeichen sowie die Unfähigkeit zum Wiedereintritt in die Wehrmacht zur Folge. Aus dem Heer ausgeschlossen und vom „Volksgerichtshof“ verurteilt wurden:

- Friedrich Fromm

- Otto Herfurth

- Roland von Hößlin

- Friedrich Gustav Jaeger

- Carl-Heinrich von Stülpnagel

- Karl Freiherr von Thüngen

- Erwin von Witzleben

- Fritz Lindemann

- Friedrich Olbricht

- Erich Hoepner

- Gustav Heisterman von Ziehlberg[30]

Sonstige aberkannte Verleihungen

- Hans Graf von Sponeck

- Walther von Seydlitz-Kurzbach (mit Urteil vom 18. Februar 1956 des Landgerichts Verden wieder aufgehoben)

- Edgar Feuchtinger

- Hermann Fegelein[31]

Verleihungszahlen

Abstufung Anzahl Träger Ritterkreuz 7313[32] Ritterkreuz mit Eichenlaub 863 Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern 148 Ritterkreuz mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten 27 Ritterkreuz mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten 1 Hans-Ulrich Rudel Das Ritterkreuz im Sprachgebrauch

Im damaligen Soldatenjargon wurde die Auszeichnung auch als Blechkrawatte oder Halseisen bezeichnet; Soldaten, die einen großen Ehrgeiz nach dem Ritterkreuz entwickelten, galten in der Truppe als halskrank bzw. hatten Halsschmerzen. Als „Ritterkreuzauftrag“ wird in der heutigen Soldatensprache oftmals ein Auftrag oder Befehl bezeichnet, der den Soldaten vor eine besondere Herausforderung stellt. Dies ist nicht immer ganz ernst gemeint. Als typische „Ritterkreuzaufträge“ gilt beispielsweise, als Offizieranwärter die Tochter des Kommandeurs zum Standortball auszuführen oder als Grundwehrdienstleistender mit dem inspizierenden General zu Mittag zu essen. Günter Grass verwendet das Ritterkreuz in seiner Novelle Katz und Maus als Beispiel, wie Menschen versuchen, durch Medaillen ihre eigenen Schwächen oder körperlichen Gebrechen (hier: ein überdimensionierter Adamsapfel) zu überspielen.

Sonstiges

Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern als Bandschnalle (oben) an der Bundeswehruniform von Smilo von Lüttwitz

Laut Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957 ist das Tragen des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes (mit all seinen Stufen) in der Bundesrepublik Deutschland nur ohne nationalsozialistische Embleme gestattet. Einzig bekannter Ritterkreuzhersteller der Bundesrepublik ist die Firma Steinhauer & Lück in Lüdenscheid. Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit all seinen Stufen sowie alle weiteren Orden und Ehrenzeichen der Zeit von 1933 bis 1945 durften in der Deutschen Demokratische Republik weder getragen noch hergestellt werden. Für Ritterkreuzträger, die in den Reihen der NVA dienten, galt diese Regelung ebenfalls.

Die Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger (OdR)

Unabhängige Forschung zu diesem Thema existiert erst seit wenigen Jahren. Zuvor schrieben die „Ritterkreuzträger“ ihre Geschichte in weiten Teilen selbst. Wer „Ritterkreuzträger“ ist oder war, legte die so genannte Ordenskommission der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger häufig anhand der Vereinspolitik oder persönlicher Präferenzen der jeweiligen Vorsitzenden fest. In den Publikationen aus ihrem Umfeld werden eine Reihe Verleihungen beschrieben, über die entweder keine Nachweise existieren, die rechtsunwirksam sind oder so unmöglich stattgefunden haben können.

Die OdR gilt als Elite-Organisation unter den Traditionsverbänden, ihre Mitglieder genossen hohes Ansehen bei konservativen Politikern und Angehörigen der Bundeswehr. In der Bundeswehr dienten 674 Ritterkreuzträger der Wehrmacht, von denen 117 in Generalsränge aufstiegen. Vertreter der Bundeswehr waren häufig auf Bundestreffen der OdR vertreten. Kennzeichnend für die OdR ist die unkritische Verherrlichung soldatischer Tugenden sowie die Leugnung bzw. Relativierung deutscher Kriegsschuld. Die OdR gibt die Zeitschrift „Das Ritterkreuz“ heraus.[33] Am 4. März 1999[34] untersagte der Bundesminister der Verteidigung, Rudolf Scharping, alle Kontakte zwischen Bundeswehr und der als revanchistisch eingestuften „Ordensgemeinschaft“, da die Gemeinschaft dem Rechtsradikalismus nahe stehe.[35] [36] Die Ordensgemeinschaft werde von Leuten geführt, „die sehr nahe am Rechtsradikalismus sind, zum Teil direkt drin“, so Scharping.[37] [38]

1952 gründete der ehemalige Jagdflieger und Eichenlaubträger Adolf Dickfeld die „Gemeinschaft der Ritterkreuzträger“ (GdR), in der sich viele der überlebenden Ritterkreuzträger organisierten. Die „Gemeinschaft“ wurde 1955 aufgelöst und am 24. November desselben Jahres unter Generaloberst a. D. Alfred Keller in Köln-Wahn neu gegründet, um sich „dem Ansehen und der Ehre deutschen Soldatentums, in dessen unwandelbaren Tugenden das Pflichtbewusstsein, die Opferbereitschaft und die Kameradschaft gewahrt sind“ zu widmen. 1958 übernahm Gerhard von Seemen die Geschäftsführung des Vereins, der sich 1960 in „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger e. V.“ (OdR) umbenannte.

Gerhard von Seemen war es auch, der 1955 mit seinem Buch „Die Ritterkreuzträger 1939–1945“ den Grundstein für alle heute bekannten Publikationen über Ritterkreuzträger legte. Zuvor hatte er über Aufrufe in Zeitungen, Befragung anderer Traditionsverbände, Auswertung von Tageszeitungen, etc. eine Liste der Ritterkreuzträger erstellt. Zugriff auf die Unterlagen der ehemaligen deutschen Wehrmacht war zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, weil diese sich noch im Gewahrsam der Siegermächte befanden. Nach der Rückgabe der erbeuteten Unterlagen an die Bundesrepublik wertete v. Seemen diese aus, überarbeitete sein Manuskript und veröffentlichte 1976 eine zweite Auflage.

Bereits seit Gründung der GdR gab es Probleme mit fehlenden Nachweisen, insbesondere für Verleihungen gegen Kriegsende. Zu Beginn der 1980er-Jahre machte sich der langjährige 2. Vorsitzende der OdR und Vorsitzender der vereinsinternen „Ordenskommision“, Walther-Peer Fellgiebel daran, das Werk des 1980 verstorbenen v. Seemen erneut zu überarbeiten und die darin enthaltenen Fehler zu korrigieren. 1986 erschien unter dem Titel Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945 eine überarbeitete Neuauflage, in der zwar über hundert Namen nicht mehr genannt wurden, dafür war aber eine größere Anzahl nicht oder nicht hinreichend belegter Verleihungen hinzugekommen. Der 1988 erschienene Ergänzungsband enthält weitere 1160 Korrekturen. Trotz seiner zahlreichen Fehler und unbelegten Verleihungen galt Die Ritterkreuzträger 1939–1945 lange Zeit als Standardwerk:

- Tonangebend in der Beantwortung der Frage „Wer ist Ritterkreuzträger und wer nicht?“ war stets die OdR. Das Standardwerk hierzu und das Vorgängerwerk wurden von OdR-Mitgliedern verfasst und gilt unter Sammlern und Interessierten als hochheilig. Wer darin genannt wird, ist Ritterkreuzträger.[39] Aus Sicht der aktuellen Forschung waren von Seemen und Fellgiebel als Vereinsmitglieder befangen und räumten Vereinsinteressen Vorrang vor der historischen Wahrheit ein. Über die Anerkennung als „Ritterkreuzträger“ konnten zudem auch persönliche Sympathie oder Antipathie entscheiden.

- Näherte man sich dem Vorsitzenden in geziemender Form, so war offenbar so manches möglich. Ein von v. Seemen wegen Mangels an Beweisen nicht anerkannter SS-Obersturmbannführer a. D. probierte es bei Fellgiebel erneut. Er schrieb im Sommer 1974: „… möchte ich mich beim Ritterkreuz allein Ihrer Entscheidung als dem Herrn Vorsitzenden der Ordenskommission und deren Mitgliedern einfach fügen. Daß ich im positiven Falle sofort meine Mitgliedschaft in der Ordensgemeinschaft beantragen würde, bedarf keiner Erörterung“. Kurze Zeit später hatte die OdR ein neues Mitglied.[39]

Seine Entscheidungen begründete Fellgiebel in einem Brief an den Sachbuchautor Manfred Dörr: … können wir als OdR genau wie jeder Karnickel-Verein sagen, den erkennen wir an und den nicht.[40] Auf Dörrs Vorwurf, das Buch sei kein offizielles Nachschlagewerk, sondern nur ein erweitertes Mitgliederverzeichnis der OdR, entgegnete Fellgiebel: „Ich – oder die OdR – haben nie behauptet, daß dieses Buch ein „amtliches oder offizielles“ Nachschlagewerk ist. Es ist natürlich ein Nachschlagewerk, aber wie gesagt ohne „amtlich u. offiziell““[39] Bekanntestes Beispiel für die Vereinspolitik des Vereins ist der Fall des Rechtsextremisten und ehemaligen OdR-Mitgliedes Otto Riehs. Nachdem er Adressen von OdR-Mitgliedern an die Stasi weitergegeben haben soll und sich daraufhin mit der „Ordensgemeinschaft“ überwarf, verschwand sein Name Anfang der 1990er-Jahre aus zahlreichen Verzeichnissen mit Ritterkreuzträgern.[41]

Der „Dönitz-Erlass“

Der so genannte „Dönitz-Erlass“ bezeichnet eine in der einschlägigen Literatur kolportierte mündliche Anweisung, die der ehemalige Großadmiral Karl Dönitz getätigt haben soll und der die Welt eine ganze Reihe vermeintlicher „Ritterkreuzträger“ verdankt. Ihr zufolge seien alle bei Kriegsende in den Personalämtern liegenden Verleihungsvorschläge pauschal genehmigt worden, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllten. Der einzige Hinweis darauf, dass eine solche Anordnung tatsächlich ergangen sein könnte, ist ein Schreiben des Ehrenmitglieds der OdR[42] Dönitz an die Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger vom 20. September 1970.

Erstmalig publiziert wurde dieser Brief 1976 in der zweiten Auflage von v. Seemens „Die Ritterkreuzträger 1939–1945“. Im Vorwort erwähnt v. Seemen die „Stellungsnahme des letzten Reichspräsidenten, Großadmiral Karl Dönitz“ und bezeichnet sie dort als „Dönitz-Erklärung“.

Die „Dönitz-Erklärung“[43] Kurz vor Inkrafttreten der Kapitulation, wahrscheinlich am 7. Mai 1945, habe ich mündlich die folgende Anordnung gegeben:

Alle bis zum Inkrafttreten der Kapitulation beim Oberkommando der Wehrmacht-Wehrmachtsführungsstab – eingegangenen Vorschläge zur Verleihung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes und seiner höheren Stufen sind von mir genehmigt unter der Voraussetzung, daß die Vorschläge ordnungsgemäß von den Vorschlagsberechtigten der Wehrmachtteile, Heer einschließlich Waffen-SS, Kriegsmarine und Luftwaffe bis zur Ebene der Armee- und Heeresgruppenführer aufwärts befürwortet waren.

Mit kameradschaftlichem Gruß

Dönitz

Weder ist klar, wem gegenüber Dönitz diese Äußerung getan haben will, noch wurde eine derartige Anordnung zum Beispiel über das Mitteilungsblatt des Heeres verkündet. Für eine solche „Anordnung“ existiert keinerlei Hinweis oder Beleg, außer dem genannten Brief von Dönitz selbst. Trotzdem wird diese häufig als „Dönitz-Erlass“ bezeichnete mündliche Anweisung in der einschlägigen Literatur immer wieder herangezogen, wenn eine Verleihung nicht nachzuweisen ist, der Brief findet sich als Kopie oder Abschrift in den Publikationen beispielsweise von Fellgiebel, v. Seemen und Krätschmer.[44]

Der irreführende und juristisch falsche Terminus „Erlass“ tauchte erstmals 1986 in Fellgiebels „Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945“ auf.[45][46]Selbst dann, wenn man annimmt, die „Anordnung“ sei tatsächlich ergangen, wirft sie eine Reihe Probleme auf, die Verleihungen über den „Dönitz-Erlass“ fraglich erscheinen lassen. Da wäre zunächst der Gültigkeitsbereich, den Dönitz als „Wehrmacht-Wehrmachtsausführungsstab“ angibt.

Aus den zusammengelegten Teilen des Wehrmachtführungsstabes und des Generalstabes des Heeres wurden die Führungsstäbe „A“ und „B“ gebildet. Der Führungsstab „A“ wurde am 22. April mit dem gesamten Stab OKW zusammengelegt und führte fortan als einziger Stab die Bezeichnung „Wehrmacht/Wehrmachtsausführungsstab“. Der größte Teil des Führungsstabes „B“ wurde am 3. Mai 1945 zwischen Berchtesgaden und Reichenhall von den US-Amerikanern überrollt; bis zum 7. Mai geriet auch der Rest in Gefangenschaft.

„Wehrmacht/Wehrmachtsausführungsstab“ bezeichnete also ausschließlich die Kommandobehörde in Flensburg, das heißt, dass sämtliche beim Heerespersonalamt (HPA) im Südraum eingegangenen Verleihungsvorschläge (VV) ohnehin nicht von dem zweifelhaften „Dönitz-Erlass“ betroffen wären. Dönitz' Anordnung, so sie denn tatsächlich erging, deckte allenfalls jene Vorschläge ab, die bereits alle Dienststellen und Personalämter passiert hatten, von allen befürwortet wurden und bis zum Inkrafttreten der Kapitulation am 8. Mai 1945 unterschriftsreif vorlagen. Insgesamt wären durch die Anordnung lediglich elf Ritterkreuze und zwei mal Eichenlaub verliehen worden.[47] Nur diese wären durch den vermeintlichen „Dönitz-Erlass“ genehmigt.

Gravierender als der eingeschränkte Gültigkeitsbereich ist der Umstand, dass eine derartige Anordnung nach Ansicht einer Reihe Experten rechtsunwirksam wäre. Manfred Dörr gab 1988 bei der Wehrmachtauskunftsstelle (WASt) ein Gutachten in Auftrag, das die Rechtswirksamkeit von Verleihungen nach dem 8. Mai 1945 zum Gegenstand hatte. Darin kommt die WASt zu dem Schluss, dass eine „Dönitz-Anordnung“ keine Rechtsgrundlage besitze, weil die Auszeichnung durch eine Verordnung gestiftet worden war. Eine nur mündlich gegebene Anordnung sei allenfalls ein Befehl und als solcher an damals geltendes Recht, also die Stiftungsverordnung gebunden:

- „Bei einer Anordnung in solcher Form, kann es sich nur um einen militärischen Befehl handeln. Ein militärischer Befehl unterliegt aber geltenden Rechtsnormen, er kann kein bestehendes Recht ändern.“ [..] „Die bestehende Verordnung hätte auch nach damaligem Recht nur durch eine gleichrangige (Verordnung) oder höherrangige (Gesetz) Rechtsnorm geändert werden dürfen“

Die Stiftungsverordnung sah jedoch keinen Pauschalentscheid, sondern eine Einzelfallprüfung vor. Nach Ansicht des Gutachters hätte Dönitz also entweder jeden Verleihungsvorschlag (VV) einzeln prüfen bzw. unterschreiben oder eine Änderungsverordnung erlassen müssen. Da dies nicht geschah, sind selbst die oben genannten dreizehn Verleihungen unwirksam.[48][49]

Fellgiebel, der damalige Geschäftsführer der OdR, protestierte gegen das Gutachten und schrieb am 22. Dezember 1989 einen Brief an die WASt, in dem er die Kompetenz des Gutachters in Frage stellte:

- „… Mit welchem Recht gibt Ihre Dienststelle ein derartiges Gutachten vorbehaltlos ab?“ […] „… Ist Herr Gericke wirklich authorisiert eine wirklich derart historisch bedeutende Beurteilung allein unterschrieben „Im Auftrag“ d.h. für Ihre Dienststelle außer Haus zu geben und damit einiges 'auf den Kopf zu stellen'?“[50]

Am 25. Januar 1990 beantwortete der damalige Leiter der WASt, Urs Veit, die Anfrage:

- „… möchte ich bemerken, daß Herr Gericke als Leiter des Marinereferats der Deutschen Dienststelle (WASt) kompetent und zuständig für die Erteilung solcher gutachterlicher Stellungnahmen ist.“[50]

Der „Dönitz-Erlass“ wurde von der OdR immer dann zur Anwendung gebracht, wenn eine Verleihung zwar nicht nachzuweisen war (in etlichen Fällen wurde sie sogar rechtskräftig abgelehnt!), die betreffende Person aber dennoch untergebracht werden sollte. Einem OdR-Mitglied beispielsweise, das 1985 vier Fälle zur Neuaufnahme vorschlug, obwohl deren Verleihungen amtlich nicht nachzuweisen waren, schrieb der Vorsitzende der „Ordenskommission“ der OdR, Walter-Peer Fellgiebel: „Zweifellos könnte man einige Herren 'unter den Dönitz-Erlaß fallend' unterbringen“.[51]

Fellgiebel wusste genau, was er tat; basierend auf dem „Dönitz-Erlass“ bestimmte er:

- „Wenn Unterlagen im OKW/OKH PA oder gleichrangigen Dienststellen vorhanden und von allen Stellen befürwortet, aber keine echte Verleihung ausgesprochen – also Dönitz-Erlaß zur Anwendung kommen kann – führen wir den Betreffenden unter 8.5.1945. Wenn keine amtl. Vorschlagsunterlagen vorhanden, aber dennoch Einreichung durch andere Beweise bekannt oder ähnliche Umstände, dann Datum 9.5.1945, damit zumindest wir [Anm. Die OdR] unterscheiden können, was ist so gut wie echt und bei welchen Namen sind zumindest Zweifel erlaubt! […] denn am 8.5. oder auch 9.5. hat es keine echte Verleihung mehr gegeben […]“[52]

Literatur

- Dietrich Maerz: Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. B&D Publishing 2007, ISBN 978-0-9797969-1-3.

- Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1.

- Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Ergänzungsband: Dokumente, Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2006, ISBN 3-938845-09-0.

- Werner Otto Hütte: Die Geschichte des Eisernen Kreuzes und seine Bedeutung für das preußische und deutsche Auszeichnungswesen von 1813 bis zur Gegenwart. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1967, DNB-Info.

- Ralph Winkle: Der Dank des Vaterlandes. Eine Symbolgeschichte des Eisernen Kreuzes 1914 bis 1936. Essen 2007, ISBN 978-3-89861-610-2.

- Jörg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945. Band 4: Württemberg II – Deutsches Reich. Zentralstelle für Wissenschaftliche Ordenskunde, München 2001, ISBN 3-00-001396-2; S. 2108–2131

- Von Autoren der OdR

- Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945. Podzun-Pallas, ISBN 3-7909-0284-5.

- Gerhard von Seemen: Die Ritterkreuzträger, 1939–1945: Die Ritterkreuzträger sämtlicher Wehrmachtteile, Brillanten-, Schwerter- und Eichenlaubträger in der Reihenfolge der Verleihung. Podzun-Verlag, 1955, ISBN 3-7909-0051-6.

- Franz Thomas und Günter Wegmann (Hrsg.): Die Ritterkreuzträger der Deutschen Wehrmacht 1939–1945. Biblio-Verlag, mehrbändige Reihe.

Weblinks

- Verbrechen unterm Eichenlaub: Die Ritterkreuzträger. Eine feine Gesellschaft, kritischer Artikel der Holocaust-Referenz

- Dieter Pohl: Orden für Massenmord, in Die Zeit Nr. 24, 5. Juni 2008

- Stiftungsverordnung: Verordnung über die Erneuerung des Eisernen Kreuzes im Reichsgesetzblatt vom 1. September 1939

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Veit Scherzer (2005), S. 7ff

- ↑ Paul Schäfer: Bundeswehr und Rechtsextremismus, in: Wissenschaft & Frieden Dossier 28, 2/98, ISSN 0947-3971

- ↑ Rolf Schörken: „Schülersoldaten“ – Prägung einer Generation. In Rolf-Dieter Müller/Hans-Erich Volkmann (Hg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-48656-383-1, S. 466.

- ↑ René Schilling: Die „Helden der Wehrmacht“ – Konstruktion und Rezeption. In: Rolf-Dieter Müller/Hans-Erich Volkmann (Hg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-48656-383-1, S. 570ff.

- ↑ Andreas Jordan: Schülersoldaten, Gelsenzentrum, Portal für Stadt und Zeitgeschichte

- ↑ Vgl. Christian Hartmann: Von Feldherren und Gefreiten. Zur biographischen Dimension des Zweiten Weltkriegs. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2008, ISBN 978-3-486-58144-7, S. 53.

- ↑ Gudrun Wilcke: Die Kinder- und Jugendliteratur des Nationalsozialismus als Instrument ideologischer Beeinflussung: Liedertexte, Erzählungen und Romane, Schulbücher, Zeitschriften, Bühnenwerke. Lang, 2005, ISBN 9783631541630, S. 43f.

- ↑ Otto May: Inszenierung der Verführung: die Ansichtskarte als Zeuge einer autoritären Erziehung im III. Reich. Brücke-Verlag Kurt Schmersow, Hildesheim 2003, ISBN 978-3-87105-033-6, S. 455–461, vgl. S. 71ff. und S. 380f.

- ↑ Katrin Blum: Das Auge des Dritten Reiches: Hitlers Kameramann und Fotograf Walter Frentz. Deutscher Kunstverlag, 2006, ISBN 978-3-422-06618-2, S. 151f.

- ↑ Sascha Feuchert, Erwin Leibfried, Jörg Riecke: Letzte Tage. Wallstein Verlag, 2004, ISBN 978-3-89244-801-3.

- ↑ Gudrun Wilcke: Die Kinder- und Jugendliteratur des Nationalsozialismus als Instrument ideologischer Beeinflussung: Liedertexte, Erzählungen und Romane, Schulbücher, Zeitschriften, Bühnenwerke- Lang, 2005, ISBN 9783631541630, S. 43f.

- ↑ René Schilling: Die „Helden der Wehrmacht“ – Konstruktion und Rezeption. In: Rolf-Dieter Müller/Hans-Erich Volkmann (Hg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität. Oldenbourg, München 1999, ISBN 3-48656-383-1, S. 570ff.

- ↑ Bertrand Michael Buchmann: Österreicher in der Deutschen Wehrmacht: Soldatenalltag im Zweiten Weltkrieg. Böhlau Verlag, Wien 2009, ISBN 978-3-205-78444-9, S. 27.

- ↑ Detlev Niemann: Bewertungskatalog Deutschland 3. Seite 527, ISBN 3-934001-00-9.

- ↑ Detlev Niemann, Bewertungskatalog Deutschland 3, Seite 527, ISBN 3-934001-00-9

- ↑ Unterscheidungsmerkmale zwischen Ritterkreuz und EK II

- ↑ Zeitschrift Uniform-Markt Nr. 16, Jahrgang 1940, Seite 126, Angang Fachnotizen

- ↑ Großkreuz des Eisernen Kreuzes#Zweiter Weltkrieg (1939 bis 1945) Verleihung an H. Göring, aberkannt April 1945]

- ↑ Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1933–1945. Militaer-Verlag, Ranis/Jena, S. 62

- ↑ Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1933–1945. Militaer-Verlag, Ranis/Jena, S. 64.

- ↑ Rudolf Absolon: Wehrgesetz und Wehrdienst 1935–1945. Das Personalwesen der Wehrmacht. In Schriften des Bundesarchivs Band 5, Harald Bold Verlag 1960, S. 233f.

- ↑ a b Heinz Kirchner, Hermann-Wilhelm Thiemann, Birgit Laitenberger, Dorothea Bickenbach, Maria Bassier: Deutsche Orden und Ehrenzeichen. 6. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2005, ISBN 3-452-25954-4, S. 135.

- ↑ a b Rudolf Absolon: Wehrgesetz und Wehrdienst 1935–1945. Das Personalwesen der Wehrmacht. In Schriften des Bundesarchivs Band 5, Harald Bold Verlag, 1960, S. 234.

- ↑ Besondere Vorschriften für früher verliehene Orden und Ehrenzeichen

- ↑ Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945. Podzun-Pallas, ISBN 3-7909-0284-5, S. 6.

- ↑ a b c d nach: Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945. Podzun-Pallas, ISBN 3-7909-0284-5, S. 7.

- ↑ Piper Verlag: Tagebücher Joseph Goebbels. Band 4, 4. Auflage 2008, S. 1383.

- ↑ Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1933–1945. Militaer-Verlag, Ranis/Jena, Seite 30.

- ↑ Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1939–1945. Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2005, ISBN 3-938845-00-7, S. 22.

- ↑ Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1939–1945. Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2005, ISBN 3-938845-00-7, S. 103ff.

- ↑ Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1939–1945. Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2005, ISBN 3-938845-00-7, S. 105ff.

- ↑ nach Fellgiebel, Walter-Peer: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939–1945, Friedberg 1993, ISBN 3-7909-0284-5; dem folgt auch die OdR. Andere Quellen sprechen von 7175 (Scherzer), 7318 bzw. bis zu 7361; darunter 73 Ausländer.

- ↑ Paul Schäfer: Bundeswehr und Rechtsextremismus, in: Wissenschaft & Frieden Dossier 28, 2/98, ISSN 0947-3971

- ↑ Information für die Truppe zum Umgang mit der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger (OdR); Bundesministerium der Verteidigung, Bonn am 5. März 1999: Zitat Betr.: Kontaktverbot zur Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger (OdR). Der Bundesminister der Verteidigung hat am 4. März 1999 entschieden, daß die Bundeswehr mit sofortiger Wirkung keine dienstlichen Kontakte zur OdR und ihren regionalen Unterorganisationen mehr unterhält. Verhalten und Äußerungen des Vorstandes der OdR gegenüber der Bundeswehr sind nicht länger hinnehmbar. Veranstaltungen der OdR sind nicht mehr zu unterstützen. Dies schließt Truppenbesuche und Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen in Einrichtungen und Liegenschaften der Bundeswehr ein; bereits zugesagte Besuche sind abzusagen. Offizielle Vertreter der OdR sind zu Veranstaltungen der Bundeswehr nicht mehr einzuladen. Die Teilnahme von aktiven und ausgeschiedenen Soldaten in Uniform an Veranstaltungen der OdR ist untersagt. Anträgen der OdR, Totengedenken zu unterstützen, kann nach Einzelfallprüfung entsprochen werden. Die Unterstützung beschränkt sich dann auf die Gestellung von zwei Ehrenposten, eines Trompeters und eines Trommlers. Die Bestimmungen der ZDv 10/8, wonach zu den Trauerfeierlichkeiten für Träger des Ritterkreuzes mit Genehmigung des Bundesministers der Verteidigung ein Kleines oder Großes Ehrengeleit gestellt werden kann, bleiben von dieser Weisung unberührt. Im Auftrag (Unterschrift)

- ↑ Tabellarischer Lebenslauf von Rudolf Scharping im LeMO (DHM und HdG)

- ↑ Bundestagsdrucksache Drucksache 14/1485

- ↑ Nur tapfere Soldaten? junge Welt, 13. Oktober 2004

- ↑ Die Ritterkreuzträger von Hameln Spiegel online, 4. Oktober 2004

- ↑ a b c Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 9.

- ↑ Unterstreichungen im Original von Dörr. Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 8.

- ↑ Apabiz: Otto Riehs. Ein Leben für die Lüge

- ↑ Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger des Eisernen Kreuzes (Hrsg.): Mitgliederverzeichnis. Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger des Eisernen Kreuzes e.V. und Orden vom Militärverdienstkreuz 1914–18 e.V. Freiburg 1980, S. 3 und S. 49.

- ↑ Zu finden u. A. in Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945. Podzun-Pallas, ISBN 3-7909-0284-5, letzte Seite im Anhang.

- ↑ Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 54.

- ↑ Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 55, Fußnote 164.

- ↑ Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes: 1939–1945. Podzun-Pallas, ISBN 3-7909-0284-5, S. 18.

- ↑ Und zwar an: August Berzen, Heinz Fiebig, Ernst Hollmann, Nikodemus Kliemann, Heinz Lotze, Herbert Schnocks, Gustav Schiemann, Johann Stützle, Hans Turnwald, Gustav Walle sowie Heinz-Oskar Laebe und Hermann Plocher. Vgl. Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 55.

- ↑ Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 55f und Gutachten im Anhang.

- ↑ Unabhängig von der WASt vertreten weitere Experten dieselbe Auffassung bezüglich der „Dönitz-Anordnung“: „Denn auch in der damaligen Zeit und nach damaligem Recht konnten durch mündliche Verlautbarungen (wem gegenüber?) zwar militärische Befehle erteilt, nicht aber geltende Rechtsnormen geändert werden; das damals geltende Recht sah aber – wie es dem Wesen einer Ordensverleihung entspricht – eine Willensentscheidung des Verleihungsberechtigten im Einzelfall vor.“ Aus: Heinz Kirchner, Hermann-Wilhelm Thiemann, Birgit Laitenberger, Dorothea Bickenbach, Maria Bassier: Deutsche Orden und Ehrenzeichen. 6. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln 2005, ISBN 3-452-25954-4, S. 134.

- ↑ a b Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 55f, Fußnote 167.

- ↑ Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 54, Fußnote 158.

- ↑ Brief von Fellgiebel an Manfred Dörr, in: Veit Scherzer: Die Ritterkreuzträger. Hauptband, 2. überarbeitete Aufl., Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 3-938845-17-1, S. 55, Fußnote 163.

Heer: Fallschirmschützenabzeichen | Infanterie-Sturmabzeichen | Panzerkampfabzeichen | Sturmabzeichen | Heeres-Flakabzeichen | Panzervernichtungsabzeichen | Nahkampfspange | Ballonbeobachterabzeichen | Ehrenblattspange | Ostvölker | Kraftfahrbewährungsabzeichen | Tieffliegervernichtungsabzeichen

Luftwaffe: Flugzeugführerabzeichen | Beobachterabzeichen | Flugzeugführer- und Beobachterabzeichen | Fliegerschützenabzeichen | Fallschirmschützenabzeichen | Flieger-Erinnerungsabzeichen | Segelflugzeugführerabzeichen | Frontflugspange | Flak-Kampfabzeichen | Erdkampfabzeichen | Seekampfabzeichen | Ehrenblattspange | Nahkampfspange | Panzerkampfabzeichen | Nichttragbare Auszeichnungen

Kriegsmarine: U-Boot | Zerstörer | Minensuch-, U-Boot-Jagd- und Sicherungsverbände | Hilfskreuzer | Flotte | Schnellboot | Marineartillerie | Blockadebrecher | Ehrenblattspange | Kleinkampfmittel | U-Boot-Frontspange | Marine-Frontspange

Sonstige: Bandenkampfabzeichen | Deutsches Kreuz | Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen | Eisernes Kreuz | Germanische Leistungsrune | Kriegsverdienstkreuz | Ostmedaille | Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 | Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 | Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes | Ritterkreuz | Scharfschützenabzeichen | Spanienkreuz | Verwundetenabzeichen

Ärmelschilde: Narvik | Cholm | Krim | Demjansk | Kuban | Warschau

Ärmelbänder: Afrika | Kreta | Metz | Kurland

Wikimedia Foundation.