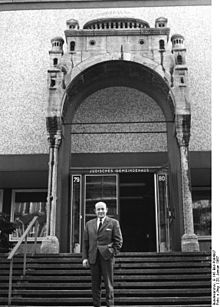

- Heinz Galinski

-

Heinz Galinski (* 28. November 1912 in Marienburg, Westpreußen; † 19. Juli 1992 in Berlin) war der erste und vierte Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Galinskis Vater war Kaufmann und Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg. Galinski absolvierte eine Lehre zum Textilkaufmann, die er 1933 abschloss. Er lebte ab 1938 in der Schönhauser Allee 31/32 im Berliner Prenzlauer Berg. Nachdem Galinski bereits ab 1940 Zwangsarbeit leisten musste, wurde er 1943 mit seiner Frau und seiner Mutter von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert, später musste er für die I.G. Farben Zwangsarbeit im KZ Auschwitz-Monowitz leisten. Seine Ehefrau und seine Mutter wurden in Auschwitz ermordet. Im Januar 1945 wurde Galinski im Rahmen der Evakuierung des KZ Auschwitz in das KZ Mittelbau verbracht und nach dessen Räumung in das KZ Bergen-Belsen. Galinski wurde Mitte April 1945 im KZ Bergen-Belsen von britischen Truppen befreit.[1]

Galinski blieb nach Kriegsende in Deutschland und beteiligte sich an den OdF-Ausschüssen und an der Gründung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in Berlin, deren 2. Vorsitzender er bis zu seinem Austritt im Jahre 1948 war. Vom April 1949 bis 1992 war er erster Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Berlins. Zwischen 1954 und 1963 war er der erste Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. 1966 wurde Galinski für seine Verdienste mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Im Sommer des Jahres 1975 entkam er unverletzt einem von unbekannten Tätern verübten Paketbombenanschlag in Berlin.[2] 1987 wurde ihm die Ehrenbürgerwürde der Stadt Berlin verliehen. 1988 trat Galinski die Nachfolge Werner Nachmanns an und stand bis zu seinem Tod 1992 wieder an der Spitze der wichtigsten jüdischen Organisation in Deutschland. Sein Nachfolger wurde Ignatz Bubis. 1995 wurde eine Grundschule in Berlin nach ihm benannt.

Im September[3] und im Dezember 1998 wurden auf das Grab Galinskis auf dem Jüdischen Friedhof Heerstraße in Berlin-Westend zwei Sprengstoffanschläge von unbekannten Tätern verübt. Dabei wurde der Grabstein fast vollständig zerstört.

In Berlin-Gesundbrunnen befindet sich die Heinz-Galinski-Straße, in der heute das Jüdische Krankenhaus Berlin steht. Nach ihm ist der Heinz-Galinski-Preis benannt. An seinem ehemaligen Wohnhaus in der Schönhauser Allee ist heute eine Gedenkplakette angebracht. Der Text lautet:

„Dr. h.c. Heinz Galinski – Ehrenbürger von Berlin, der maßgeblich an der Wiederherstellung des jüdischen Lebens und der Demokratie in Berlin beteiligt war. Er lebte hier 1938–1943 und wurde aus diesem Haus nach Auschwitz deportiert.“

Galinski, der 1947 seine zweite Frau Ruth heiratete, ist der Vater von Evelyn Hecht-Galinski.

Literatur

- Jens-Christian Wagner (Hrsg.): Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943–1945. Begleitband zur ständigen Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Wallstein, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0118-4.

- Klaus Schütz: Heinz Galinski (1912–1992). Ein Berliner unter dem Davidsschild. Hrsg: Stiftung Neue Synagoge Berlin, Centrum Judaicum. Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-933471-70-2.

Weblinks

- Literatur von und über Heinz Galinski im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Tabellarischer Lebenslauf von Heinz Galinski im LeMO (DHM und HdG)

- The Jewish Community in Germany (Video, 37 Min), Interview, 9. April 1990, C-SPAN

Einzelnachweise

- ↑ Jens-Christian Wagner (Hrsg.): Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943–1945. Göttingen 2007, S. 134.

- ↑ Empörung über den Anschlag auf Heinz Galinski. In: Hamburger Abendblatt 21. August 1975

- ↑ Anschlag auf Grabmal von Heinz Galinski. In: Berliner Zeitung 28. September 1998

Vorsitzende: Heinz Galinski | Herbert Lewin | Werner Nachmann | Heinz Galinski

Präsidenten: Heinz Galinski | Ignatz Bubis | Paul Spiegel | Charlotte Knobloch | Dieter Graumann

Generalsekretäre: Hendrik van Dam | Alexander Ginsburg | Micha Guttmann | Stephan Kramer

Wikimedia Foundation.