- Melchior von Diepenbrock

-

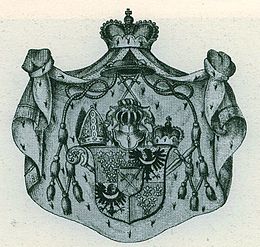

Melchior Ferdinand Joseph Freiherr von Diepenbrock (* 6. Januar 1798 in Bocholt; † 20. Januar 1853 auf Schloss Johannesberg im damaligen Österreichisch Schlesien) war Fürstbischof von Breslau und Kardinal.

Inhaltsverzeichnis

Herkunft und Werdegang

Diepenbrock entstammte einem Bocholter Patriziergeschlecht. Seine Eltern waren Anton Diepenbrock, Salm'scher Hofkammerrat, und Franziska, geb. Kesting. Seine Kindheit verbrachte er auf dem Familiengut Haus Horst in Holtwick [1], einem heutigen Stadtteil von Bocholt. Nach der Teilnahme am Frankreichfeldzug von 1815 und dem Besuch des französischen Lyceums in Bonn entschloss er sich - wohl unter dem Einfluss des Landshuter Professors und späteren Regensburger Bischofs Johann Michael Sailer, der 1818 zu Besuch in Horst war, - den geistlichen Beruf zu ergreifen. Nach Studien an den Universitäten in Landshut, Mainz und Münster wurde er 1823 in Regensburg zum Priester geweiht. Danach widmete er sich dem Studium der kirchlichen Mystik des Mittelalters.

1829 wurde Diepenbrock Sekretär des neu gewählten Regensburger Bischofs Johann Michael Sailer. 1830 erfolgte die Ernennung zum Domherrn. Obwohl er die Nachfolge Sailers, der 1832 starb, ablehnte, wurde er Kanoniker und Domprediger, 1835 Domdechant und 1842 Generalvikar. Für seine Regensburger Verdienste erhielt er 1845 den Titel eines bayerischen Freiherren.

Bischof von Breslau

Nach dem Tod des Breslauer Bischofs Joseph Knauer wählte das Domkapitel auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes Gregor XVI. Melchior von Diepenbrock am 15. Januar 1845 zu dessen Nachfolger. Die Bischofsweihe nahm der Salzburger Erzbischof Schwarzenberg am 8. Juni 1845 in Salzburg vor.

Als Oberhirte ergriff Diepenbrock Maßnahmen zur Erneuerung des kirchlichen Lebens und förderte die Tätigkeit katholischer Vereine. Zur Bekämpfung der Armut und Verbesserung der sozialen Verhältnisse holte er die Borromäerinnen und die Vinzentinerinnen sowie die Armen Schulschwestern in seine Diözese und begründete die Kongregation der Grauen Schwestern. Während seiner Amtszeit wurde in Breslau das theologische Konvikt erweitert und ein Knabenseminar gegründet.

Mit Exerzitien und Volksmissionen trat von Diepenbrock den Umtrieben der Deutschkatholiken entschieden entgegen, tolerierte jedoch die staatlichen Kirchengesetze. Große Beachtung fand sein Hirtenbrief im Revolutionsjahr 1848, der das preußische Staatswesen stützte.

Am 19. Mai 1848 wurde er als Abgeordneter für den Landkreis Oppeln Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, schied aber wegen Krankheit bereits am 29. August 1848 aus dem Parlament aus. 1850 übertrug ihm König Friedrich Wilhelm IV. die Militärseelsorge für Preußen. Wegen seiner Verdienste um die Kirche ernannte ihn Papst Pius IX. im gleichen Jahr zum Kardinal.

Auch außerhalb seiner Diözese versuchte Diepenbrock Einfluss zu nehmen. Als das Königreich Bayern durch die Lola-Montez-Affäre bedroht war, schrieb er mahnende und warnende Briefe an König Ludwig I., die nicht ohne Einfluss geblieben sein sollen.

In seiner literarischen Tätigkeit übertrug er fremdsprachliche Werke und veröffentlichte 1829 die Sammlung Geistlicher Blumenstrauß mit teils eigenen Dichtungen.

Diepenbrock, der im Alter von 55 Jahren in seiner Sommerresidenz in Jauernig starb, wurde im Breslauer Dom bestattet.

Im Jahr 1849 wurde in Alt-Berlin eine Straße nach ihm in 'Melchiorstraße' benannt.[2]

Werke

- Sammlung Geistlicher Blumenstrauß aus spanischen und deutschen Dichtergärten, Regensburg 1826

- Erinnerungen an den jungen Grafen von Stolberg

- Heinrich Susos, genannt Amandus, Leben und Schriften, Regensburg 1829

- Gesammelte Predigten, Regensburg 1841 bis 1843

- Sämtliche Hirtenbriefe, Münster 1853

Literatur

- Karl Kastner: Breslauer Bischöfe. Ostdeutsche Verlags-Anstalt, Breslau 1929

- Alexander Loichinger: Melchior Diepenbrock. Seine Jugend und sein Wirken im Bistum Regensburg (1798-1845). Verein für Regensburger Bistumsgeschichte, Regensburg 1988, (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 22, ISSN 0522-6619), (Zugleich: München, Univ., Diss., 1987).

- Joseph Hubert Reinkens: Melchior von Diepenbrock. Ein Zeit- und Lebensbild. Fernau, Leipzig 1881.

- Johannes Horsthemke: Melchior von Diepenbrock als Übersetzer spanischer Dichtungen. Hänsel-Hohenhausen, Egelsbach u. a. 1992, ISBN 3-89349-001-9, (Deutsche Hochschulschriften Alte Reihe 14), (Zugleich: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1913), (1 Mikrofiche).

- Jolán Gloßner-Gitschner: Diepenbrock, Melchior von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, S. 651 .

- Joseph Hubert Reinkens: Diepenbrock, Melchior Freiherr von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 130–138.

- H. Schmidt: Diepenbrock, Melchior. In: Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche (RE). 3. Auflage. Band 4, Hinrichs, Leipzig 1898, S. 644–646.

- Friedrich Wilhelm Bautz: Diepenbrock, Melchior von. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 1, Hamm 1975, Sp. 1290–1292.

Einzelnachweise

- ↑ Joseph Hubert Reinkens: Diepenbrock, Melchior Freiherr von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 130–138.

- ↑ http://berlin.kauperts.de/Strassen/Melchiorstrasse-10179-Berlin?query=Melchiorstra%C3%9Fe Kauperts.de - Berliner Straßenverzeichnis; abgerufen am 25. Januar 2011]

Weblinks

Commons: Melchior von Diepenbrock – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Melchior von Diepenbrock – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Literatur von und über Melchior von Diepenbrock im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Eintrag im Westfälischen Autorenlexikon mit ausführlicher Bibliographie

- Biographie von Kardinal von Diepenbrock

Vorgänger Amt Nachfolger Joseph Knauer Bischof von Breslau

1845–1853Heinrich Förster

Wikimedia Foundation.