- Oranienburger Vorstadt

-

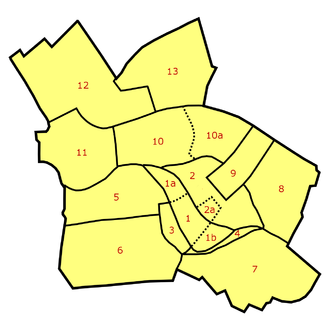

Stadtviertel in Berlin-Mitte: Altkölln (Spreeinsel) [1] (mit Museumsinsel [1a], Fischerinsel [1b]), Alt-Berlin [2] (mit Nikolaiviertel [2a]), Friedrichswerder [3], Neukölln am Wasser [4], Dorotheenstadt [5], Friedrichstadt [6], Luisenstadt [7], Stralauer Vorstadt (mit Königsstadt) [8], Gebiet Alexanderplatz (Königsstadt und Altberlin) [9], Spandauer Vorstadt [10] (mit Scheunenviertel [10a]), Friedrich-Wilhelm-Stadt [11], Oranienburger Vorstadt [12], Rosenthaler Vorstadt [13]

Stadtviertel in Berlin-Mitte: Altkölln (Spreeinsel) [1] (mit Museumsinsel [1a], Fischerinsel [1b]), Alt-Berlin [2] (mit Nikolaiviertel [2a]), Friedrichswerder [3], Neukölln am Wasser [4], Dorotheenstadt [5], Friedrichstadt [6], Luisenstadt [7], Stralauer Vorstadt (mit Königsstadt) [8], Gebiet Alexanderplatz (Königsstadt und Altberlin) [9], Spandauer Vorstadt [10] (mit Scheunenviertel [10a]), Friedrich-Wilhelm-Stadt [11], Oranienburger Vorstadt [12], Rosenthaler Vorstadt [13]

Die Oranienburger Vorstadt ist ein historischer Stadtteil von Berlin, der in den heutigen Ortsteilen Mitte und Gesundbrunnen des Bezirks Mitte aufgegangen ist. Die Gegend erhielt ihren Namen vom Oranienburger Tor der Berliner Zoll- und Akzisemauer, vor dem dieses Gebiet lag. Heute wird üblicherweise nur noch der zum Ortsteil Mitte gehörende Teil als Oranienburger Vorstadt bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Lage

Die Oranienburger Vorstadt hatte bis 1920 die folgenden Grenzen:

- Im Süden der ehemalige Verlauf der Akzisemauer entlang der Hannoverschen Straße und der Torstraße

- Im Osten die Brunnenstraße

- Im Westen der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal

- Im Norden die Panke, die Gerichtstraße, die Grenzstraße und die Hochstraße

Geschichte

Keimzelle der Oranienburger Vorstadt war die Siedlung Neu-Voigtland, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts außerhalb der Akzisemauer in der Gegend zwischen dem Hamburger und dem Rosenthaler Tor angelegt worden war. Das gesamte Gebiet zwischen der nordwestlichen Akzisemauer und dem Wedding wurde seit 1824 Oranienburger Vorstadt genannt und 1831 nach Berlin eingemeindet.

Die Oranienburger Vorstadt entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem bedeutenden Industrie-Standort, an dem sich Eisengießereien und Maschinenbaubetriebe auf engstem Raum ansiedelten. Dieser Ansiedlung entstammte die mittlerweile in Vergessenheit geratene Bezeichnung „Feuerland“. Aufgrund der beschränkten Ausdehnungsmöglichkeiten verlagerten am Ende des 19. Jahrhunderts die meisten dieser Firmen ihre Werksanlagen; so gab zum Beispiel die Firma Borsig ihre Anlagen an der Chausseestraße auf und zog nach Tegel. Im Nordosten der Oranienburger Vorstadt entstanden umfangreiche, zum Teil heute noch guterhaltene Fabrikgebäude der AEG sowie der Humboldthain, einer der ersten großen Berliner Volksparks. Die Gegend um die Invalidenstraße wurde vom Stettiner Bahnhof, einem der großen Berliner Kopfbahnhöfe, dominiert. In weiten Teilen der Oranienburger Vorstadt entstand die typische Berliner Mietskasernenbebauung, oft durchmischt mit gewerblich oder industriell genutzten Bauten. Ein bekanntes Symbol für die schlechten Wohnverhältnisse in den Berliner Arbeitervierteln der Kaiserzeit war Meyers Hof in der Ackerstraße.

Chansonetteneck: Ecke der Friedrich und Chausseestraße. Das Variete und Amüsierviertel am Oranienburger Tor zur Kaiserzeit.

Die Einwohnerzahl der Oranienburger Vorstadt stieg von 56.702 im Jahr 1867 bis auf 126.250 im Jahr 1910.[1]

Bei der Bildung von Groß-Berlin 1920 wurde die Oranienburger Vorstadt auf die neugebildeten Bezirke Mitte und Wedding aufgeteilt, wobei die Grenze zwischen diesen Bezirken entlang der Linie Boyenstraße – Liesenstraße – Gartenstraße – Bernauer Straße gezogen wurde. Von 1961 bis 1990 verlief hier ein Abschnitt der Berliner Mauer, da von 1945 bis 1990 der Bezirk Mitte zu Ost-Berlin und der Bezirk Wedding zum Französischen Sektor von West-Berlin gehörte.

Sehenswürdigkeiten

Museen und Gedenkstätten

- Naturkundemuseum in der Invalidenstraße

- Gedenkstätte und Dokumentationszentrum Berliner Mauer in der Bernauer Straße

Kirchen

- Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten St. Elisabeth-Kirche in der Invalidenstraße

- Kapelle der Versöhnung am Standort der 1985 von der DDR gesprengten Versöhnungskirche in der Bernauer Straße

- St. Sebastian-Kirche am Gartenplatz, die drittälteste katholische Kirche Berlins

Friedhöfe

Mehrere alte Friedhöfe, darunter Begräbnisstätten für prominente Künstler oder Militärs, befinden sich in der Oranienburger Vorstadt:

- Der 1748 zwischen der Scharnhorststraße und dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal angelegte Invalidenfriedhof, wo unter anderem General Scharnhorst begraben ist,

- der 1763 angelegte Dorotheenstädtische Friedhof an der Chausseestraße 126, wo sich unter anderem die Ruhestätten von Bertolt Brecht, August Borsig, Ernst Litfaß und Karl Friedrich Schinkel befinden,

- der Französische Friedhof, der 1780 als Begräbnisstätte für die Hugenotten angelegt wurde,

- der 1827 angelegte II. Sophien-Friedhof an der Bergstraße 29, wo unter anderem Albert Gustav Lortzing begraben liegt,

- der 1844 angelegte St. Elisabeth-Friedhof an der Ackerstraße 37, wo unter anderem Gottlieb Friedrich Wollank beerdigt wurde.

(siehe auch: Berliner Bestattungswesen)

Einzelnachweise

- ↑ Friedrich Leyden: Gross-Berlin. Geographie der Weltstadt. Hirt, Breslau 1933 (darin: Entwicklung der Bevölkerungszahl in den historischen Stadtteilen von Alt-Berlin, S. 206)

52.53333333333313.383333333333Koordinaten: 52° 32′ N, 13° 23′ OKategorien:- Berliner Geschichte

- Ort in Berlin

- Berlin-Mitte

- Berlin-Gesundbrunnen

Wikimedia Foundation.