- Ostfriedhof (München)

-

Der im Stadtteil Obergiesing gelegene Ostfriedhof der Stadt München wurde 1821 errichtet und wird bis heute genutzt. Die Anlage umfasst über 30 Hektar Gesamtfläche und ca. 34.700 Grabplätze.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Der älteste Teil des Ostfriedhofs ist 1817 als Auer Friedhof auf einem schmalen Streifen Auer Flur (an der heutigen Tegernseer Landstraße) angelegt worden, der in Giesinger Gebiet ragte. Nach mehrfachen Erweiterungen und der Schließung des Friedhofs an der Gietlstraße im Jahr 1876 ist er auch zum Giesinger Friedhof geworden.

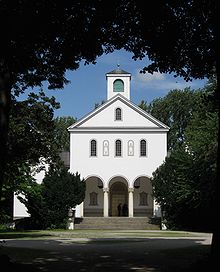

Das Friedhofsgebäude am St.-Martins-Platz wurde in den Jahren 1894 bis 1900 nach Plänen von Hans Grässel errichtet. Das monumentale Kuppelgemälde stammt von Josef Guntermann. Zu dieser Zeit ist der Ostfriedhof zu einem der Großfriedhöfe der zu dieser Zeit stark wachsenden Großstadt München ausgebaut worden.

Die alte Auer Friedhofskapelle wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Die schwer beschädigte Aussegnungshalle wurde von Hans Döllgast 1951/52 wieder aufgebaut.

1929 Eröffnung des neuen Krematoriums

Am 27. September 1929 wurde das neue Krematorium des Ostfriedhofes in „schlichter Form“ eröffnet; der Entwurf stammt ebenfalls von Grässel. Das Krematorium wurde für mehrere Tage der allgemeinen Besichtigung zugänglich gemacht, wobei der Direktor des Bestattungsamtes selbst die Führung übernahm. Insgesamt kamen 27.000 Besucher. Der Bayerische Kurier wetterte in einem Artikel „gegen diese Art der behördlichen Förderung der Feuerbestattungs-Bewegung“.

1933 bis 1945

Der am 21. Februar 1919 ermordete Kurt Eisner wurde auf dem Ostfriedhof beigesetzt. Am 1. Mai 1922 enthüllten die Münchner Freien Gewerkschaften ein Denkmal, welches „Den Toten der Revolution“ gewidmet war. In dessen Sockel wurde Eisners Urne eingemauert. Kurz nach der Machtübernahme der NSDAP wurde das Revolutionsdenkmal zerstört. Am 22. Juni 1933 brach man es ab; die Urne Eisners wurde auf den Neuen Israelitischen Friedhof verbracht, wo sich noch heute sein Grab befindet. Das Denkmal wurde nach dem Krieg durch den Künstler Konstantin Frick originalgetreu nachgestaltet.

Im Krematorium des Ostfriedhofes wurden die Leichen tausender Gegner und Opfer des Dritten Reiches verbrannt. Anfang Juli 1934 wurden die sterblichen Überreste von 17 während des „Röhmputsches“ ermordeten Nationalsozialisten und von Gegnern des Nationalsozialismus mit einem Möbelwagen (um Aufsehen zu vermeiden) zum Krematorium transportiert und dort verbrannt. Die Asche der Toten wurde wahllos in verschiedene Urnen gefüllt, um damit die Spuren der Opfer für immer zu verwischen. Darunter war auch der Journalist Fritz Gerlich, der als einer der weitsichtigsten und unerschrockensten Gegner der Nationalsozialisten galt.

Eine nicht bekannte Zahl von Menschen, welche im Gefängnis Stadelheim aus politischen Gründen ermordet wurden, ebenso wie die Leichen von 3.996 Häftlingen aus den Konzentrationslagern Dachau, Auschwitz und Buchenwald sowie den Tötungsanstalten der sogenannten Aktion T4 wurden hier eingeäschert.

nach 1945

Am 17. Oktober 1946 fuhren Lastwagen der US-Armee vor, beladen mit zwölf Särgen. Zwei der Särge waren zur Tarnung leer. Angeblich waren in den Särgen die Leichen von zwölf in einem Krankenhaus verstorbenen US-Soldaten, welche unter der Aufsicht von Offizieren eingeäschert werden sollten. In Wirklichkeit befanden sich in den Särgen die Leichen von neun kurz zuvor in Nürnberg gehenkten NS-Hauptkriegsverbrechern: Außenminister Joachim von Ribbentrop, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel, Chef der Sicherheitspolizei Ernst Kaltenbrunner, Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Rosenberg, Generalgouverneur von Polen Hans Frank, Innenminister Wilhelm Frick, Herausgeber der Zeitung „Der Stürmer“ Julius Streicher, Gauleiter von Thüringen Fritz Sauckel, Generaloberst Alfred Jodl, Reichskommissar für die Niederlande Arthur Seyss-Inquart und der seiner Hinrichtung durch Selbstmord zuvorgekommene Reichsmarschall Hermann Göring. Um jedem späteren Totenkult vorzubeugen, ordnete die Militärregierung an, die Asche der Toten in die Isar zu streuen. In der amtlichen Mitteilung hieß es: Die Leiche Hermann Wilhelm Görings ist zusammen mit den Leichen der Kriegsverbrecher, die gemäß dem Urteil des Internationalen Gerichtshofes am 16. Oktober in Nürnberg hingerichtet worden sind, verbrannt und die Asche im geheimen in alle Winde verstreut worden.

Gräber bekannter Personen

Auch viele Prominente fanden auf dem Münchner Ostfriedhof ihre letzte Ruhe; darunter sind:

- Carl Amery, Schriftsteller

- Gottfried Amann (1901–1988), Forstwissenschaftler und Buchautor

- Peter Auzinger (1836–1914), Schauspieler und bayerischer Mundartdichter

- Gebrüder Beissbarth, Unternehmer, Karosseriebauer

- Toni Berger, Volksschauspieler

- Georg Brauchle, Münchner Bürgermeister

- Rudolf Brunnenmeier, Fußballspieler

- Géza von Cziffra, Regisseur und Drehbuchautor

- Karl Albert Denk, Bestattungsunternehmer

- Hans Döllgast, Architekt

- Josef Eichheim, Schauspieler

- Kurt Eisner, Politiker (das ist ein Denkmal, sein Grab wurde 1933 abgeräumt und neu belegt)

- Jörg Fauser (1944–1987), deutscher Schriftsteller

- Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff, Generalmajor, Person des 20. Juli 1944

- Rex Gildo (Ludwig Hirtreiter), Schlagerstar

- Adolf Gondrell, Conférencier, Film- und Bühnenschauspieler

- Bernhard von Gudden, Mediziner und Psychiater; zusammen mit seinem Patienten Ludwig II. (Bayern) zu Tode gekommen

- Kaspar Haberl, Motorradfahrer, Gründer der MAHAG

- Erich Hallhuber, bayerischer Volksschauspieler und Synchronsprecher

- Hans Ludwig Held, Kulturpolitiker

- Ernst Hoferichter, Schriftsteller

- Friedrich Hollaender, Komponist

- Mary Irber, Tänzerin, Schauspielerin

- Adele Kern, Opernsängerin

- Hilde Krahl, Schauspielerin (Gedenkstein, ihren Körper überließ sie der Wissenschaft)

- Peter Kreuder, Komponist

- Hans Leibelt, Schauspieler

- Klaus Löwitsch, Schauspieler

- Ludwig in Bayern, Herzog von Bayern

- Josefa Maria Imma Mack, Ordensschwester

- Georg Maurer, Medizinprofessor

- Rosl Mayr, bayerische Schauspielerin

- Franz Xaver Meiller, Unternehmer ("Meiller-Kipper")

- Martha Mödl, deutsche Opernsängerin

- Rudolph Moshammer, Münchner Original und Modemacher

- Johann Rattenhuber, Chef der Leibwache Adolf Hitlers

- Rudolf Rhomberg, österreichischer Schauspieler

- Lothar Rohde, Erfinder, Unternehmer ("Rohde & Schwarz")

- Helena Rosenkranz, Schauspielerin

- Hjalmar Schacht, Bankier, Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident

- Karl Scharnagl, Münchner Oberbürgermeister

- Julius Schaub, Teilnehmer am Hitler-Putsch 1923, Chefadjutant Adolf Hitlers

- Sybille Schmitz, Schauspielerin

- Rudolf Schündler, Regisseur, Schauspieler

- Erni Singerl, Schauspielerin

- Hans Steyrer (Steyrer-Hans), Oktoberfest-Wirt und Kraftathlet

- Joe Stöckel, Schauspieler und Filmregisseur

- Rupert Stöckl („Bayerischer Dali“), Kunstmaler

- Barbara Valentin (Uschi Ledersteger), Schauspielerin

- Thomas Wimmer, Münchner Oberbürgermeister

- Wastl Witt, Volksschauspieler

- Hans Zapf, Ehrenvorsitzender des Bayerischen Trachtenverbands

Siehe auch

Literatur

- Stadtarchiv München

- Benedikt Weyerer: München 1933-1949 - Stadtrundgänge zur politischen Geschichte. MünchenVerlag, München 2006, ISBN 3-927984-18-3.

- Erich Scheibmayr: Letzte Heimat - Persönlichkeiten in Münchner Friedhöfen. MünchenVerlag, München 1985, ISBN 3-9802211-0-5.

- Erich Scheibmayr: Wer? Wann? Wo? MünchenVerlag, 3 Teile, München 1989, 1997, 2002, ISBN 3-9802211-1-3, ISBN 3-9802211-3-X, ISBN 3-9802211-4-8.

- Willibald Karl: Der Münchner Ostfriedhof - Von den "Auer Leichenäckern" zum Großstadt-Krematorium. Zwei Rundgänge. MünchenVerlag, München 2011, ISBN 978-3-937090-58-0.

Weblinks

- Friedhofsplan (Friedhofsverwaltung der Landeshauptstadt München)

- Auswahl der auf den Münchner Friedhöfen bestatteten "berühmten Persönlichkeiten" (PDF-Datei; 66 kB)

48.11777777777811.588888888889Koordinaten: 48° 7′ 4″ N, 11° 35′ 20″ O

Wikimedia Foundation.