- Park an der Ilm

-

Der Park an der Ilm (kurz „Ilmpark“) ist der größte und bekannteste Landschaftspark in Weimar (Thüringen). Er wurde seit seiner Errichtung im 18. Jahrhundert unter Beteiligung von Johann Wolfgang von Goethe kaum verändert und zählt damit zu den am besten erhaltenen Parkanlagen des Klassizismus und der Romantik. Charakteristisch sind seine Sichtachsen, die Brücken über die Ilm-Bögen, die vielseitigen Parkarchitekturen und der wertvolle Baumbestand, der zum Teil aus Übersee stammt. Der Ilmpark ist Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“, das 1998 von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen wurde.

Inhaltsverzeichnis

Lage

Der Park an der Ilm hat eine Fläche von 48 Hektar und erstreckt sich beiderseits der Ilm über eine Länge von 1,6 km und eine Breite von ca. 300 m vom Weimarer Stadtschloss im Norden bis zum Weimarer Stadtteil Oberweimar im Süden. Dabei ist der Park Teil eines kilometerlangen Grünzugs, der ilmaufwärts bis zum Fuße des Schlossparks Belvedere und ilmabwärts bis zum Schlosspark Tiefurt reicht. Der eigentliche Park an der Ilm unterteilt sich nochmal in den sogenannten „Goethe-Park“ und den „Dux-Garten“.

Geschichte

Die Gestaltung des Parks begann 1776 unter maßgeblicher Einflussnahme durch Johann Wolfgang Goethe im Stil eines sentimentalen englischen Landschaftsgartens. Der ehemalige Lustgarten, der zuvor noch an der Formensprache des Barock angelehnt war, erfuhr damit eine radikale Umgestaltung. Im Frühjahr des gleichen Jahres erwarb Goethe auch das heute nach ihm benannte Gartenhaus am Osthang des Parks, das möglicherweise vormals ein Winzerhaus war. Einer Darstellung von Georg Melchior Kraus von 1777 zufolge handelte sich das betreffende Grundstück zunächst um einen Weinberg. Bei der Parkgestaltung wurde auf die Erfahrungen bei der Anlage des Wörlitzer Parks zurückgegriffen, was auf die engen Beziehungen zwischen dem Weimarer Großherzog Karl August und Fürst Franz von Anhalt-Dessau zurückzuführen ist. Zur Erinnerung und als Symbol seiner Freundschaft mit dem Fürsten von Dessau ließ Karl August 1782 am Westufer der Ilm aus einer fünf Meter hohen Travertinplatte den sogenannten „Dessauer Stein“ im Park errichten, welcher auf einer eingelassenen Tafel die Inschrift „Francisco Dessaviae Principi“ trägt, die 1787 angebracht wurde.

Goethes Gartenhaus und das ihm am anderen Ilmufer gegenüber liegende Römische Haus, welche beide zu den meist besuchten Sehenswürdigkeiten Weimars gehören, bilden die eindrücklichsten Akzente der Parkgestaltung, die durch nachdrückliche Sichtbeziehungen und zahlreiche architektonische Details wie Denkmale, Figuren und Brücken (z.B. die Schaukelbrücke) bestimmt wird. Im Teil des so genannten Duxgartens befindet sich u. a. das 1904 von Bildhauer Otto Lessing im Auftrage der 1864 in Weimar gegründeten Deutschen Shakespeare-Gesellschaft geschaffene erste Shakespeare-Denkmal auf europäischem Festland. Weitere Dichter, denen Büsten im Ilmpark geweiht wurden, sind Louis Fürnberg, Adam Mickiewicz, Sándor Petőfi und Alexander Puschkin. Neben den Büsten gibt es an verschiedenen Stellen im Park noch weitere Gestaltungselemente, so den Schlangenstein von Martin Gottlieb Klauer oder auch das Löwenkämpferportal von Johann Peter Kaufmann. Über die vielen Wanderwege im Ilmpark führt unter anderem auch der sogenannte Ilmtal-Radweg. Im Untergrund befindet sich die sogenannte Parkhöhle, die sich aus mehreren Stollen des ehemaligen Travertin-Abbaus zusammensetzt und erst seit 1997 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Der Eingang befindet sich unweit dem Liszt-Haus Weimar in dessen Nähe wiederum 1902 auch ein Denkmal für den Komponisten, geschaffen vom Bildhauer von Hermann Hahn, errichtet wurde.

Mit dem Umbau des Tempelherrenhauses 1823 war die architektonische Entwicklung des Parkes im Wesentlichen abgeschlossen. Unter dem Hofgärtner Eduard Petzold erfolgte zwischen 1848 und 1852 eine Umgestaltung der Parkbepflanzung dergestalt, dass die Parkarchitekturen wie das Goethesche Gartenhaus und das Römische Haus durch Sichtachsen bewusst wahrnehmbar in Beziehung gesetzt wurden.

1945/1946 wurde ein Sowjetischer Ehrenfriedhof eingerichtet.

- Die Parkarchitekturen im Ilmpark

-

Ruine des 1945 durch einen Bombenangriff zerstörten Tempelherrenhauses

-

Die Sphinxgrotte neben der Leutraquelle (1784-86 errichtet)

-

Das Römische Haus, 1791-1798 als Gartenhaus für Herzog Carl August erbaut

-

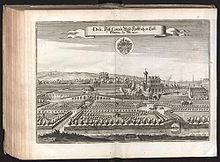

kolorierter Stich der Sternbrücke von Georg Melchior Kraus

Literatur

- Wolfgang Huschke: Die Geschichte des Parkes von Weimar. Weimar 1951.

- Susanne Müller-Wolff: Ein Landschaftsgarten im Ilmpark: Die Geschichte des herzoglichen Gartens in Weimar. Köln-Weimar-Wien 2007. ISBN 978-3-412-20057-2

Weblinks

Bauhaus-Museum | Fürstengruft | Goethe- und Schiller-Archiv | Goethemuseum Stützerbach | Goethe-Nationalmuseum | Goethes Gartenhaus | Goethes Wohnhaus | Haus Hohe Pappeln | Herzogin Anna Amalia Bibliothek | Jacobsfriedhof | Jagdhaus Gabelbach | Kassengewölbe | Liszt-Haus | Neues Museum | Nietzsche-Archiv | Park an der Ilm | Parkhöhle | Römisches Haus | Russisch-Orthodoxe Kapelle | Schillerhaus Bauerbach | Schillers Wohnhaus | Schloss Belvedere | Schloss Ettersburg | Schloss Kochberg | Schloss und Park Tiefurt | Weimarer Stadtschloss | Wielandgut Oßmannstedt | Wittumspalais

Wikimedia Foundation.