- Tchaikovsky

-

Pjotr Iljitsch Tschaikowski (russisch Пётр Ильи́ч Чайко́вский

anhören?/i, wiss. Transliteration Pëtr Il’ič Čajkovskij, deutsch Peter Tschaikowski; * 25. Apriljul./ 7. Mai 1840greg. in Kamsko-Wotkinski Sawod; † 25. Oktoberjul./ 6. November 1893greg. in Sankt Petersburg) war ein russischer Komponist. Obwohl er nicht der Gruppe der Fünf angehörte, gilt er als bedeutendster russischer Komponist des 19. Jahrhunderts.

anhören?/i, wiss. Transliteration Pëtr Il’ič Čajkovskij, deutsch Peter Tschaikowski; * 25. Apriljul./ 7. Mai 1840greg. in Kamsko-Wotkinski Sawod; † 25. Oktoberjul./ 6. November 1893greg. in Sankt Petersburg) war ein russischer Komponist. Obwohl er nicht der Gruppe der Fünf angehörte, gilt er als bedeutendster russischer Komponist des 19. Jahrhunderts.Inhaltsverzeichnis

Leben

Frühe Jahre (1840–1861)

Pjotr Iljitsch Tschaikowski war der zweite Sohn eines Bergbau-Ingenieurs und dessen zweiter Frau Alexandra Andrejewna, der Enkelin eines französischen Emigranten namens Michel d'Assier. Aus dieser Ehe gingen neben Pjotr die Kinder Nikolaj, Alexandra, Hypolit und die Zwillinge Anatol und Modest hervor. Die musikalischen Neigungen der Familie waren nicht sehr ausgeprägt. Gleichwohl erhielt Tschaikowski auf seinen Wunsch hin mit vier Jahren Klavierunterricht. Die erste Musik, die ihn prägte, kam von einem mechanischen Klavier, das sein Vater aus Petersburg mitgebracht hatte – der noch nicht einmal fünf Jahre alte Peter war begeistert. Als seine Mutter ihn zum ersten Mal auf einem Klavier Tonleitern spielen ließ, konnte er schon ein Stück nachspielen, das er gehört hatte. Die Familie war erstaunt über sein Talent, und deswegen stellte der Vater Maria Paltschikowa ein, die seinem Sohn Klavierunterricht gab. Peter spielte vom Blatt bald besser als seine Klavierlehrerin.

Da die Eltern für ihren Sohn eine Karriere im Staatsdienst vorgesehen hatten, besuchte Tschaikowski von 1850 bis 1859 die Rechtsschule in Sankt Petersburg und war anschließend im Justizministerium tätig. Eine musikalische Fortbildung während der Zeit gewährte er sich allein in privaten Klavierstunden bei einem nach Russland ausgewanderten Pianisten, Rudolf Kündinger, der über Tschaikowski notierte: „Er war ohne Zweifel sehr talentiert, besaß ein feines Gehör und gutes Gedächtnis, daraus konnte man aber noch nicht folgern, dass aus ihm einst ein großer Pianist, geschweige denn ein berühmter Komponist werden könnte (…) Das einzige, womit er meine Aufmerksamkeit in etwas höherem Maße fesselte, waren seine Improvisationen.“

In einem Punkt behielt Kündinger recht: Tschaikowski wurde nicht Pianist, denn dafür reichten die insgesamt acht Jahre Klavierunterricht (als Kind und als angehender Musikstudent) nicht aus – nicht von ungefähr wurden seine Klavierkonzerte von anderen uraufgeführt.

Einflussnahme auf Tschaikowski vermutet man auch bei einem italienischen Gesangslehrer namens Piccioli. Von Bach und Mozart hielt dieser nichts, kannte sich aber hervorragend mit der italienischen Oper aus und veranlasste Tschaikowski zur Veröffentlichung seines ersten Werks, einer italienischen Kanzonette unter dem Titel Mezza notte.

1861–1871

Obwohl der Beamtenstatus Tschaikowski ein gutes Auskommen bot, das ihm ermöglichte, allerlei kostspieligen Vergnügungen nachzugehen, wurde er 1861 dieses Lebens überdrüssig. Er, der bis dahin nur über mittelmäßige musikalische Kenntnisse verfügte, nahm das Musikstudium auf – ein Schritt, der nicht bei allen Familienmitgliedern auf Verständnis traf. Sein Onkel Peter Petrowitsch kommentierte: „Dieser Peter. Dieser nichtsnutzige Peter! Nun hat er die Jurisprudenz mit dem Dudelsack vertauscht!“ und sein Bruder Modest notierte später in seinen Erinnerungen: „Ob die Übersättigung plötzlich in ihm erwacht war – vielleicht unter dem Eindruck irgendeines uns unbekannt gebliebenen Ereignisses, oder ob sie sich nach und nach in seine Seele geschlichen hat, das weiß keiner, denn Peter Iljitsch hat sich durch jene schweren Stunden ganz allein durchgerungen. Seine Umgebung hat erst dann etwas davon bemerkt, als die Wandlung bereits vollzogen war.“

1862 trat Tschaikowski in das von Anton Rubinstein gegründete Petersburger Konservatorium ein. Rubinstein persönlich unterwies ihn in Komposition und Instrumentation. Den theoretischen Unterricht erhielt Tschaikowski bei dem polnischen Komponisten Nikolai Zaremba. Mit großer Zielstrebigkeit versuchte er, die fehlenden Kenntnisse in Sachen Komposition aufzuholen. „Ich hatte dir schon geschrieben, dass ich die Theorie der Musik zu lernen begonnen habe und zwar recht erfolgreich. (…) Ich fürchte nur für meine Charakterlosigkeit; am Ende wird meine Trägheit siegen, wenn aber nicht, so verspreche ich dir, dass aus mir noch etwas werden wird. Zum Glück ist es noch nicht zu spät.“ schrieb er in einem Brief vom 4. Dezemberjul./ 16. Dezember 1862greg. an seine Schwester.

1866 wechselte er nach Moskau. Bei Anton Rubinsteins Bruder Nikolai Rubinstein fand Tschaikowski eine Bleibe. Dieser ließ den nunmehr mittellosen Musiker bei sich wohnen, ersetzte dessen abgetragenen Anzug durch neue Bekleidung und vermittelte ihm eine Stelle als Dozent am Moskauer Konservatorium.

In Moskau entstanden die ersten erfolgreichen Kompositionen, so auch die Ouvertüre Romeo und Julia, die der Komponist Mili Balakirew angeregt hatte und in welcher Tschaikowski Elemente der Sonatensatzform verwendet. Auf Kritik an seinen Werken reagierte Tschaikowski zu der Zeit höchst sensibel: Die Opern Der Wojewode, in der er, ähnlich wie die Mitglieder der Gruppe der Fünf, eine typisch russische Musiksprache verwendete und russische Volkslieder zitierte (uraufgeführt 1869 ohne die erhoffte Resonanz) und Undine (Aufführung wurde abgelehnt) verbrannte er in Reaktion auf den Misserfolg sofort, verwendete jedoch später Teile aus Undine für seine nächste Oper „Der Opritschnik“. Zahlreiche Zeugnisse belegen, dass er zunehmend depressiv und neurotisch wurde. Seine geheim gehaltene Homosexualität war für ihn eine seelische Belastung. [1] Gleichwohl hätte es 1868 fast eine andere Wendung in seinem Leben gegeben: Nachdem er die Sängerin Désirée Artôt kennengelernt hatte, weihte er seinen Vater ein, sie heiraten zu wollen. Daraus wurde aber nichts, Freunde Tschaikowskis und die Mutter der Braut hintertrieben die Verbindung. 1869 gab die Artôt einem spanischen Bariton das Ja-Wort.

1871–1874

1871 zog Tschaikowski bei Rubinstein aus. Er widmete sich weiterhin seiner Lehrtätigkeit am Moskauer Konservatorium und komponierte einige Opern, die auf geteilte Resonanz stießen. Die Uraufführung seiner Oper „Der Opritschnik“ (Leibwächter) 1874, in welcher ukrainische Volkslieder verwendet werden und die der englische Musikwissenschaftler Gerald Abraham im 20. Jahrhundert als eine gründliche Übersetzung von Meyerbeer ins Russische bezeichnete, bereitete Tschaikowski Seelenqualen. Er schrieb an seinen Schüler Sergei Iwanowitsch Tanejew: „Die Oper ist so schlecht, dass ich es bei den Proben nicht aushalten konnte und davonlief, um keinen Ton mehr zu hören; in der Vorstellung war mir zumute, als müsse ich versinken vor Scham (…)“

1874–1877

Die aus den Moskauer Jahren für sein Leben bedeutsamste Komposition ist das 1. Klavierkonzert op. 23 in b-Moll. Tschaikowski hatte es 1874 geschrieben und gleich seinem Freund Nikolai Rubinstein vorgespielt, dem es auch gewidmet sein sollte. Die Erschütterung über die Reaktion Rubinsteins war so nachhaltig, dass Tschaikowski noch drei Jahre später in einem Brief an seine Mäzenin Nadeschda von Meck schilderte: „Ich spielte den ersten Satz. Nicht ein Wort, nicht eine Bemerkung … Ich fand die Kraft, das Konzert ganz durchzuspielen. Weiterhin Schweigen. 'Nun?' fragte ich, als ich mich vom Klavier erhob. Da ergoss sich ein Strom von Worten aus Rubinsteins Mund. Sanft zunächst, wie wenn er Kraft sammeln wollte, und schließlich ausbrechend mit der Gewalt des Jupiter Tonans. Mein Konzert sei wertlos, völlig unspielbar. Die Passagen seien so bruchstückhaft, unzusammenhängend und armselig komponiert, dass es nicht einmal mit Verbesserungen getan sei. Die Komposition selbst sei schlecht, trivial, vulgär. Hier und da hätte ich von anderen stibitzt. Ein oder zwei Seiten vielleicht seien wert, gerettet zu werden; das Übrige müsse vernichtet oder völlig neu komponiert werden. (…)“

Rubinstein schlug vor, das Konzert komplett zu überarbeiten. Tschaikowski änderte nicht eine Note, schnürte die Partitur zum Paket und schickte dieses dem Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow. Dieser hatte gegen das Werk nichts einzuwenden und saß bei dessen Uraufführung 1875 in Boston selbst am Klavier. Die Resonanz des Publikums war überwältigend. Später änderte auch Rubinstein seine negative Meinung.

In der Zeit entstanden auch die ersten drei Sinfonien, außerdem die Musik zu Schneewittchen und das Ballett Schwanensee, das 1877 uraufgeführt wurde – und durchfiel. In seiner freien Zeit bereiste Tschaikowski verschiedene Städte Europas, darunter auch Neapel und Paris. Ein Besuch der Erstaufführung von Der Ring des Nibelungen in Bayreuth rief höchstes Missfallen bei Tschaikowski hervor. Er schrieb an seinen Bruder Modest: „Die Auftürmung der kompliziertesten und ausgetüfteltsten Harmonien, die Farblosigkeit des Gesanges auf der Bühne, die unendlich langen Monologe und Dialoge, das Dunkel des Zuschauerraums, die Abwesenheit jeglicher Poesie, jeglichen Interesses der Handlung – alles das hat meine Nerven bis zum letzten Grade ermüdet. Also das ist es, was die Reform Wagners erstrebt! Früher war man bemüht, die Leute durch die Musik zu erfreuen – heutzutage jedoch quält man sie.“ In Bayreuth aber wurde es Tschaikowski zum ersten Mal bewusst, dass sein Ruf als Komponist über die Grenzen Russlands hinausreichte.

Krisenjahr 1877

1877 war das Jahr der schwersten inneren Krise des Komponisten. Anfang 1877 traf er erstmals Nadeschda von Meck (1831–1894). Sie war die reiche Witwe des nach Russland ausgewanderten Karl von Meck, der 1876 gestorben war. Sie bewies großen Kunstsinn und unterstützte später auch Claude Debussy eine Zeit lang finanziell. Tschaikowski und Frau von Meck pflegten über Jahre hinweg eine innige Brieffreundschaft. Der Komponist war aber stets darauf bedacht, Frau von Meck nicht zu treffen. Als es 1879 doch zu einer flüchtigen Begegnung bei einer Kutschenfahrt kam, wich Tschaikowski ihr aus und sprach sie nicht an. Trotz der mehrfachen finanziellen Unterstützung durch Frau von Meck gab es immer wieder finanzielle Engpässe.

Ende April oder Anfang Mai 1877 erhielt Tschaikowski einen Brief von der ihm unbekannten Antonina Miljukowa, in dem sie behauptete, sie habe ihn am Konservatorium getroffen; in weiteren Briefen drohte sie mit Selbstmord, falls er sie nicht treffen würde. Am 18. Juli dieses Jahres fand die Hochzeit statt. Abgesprochen war, dass beide eine Ehe in geschwisterlicher Verbundenheit praktizieren würden. Die Beziehung währte nicht ganz drei Monate. Schon nach drei Wochen des häuslichen Zusammenseins soll sich Tschaikowski nachts an die Moskwa geschlichen haben und ins tiefe Wasser gegangen sein, kehrte aber später wieder zurück und erklärte sein völliges Durchnässtsein mit einem versehentlichen Sturz in den Fluss. Dieser Vorfall wird heute allerdings in den Bereich der Anekdote verwiesen.

In einem späteren Brief gesteht Tschaikowski: „Kaum war die Trauung vollzogen, kaum war ich mit meiner Frau allein geblieben und kaum hatte ich erkannt, dass uns das Schicksal untrennbar verbunden hatte, da begriff ich plötzlich, dass ich nicht einmal Freundschaft, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Widerwillen gegen sie empfand. Der Tod schien mir der einzige Ausweg, doch Selbstmord kam nicht in Frage.“ Die Auseinandersetzungen zwischen dem Paar und die Nachstellungen seitens Miljukowa nach der Trennung waren ein Alptraum für Tschaikowski. Gleichwohl ist die Ehe nie geschieden worden.

Tschaikowski erholte sich von diesen Ereignissen in Kamjanka (heute Ukraine) bei seiner Schwester sowie auf einem fast einmonatigen Aufenthalt in Clarens am Genfersee; dann reiste er weiter nach Paris und Italien. Zudem setzte ihm seine Gönnerin Frau von Meck eine Jahresrente von 6000 Rubel aus, was ihn unabhängiger machte. So konnte er es sich schließlich leisten, seine Ernennung als russischer Vertreter an der Pariser Weltausstellung 1878 abzusagen.

Der Musikkritiker

Ab 1871 begann Tschaikowski zusätzlich eine Tätigkeit als Musikkritiker. Seine Kritiken entsprachen häufig nicht den althergebrachten Einschätzungen. So meinte er über

- Johann Sebastian Bach: „Ich kann wohl sagen, dass ich Bach gern spiele, weil das Spielen einer guten Fuge unterhaltend ist, aber ich erblicke in ihm nicht ein großes Genie (…)“ (1879)

- Ludwig van Beethoven: „Ich bin nicht geneigt, den Leitsatz von der Beethovenschen Unfehlbarkeit zu verkündigen, und wenn ich auch nicht im geringsten seine große historische Bedeutung leugne, so halte ich doch das bedingungslose und selbstverständliche Staunen über jedes seiner Werke für unangebracht. Aber unbestreitbar ist es, dass Beethoven in einigen seiner symphonischen Werke eine Höhe erreichte, auf der kein oder doch fast kein anderer Komponist neben ihm steht.“ (1871)

- Charles Gounod: „Gounods künstlerisches Schaffen ist für mich überhaupt ein Rätsel. Zweifellos ist der Faust mit großer Meisterschaft komponiert worden, die, wenn auch nicht genial, immerhin Eigenart verrät. Doch alles, was er nach dem Faust geschrieben hat, ist schwach, talentlos (…).“ (1878)

- Franz Liszt: „Seine Kompositionen lassen mich kalt; sie verraten mehr poetische Absichten als echte schöpferische Kraft, mehr Farbe als Form, mehr äußeren Glanz als inneren Gehalt, so ganz im Gegensatz zu Robert Schumann (…).“ (1881)

Andere Komponisten wie Hector Berlioz, Joachim Raff, Georges Bizet, Alexander Borodin, Michail Glinka („Ein Riese im Mäntelchen des Dilettantismus“) sowie Edvard Grieg („besser als Johannes Brahms“) lobte Tschaikowski hingegen ausdrücklich.

Mit seiner Frau Nina unterhielt Edvard Grieg eine innige Freundschaft zu Peter Tschaikowski. Obwohl sich dessen klassischer Stil nicht mit dem von Grieg vergleichen ließ, fanden damals schon Kritiker eine Art „musikalische Seelenverwandtschaft“. In Frankreich sprach man gar von einer russischen und einer norwegischen Dominanz in der klassischen Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

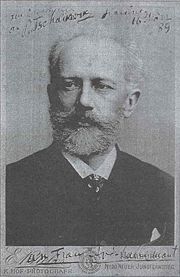

Portrait von 1888 für Wilhelmine Jauch, verheiratet mit Theodor Avé-Lallemant, dem Tschaikowsky die 5. Sinfonie e-Moll widmete

Portrait von 1888 für Wilhelmine Jauch, verheiratet mit Theodor Avé-Lallemant, dem Tschaikowsky die 5. Sinfonie e-Moll widmeteLetzte Jahre

Die Jahre 1878–1884 werden für Tschaikowski als schöpferisches Tief bezeichnet, obwohl er durch seine französischen Verleger Mackar und Jurgenson gefördert wurde und weitere Werke schrieb. Ab 1879 entstanden unter anderem die Werke Die Jungfrau von Orleans, Capriccio Italien, das 2. Klavierkonzert G-Dur op. 44 (es wurde mit dem Pianisten Sergej Tanejew in Moskau uraufgeführt), die Konzert-Fantasie für Klavier und Orchester die Oper Mazeppa und die Manfred-Sinfonie. Tschaikowskis bekannteste Oper, Eugen Onegin, wurde am 29. März 1879 im Moskauer Maly-Theater uraufgeführt.

Der soziale Wiederaufstieg Tschaikowskis begann 1884, als er nach einer Aufführung von Mazeppa von Zar Alexander III. den Wladimirorden vierter Klasse erhielt und zu diesem Zweck im März von Paris nach Russland zurückkehren musste. 1887 entdeckte Tschaikowski sein Talent als Dirigent. Es folgten Konzerttourneen durch Europa, unter anderem auch in Berlin, Prag und London, später in Dresden, Köln und Frankfurt am Main. Eine Auslandstournee 1891 führte ihn nach New York, Philadelphia und Baltimore. Ab 1888 entstanden die 5. Sinfonie e-Moll op. 64, das Ballett Dornröschen, die Ouvertüre Hamlet, die Oper Pique Dame und das Ballett Der Nussknacker.

Im Jahr seines Todes 1893 komponierte Tschaikowski das (unvollendete) 3. Klavierkonzert Es-Dur und die 6. Sinfonie h-Moll op. 74 Pathétique, deren Uraufführung am 28. Oktober er noch selbst leitete.

Plötzlicher Tod

Tschaikowski starb überraschend am 25. Oktoberjul./ 6. November 1893greg. im Alter von 53 Jahren in St. Petersburg. Wenige Tage zuvor hatte er noch seine Pathétique dirigiert. Die Todesursache konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Dazu werden zwei Meinungen vertreten. Nach Aussagen seines Bruders Modest infizierte sich Tschaikowski mit der damals in St. Petersburg grassierenden Cholera, als er aus Unachtsamkeit in einem Restaurant ein Glas unabgekochten Wassers trank. Modest Tschaikowski notierte später:

- „Seine Seelenstimmung war in den letzten Tagen weder ausschließlich fröhlich noch besonders gedrückt. Im Kreise seiner intimen Freunde war er munter und zufrieden, in Gesellschaft Fremder wie gewöhnlich nervös und erregt und später erschöpft und welk. Nichts gab Anlass, an das Herannahen des Todes zu denken.“

Nach der anderen habe sich Tschaikowski mit Arsen vergiftet, nachdem er von einem „Ehrengericht“, bestehend aus Mitgliedern der St. Petersburger Rechtsschule, an der er selbst studiert hatte, mit dem Hinweis auf seine Homosexualität aufgefordert worden war, sich das Leben zu nehmen. [2] Für die zweite These spricht, dass sich seine Freunde mit einem Kuss auf die Lippen des Leichnams verabschiedet haben sollen - was wie der geöffnete Sarg des Toten einer typisch russischen Tradition entspricht und nur vorgenommen wird, wenn die Gefahr einer Infektion gering ist. In verschiedenen Fachpublikationen wurde diese ursprünglich 1979 von Alexandra Orlowa aufgestellte These vertreten. Allerdings wies Alexander Poznansky in seinem 1998 erschienenen Buch über Tschaikowskis Tod verschiedene Unstimmigkeiten dieser Theorie nach.

Werke

Bühnenwerke

Opern

- Der Wojewode

- Der Opritschnik („Der Leibwächter“) – Oper in 4 Akten nach Lashetschnikow (1870–1872; Libretto: P. Tschaikowski), Uraufführung: St. Petersburg 1874

- Wakula der Schmied op. 14 – Oper in 3 Akten nach Gogol (1874; Libretto: J. P. Polonski), Uraufführung: St. Petersburg 1876. Neufassung (4 Akte) mit dem Titel „Die Pantöffelchen“ oder „Oxanas Launen“ (1885), Uraufführung: Moskau 1887

- Eugen Onegin op. 24 – Oper in 3 Akten nach Puschkin (1877/1878; Libretto: P. Tschaikowski und K. S. Schilowski), Uraufführung: Moskau 1879

- Die Jungfrau von Orleans – Oper in 4 Akten nach Schiller (1878/1879; Libretto: P.Tschaikowski), Uraufführung: St. Petersburg 1881

- Mazeppa – Oper in 3 Akten nach Puschkin (1881–1883; Libretto: W. P. Burenin), Uraufführung: Moskau 1884

- Die Zauberin („Tscharodeika“) – Oper in 4 Akten nach I. W. Schpashinski (1885–1887; Libretto: I. W. Schpashinski), Uraufführung: St. Petersburg 1887

- Pique Dame op. 68 – Oper in 3 Akten nach Puschkin, (1890; Libretto: M. und P. Tschaikowski), Uraufführung: St. Petersburg 1890

- Jolanthe op. 69 – Oper in einem Akt nach Hertz, (1891; Libretto: M. Tschaikowski), Uraufführung: St. Petersburg 1892

Ballette

- Schwanensee op. 20 – Ballett in 4 Akten (1875/1876), Uraufführung: Moskau 1877

- Dornröschen op. 66 – Ballett in 3 Akten nach Perrault (Libretto: I. A. Wsewoloschski), Uraufführung: St. Petersburg 1890

- Der Nussknacker op. 71 – Ballett in 2 Akten nach E. T. A. Hoffmann (Libretto: I. A. Wsewoloschski; überarbeitet von M. Petipa), Uraufführung: St. Petersburg 1892

Schauspielmusik

- Musik zum Schauspiel „Der falsche Dmitri und Wassili Schuiski“ – von Ostrowski, Introduktion und Mazurka (1867)

- Musik zum Schauspiel „Der Barbier von Sevilla“ – von Beaumarchais (1872)

- Musik zum Schauspiel „Schneeflöckchen“ op. 12 – von Ostrowski (1873)

- Musik zum Schauspiel „Der Wojewode“ – von Ostrowski, Monolog für Holzbläser, Harfe und Streichorchester (1886)

- Musik zum Schauspiel „Hamlet“ op. 67a – für kleines Orchester (1891)

Orchesterwerke

Sinfonien

- 1. Sinfonie g-Moll op. 13 „Winterträume“ (1866)

- 2. Sinfonie c-Moll op. 17 „Kleinrussische“ (1872)

- 3. Sinfonie D-Dur op. 29 „Polnische“ (1875)

- 4. Sinfonie f-Moll op. 36 „Fatum“ (1877)

- Manfred-Sinfonie h-Moll op. 58 – Sinfonie in vier Bildern nach Byron (1886)

- 5. Sinfonie e-Moll op. 64 (1888)

- 6. Sinfonie h-Moll op. 74 „Pathétique“ (1893)

- Sinfonie Es-Dur (1892), sog. 7. Sinfonie (Tschaikowski) o.op. (begonnen Mai 1892, abgebrochen November 1892), Skizzen verwendet für Klavierkonzert Nr. 3 op. 75 und Andante & Finale op. 79 sowie Scherzo-Fantasie op. 72, Nr. 10 (Die Symphonie wurde in den 1950er Jahren von Semjon Bogatyrjew rekonstruiert und 1957 uraufgeführt)

Andere Orchesterwerke

- Allegro vivo E-Dur – für kleines Orchester (1863/1864)

- Allegro ma non tanto G-Dur – für Streichorchester (1863/1864)

- Andante ma non troppo/Allegro moderato A-Dur – für kleines Orchester (1863/1864)

- Agitatio/Allegro c-Moll – für kleines Orchester (1863/1864)

- Konzertouvertüre c-Moll (1865/1866)

- Ouvertüre F-Dur – (1865) für kleines, (1866) für großes Orchester

- Dänische Ouvertüre D-Dur op. 15 über die dänische Nationalhymne (1866)

- Das Gewitter e-Moll op. posth.76 – Ouvertüre zu Ostrowskis Drama (1866/1867)

- Fatum g-Moll op. posth.77 – Sinfonische Dichtung (1868)

- Romeo und Julia – Fantasie-Ouvertüre nach Shakespeare (1869; umgearbeitet 1870 und 1880)

- Der Sturm f-Moll op. 18 – Fantasie nach Shakespeare (1873)

- Suite aus dem Ballett „Der Schwanensee“ op. 20 (1876)

- Slawischer Marsch b-Moll op. 31 (1876)

- Francesca da Rimini e-Moll op. 32 – Fantasie nach Dante (1876/1877)

- Suite Nr. 1 d-Moll op. 43 (1878/1879)

- Capriccio Italien op. 45 (1880)

- Serenade C-Dur op. 48 – für Streichorchester (1880)

- Ouvertüre solennelle 1812 op. 49 – Festouvertüre (1880; Finale für Klavier solo)

- Suite Nr. 2 C-Dur op. 53 „Suite charactéristique“ (1883)

- Suite Nr. 3 G-Dur op. 55 (1884)

- Krönungsmarsch D-Dur (1883)

- Elegie zu Ehren von I. W. Ssamarin G-Dur (1884)

- Juristenmarsch D-Dur (1885)

- Suite Nr. 4 G-Dur op. 61 „Mozartiana“ (1887)

- Hamlet f-Moll op. 67 – Fantasie-Ouvertüre nach Shakespeare (1888)

- Der Wojewode a-Moll op. posth. 78 – Sinfonische Ballade (1891)

- Suite aus dem Ballett „Der Nußknacker“ op. 71a (1892)

Werke für Soloinstrument und Orchester

- Konzertstück D-Dur – für 2 Flöten und Streichorchester (1863/1864)

- Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23 (1874/1875)

- Melancholische Serenade b-Moll op. 26 – für Violine und Orchester (1875)

- Rokoko-Variationen A-Dur op. 33 – für Violoncello und Orchester (1876/1877)

- Valse-Scherzo C-Dur op. 34 – für Violine und Orchester (1878)

- Violinkonzert D-Dur op. 35 (1878)

- Klavierkonzert Nr. 2 G-Dur op. 44 (1879/1880; revidiert 1893)

- Konzertfantasie G-Dur op. 56 – für Klavier und Orchester (1884)

- Pezzo capriccioso h-Moll op. 62 – für Violoncello und Orchester (1887)

- Klavierkonzert Nr. 3 Es-Dur op. posth. (1893), 1. Satz vollständig, 2. & 3. Satz nur im originalen Auszug für zwei Klaviere, posthum herausgeben als:

- Allegro Brillante op. 75 – für Klavier und Orchester (1893), herausgegeben und bearbeitet von Sergei Tanejew

- Andante & Finale op. 79 – für Klavier und Orchester (1893), instrumentiert von S. Tanejew

Kammermusik

- Adagio F-Dur – für Bläseroktett (1863/1864)

- Allegro c-Moll – für Klaviersextett (1863/1864)

- Adagio molto Es-Dur – für Streichquartett und Harfe (1863/1864)

- Allegro vivace B-Dur – für Streichquartett (1863/1864)

- Andante molto G-Dur – für Streichquartett (1863/1864)

- Andante ma non troppo e-Moll – für Streichquartett (1863/1864)

- Allegretto E-Dur – für Streichquartett (1863/1864)

- Adagio C-Dur – für Bläserquartett (1863/1864)

- Allegretto D-Dur – für Streichtrio (1863/1864)

- Streichquartett B-Dur – in einem Satz (1865)

- Streichquartett Nr. 1 D-Dur op. 11 (1871)

- Serenade D-Dur zum Namenstag von N.G.Rubinstein – für Flöte, 2 Klarinetten, Horn, Fagott und Streichquartett (1872)

- Streichquartett Nr. 2 F-Dur op. 22 (1874)

- Streichquartett Nr. 3 es-Moll op. 30 (1876)

- Drei Stücke op. 42 „Souvenir d’un lieu cher“ – für Violine und Klavier (1878; orchestriert von A.Glasunow)

- Klaviertrio a-Moll op. 50 „A la mèmoire d’un grand artiste“ (1881/1882)

- Sextett d-Moll op. 70 „Souvenir de Florence“ – Streichsextett (1890; revidiert 1891/1892)

Klavierwerke

Klavier zu 2 Händen

- Thema und Variationen a-Moll (1863/1864)

- Sonate cis-Moll op. posth.80 (1865)

- Zwei Stücke op. 1 (1863–1867)

- Souvenir de Hapsal op. 2 (1867)

- Valse-Caprice D-Dur op. 4 (1868)

- Romanze f-Moll op. 5 (1868)

- Valse-Scherzo A-Dur op. 7 (1870)

- Capriccio Ges-Dur op. 8 (1870)

- Drei Stücke op. 9 (1870)

- Zwei Stücke op. 10 (1871)

- Sechs Stücke op. 19 (1873)

- Sechs Stücke über ein Thema op. 21 (1873)

- Die Jahreszeiten op. 37a – Zwölf Charakterstücke (1875/1876; orchestriert von Alexander Gauk)

- Marsch „Freiwillige Flotte“ C-Dur (1878)

- Große Sonate G-Dur op. 37 (1878)

- Kinderalbum (Jugendalbum) op. 39 – 24 leichte Stücke (1878)

- Zwölf Stücke op. 40 (1878)

- Sechs Stücke op. 51 (1882)

- Impromptu-Caprice G-Dur (1884)

- Dumka c-Moll op. 59 – Ukrainische Dorfszene (1886)

- Walzer-Scherzo A-Dur (1889)

- Impromptu As-Dur (1889)

- Avei passionné e-Moll (1891(?); Herkunft umstritten)

- Militärmarsch B-Dur (1893)

- Achtzehn Stücke op. 72 (1892)

- Nicht der Wind die Zweige rüttelt – Klaviersatz zum dem Volkslied (1893)

Klavier zu 4 Händen

- Fünfzig russische Volkslieder (1868/1869)

Vokalinstrumentale Werke

Singstimme und/oder Chor und Orchester

- Auf den kommenden Schlaf c-Moll – für gemischten Chor und Orchester (1863/1864)

- An die Freude – Kantate für Solostimmen, Chor und Orchester nach Schiller (1865)

- Kantate zum Gedächtnis des 200-jährigen Geburtstages Zar Peter des Großen – für Tenor, gemischten Chor und Orchester (1872)

- Kantate zum 50-jährigen Jubiläum von O. A. Petrow – für Tenor, gemischten Chor und Orchester nach N. A. Nekrassow (1875)

- Moskau – Krönungskantate für Mezzosopran, Bariton, gemischten Chor und Orchester nach Maikow (1883)

Lieder

- Mein Genius, mein Engel, mein Freund – Fet (vor 1860)

- Semphiras Lied – Puschkin (Anfang der 1860er)

- Sechs Romanzen op. 6 (1869)

- So schnell vergessen – Apuchtin (1870)

- Sechs Romanzen op. 16 (1875)

- Nimm mein Herz – Fet (1873)

- Sechs Romanzen op. 25 (1875)

- Sechs Romanzen op. 27 (1875)

- Sechs Romanzen op. 28 (1875)

- Ich wollt', meine Schmerzen ergössen sich – Mey nach Heine (1875)

- Nicht lange mehr wandeln wir – Grekow (1875)

- Sechs Romanzen op. 38 (1878)

- Sechs Duette op. 46 (1880)

- Sieben Romanzen op. 47 (1880)

- Romeo und Julia – Szene mit Duett (1881; 1893 beendet und instrumentiert von S.Tanejew)

- Sechzehn Kinderlieder op. 54 (1883)

- Sechs Romanzen op. 57 (1883)

- Zwölf Romanzen op. 60 (1886)

- Sechs Romanzen op. 63 (1887)

- Sechs Lieder op. 65 – auf französischen Text (1888)

- Sechs Romanzen op. 73 – auf deutschen Text (1893)

Vokalwerke

- Auf den kommenden Schlaf c-Moll – für gemischten Chor (1863/1864)

- Chor zum 50. Jahrestag der Rechtsschule B-Dur – für gemischten Chor (1885)

- Der Engel jauchzt G-Dur – für gemischten Chor (1887)

- Die goldene Wolke schlief f-Moll – für gemischten Chor (1887)

- Gruß an A.Rubinstein C-Dur – für gemischten Chor (1889)

- Die Nachtigall D-Dur – für gemischten Chor (1889)

- Nicht der Kuckuck im feuchten Fichtenwald G-Dur – für gemischten Chor (1891)

- Abend G-Dur – für dreistimmigen Männerchor (1881)

- Glückselig ist, wer lächelt F-Dur – für vierstimmigen Männerchor (1887)

- Warum der Freuden Stimmen wehren? B-Dur – für Männerchor (1891)

- Ohne Zeit e-Moll – für Frauenchor (vierstimmig) (1891)

- Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus op. 41 – 14 Nummern für gemischten Chor (1878)

- Nachtvesper op. 52 – 17 Chöre für gemischten Chor (1881/1882)

- Neun Kirchenchöre – für gemischten Chor (vierstimmig) (1884/1885)

- Hymnus zu Ehren der Heiligen Cyrill und Methodius F-Dur – für gemischten Chor (1885)

- Die Nacht – für 4 Solostimmen (SATB) mit Klavierbegleitung nach Mozarts Klavierfantasie KV 475 (1893)

Transkriptionen und Orchestrierungen

- Der Wojewode op. 3 – für Gesang und Klavier (1868)

- Der Wojewode op. 3 – Potpurri für Klavier (1868)

- Der Wojewode op. 3 – für Klavier zu 4 Händen (1868)

- Sinfonie Nr. 2 op. 17 – für Klavier zu 4 Händen (1872)

- Romanze op. 16 Nr. 5 – für Klavier (vor 1873)

- Klavierkonzert Nr. 1 op. 23 – für 2 Klaviere (1874)

- Der Opritschnik – für Gesang und Klavier (1874)

- Melancholische Serenade op. 26 – für Violine und Klavier (1875)

- Slawischer Marsch op. 31 – für Klavier (1876)

- Dänische Ouvertüre op. 15 – für Klavier zu 4 Händen (1878)

- Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus op. 41 – für Klavier (1878)

- Orchestersuite Nr. 1 op. 43 – für Klavier zu 4 Händen (1878)

- Eugen Onegin – für Gesang und Klavier (1878)

- Klavierkonzert Nr. 2 op. 44 – für 2 Klaviere (1880)

- Capriccio Italien op. 45 – für Klavier zu 4 Händen (1883)

- Serenade op. 48 – für Klavier zu 4 Händen (1880)

- Orchestersuite Nr. 2 op. 53 – für Klavier zu 4 Händen (1883)

- Mazeppa – für Gesang und Klavier (1883)

- Kinderlied op. 54 Nr. 5 – für Gesang und Orchester (1884)

- Romanze op. 47 Nr. 7 – für Gesang und Orchester (1884)

- Orchestersuite Nr. 3 op. 55 – für Klavier zu 4 Händen (1884)

- Moskau – für Gesang und Klavier (vor 1885)

- Pezzo capriccioso op. 62 – für Violoncello und Klavier (1887)

- Die Zauberin – für Gesang und Klavier (1887)

- Andante cantabile- 2. Satz aus dem Streichquartett Nr. 1 op. 11 für Violoncello und Streichorchester, (1888(?))

- Nocturne op. 19 Nr. 4 – für Violoncello und Orchester (1888)

- Duett op. 46 Nr. 6 – für Gesang und Orchester (1888)

- Kinderlied op. 54 Nr. 5 – für gemischten Chor a cappella (1889)

- Pique Dame op. 68 – 2 Fassungen für Gesang und Klavier (1890)

- Jolanthe op. 69 – für Gesang und Klavier (1892)

- Der Nussknacker op. 71 – für Klavier (als op. 71b veröffentlicht) (1892)

- Sinfonie Nr. 6 op. 74 – für Klavier zu 4 Händen (1893)

- Klavierkonzert Nr. 3 op. 75 – für 2 Klavier (1893)

- Weber: Menuetto capriccioso aus der 'Klaviersonate op. 39 Nr. 2' – für Orchester (1863)

- Beethoven: Allegro der Violinsonate op. 47 – für Violine und Orchester (1863/1864)

- Beethoven: 1.Satz aus der 'Klaviersonate op. 13 Nr. 2' – für Orchester (1863/1864)

- Schumann: Adagio und Allegro brillante (Nr. 11 und 12 der Sinfonischen Etüden op. 13) – für Orchester (1863/1864)

- Gungl: Le Retour – für Orchester (1863/1864; unvollendet)

- Dubuque: Maria-Dagmar – für Orchester (1886)

- Dubuque: Liebeserinnerung – für Klavier zu 4 Händen (1866/1867)

- Dargomyschski: Kasatschok – für Klavier (1867)

- Auber: Ergänzungen zur Oper „Le domino noir“ (1868)

- Fünfzig russische Volkslieder – für Klavier zu 4 Händen (1869)

- Rubinstein: Iwan der Schreckliche – für Klavier zu 4 Händen (1869)

- Stradella: O del mio dolce ardor – für Gesang und Orchester (1870)

- Cimarosa: Terzett aus der Oper „Il matrimonio segreto“ für Orchester (1870(?))

- Rubinstein: Don Quixote für Klavier zu 4 Händen (1871)

- Kinderlieder auf russische und ukrainische Melodien – für Gesang und Klavier (1872 und 1877)

- Haydn: Gott erhalte Franz den Kaiser – für Orchester (1874(?))

- Schumann: Ballade für Heideknaben op. 122 Nr. 1 – für Sprecher und Orchester (1874)

- Liszt: Der König von Thule – für Gesang und Orchester (1874)

- Gaudeamus igitur – für Männerchor mit Klavierbegleitung (1874)

- Mozart: Figaros Hochzeit – Änderungen einiger Rezitative (1875)

- Dargomyschski: Die goldene Wolke schlief – für Gesangsterzett (STB) und Orchester (1876)

- Glinka: Slawsja (Chor aus „Ein Leben für den Zaren“) – für Unisono-Chor und Streichorchester (1883)

- Laroche: Fantasie-Ouvertüre aus „Marmosina“ – für Klavier und Orchester (1888)

- Menter: Ungarische Zigeunerweisen – für Klavier und Orchester (1892/1893)

- Valse-Scherzo C-Dur op. 34 – für Violine und Klavier

- Liszt: Orchestrierung des Klavierkonzert im ungarischen Stil

Fragmente und verlorene Werke

- Anastasie-Valse – für Klavier (1854), verloren

- Mezza notte – Lied für hohe Stimme auf italienischen Text (Anfang der 1860er), verloren

- Nah dem Fluße, nah der Brücke – für Klavier (1862), verloren

- Die Römer im Colosseum – Schauspielmusik (1863/1864), verloren

- Boris Godunow – Schauspielmusik zu einer Szene nach A. S. Puschkin (1863/1864), verloren

- Oratorium – für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester (1863/1864), verloren

- Allegro f-Moll – für Klavier (1863/1864), Skizzen

- Charaktertänze – als „Tänze und Landmädchen“ in die Oper „Der Wojewode“ aufgenommen (1865), verloren

- Eine verwickelte Geschichte – Schauspielmusik zum Lustspiel P. S. Fedorows (1867), verloren

- Der Wojewode op. 3 – Oper in 3 Akten nach A. N. Ostrowski (1867/1868; Libretto: A. N. Ostrowski und P. I. Tschaikowski), Uraufführung: Moskau 1869; erhalten sind: Ouvertüre, Zwischenaktmusik und Ballettmusik, rekonstruiert von P. A. Lamm und W. J. Schebalin

- Undine – Oper in 3 Akten (1869; Libretto: W. A. Sollogub), Uraufführung der Fragmente: Moskau 1870; vernichtet, einige Teile in anderen Kompositionen verwendet

- Mandragora – Oper nach S. A. Ratschinski (1869/1879), erhalten ist nur der „Chor der Blumen und Insekten“ für Chor und Orchester

- Natur und Liebe Ges-Dur – für 2 Sopran, Alt, Frauenchor und Klavier (1870), verloren

- Die blauen Frühlungsaugen – Lied nach Heine (1873), verloren

- Trauermarsch auf Motive aus der Oper „Der Opritschnik“ für Klavier (1877), verloren

- Die Fee – Schauspielmusik zum Bühnenstück von O. Felier, Wiegenlied und Walzer (1879), verloren

- Montenegro – Musik zum lebenden Bild „Verlesung des Manifestes zur Kriegserklärung Rußlands an die Türkei“, für kleines Orchester (1880), verloren

- Kantate – für vierstimmigen Frauenchor a cappella (1880)

- Romeo und Julia – Oper nach Shakespeare (Anfang der 1880er), begonnen wurde nur ein Duett von Romeo und Julia, das stellenweise auf Musik der gleichnamigen Orchesterfantasie basiert, Vollendung des Duetts durch S. Tanejew, (1894)

- Konzertstück für Flöte und Orchester (1883), einige Themen

- Dornröschen – Suite für Orchester (1889/1890), Skizzen

- Sinfonie Es-Dur – (1891/1892), unvollendet, nur der erste Satz instrumentiert, Sätze 1, 2 und 4 op. 75 und op. 79, 3.Satz Scherzo-Fantasie op. 72 Nr. 10 für Klavier, instrumentiert (1955) von S.Bogatyrijew und als Sinfonie Nr. 7 herausgegeben

- Momento lirico (Impromptu) As-Dur – für Klavier (1892/1893), vollendet von S. Tanejew

- Frühling – Frauenchor a cappella, verloren

Sonstiges

Tschaikowski pflegte eine jahrelange Brieffreundschaft mit Nadeschda Filaretowna von Meck.

Nach ihm benannt ist einer der wichtigsten internationalen Wettbewerbe für junge Musiker, der alle vier Jahre in Moskau ausgetragen wird, der Tschaikowski-Wettbewerb.

Tschaikowski wird im Rock ’n’ Roll-Klassiker Roll Over Beethoven (1956) und in diversen Rocksongs erwähnt, z. B. Let There Be Rock von AC/DC (1977) oder Disco in Moskau von den Toten Hosen (1986).

Er wurde auf einer modernen russischen Goldmünze verewigt.

Literatur (Auswahl)

- Literatur von und über Pjotr Iljitsch Tschaikowski im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Susanne Dammann, Gattung und Einzelwerk im symphonischen Frühwerk Cajkovskijs, Stuttgart 1996.

- Susanne Dammann, Überlegungen zu einer problemgeschichtlichen Untersuchung von Cajkovskijs 4. Symphonie f-Moll, op. 36, in: Internationales Cajkovskij-Symposium 1993 (= Cajkovskij-Studien Bd. 1), Mainz 1995, S. 87-102. ISBN 3-7957-0295-X.

- Constantin Floros: Peter Tschaikowsky. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-499-50668-8

- Edward Garden: Tschaikowsky, Leben und Werk. Stuttgart 1986.

- Everett Helm: Peter I. Tschaikowsky. Rowohlt, Reinbek 1976.

- Iwan Knorr: Peter Tschaikowsky. Harmonie, Berlin 1900.

- Nikolai van der Pals: Tschaikowsky. Athenaion, Potsdam 1940.

- Klaus Mann: Symphonie Pathétique – Ein Tschaikowsky-Roman. Rowohlt, Reinbek 1981, ISBN 3-499-22478-X

- Karl Hruby: Peter Tschaikowsky. Eine monographische Studie. Seemann Nachfolger, Leipzig 1902.

- Vladimir Volkoff: Tchaïkovsky. Julliard, Paris 1983.

- Michael Pitz-Grewenig: Vorwort zur Partitur-Ausgabe Tschaikowsky, Suite Nr. 2, op. 53, München 2006

- Michael Pitz-Grewenig: Vorwort zur Partitur-Ausgabe Tschaikowsky, Fantaisie de concert pour Piano avec accompagnement d'Orchestre ou d'un second Piano, op. 56,München 2006

- Alexander Poznansky: Tschaikowskys Tod. Geschichte und Revision einer Legende. Schott, Mainz 1998, ISBN 3-254-08373-3

- Alexander Poznansky: Čajkovskijs Homosexualität und sein Tod – Legenden und Wirklichkeit. in: Čajkovskij-Studien, Band 3, im Auftrag der Tschaikowsky-Gesellschaft Klin/Tübingen, Hrsg. Thomas Kohlhase, Schott, Mainz 1998, ISBN 3-7957-0341-7

- Nina Berberova: Tschaikowsky. Biographie auf der Grundlage von Briefen (Dt. von A. Kamp), Claassen, 1989, ISBN 3-546-41297-4

Filme

- Tschaikowsky – Genie und Wahnsinn (The Music Lovers (1970, Großbritannien)), Regie Ken Russell, Film von Melvyn Bragg mit Richard Chamberlain als Tschaikowsky und Glenda Jackson als seine Frau.

Einzelnachweise

Weblinks

- www.kreusch-sheet-music.net Sammlung von Tschaikowskis Klavierwerken

- Biographie des Juristen Tschaikowski auf den Seiten des Boorberg-Verlages

- Tschaikowsky-Gesellschaft.de

- Werkausschnitt: Sinfonie Nr. 5, Historische Aufnahme vom 8. Mai 1930 (Deutsches Rundfunk-Archiv)

- Classic Cat - Tchaikovsky mp3s

- Tchaikovsky-Research.org

- Klaviernoten und Hörproben des Kinderalbums

- Gemeinfreie Notenausgaben von Tschaikowski im International Music Score Library Project

- Literatur von und über Pjotr Iljitsch Tschaikowski im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Personendaten NAME Tschaikowski, Pjotr Iljitsch ALTERNATIVNAMEN Tschaikowsky, Peter; Чайковский, Пётр Ильич (russisch); Pëtr Il'ič Čajkovskij (wissenschaftliche Transliteration) KURZBESCHREIBUNG russischer Komponist GEBURTSDATUM 7. Mai 1840 GEBURTSORT Kamsko, Russland STERBEDATUM 6. November 1893 STERBEORT Sankt Petersburg, Russland

Wikimedia Foundation.