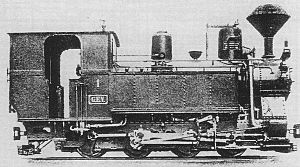

- MÁVAG-Typ 70

-

MÁVAG-Typ 70

MÁV-Baureihe XXIc / 490

k.u k. Heeresbahn IVa

CFR / CFF 764.4

ČSD-Baureihe U 45.0 / U 46.9

JDŽ 81

DR 99 831 / 99 2563

StLB Nr. 40Anzahl: MÁVAG: 152

Reșița: 120

Reghin: 12Hersteller: MÁVAG, Budapest

Stahlwerk Reșița

ReghinBaujahr(e): 1906-1988 Achsformel: Dn2t Spurweite: 760 mm (Bosnische Spur) Länge über Puffer: 7.465 mm Höhe: 3.508 mm Gesamtradstand: 3.350 mm Kleinster bef. Halbmesser: 35 m (*30 m) Leermasse: (*20,5 t) Dienstmasse: 22 t (*24,8 t) Reibungsmasse: 22 t (*24,8 t) Radsatzfahrmasse: 5,5 t (*6,2 t) Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h Indizierte Leistung: 290 PS Treibraddurchmesser: 750 mm Steuerungsart: Stephenson

Heusinger (ab Baujahr 1941)Zylinderanzahl: 2 Zylinderdurchmesser: 325 mm (*320 mm) Kolbenhub: 350 mm (*360 mm) Kesselüberdruck: 14 bar Anzahl der Heizrohre: 76 Rostfläche: 1,04 m² (*1,18 m²) Strahlungsheizfläche: 4,70 m² (*5,13 m²) Rohrheizfläche: 43,45 m² (*36,57 m²) Verdampfungsheizfläche: 48,15 m² (*41,70 m²) Wasservorrat: 2 m³ Brennstoffvorrat: 1 t (*1,3 t) Kohle * Nachbau Resita 1951/1958; Reghin 1984/1988 Als Typ 70 bezeichnete die Budapester Maschinenfabrik MÁVAG eine Baureihe schmalspuriger Tenderlokomotive für Bosnische Spur (760 mm). Fahrzeuge dieses Typs waren in ganz Südosteuropa auf Feld- und Waldbahnen, aber auch auf den Strecken des öffentlichen Verkehrs verbreitet. Mit insgesamt 284 Exemplaren ist der Typ 70 eine der meistgebauten Schmalspurlokomotiven Europas.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Fahrzeuge der MÁVAG

Der Typ 70 war Teil einer Typenreihe vierfachgekuppelter Schmalspurlokomotiven, die von der MÁVAG insbesondere für Feld- und Waldbahnen konzipiert worden waren. Besonderes Charakteristikum waren die verwendeten Klien-Lindner-Hohlachsen, die eine gute Kurvenläufigkeit ermöglichten. Weitestgehend baugleiche Lokomotiven waren insbesondere der kleinere Typ 85 für eine Achslast von 4,4 t und der größere Typ 51 mit einer Achslast von 6,5 t.

Die ersten Lokomotiven des neuen Typs 70 erwarb 1905 die Görgenyivölgyi erdei vasut (GEV) in Siebenbürgen. Als sich die leistungsstarken Lokomotiven dort bewährten, erwarb auch die Ungarischen Staatsbahn (MÁV) solche Lokomotiven für ihre Schmalspurbahnen. Zwischen 1906 und 1914 kamen insgesamt 31 Lokomotiven zur MÁV, die dort als 490.001 bis 490.031 eingeordnet wurden.[1]

Nach dem Zerfall der Donaumonarchie infolge des Ersten Weltkrieges verblieben die meisten Lokomotiven der Reihe in den Nachfolgestaaten Rumänien, Tschechoslowakei, Polen, Italien und Jugoslawien.

Als 1938 und 1940 infolge der Wiener Schiedssprüche ein Teil der Gebiete wieder zu Ungarn kam, entstand erneut Bedarf an diesen leistungsfähigen Lokomotiven. Die MÁVAG überarbeitete die Konstruktion und fertigte ab 1942 nochmals 52 Lokomotiven. Die MÁV erwarb zunächst 20 Lokomotiven, die insbesondere für den Einsatz auf dem Schmalspurnetz von Marosvásárhely (Târgu Mureș) in Siebenbürgen vorgesehen waren. Ein Großteil dieser Lokomotiven verblieb ab 1944 bei den Rumänischen Staatsbahnen (CFR), nachdem dieses Verkehrsgebiet im Laufe des Zweiten Weltkriegs wieder an Rumänien gefallen war.

Die letzte Bauserie des Typs 70 fertigte die MÁVAG im Jahr 1950. Acht dieser Lokomotiven kamen nochmals zur MÁV, zehn erwarb die staatliche rumänische Waldbahnverwaltung Căile Ferate Forestiere (CFF).

Insgesamt entstanden so bei der MÁVAG 152 Lokomotiven, die sich auf insgesamt 21 Bauserien verteilten.

Rumänische Nachbauserien

Auch nach der Produktionseinstellung des Typs 70 bei der MÁVAG bestand bei den rumänischen Waldbahnen noch ein enormer Bedarf an neuen Lokomotiven. Das Stahlwerk Reșița begann deshalb 1951 mit der Produktion einer Nachbauserie. Sie unterschied sich von den Fahrzeugen der MÁVAG insbesondere durch ein höheres Dienstgewicht und eine etwas höhere Leistung. Bis 1958 verließen insgesamt 120 Lokomotiven die Werkhallen in Reșița, die auf nahezu allen rumänischen Waldbahnen zum Einsatz kamen.

In den 1970er Jahren war Rumänien schließlich eines der letzten Länder Europas, in denen noch Waldbahnen in nennenswerten Umfang betrieben wurden. Eine Umstellung der Holztransporte auf LKW fand in Rumänien nur vereinzelt statt. Letztlich scheiterte sogar das Vorhaben, die Dampflokomotiven durch modernere Diesellokomotiven abzulösen. Grund dafür war insbesondere die Kontingentierung von Dieselkraftstoff, der vorwiegend aus der Sowjetunion bezogen werden musste. Der Brennstoff für die alten Dampflokomotiven fiel dagegen in den Sägewerken in Form von Abfallholz kostenlos an. So begann das Traktorenwerk in Reghin 1984 mit dem Neubau von Dampflokomotiven nach den Originalplänen von Reșița. Bis 1988 entstanden so noch einmal zwölf Lokomotiven für die rumänischen Waldbahnen.[2]

Technische Merkmale

Die Lokomotiven besitzen einen aus zwei Schüssen bestehenden Langkessel mit zunächst einem, ab der 15. Bauserie mit zwei Dampfdomen. Auf dem zweiten Kesselschuss (ab 15. Bauserie zwischen den Domen) ist der Sandkasten angeordnet. Alle holzgefeuerten Lokomotiven waren mit einem Kobelschornstein ausgerüstet.

Als Dampfmaschine dient ein Zweizylinder-Triebwerk mit einfacher Dampfdehnung und Stephensonsteuerung. Angetrieben wird die dritte Kuppelachse. Ab der 15. Bauserie hatte die Dampfmaschine eine Heusingersteuerung.

Die Treibachsen sind starr in einem Außenrahmen gelagert. Zur besseren Kurvenläufigkeit sind die erste und vierte Kuppelachse als Klien-Lindner-Hohlachse ausgeführt. Geführt werden die Hohlachsen in Lenkgestellen, die über einen Hebelmechanismus miteinander verbunden sind.

Für den Einsatz auf neigungsreichen Strecken besaßen die Lokomotiven eine Gegendruckbremse nach le Chatelier. Ab der 15. Bauserie erhielten die Maschinen Druckluftbremsen.

Der Wasservorrat von 2 m³ befand sich in zwei seitlichen Wasserkästen. Der Brennstoffvorrat befand sich hinter dem Führerhaus. Je nach Einsatzgebiet konnten 850 kg Holz oder 1 Tonne Kohle gebunkert werden.

Bei einer Leistung von 290 PS beförderten sie auf ebener Strecke 210 t mit 25 km/h und bei einer Steigung von 25 Promille 85 t mit 12 km/h.

Einsatz

Der Typ 70 bei der k. u k. Heeresbahn

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs bestand bei der k. u k. Heeresbahn ein großer Bedarf an Lokomotiven für Militärzwecke. Die k.u k. Heeresbahn erhielt 1916 von der MÁVAG insgesamt acht Lokomotiven, die dort als Reihe IVa eingeordnet worden. Dazu kamen noch drei 1912 gelieferte Fahrzeuge der Grantaler Bahn, die beschlagnahmt wurden.

Eingesetzt wurden die Lokomomotiven auf fast allen frontnahen Schmalspurbahnen mit bosnischer Spurweite. Belegt sind insbesondere Einsätze auf der Prislopbahn in den Karpaten, der Steinbeisbahn in Bosnien-Herzegowina sowie auf der Grödnerbahn in Südtirol. Nach dem Ersten Weltkrieg kam keine mehr nach Ungarn zurück. Sechs Maschinen verblieben in Jugoslawien, zwei in Italien, zwei in der Tschechoslowakei und eine in Polen.[3]

Der Typ 70 in den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie

Rumänien

Die weiteste Verbreitung fand der Typ 70 auf den Schmalspurbahnen Rumäniens. Sowohl die Rumänische Staatsbahn (CFR) als auch die staatliche rumänische Waldbahngesellschaft Căile Ferate Forestiere (CFF) setzten eine Vielzahl von Lokomotiven ein. Auf den rumänischen Waldbahnen in den Karpaten endete der reguläre Einsatz der Fahrzeuge bis 2001 mit der Stilllegung der Einsatzstrecken. Einzige verbliebene Strecke ist seitdem die Wassertalbahn bei Vișeu de Sus. Dort wird auch weiterhin ein Teil der Züge aus touristischen Gründen mit Dampflokomotiven gefahren.

Einsatz auf Waldbahnen:

- Waldbahn Vișeu de Sus (Wassertalbahn)

- Waldbahn Câmpu Cetății

- Waldbahn Berzasca

- Waldbahn Moldovița

- Waldbahn Tismana

- Waldbahn Orăștie

- Waldbahn Covasna

Tschechoslowakei

In der Tschechoslowakei waren nach dem Ersten Weltkrieg nur zwei Lokomotiven verblieben, die vorher zum Bestand der k. u k. Heeresbahn gehört hatten. Die Tschechoslowakischen Staatsbahnen ordneten die Fahrzeuge als U 45.001 und U 45.002 in ihren Bestand ein. Zum Einsatz kamen sie auf der in der Karpatenukraine gelegenen Borzsatalbahn. Als das Verkehrsgebiet 1938 zunächst wieder an Ungarn und 1944 an die Sowjetunion fiel, verblieben sie dort.[4] [5]

Zwei weitere Lokomotiven dieses Typs waren auf den Waldbahnen der Slowakei zu finden. Sie waren 1942 von der MÁVAG an die Čiernohronská lesná železnica (ČHLD) und die Považská lesná železnica (PLŽ) geliefert worden, wo sie entsprechend dem ČSD-Nummernschema für Privatbahnlokomotien als U 46.901 und U 46.902 bezeichnet wurden.

Jugoslawien

Auf dem Gebiet des späteren Jugoslawiens verblieben nach dem Ersten Weltkrieg insgesamt elf Lokomotiven der Baujahre 1912 bis 1916, die sowohl von der k. u k. Heeresbahn als auch von den Ungarischen Staatsbahnen stammten. Acht Lokomotiven kamen als 81-001 bis 81-008 zur Jugoslawischen Staatsbahn (JŽ)[6], vier verblieben bei der privaten Steinbeisbahn in Prijedor.

Der Typ 70 bei der Deutschen Reichsbahn

In den Bestand der Deutschen Reichsbahn (DR) kamen erst in Folge des Zweiten Weltkriegs einige Lokomotiven. Zwei der Maschinen stammten von der Jugoslawischen Staatsbahn (JŽ), wo sie die Nummern 81-001 und 81-004 getragen hatten. Eine der Lokomotiven fuhr als Nr. 40 bei den Steiermärkischen Gaueisenbahnen, die andere wurde dagegen von DR selbst als 99 831 auf der Schmalspurbahn Neuhaus–Neubistritz (Jindřichův Hradec–Nová Bystřice) im Sudetenland eingesetzt. Beide Lokomotiven kamen im Juni 1947 wieder zu den JŽ.

Eine dritte Lokomotive war 1943 in Polen beschlagnahmt worden. Sie verblieb auf dem Bahnhof Mügeln (b Oschatz) in Sachsen, wo sie nach Kriegsende als 99 2563 wieder betriebsfähig aufgearbeitet wurde. 1955 wurde sie dort ausgemustert und verschrottet.

Museal erhaltene Lokomotiven

Lokomotiven der MÁVAG

Bedingt durch die hohe gebaute Stückzahl sind auch heute noch etliche originale Lokomotiven des Typs 70 erhalten. Die älteste noch erhaltene Lokomotive war 1910 von der MÁVAG mit der Fabriknummer 2619 geliefert worden. Sie lief bis 1992 auf der Waldbahn Berzasca und steht heute im Feld- und Industriebahnmuseum im niederösterreichischen Türnitz.

Museal erhaltene Lokomotiven der MÁVAG Fabrik-Nr. Baujahr Bauserie Herkunft Heutiger Standort Bemerkung Foto 2619 1910 - ? Feld- und Industriebahnmuseum Türnitz - - 2832 1911 - ? Kulturpflegeverein Steinberg - - 5260 1942 70.15 MÁV 490.039 Kindereisenbahn Budapest betriebsfähig - 5262 1942 70.15 MÁV 490.041 Szombathely Denkmal - 5276 1942 70.15 Nr. 5 IMRE Bergbaumuseum Gánt Denkmal

5277 1942 70.15 ČHLD U 46.901 Schwarzgranbahn[7], Čierny Balog/Slowakei betriebsfähig 5278 1942 70.15 PLŽ U 46.902 Kreismuseum Pribylina/Slowakei abgestellt, Wiederinbetriebnahme geplant - 5848 1950 70.21 MÁV 490.056 Kindereisenbahn Budapest betriebsfähig 5849 1950 70.21 MÁV 490.057 Museum Nagycenk Denkmal 5850 1950 70.21 MÁV 490.058 Ópusztaszer Denkmal Lokomotiven der rumänischen Nachbauserien

Angesichts des zum Teil geringen Alters entstammen heute die meisten noch erhaltenen Lokomotiven den rumänischen Nachbauserien aus Reșița und Reghin. Mehrere Lokomotiven kamen an Eisenbahnmuseen und Museumsbahnen in ganz Europa, wo etliche auch betriebsfähig vorgehalten werden.

Erhaltene Lokomotiven der rumänischen Nachbauserien Hersteller Fabrik-Nr. Baujahr Herkunft Heutiger Standort Bemerkung Foto Reșița 1458 1958 ACC Criscior Nr. 8 JHMD, Jindřichův Hradec/Tschechien betriebsfähig als U 46.001

Reșița - 1951 CFF 764-425 Welshpool and Llanfair Light Railway betriebsfähig

Reșița - 1954 CFF 764-421 Wassertalbahn, Viseu de Sus/Rumänien betriebsfähig

Reșița - 1955 CFF 764-436 Wassertalbahn, Viseu de Sus/Rumänien abgestellt

Reșița - 1955 CFF 764-449 Bahnpark Augsburg[8] Leihgabe von RG Holz, Viseu de Sus - Reșița - 1955 CFF 764-469 Wassertalbahn, Viseu de Sus/Rumänien in Aufarbeitung - Reghin 601 1984 CFF 764-404R Stainzerbahn, Stainz/Österreich betriebsfähig - Reghin - 1984 CFF 764-408R Wassertalbahn, Viseu de Sus/Rumänien betriebsfähig - Reghin 606 1985 CFF 764-409R Eisenbahn & Technik Museum Rügen - - Reghin 619 1986 CFF 764-411R Stainzerbahn, Stainz/Österreich betriebsfähig

Siehe auch

- Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der MÁV

- Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der ČSD

Literatur

- Mihály Kubinsky (Hrsg.): Ungarische Lokomotiven und Triebwagen, Akadémiai Kiadó, Budapest 1975, ISBN 963-05-0125-2

- Karel Just: Parní Lokomotivy na úzkorozchodných dratích ČSD. Vydavatelství dopravní literatury Ing. Luděk Čada, Litoměřice, 2001 ISBN 80-902706-5-4

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Aufstellung zu den Lokomotiven im Bestand der MÁV auf www.pospichal.net

- ↑ Aufstellung der Lokomotiven des Traktorenwerks Reghin auf www.pospichal.at

- ↑ Aufstellung zu den Lokomotiven der k. u k. Heeresbahn

- ↑ Jindřich Bek, Zdeněk Bek: Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy [3]. Nakladatelství corona, Praha, 2000 ISBN 80-86116-20-4; S. 201f

- ↑ Josef Motyčka: Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy [5]. Nakladatelství corona, Praha, 2001 ISBN 80-86116-23-9; S. 76

- ↑ Aufstellung zu den Lokomotiven im Bestand der JŽ auf www.pospichal.net

- ↑ Beschreibung der U 46.901 (slowakisch)

- ↑ Homepage des Museums Bahnpark Augsburg

Wikimedia Foundation.