- Dialekte und Sprachen in Nordrhein-Westfalen

-

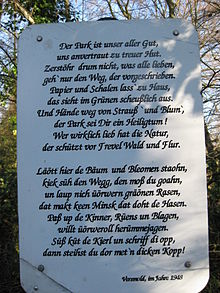

Tafel mit deutscher Inschrift und (freier) niederdeutscher Übersetzung im westfälischen Versmold

Tafel mit deutscher Inschrift und (freier) niederdeutscher Übersetzung im westfälischen Versmold

Ähnliches Schild im niederfränkischen Mölmsch

Ähnliches Schild im niederfränkischen Mölmsch

Die Dialekte und Sprachen in Nordrhein-Westfalen zeigen eine mit der kulturräumlichen Inhomogenität des Landes Nordrhein-Westfalen einhergehende große Varietät. Die heute im Land dominierende Umgangs- und Amtssprache ist Deutsch; die Niederdeutsche Sprache wurde weitgehend verdrängt. Historisch bedingt finden sich im rheinischen Landesteil überwiegend Fränkische Dialekte, in Westfalen-Lippe überwiegend Westfälische Dialekte.

Inhaltsverzeichnis

Überblick

Das Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens bildete nie einen einheitlichen und geschlossenen Kultur- oder Sprachraum und bildet überhaupt erst seit 1946 eine staatliche Einheit – vergleiche Geschichte Nordrhein-Westfalens. Eine Folge davon sind teils deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Sprache und der Dialekte im heutigen Nordrhein-Westfalen. Am auffälligsten ist in dieser Hinsicht die Trennung des Landes in einen bereits frühzeitig hochdeutschen und einen weiterhin niederdeutschen Sprachraum. Das historisch weit verbreitete Niederdeutsch wird dabei von vielen Sprachwissenschaftler als eigenständige Sprache charakterisiert und ist heute nach der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen auch von der Landesregierung als zu schützende Sprache anerkannt. Das Niederdeutsche in Nordrhein-Westfalen ist jedoch mittlerweile weitgehend durch das Hochdeutsche verdrängt; niederdeutsche Muttersprachler machen nur noch einen sehr kleinen und stets kleiner werdenden Anteil der Bevölkerung aus. Die meisten Westfalen und Lipper sind mittlerweile des Niederdeutschen auch als Zweitsprache nicht mehr mächtig. Deutlich zeigt sich aber der nachwirkende Einfluss des Niederdeutschen auf die Dialekträume in Nordrhein-Westfalen. Die Dialekträume sind dabei in Nordrhein-Westfalen heute meist als Dialektkontinuum ohne trennscharfe Grenzen abgebildet. Auffälligste Dialektgrenze ist bis heute jedoch die Linie zwischen dem deutschen und (historischem) niederdeutschem Sprachraum. Insbesondere im rheinischen Fächer sind die Grenze fließend. Der Westteil des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen (grob der rheinische Landesteil, davon insbesondere der südliche Teil, sowie das Wittgensteiner Land und Siegerland) wurde mit der Lautverschiebung frühzeitig Teil des hochdeutschen Sprachraumes, während der Ostteil (grob der Landesteil Westfalen und Lippe zuzüglich einiger niederrheinischer Gebiete und abzüglich des Wittgensteiner Landes und des Siegerlandes) weiterhin Teil des niederdeutschen Sprachraumes blieb. Als Trennlinien werden dabei oft die Uerdinger Linie oder die Benrather Linie herangezogen. Im Rheinland bildeten sich vor allem fränkische Dialekte heraus, wobei bemerkenswert ist, dass das Niederfänkische im Nordwesten des Landes zwar historisch Teil des fränkischen Dialektkontinuums ist, aber nur wenig durch die Lautverschiebung erfasst wurde, so dass das Niederfränkische eher den aus dem Niederdeutschen herausgebildeten Dialekten Westfalens, oder dem mit dem Niederdeutschen verwandten Niederländischen nahe steht. Unter dem immer größer werdenden Einfluss des Hochdeutschen seit der Reformation, wurde das Niederdeutsche im heutigen Nordrhein-Westfalen in einem langen Prozess durch das Deutsche weitgehend verdrängt. Die Bevölkerung Westfalen-Lippes bedient sich heute ganz überwiegend nur noch weniger niederdeutscher Lehnwörter und anderer sprachlicher Sonderformen, so dass das Westfälische, im historischen Sinne eine Dialektgruppe des Niederdeutschen, mittlerweile eher als Dialekt oder bloßer Regiolekt des Deutschen anzutreffen ist. Gleiches gilt für das Niederfränkische. Von der Sprachwissenschaft wird dennoch beispielsweise das Westfälische weiterhin meist bis heute als niederdeutscher Dialekte bezeichnet.

Im Gegensatz zu vielen südlicher gelegenen Teilen des deutschen Sprachraumes sind die Dialekte in der nordrhein-westfälischen Bevölkerung, insbesondere in der jüngeren Bevölkerung, jedoch nur schwach ausgeprägt. Besonders ist dies für Westfalen-Lippe festzustellen. In Westfalen liegt wie im gesamten niederdeutschen Sprachraum der Grund vor allem darin, dass sich die Bewohner beim Übergang zum Hochdeutschen vor allem an der Schriftsprache des Hochdeutschen (vgl. Standarddeutsch) orientierten. Selbst der westfälische Akzent ist im Alltag meist nur schwach ausgeprägt. Minden-Ravensberg liegt dabei bereits Hannover sehr nahe, das im Volksmund (in der Sprachwissenschaft umstritten) als Region mit vorbildlicher standarddeutscher Aussprache gilt. Etwas auffälliger ist der typische rheinische Akzent (Singsang), der allerdings nicht selten ein bloßer Rheinischer Regiolekt ist und weniger der historisch gewachsene fränkische Dialekt der Region. Unter dem Einfluss der in den Massenmedien verwendeten standarddeutschen Sprache wurden die Dialekte in Nordrhein-Westfalen stark zurückgedrängt. Da Nordrhein-Westfalen kein einheitlicher Sprachraum ist, konnte auch die lokale Sendergruppe des WDR, kaum zur Bewahrung der Dialekte beitragen: um Westfalen, Lipper und Rheinländer gleichermaßen zu erreichen, bediente sich der WDR des Hochdeutschen in seiner Standardvarietät. Tendenziell sind hochdeutsch sprechende Nordrhein-Westfalen aus dem niederdeutschen Sprachraum mit etwas Übung fähig die Dialekte des Rheinlandes zu verstehen, da es sich ja um Dialekte des Hochdeutschen handelt. Niederdeutsche Dialekte bereiten den hochdeutschen Muttersprachler dagegen meist größere Probleme, denn nicht nur Laute, sondern auch Grammatik und Vokabular weisen deutliche Unterschiede zum Hochdeutschen auf. Im Gegensatz zu den aus dem niederdeutschen herausgebildeten Dialekten haben sich im Rheinland trotz aller oben aufgezeigten Entwicklungen teils einige Dialekte besser erhalten können. Besonders der Karneval und das damit oft im Zusammenhang stehende Liedgut in einem lokalen Dialekt hat dazu beigetragen, wenngleich die Dialekte der großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln dadurch wiederum ihrerseits fränkische Dialekte im Umland verdrängen.

Größte Minderheitensprache ist vor allem das Türkische, das mit den türkischen Migranten ins Land kam. Durch den Zuzug von Spätaussiedlern sind viele Nordrhein-Westfalen auch russische Muttersprachler. Niederländisch hat bis heute eine große Verbreitung im deutsch-niederländischen Grenzgebiet und war historisch am Niederrhein insbesondere vor der preußischen Hegemonie im Rheinland weit verbreitet. Eine Sonderform des Dialekts ist das Ruhrdeutsch, das sich unter dem Einfluss von Immigranten aus dem slawischen Sprachraum erst spät als Kontinuum zwischen dem Westfälischen und Fränkischen als Regiolekt entwickelt hat.

-

Das Kabarettprogramm des eigentlich aus Südtirol stammenden Konrad Beikircher hat vor allem das Wesen des Rheinländers und die rheinischen Dialekte zum Thema

-

Der Kleinkünstler Rüdiger Hoffmann aus Paderborn hat seinen ostwestfälischen Akzent zu einem Charekteristikum seiner Vorträge entwickelt. Echtes niederdeutsches Platt spricht er jedoch – wie die meisten Westfalen – nicht.

-

Jürgen von Manger|Der Komödiant Jürgen von Manger war einer der ersten der das Ruhrdeutsch deutschlandweit bekannt machte.

Gliederung und Verbreitung

Sprachen

Die wichtigsten Sprachen im Land sind:

Sprache Verbreitung Deutsch Amts- und Umgangssprache. Niederdeutsch Kaum noch Muttersprachler, darunter deutschstämmige Plautdietsch sprechende Migranten (u. a. Russlanddeutsche).

Organisierte Sprachpflege meist auf volkstümliche Gruppen begrenzt.

Einst weit verbreitet in Westfalen-Lippe (außer Wittgensteiner Land und Siegerland) und am Niederrhein.

Durch Deutsch weitgehend verdrängt.Türkisch 580.000 türkische Staatsbürger[1] stellen größte Ausländergruppe.

Türkisch wird teils auch von den teils eingebürgerten Nachkommen der ersten Migrantengeneration als Muttersprache gesprochen.Russisch Muttersprache vieler auch deutschstämmiger Migranten aus der ehemaligen UdSSR (u. a. Russlanddeutsche). Niederländisch Am Niederrhein verbreitet durch niederländische Migranten.

Bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet am Niederrhein[2]Deutsche Dialekte

In der Sprachwissenschaft werden zahlreiche „deutsche“ (bzw. kontinentalwestgermanische) Dialekte im Bereich Nordrhein-Westfalens unterschieden. Teils werden je nach verwendeten Konzepten zur Bestimmung der Dialektgrenzen unterschiedliche Kriterien herangezogen. Unterschiedliche Modelle nennen daher unterschiedliche Dialekte (oder alternative Bezeichnungen) oder grenzen die Dialekte deutlich anders ab. Besonders die Zuordnung der niederfränkischen, teils auch der südfränkischen Dialekte im rheinischen Fächer zum niederdeutschen, hochdeutschen oder niederländischen Dialektraum ist uneinheitlich. Ein allgemein gültiges Konzept ist für die Abgrenzung der Dialekte naturgemäß nicht vorhanden und unterliegt wie oben gezeigt einer natürlichen Veränderung durch den sich wandelnden tatsächlichen Gebrauch der Dialekte. Fast jeder identifizierte Dialektraum ist daher als Kontinuum zu verstehen und weist meist keine trennscharfen Grenzen auf.

Dialektgruppen nach dem Sprachatlas des Landschaftsverbandes Rheinland

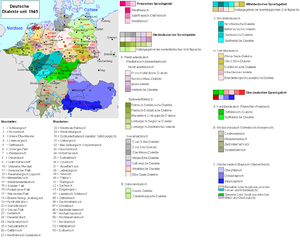

Nach einem Sprachatlas herausgegeben vom Landschaftsverband Rheinland (umstehend) finden sich in Nordrhein-Westfalen anhand einer Einteilung nach Isoglossen folgende Dialektgruppen:

- Niedersächsische Dialekte

- Westniederdeutsch

- Westfälisch (verbreitet im überwiegenden Teil Westfalen-Lippes und im Osnabrücker Land)

- Ostfälisch (östliche Teile der Kreise Höxter und Lippe; überwiegend aber östlich davon)

- Nordniederdeutsch (im Mindener Land; überwiegend aber in Niedersachsen und Ost-Niederlande)

- Westniederdeutsch

- Fränkische Dialekte

- Niederfränkisch

- Nordniederfränkisch (am Niederrhein ab etwa Line Duisburg-Kempen und nördlicher; sonst überwiegend in den südlichen Niederlanden)

- Ostbergisch (in Teilbereichen des Bergischen Landes und weiter nordwestlich bis etwa Linie Duisburg-Essen)

- Südniederfränkisch (in Teilbereichen des Rheinlandes um Düsseldorf, Mönchengladbach und Heinsberg; auch in den südlichen Niederlanden und Ostbelgien verbreitet)

- Mittelfränkische Dialekte

- Ripuarisch (kölnisches Rheinland, Region Aachen, westliche Randbereiche der Bergischen Landes und nördlicher Teil der nordrhein-westfälischen Eifel)

- Moselfränkisch (in Nordrhein-Westfalen schmaler Verbreitungsraum entlang der Grenze zu Rheinland-Pfalz sowie der überwiegende Teil des Siegerlandes; sonst überwiegend in Rheinland-Pfalz verbreitet)

- Hessisch (südöstliches Sauerland um Bad Berleburg; sonst überwiegend in Hessen verbreitet)

- Pfälzisch (in Nordrhein-Westfalen kleine Sprachinsel bei Goch am Niederrhein; Hauptverbreitungsgebiet in der Pfalz)

- Niederfränkisch

Konzept der Dialekte unter Berücksichtigung der Mundarten

Ein alternatives Konzept (siehe umstehende Karte) weist im Gebiet Nordrhein-Westfalens nach 1945 folgende Dialekte und Mundarten, die im Modell von den Dialekten abgeteilt werden, nach (Mundarten sind in der Liste kursiv dargestellt):

- Niederdeutsches Sprachgebiet

- Westniederdeutsch

- Westfränkisch (Niederfränkisch)

- Nordniederfränkisch

- Gelderische Dialekte

- Kleverländisch (nördlicher Niederrhein um Kleve)

- Gelderische Dialekte

- Südniederfränkisch

- Limburgisch-Westfälische Dialekte (Ostbergisch, Teile des Bergischen Landes)

- Limburgisch-Bergische Dialekte

- Südniederfränkisch (veraltet: Ostlimburgisch) (mittleres Rheinland um Mönchengladbach)

- Nordniederfränkisch

- Niedersächsisch

- Westfälische Dialekte

- Ravensbergisch-Lippisch (Minden-Ravensberg und Lippe)

- Münsterländisch (östliches Münsterland und Tecklenburger Land)

- Westmünsterländisch (westliches Münsterland)

- Soester Platt (Soester Börde/östliches Ruhrgebiet)

- Paderborner Platt (Paderborner Land)

- Märkisches Platt (Märkisches Sauerland und westliches Ruhrgebiet)

- Westfälische Dialekte

- Westfränkisch (Niederfränkisch)

- Westniederdeutsch

- Mitteldeutsches Sprachgebiet

- Westmitteldeutsch

- Nordrheinische Dialekte (Ripuarisch, kölnisches Rheinland, Region Aachen und nordrhein-westfälische Eifel)

- Südrheinische Dialekte (Pfälzisch, Sprachinsel bei Goch)

- Mittelrheinische Dialekte (Moselfränkisch, Grenzbereiche zu Rheinland-Pfalz und Teilbereiche des Siegerlandes)

- Ostrheinische Dialekte (Hessisch, Teilbereiche des südöstlichen Sauerlandes)

- Westmitteldeutsch

Weiteres Konzept

Ein alternatives Konzept teilt die nordrhein-westfälische Sprachenlandschaft wie folgt ein:

- Niederdeutsche Mundarten

- Westfälische Mundarten

- Ostwestfälisch (große Teile Ostwestfalens und Tecklenburger Land)

- Münsterländisch (um Münster und Rheine)

- Südwestfälisch (Sauerland, Hellweg, überwiegender Teil des westfälischen Industriereviers)

- Nordniederdeutsch (Teilbereiche im Mindener Land)

- Ostfälische Mundarten (in östlichen Teilbereichen des Weserberglandes)

- Westfälische Mundarten

- Niederfränkische Mundarten

- Westmünsterländisch (um Bocholt)

- Mitteldeutschen Mundarten

- Mittelhessisch

- Siegerländisch-Wittgensteinisch, in Sieger-/ Wittgensteiner Land

- Moselfränkisch

- Siegerländisch-Wittgensteinisch, in Sieger-/ Wittgensteiner Land

- Ripuarisch

- Nordhessisch

- Siegerländisch-Wittgensteinisch

- Mittelhessisch

Weitere Beispiele

Daneben existieren zahlreiche Dialekte, die sich nur lokal nachweisen lassen und meist Untergruppen der oben genannten Dialektgruppen sind. Beispiele sind:

- Kölsch (in und um Köln verbreitete Form des Ripuarischen)

- Öcher Platt (in und um Aachen verbreitete Form des Ripuarischen)

- Mölmsch (in und um Mülheim an der Ruhr verbreiteter niederfränkischer Dialekt)

Daneben haben sich lokale oder mehrere Dialekträume umfassende Regiolekt (daneben auch Soziolekte) gebildet. Beispiele sind:

- Ruhrdeutsch (Regiolekt des rheinisch-westfälischen Industriereviers mit slawischen, westfälischen und fränkischen Einflüssen)

- Rheinisch (in diesem Fall gemeint als bloßer Regiolekt (bzw. bloße Aussprache) des Rheinlandes – „Singsang“)

- Buttjersprache (in Minden an der Weser anzutreffender Soziolekt)

Im rheinischen Karneval ist das Rheinische besonders populär.

Im rheinischen Karneval ist das Rheinische besonders populär.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik: Ausländische Bevölkerung in NRW. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters

- ↑ LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (Hrsg.): Sprache(n) im Rheinland. Köln (http://www.rheinische-landeskunde.lvr.de/kompetenz/Sprache/sprache/historische+sprachverhaeltnisse.htm, abgerufen am 8. April 2010)..

- ↑ Sprachkarten. Landschaftsverband Rheinland, abgerufen am 5. Februar 8.

- ↑ Karl-Heinz Bausch: Die deutsche Sprache - eine Dialektlandschaft. In: nationalatlas.de – Portal für Atlanten und Atlaskartographie. Leibniz-Institut für Völkerkunde, abgerufen am 29. April 2011 (PDF).

- ↑ Dialektproben: Die deutschen Dialekte. Philipps-Universität Marburg, Arbeitsstelle Sprache in Hessen, abgerufen am 29. April 2011.

- ↑ Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - Westfälische Mundarten. Abgerufen am 20. Februar 2011 (Insbesondere Abbildung Niederdeutsche Mundarten in Westfalen, verändert aus: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen und E. Nörrenberg (1953/54). Ausführliche Quellenangaben zur Abbildung eben dort.).

- ↑ vgl. auch C. Schroer, Hans Taubken: Mundartregionen Westfalens. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Abgerufen am 20. Februar 2011 (pdf).

- ↑ Hans Friebertshäuser: Kleines hessisches Wörterbuch. C. H. Beck, 1990, ISBN 3-406-34192-6.

- ↑ Jürgen Erich Schmidt (Hrsg.): In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Band 59, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992 (Auszug bei Google Books, Inhaltsverzeichnis des Bandes auf der Website des Instituts für Deutsche Sprache).

Weblinks

- LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (Hrsg.): Sprache(n) im Rheinland. Köln (rheinische-landeskunde.lvr.de, abgerufen am 8. April 2010).

- Hans Taubken; Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Geographische Kommission für Westfalen (Hrsg.): Niederdeutsche Sprache – Westfälische Mundarten. Münster (lwl.org, abgerufen am 8. April 2010).

Kategorien:- Dialektologie des Deutschen

- Kultur (Nordrhein-Westfalen)

- Sprachsituation einzelner Gebiete

-

Wikimedia Foundation.