- Karl-Liebknecht-Straße (Berlin)

-

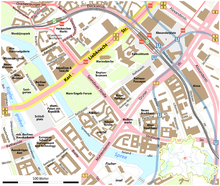

Die Karl-Liebknecht-Straße ist eine zentrale Hauptverkehrsstraße in Berlin-Mitte. Die etwa 1,3 Kilometer lange und von Südwest nach Nordost verlaufende Straße verbindet die Straße Unter den Linden mit der Prenzlauer Allee. In dem ein Kilometer langen Abschnitt bis zum Alexanderplatz ist sie Teil der Bundesstraßen 2 und 5. Ihren Namen trägt sie nach dem Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands Karl Liebknecht. An der Karl-Liebknecht-Straße befinden sich einige der markantesten historischen und modernen Bauwerke Berlins.

Inhaltsverzeichnis

Verlauf und Bauten

Die Karl-Liebknecht-Straße beginnt am östlichen Ende der Straße Unter den Linden, das durch die Schloßbrücke gebildet wird. An der nördlichen Straßenseite befindet sich hier der Lustgarten des ursprünglich auf der südlichen Straßenseite stehenden Berliner Stadtschlosses. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und 1950 auf Beschluss der DDR-Regierung gesprengt. An seiner Stelle wurde 1976 der Palast der Republik eröffnet, der aber bereits 1990 wieder geschlossen wurde und von 2006 bis 2008 abgetragen wurde. Ab 2010 soll an dieser Stelle das Humboldt-Forum, eine Replik des Schlosses, entstehen. Östlich des Lustgartens und gegenüber der Fläche des abgerissenen Palastes der Republik steht der von 1894 bis 1905 erbaute Berliner Dom.

Im weiteren Verlauf der Straße schließt sich die Liebknechtbrücke an, über die die Spreeinsel verlassen wird. Diese Brücke wurde 1949/1950 anstelle der 1889 eröffneten und 1945 von deutschen Truppen gesprengten Kaiser-Wilhelm-Brücke gebaut. An die Liebknechtbrücke schließen sich auf der südöstlichen Seite das 1986 eingeweihte Marx-Engels-Forum und auf der nordwestlichen Seite das 2003 eröffnete CityQuartier DomAquarée mit dem AquaDom an. An dieser Stelle stand von 1979 bis in die 1990er Jahre das Palasthotel, eines der größten Interhotels der DDR. In dem Neubau befindet sich auch das DDR Museum, in dem das Leben in der DDR in interaktiver Weise dargestellt wird.

Im Anschluss an die Kreuzung mit der Spandauer Straße folgt auf der östlichen Seite das in den 1960er Jahren völlig umgestaltete Areal um den Berliner Fernsehturm und den Neptunbrunnen. Als einziges historisches Bauwerk ist hier die in ihren Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert stammende St. Marienkirche erhalten, an deren zur Karl-Liebknecht-Straße zugewandten Seite sich ein Lutherdenkmal befindet, das nach Entwürfen von Paul Otto gebaut, nach dessen Tod durch Robert Toberentz vollendet und 1895 enthüllt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße befindet sich eine lange Zeile mit 13-geschossigen Plattenbauten, die in den 1960er Jahren errichtet wurden und in deren Untergeschossen sich Läden und Restaurants befinden. Hier war auch ab den 1970er Jahren der Sitz der Kulturzentren Polens und Ungarns. Heute ist hier das Unternehmen Jamba! angesiedelt. Am nordöstlichen Ende dieser Häuserzeile befindet sich eine moderne Markthalle, die anstelle der 1886 errichteten und 1968/1969 abgerissenen Zentralmarkthalle gebaut wurde.

Nordöstlich von Fernsehturm und Markthalle schließt sich die Überführung der Berliner Stadtbahn an der Westseite des Bahnhofs Alexanderplatz an. Auf der Ostseite folgen mit dem ehemaligen Centrum Warenhaus (heute Galeria Kaufhof) und dem Hotel Park Inn (eröffnet als Hotel Stadt Berlin) zwei in den 1960er Jahren gebaute und das Ost-Berliner Zentrum bestimmende Gebäude.

Der nordöstlichste Teil der Karl-Liebknecht-Straße (hinter der Kreuzung Alexanderstraße/Memhardstraße) entstand erst Ende der 1960er Jahre und ist von Bürogebäuden in Plattenbauweise bestimmt. Hier ist besonders das Hochhaus des Berliner Verlags an der Ecke Memhardstraße dominierend. Die Straße endet am Prenzlauer Tor, dem Platz eines früheren Stadttores Berlins. Heute befindet sich hier die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Mollstraße/Torstraße/Prenzlauer Allee, die auch den Übergang zum Stadtteil Prenzlauer Berg markiert.

Ausbau und öffentlicher Verkehr

Die Karl-Liebknecht-Straße ist auf ihrer gesamten Länge sechsspurig ausgebaut, lediglich die Liebknechtbrücke ist nur vierspurig. Die äußersten Spuren sind als Busspuren eingerichtet. Hier verkehren unter anderem die Buslinien 100 und 200 der Berliner Verkehrsbetriebe, die von vielen als kostengünstige Alternative zu richtigen Stadtrundfahrten genutzt werden. Im Bereich zwischen dem Bahnhof Alexanderplatz und der Spandauer Straße verkehren vier Straßenbahn-Metrolinien. Seit Ende Mai 2007 verkehrt die Metrolinie M2 im Abschnitt zwischen Prenzlauer Tor und Bahnhof Alexanderplatz.

Geschichte

In ihrem heutigen Verlauf entstand die Straße erst in den 1960er Jahren.

Der westliche Abschnitt gehörte bis in die 1880er Jahre zum Lustgarten des Schlosses. Verkehrsführung und Straßenstruktur waren von der heutigen Durchgangsstraße völlig verschieden. Der gesamte Verkehr musste von der Straße Unter den Linden ab der Schloßbrücke über die Schloßfreiheit auf die Achse der heutigen Rathausstraße schwenken. Während dies den zunehmenden Anforderungen an den Straßenverkehr schon lange nicht mehr gerecht wurde, sträubte Kaiser Wilhelm I. sich entschieden, dass man eine Hauptverkehrsstraße vor seiner Terrasse und durch seinen Garten bauen wolle, ließ sich aber nach mehreren Jahren umstimmen. Ein Teil der alten Schlossapotheke wurde gegen eine Entschädigung von 500.000 Mark abgebrochen.[1] Auch die Grundstücksbesitzer des Marienviertels auf dem nun stark verbreiterten Straßenland (Kleine Burgstraße, Brauhausstraße, Papenstraße und am Durchbruch von der Klosterstraße über die Neue Friedrichstraße) hatten sich gewehrt. Die jahrhundertealte Bebauung wurde 1887 auf der Basis von Plänen des Architekten August Orth niedergelegt und anschließend durch Prachtbauten (meist Geschäftshäuser) ersetzt.

1889 entstand hier erstmals eine verkehrstaugliche Brücke über die Spree, nachdem es mit der „Cavalier-Brücke“ (im Volksmund „Sechserbrücke“ – wegen der Benutzungsgebühr) bislang nur einen Holzsteg für Fußgänger gab.

Die neue Verbindung zum Bahnhof Alexanderplatz erhielt zum Dank an den in seiner Ruhe gestörten Monarchen die Namen Kaiser-Wilhelm-Straße und Kaiser-Wilhelm-Brücke, die sie bis 1947 trugen.

Die Kaiser-Wilhelm-Straße wurde später (nördlich abknickend) mehrfach verlängert, so dass sie schließlich im Bereich des heutigen Rosa-Luxemburg-Platzes endete bzw. sich dort in zwei Ausfallstraßen gabelte, die heutige Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee.

Während des Zweiten Weltkriegs kam es zu umfangreichen Zerstörungen im Bereich der Straße, so dass zu Kriegsende fast nur noch Ruinen standen. 1947 wurde die Straße zunächst in Liebknechtstraße umbenannt.

In den 1960er Jahren beschloss die DDR-Regierung, das Gebiet um den Alexanderplatz zum repräsentativen Zentrum der DDR-Hauptstadt umzubauen. Dabei wurden an der Straße zahlreiche Plattenbau-Hochhäuser errichtet und 1967 das Gebiet nördlich des Bahnhofs Alexanderplatz komplett umgestaltet. Damit entstand erstmals eine Direktverbindung von der Straße Unter den Linden zur Prenzlauer Allee. Zum Abschluss der Bauarbeiten 1969 erhielt die Straße dann ihren heutigen Namen, während der nach Nordosten führende Abschnitt zum Rosa-Luxemburg-Platz den Namen Rosa-Luxemburg-Straße erhielt.

Weblinks

- Karl-Liebknecht-Straße. In: Straßennamenlexikon des Luisenstädtischen Bildungsvereins (beim Kaupert)

- Kleine Burgstraße. In: Luise.

- Brauhausstraße. In: Luise.

- Papenstraße. In: Luise.

- Kaiser-Wilhelm-Straße. In: Luise.

- Liebknechtstraße. In: Luise.

- Berliner Lebensadern (17): Karl-Liebknecht-Straße: Ulbrichts Traum, Hitlers Schatten, in Der Tagesspiegel, 10. Oktober 2010

Einzelnachweise

- ↑ Otto Schilling: Die innere Stadt-Erweiterung. Berlin 1915,1921 (Dissertation).

52.52138888888913.407222222222Koordinaten: 52° 31′ 17″ N, 13° 24′ 26″ O - Karl-Liebknecht-Straße. In: Straßennamenlexikon des Luisenstädtischen Bildungsvereins (beim Kaupert)

Wikimedia Foundation.