- Johann Friedrich Struensee

-

Johann Friedrich Struensee (* 5. August 1737 in Halle; † 28. April 1772 in Kopenhagen) war ein deutscher Arzt und Minister am dänischen Hof, wo er im Sinne der Aufklärung wirkte.

Inhaltsverzeichnis

Leben und Wirken

Johann Friedrich Struensee wurde als Sohn des pietistischen Pastors und späteren Generalsuperintendenten von Schleswig-Holstein Adam Struensee in Halle geboren. Dort besuchte er die Latina der Franckeschen Stiftungen und begann im Alter von vierzehn Jahren mit dem Medizinstudium. Noch vor seinem 20. Geburtstag schloss er das Studium mit der Promotion ab.

Armenarzt in Altona

1757 wurde sein Vater Hauptpastor und er selbst Stadtphysikus und Armenarzt im damals vom dänischen König regierten Altona, wo er erfolgreich die Ausbreitung von Seuchen durch verbesserte Hygiene bekämpfte und die Pockenimpfung einführte. 1760 ersuchte er bei Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, dem Chef der dänischen Regierung, um eine Gehaltserhöhung, die ihm erlauben würde, anstelle der wenig einträglichen medizinischen und ungeliebten Praxis Vorlesungen für seine ungebildeten Kollegen und die Hebammen zu halten. Das Gesuch wurde abgelehnt, Struensee jedoch zum Landphysikus in der Grafschaft Rantzau und der Herrschaft Pinneberg ernannt. 1764 veröffentlichte er mit der veterinärmedizinischen Abhandlung Versuch von der Natur der Viehseuche und der Art sie zu heilen, die erste medizinische Beschreibung der Maul- und Klauenseuche.

In der seit Juli 1763 erscheinenden Monatsschrift Zum Nutzen und Vergnügen betätigte er sich auch journalistisch. Noch im selben Jahr wurde diese Schrift, die satirisch Kritik an den Ärzten, aber auch am Adel übte, auf Antreiben des Hamburger Hauptpastors Goeze verboten. Struensee veröffentlichte jedoch auch weiterhin in verschiedenen Periodika.

Leibarzt und Regent des dänischen Königs

Im Jahre 1768 begleitete Struensee, vermittelt durch den Grafen Schack von Rantzau-Ascheberg, den dänischen König Christian VII. als Arzt auf dessen einjährige Europareise. Bereits sein Großvater Johann Samuel Carl war von 1732 bis 1742 Leibarzt des dänischen Königs Christian VI. gewesen. Dessen Enkel Johann Friedrich Struensee gewann die Zuneigung des jungen Königs und wurde sein Leibarzt und Vertrauter.

Zurückgekehrt an den dänischen Hof, ernannte Christian VII. ihn im März 1769 zum Wirklichen Etatrat. Struensee übernahm die Staatsgeschäfte des psychisch labilen Königs und strebte die Umsetzung der Ideen der Aufklärung an: Entmachtung des Adels, Meinungs- und Pressefreiheit, Abschaffung der Folter, Reform des Schulwesens und Kontrolle des Getreidehandels. Doch die Dänen erkannten hierin keine Verdienste, sondern lehnten Struensee als ausländischen Parvenue ab, der ihren geliebten Gott-König ermorden wolle. Gleichwohl genoss bald er allein das Vertrauen des Königs. Selbst Premierminister Graf Bernstorff, der über Jahrzehnte die dänische Politik bestimmt hatte, wurde im September 1770 entlassen. Kurz darauf wurde Struensee zum Geheimen Kabinettsminister ernannt und mit einer Generalvollmacht ausgestattet. So konnte er seine Ideen unter Umgehung der bisherigen Regierung durchsetzen und im Namen des Königs selbst unterzeichnen.

Struensee versuchte, innerhalb kurzer Zeit den gesamten dänischen Staat im Sinne der Aufklärung zu reformieren. Insgesamt verfasste er fast 2000 Dekrete in nicht einmal zwei Jahren. Er wollte eine effizientere Finanzpolitik etablieren und berief dazu seinen in preußischen Diensten stehenden Bruder Carl August als Ratgeber. Auch das Gerichtswesen sollte erneuert werden. Die Folter wurde abgeschafft, die Rechte der Gutsherren beschnitten. Uneheliche Geburten wurden nicht mehr bestraft, uneheliche Kinder sollten den ehelichen gleichgestellt werden. Struensee ließ Findelhäuser und Hospitäler gründen und erlaubte die Öffnung des Schlossgartens für die Bevölkerung. Als eine Hungersnot drohte, verbot Struensee die Getreideausfuhr. Auch die Leibeigenschaft sollte abgeschafft werden. Die Macht des Adels wurde damit massiv beschnitten. Auch in Belange der Staatskirche griffen Struensees Reformen mit der Reduktion der Zahl der Feiertage und der Abschaffung der Kirchenzucht ein. Als eines seiner letzten Dekrete genehmigte Struensee im Zuge der von ihm befürworteten Glaubensfreiheit im November 1771 die Niederlassung der Herrnhuter Brüdergemeine in Christiansfeld im Herzogtum Schleswig.

Um den König abzulenken, holte Struensee seinen Altonaer Freund Enevolt von Brandt an den Hof. Der König selbst beförderte Struensees Bekanntschaft zu seiner Frau Caroline Mathilde. Struensee gewann ihr Vertrauen, als er den Kronprinzen Friedrich gegen die Pocken impfte. 1770 wurde sie Struensees Geliebte. Am 22. Juli 1771, dem Tag der Taufe der gemeinsamen Tochter Louise Auguste, wurde Struensee in den Grafenstand erhoben.

Fall und Hinrichtung

Die fortschrittlichen Ideen des bürgerlichen Aufklärers und sein schneller Aufstieg machten ihn bei Hofe rasch unbeliebt. Die konservative Geistlichkeit sah in ihm einen Atheisten. Der Adel sah seine Privilegien bedroht. Selbst die Bevölkerung verfolgte die Umorganisation der traditionellen, als gottgegeben angesehenen Ordnung misstrauisch. Man fürchtete, er wolle den König entmachten und sich selbst zum alleinigen Herrscher machen. Die von Struensee selbst eingeführte Pressefreiheit ermöglichte die schnelle Verbreitung von gegen ihn gerichteten Pamphleten.

Die heute weitgehend als sicher angenommene Affäre mit Christians VII. Gattin, später Thema zahlreicher Romane und Theaterstücke, wurde schließlich von Struensees Gegnern unter Führung der Stiefmutter des Königs, Juliane Marie, ausgenutzt. Nach einem Putsch machten sie ihm einen Geheimprozess. Struensees Pflichtverteidiger war Dr. Uldall, der Rechtsbeistand der Königin. Dessen Plädoyer war jedoch ohne jede Überzeugungskraft, so dass Struensee sich schließlich selbst verteidigte, indem er jeden einzelnen Punkt der Anklage zerpflückte und alle Zeugenaussagen entkräftete. Zu einem Verhältnis mit der Königin äußerte Struensee kein Wort. In der Zeit seiner Gefangenschaft führte der Kopenhagener Hofprediger Balthasar Münter fast täglich Gespräche mit ihm, die er anschließend veröffentlichte.[1]

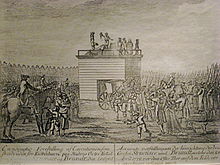

Struensee wurde am 25. April 1772 nach viertägiger Verhandlung schuldig gesprochen. Am 28. April 1772 wurden Struensee und sein ebenfalls zum Tode verurteilter Vertrauter Enevolt von Brandt vor den Toren Kopenhagens hingerichtet. Struensee wurde geköpft, gevierteilt und auf das Rad geflochten. Bei der Errichtung des Schafotts vor der Stadt gab es Verzögerungen, da vorerst kein Tischler zum Bau bereit gewesen war und kein Handwerker das Rad, auf das die Leichenteile geflochten werden sollten, hatte herstellen wollen. Die Handwerker machten sich erst unter Androhung von Folter und Kerker an die Arbeit. Die Räder wurden von einer alten Kutsche abmontiert, und ungefähr 30.000 Leute strömten herbei, um der Hinrichtung beizuwohnen.[2]

Die Leichen der Hingerichteten wurden 2 Jahre lang am Richtplatz öffentlich zur Schau gestellt. Erst 1920 wurden die sterblichen Überreste von Struensee und Brandt in der deutschen St. Petri-Kirche in Kopenhagen in einer Gruft endgültig beigesetzt.

An die Stelle Struensees trat Juliane Maries Vertrauter Ove Høegh-Guldberg, einer seiner schärfsten Kritiker. Er machte die meisten Reformen, die Struensee veranlasst hatte, rückgängig und führte den dänischen Absolutismus alter Prägung wieder ein.

Veröffentlichte Dokumente

- J[ohann] F[riedrich] S[truensee]: Zuverläßige Nachricht von der in Dänemark den 17. Jenner 1772 vorgefallenen großen Staatsveränderung, den Lebensumständen der merkwürdigsten Personen des kgl. dänischen Hofes wie auch der Staatsgefangenen nebst den Umständen ihrer Gefangennehmung […] in einem Schreiben eines Reisenden zu C. an seinen Freund in H.. Halle: Trampe 1772

- Schriften die in Sachen des ehemaligen Grafen Johann Friedrich Struensee bey der königl. Inquisitions-Commißion zu Copenhagen wider und für ihn übergeben sind; mit der von ihm eigenhändig entworfenen Apologie und dem über ihn gefällten Urtheile. Ohne Ort, 1772

- Versuch einer Lebensbeschreibung der beyden hingerichteten Grafen Struensee und Brandt aus zuverläßigen Nachrichten ausgezogen. Mit ihren Abbildungen. Ohne Ort, 1773

- Holger Hansen: Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768–1772. Kopenhagen, drei Bände 1916–1923 (enthalten alle Erlasse von Struensee)

- Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772. Paa Carlsberg-fondets Bekostnig udgivet ved Holger Hansen af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. Kopenhagen, fünf Bände, 1927–1941

Denkmäler und Ehrungen

Bereits 1937, zum 200. Geburtstag Struensees, stiftete seine Geburtsstadt eine Gedenktafel. Diese verschwand allerdings unter bis heute noch ungeklärten Umständen. Seit April 2010 erinnert in Halle eine neue Gedenktafel an Johann Friedrich Struensee. Sie hängt an seinem Geburtshaus, dem Pfarrhaus der Moritzkirche. Auf Initiative von Oliver Meyer und Kerstin Schmidt und mit Unterstützung der Saalesparkasse konnte das Projekt durch den halleschen Bildhauer Martin Roedel verwirklicht werden.[3]

Künstlerische Adaptionen

Belletristik (Auswahl)

- Per Olov Enquist: Livläkarens Besök. Norstedts, Stockholm 1999 (deutsche Ausgabe: Der Besuch des Leibarztes. Aus dem Schwedischen übersetzt von Wolfgang Butt. Hanser, München, Wien 2001 ISBN 3-446-19980-2 u. Fischer, Frankfurt 2003 ISBN 3-596-15404-9.)

- Robert Neumann: Der Favorit der Königin. München 1996 ISBN 3-423-12209-9

- Else von Hollander-Lossow: Die Gefangene von Celle. Seemann, Leipzig 1935

Theater und Film

- Michael Beer schrieb 1828 ein Drama Struensee, zu dem Beers Bruder, der Komponist Giacomo Meyerbeer, die Bühnenmusik beisteuerte.

- „The Dictator“, Großbritannien 1935 (dt. „Mein Herz der Königin“), mit Clive Brook als Struensee

- „Herrscher ohne Krone“, Deutschland 1957, mit O. W. Fischer in der Rolle des Struensee

- „Eine königliche Affäre“, Deutschland/Dänemark 2010, Nicki von Tempelhoff in der Rolle des Struensee[4]

Literatur (Auswahl)

- Paul Barz: Der Leibarzt des Königs. Aufbau-Taschenbuch-Verlag, Berlin 2002 ISBN 3-7466-1825-8

- Matthias Blazek: Die Hinrichtung der Grafen Enevold Brandt und Johann Friedrich Struensee im Jahre 1772 – In zwei offenen Wagen, von 400 Mann Dragonern gedeckt, zum Hochgericht gefahren, Sachsenspiegel 25, Cellesche Zeitung vom 25. Juni 2011

- Udo Grashoff: Johann Friedrich Struensee. Arzt, Staatsmann, Geliebter der Königin. Hasenverlag, Halle/Saale 2008 ISBN 978-3-939468-15-8

- Christine Keitsch: Der Fall Struensee - ein Blick in die Skandalpresse des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Reinhold Krämer Verlag ISBN 3-89622-034-9

- Balthasar Münter: Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen Johann Friderich Struensee. Buchenröder u. Ritter, Hamburg 1774

- Rainer Schlösser: Struensee in der deutschen Literatur. In: Altonaische Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, Band I, Altona, 1931; Sonderdruck Altona: Verlag Herm Lorenzen, 1931

- Stefan Winkle: Johann Friedrich Struensee. Urban & Fischer, Stuttgart 1989 ISBN 3-437-11262-7

- Wittich, Karl: Struensee, Johann Friedrich Graf von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 36, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, S. 647–661.

Weblinks

-

Commons: Johann Friedrich Struensee – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Johann Friedrich Struensee – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien - Literatur von und über Johann Friedrich Struensee im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Struensee. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 15, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 396.

- Stefan Winkle über Struensees Bedeutung für den Fortschritt zur Seuchenprophylaxe

- Jens Kragh Høst, Der dänische Geheimekabinetsminister Graf Johann Friedrich Struensee und sein Ministerium, Band 1, Hofbuchhändler Johann Heinrich Schubothe, Kopenhagen, 1826 (Digitalisat)

- Jens Kragh Høst, Der dänische Geheimekabinetsminister Graf Johann Friedrich Struensee und sein Ministerium, Band 2, Hofbuchhändler Johann Heinrich Schubothe, Kopenhagen, 1827 (Digitalisat)

- Philippe Secretan (Hrsg.), Denkwürdigkeiten des Herrn von Falckenskiold (königlich Dänischen Generals) während des Ministeriums und der Katastrophe des Grafen Struensee, (aus dem Französischen von L.A. Magnus), Erster Teil, C. H. F. Hartmann, Leipzig, 1826 | Digitalisat

- ohne Angaben zum Autor: Unbeständig Glück. Der Spiegel, 9. Jan. 1989, abgerufen am 9. Nov. 2011 (Anmerkungen zu verschiedenen Büchern über Struensee).

- Stefan Winkle: J. F. Struensee 1737–1772, Arzt–Aufklärer–Staatsmann. Hamburger Ärzteblatt, 12.01, S. 578-589, abgerufen am 9. Nov. 2011 (Auszüge aus dem Buch „Johann Friedrich Struensee, Arzt–Aufklärer–Staatsmann“ von Stefan Winkle).

Einzelnachweise

- ↑ Balthasar Münter: Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen Johann Friderich Struensee. Buchenröder u. Ritter, Hamburg 1774.

- ↑ Thea Leitner: Skandal bei Hof, Ueberreuter.

- ↑ Mitteldeutsche Zeitung, 27. April 2010 (abgerufen am 8. Dezember 2010).

- ↑ Katja Schmidt: Hinrichtung im Lustschloß. Wilhelmsthal bei Kassel Schauplatz für „Eine königliche Affäre“. In: Frankfurter Rundschau vom 16. Oktober 2010. S. F14.

Wikimedia Foundation.