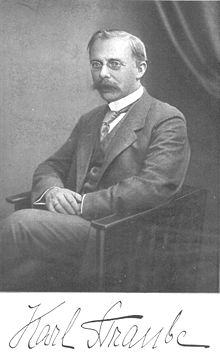

- Karl Straube

-

Montgomery Rufus Karl Siegfried Straube (* 6. Januar 1873 in Berlin; † 27. April 1950 in Leipzig) war ein deutscher Organist und Leiter des Thomanerchors Leipzig.

Inhaltsverzeichnis

Ausbildung und Beruf

Straube erhielt eine erste Ausbildung bei seinem Vater, der Organist und Harmoniumbauer war. Danach bildete er sich autodidaktisch weiter; ein akademisches Studium absolvierte er nicht. Dennoch war er bald ein berühmter Orgelvirtuose. Im Jahr 1897 erhielt er eine Anstellung als Domorganist in Wesel.

Im Januar 1903 wurde Straube Organist an der Thomaskirche in Leipzig. Im gleichen Jahr wurde er Chordirigent des Leipziger Bachvereins. 1907 wurde Straube Orgellehrer am Königlichen Konservatorium der Musik in Leipzig. Im Jahr 1908 wurde er hier zum Professor berufen.

Zehn Jahre später, 1918 wurde Straube als Nachfolger von Gustav Schreck zum Thomaskantor in Leipzig berufen. Das Amt des Organisten an der Thomaskirche übergab er Günther Ramin. 1919 gründete er das Kirchenmusikalische Institut am Konservatorium, das er bis 1941 und erneut von 1945 bis 1948 leitete. Schließlich vereinigte Straube 1920 den Chor des Leipziger Bachvereins mit dem Gewandhauschor, dessen Leiter er bis 1932 war. Straube war mit Hertha Johanna geb. Küchel (1876–1974) verheiratet, mit der er eine Tochter hatte (Elisabeth, 1904–1924).

Im Herbst 1920 begleitete Straube als Verantwortlicher die erste Auslandsreise des Thomanerchors, die nach Dänemark und Norwegen führte und den Grundstein dafür legte, dass der Chor zunehmend auch international ein hohes Ansehen erhielt.

Rolle im Nationalsozialismus

Straube war bereits 1926 Mitglied der NSDAP (Mitglieds-Nr. 27.070), der er erneut im Mai 1933 angehörte.[1] Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten unterzeichnete er im Mai 1933 die Erklärung Kirchenmusik im dritten Reich,[2] die im August 1933 in der Zeitschrift Die Musik wie auch in der Zeitschrift für Musik publiziert wurde: „Wir bekennen uns zur volkshaften Grundlage aller Kirchenmusik.“[3] Im Oktober 1933 wurde Straube Ehrenvorstand des Reichsamts für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche, das dem „Reichsbischof“ Ludwig Müller unterstand.[1] Seit 1934 gehörte er dem Verwaltungsausschuss der Reichsmusikkammer an.[2] Im Rahmen der Reichsmusiktage der Hitlerjugend im November 1937 in Stuttgart überführte er den Thomanerchor in die HJ (Thomanerchor der Hitlerjugend), wobei der Thomanerchor in HJ-Uniform auftrat.[1]

Zum Jahresende 1939 trat Straube als Thomaskantor zurück, lehrte aber weiter an der Leipziger Musikhochschule.[2] Sein Nachfolger als Thomaskantor wurde 1940 sein Schüler Günther Ramin. Nach der Ausbombung seiner Wohnung lebte Straube kurzfristig in Tübingen, kehrte aber im Mai 1945 nach Leipzig zurück. Nach einer Überprüfung seiner politischen Tätigkeit während der NS-Zeit erklärte ihn der Antifaschistisch-Demokratische Block im Oktober desselben Jahres für rehabilitiert. Bis März 1949 gab Straube noch Orgelunterricht, wurde aber immer hinfälliger und litt an zunehmender Ertaubung.[2]

Wirken als Thomaskantor

Straube war seit Jahrhunderten der erste Thomaskantor, der nicht mehr selbst komponierte. Vielmehr widmete er sich der Arbeit mit dem Chor, der nach dem Ersten Weltkrieg faktisch wieder neu aufgebaut werden musste. Er erhöhte die Zahl der Konzerte u.a. dadurch, dass er die bisherige Hauptprobe am Freitag zur zweiten Motette (neben der ohnehin am Samstag aufgeführten) umgestaltete.

Nach und nach studierte Straube mit dem Thomanerchor sämtliche Kantaten Johann Sebastian Bachs ein, die er ab 1931 zuerst sonntags im Gottesdienst aufführte. Die auf vier Jahre angelegte Rundfunkübertragung aller Bachkantaten zog sich wegen verschiedener Schwierigkeiten bis 1937 hin. Die Rundfunkübertragungen, die auch teilweise ins Ausland und nach Übersee stattfanden, trugen dazu bei, den Thomanerchor über die Grenzen Leipzigs bekannt zu machen, was wiederum die Reisetätigkeit förderte. Straube wandte sich zunehmend von dem vorherrschenden spätromantischen Stil ab und suchte wieder das barocke Klang-Ideal, womit er die Orgelbewegung in Deutschland stark beeinflusste.

Bedeutsam ist Straube auch als erster Interpret der Orgelmusik des gleichaltrigen, mit ihm befreundeten Max Reger, dessen Schaffen er sehr förderte und auch entscheidend beeinflusste (etwa beim Abbruch der Arbeit an Regers Lateinischem Requiem). 1901 übernahm er die Uraufführung von Regers Drei Choralfantasien. Die beiden standen in einem regen Gedankenaustausch und Briefkontakt. Der Verfasser eines Standardwerkes zur Orgelimprovisation Karl Ludwig Gerok (1906–1975) war einer seiner Schüler.

Auszeichnungen

- 1922: Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig

- 1929: Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig

Literatur

- Christopher Anderson: Max Reger and Karl Straube: Perspectives on an Organ Performing Tradition. Ashgate, 2003, ISBN 978-0754630753.

- Anonym: Gaben der Freude. Karl Straube zu seinem 70. Geburtstag. (Festschrift) Leipzig 1943.

- Willibald Gurlitt/Hans-Olaf Hudemann (Hrsg.): Karl Straube. Briefe eines Thomaskantors. Stuttgart 1952.

- Christoph Held, Ingrid Held (Hrsg.): Karl Straube. Wirken und Wirkung. Berlin (Ost) 1976.

- Günter Hartmann: Karl Straube und seine Schule. „Das Ganze ist ein Mythos.“ Bonn 1991.

- Günter Hartmann: Karl Straube ein „Altgardist der NSDAP“. Lahnstein 1994.

Weblinks

- Literatur von und über Karl Straube im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Karl Straube. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL).

- Alles was Odem hat Aufnahme von 1928 auf YouTube

Einzelnachweise

- ↑ a b c Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, S. 597.

- ↑ a b c d Fred K. Prieberg: Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, CD-Rom-Lexikon, Kiel 2004, S. 6.915.

- ↑ Zitat bei Ernst Klee, Kulturlexikon, S. 597.

… | Thidericus (um 1295) | … | Johannes Steffani de Orba (1436–1443) | Thomas Ranstete (1443–1444) | Peter Seehausen (um 1460) | Martin Klotzsch (um 1470) | Johannes Fabri de Forchheym (um 1472) | Ludwig Götze (ab 1480) | Gregor Weßnig (1482–1488) | Heinrich Höfler (1488–1490) | Nikolaus Zölner (um 1494) | Johannes Conradi (um 1508) | Johann Scharnagel (um 1513) | Georg Rhau (1518–1520) | Johannes Galliculus (1520–1525) | Valerian Hüffeler (1526–1530) | Johann Hermann (1531–1536) | Wolfgang Jünger (1536–1539) | Johannes Bruckner (1539–1540) | Ulrich Lange (1540–1549) | Wolfgang Figulus (1549–1551) | Melchior Heger (1553–1564) | Valentin Otto (1564–1594) | Sethus Calvisius (1594–1615) | Johann Hermann Schein (1615–1630) | Tobias Michael (1631–1657) | Sebastian Knüpfer (1657–1676) | Johann Schelle (1677–1701) | Johann Kuhnau (1701–1722) | Johann Sebastian Bach (1723–1750) | Johann Gottlob Harrer (1750–1755) | Johann Friedrich Doles (1756–1789) | Johann Adam Hiller (1789–1801) | August Eberhard Müller (1801–1810) | Johann Gottfried Schicht (1810–1823) | Christian Theodor Weinlig (1823–1842) | Moritz Hauptmann (1842–1868) | Ernst Friedrich Richter (1868–1879) | Wilhelm Rust (1880–1892) | Gustav Schreck (1893–1918) | Karl Straube (1918–1939) | Günther Ramin (1939–1956) | Kurt Thomas (1957–1960) | Erhard Mauersberger (1961–1972) | Hans-Joachim Rotzsch (1972–1991) | Georg Christoph Biller (seit 1992)

Wikimedia Foundation.