- Triphenylphosphan

-

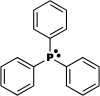

Strukturformel

Allgemeines Name Triphenylphosphan Andere Namen - Triphenylphosphin

- Triphenylphosphor

- Triphenylphosphid

- Phosphortriphenyl

Summenformel C18H15P CAS-Nummer 603-35-0 Kurzbeschreibung farblose, monokline, tribolumineszierende Prismen[1]

Eigenschaften Molare Masse 262,28 g·mol−1 Aggregatzustand fest

Dichte Schmelzpunkt Siedepunkt 360 °C [2]

Dampfdruck Löslichkeit Sicherheitshinweise GHS-Gefahrstoffkennzeichnung [2]

Achtung

H- und P-Sätze H: 302-317-413 EUH: keine EUH-Sätze P: 262-273-280-302+352 [2] EU-Gefahrstoffkennzeichnung [2]

Gesundheits-

schädlich(Xn) R- und S-Sätze R: 22-43-53 S: 24-37-61 MAK 5 mg·m−3[2]

LD50 700 mg·kg–1 (Ratte, oral) [3]

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Triphenylphosphan (auch: Triphenylphosphin, Triphenylphosphor, Phosphortriphenyl, englisch: triphenylphosphine, triphenylphosphane) ist ein wichtiger Ligand (Komplexbildner) für die Herstellung von Metallkomplexen, die in der chemischen Synthese benötigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Eigenschaften

Triphenylphoshan bildet farblose, charakteristisch riechende Kristalle mit einem Schmelzpunkt um 80 °C und Siedepunkt von 360 °C, die nicht wasserlöslich sind, sich aber recht gut in organischen Lösungsmitteln lösen. Triphenylphosphan bildet leicht Übergangsmetallkomplexe, die sich in organischen Solventien (Lösungsmitteln) lösen und oft wertvoll für die Synthese sind. An der Luft bildet sich mit der Zeit Triphenylphosphinoxid.

Herstellung

Im Labormaßstab kann Triphenylphosphan durch Einwirkung von Phenylmagnesiumbromid[4] oder Phenyllithium auf Phosphortrichlorid dargestellt werden. Industriell erfolgt die Herstellung aus Phosphortrichlorid, Chlorbenzol und Natrium[5].

Verwendung

Triphenylphosphan ist Bestandteil des Wittig-Reagens, das großtechnisch für die Synthese von Vitamin A ( = Retinol) und Olefinen benötigt wird. Eine andere wichtige großtechnische Aufbaureaktion ist die moderne Variante der Hydroformylierung (auch: Oxosynthese), bei der ein Rhodiumkomplex des Triphenylphosphans eingesetzt wird, hierbei reagieren Alkene mit Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff zu wertvollen Aldehyden. Diese werden meist zu wichtigen Alkoholen weiterverarbeitet. Im Labormaßstab wird Triphenylphosphan zur Darstellung von Estern, Ethern, Amiden und Thioethern bei der Mitsunobu-Reaktion eingesetzt. Weiterhin spielt Triphenylphosphin als Ligand des Palladiumkatalysators eine Rolle, beispielsweise bei der Heck-Reaktion oder der Sonogashira-Kupplung (wie (PPh3)2PdCl2 oder (PPh3)Pd). Zuweilen wird dort auch das Arsenanalogon Triphenylarsin verwendet.

Struktur

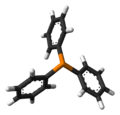

-

Stäbchenmodell des Triphenylphosphan.

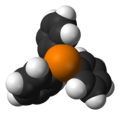

-

Kalottenmodell des Triphenylphosphan.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Thieme Chemistry (Hrsg.): RÖMPP Online - Version 3.5. Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 2009.

- ↑ a b c d e f g h Eintrag zu Triphenylphosphan in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 22.12.2008 (JavaScript erforderlich)

- ↑ Triphenylphosphan bei ChemIDplus

- ↑ J. Dodonow, H. Medox: Zur Kenntnis der Grignardschen Reaktion: Über die Darstellung von Tetraphenyl-phosphoniumsalzen. In: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 61, Nr. 5, 1928, S. 907 – 911, doi:10.1002/cber.19280610505.

- ↑ D. E. C. Corbridge: Phosphorus: An Outline of its Chemistry, Biochemistry, and Technology. 5. Auflage. Elsevier, Amsterdam 1995, ISBN 0-444-89307-5.

Wikimedia Foundation.