- Falkentheorie

-

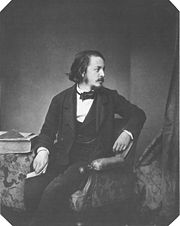

Paul Johann Ludwig von Heyse, geadelt 1910 (* 15. März 1830 in Berlin; † 2. April 1914 in München), war ein deutscher Schriftsteller.

Seine nach eigenem Modell geschriebenen Novellen machten ihn bekannt. 1910 wurde er als erster deutscher Autor belletristischer Werke mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Leben

Heyses Kindheit

Am 15. März 1830 wird Heyse in Berlin in der Heiliggeiststraße geboren. Der Vater, Karl Wilhelm Ludwig Heyse, Professor für klassische Philologie, war von 1815 bis 1817 Erzieher von Wilhelm von Humboldts jüngstem Sohn sowie von 1819 bis 1827 von Felix Mendelssohn. Die Mutter, Julie Heyse, stammt aus der begüterten und kunstinteressierten Familie des preußischen Hofjuweliers Jakob Salomon (nach dessen Übertritt vom Judentum zum Christentum Saaling) und war eine Cousine von Lea Mendelssohn, der Mutter von Felix Mendelssohn. Schon in seinem Elternhaus trifft sich die kultivierte Gesellschaft, um sich über Musik und Kunst zu unterhalten.

Heyse ist bis 1847 Schüler des renommierten Friedrich-Wilhelms-Gymnasium. Sein Reifezeugnis weist ihn als Musterschüler aus.

Durch die Mutter, die unter anderem mit der Familie Mendelssohn-Bartholdy verwandt ist, erlangt er Zutritt zu den künstlerischen Salons Berlins. Heyse, der als Gymnasiast mit eigenen poetischen Versuchen hervortritt und einen Dichterklub mitbegründet, lernt so seinen späteren literarischen Mentor, den 15 Jahre älteren Emanuel Geibel kennen, der ihn in das Haus seines zukünftigen Schwiegervaters, des Kunsthistorikers und Schriftstellers Franz Kugler, einführt.

Geibel fördert Heyse, und aus dem Zusammentreffen der beiden Literaten entstehen eine lebenslange Freundschaft und einige gemeinsame Arbeiten.

Studium und Tunneljahre

Nach seinem Schulabschluss beginnt Paul von Heyse 1847 mit dem Studium der klassischen Philologie in Berlin. Dort kommt er in Kontakt mit Jacob Burckhardt, Adolph Menzel, Theodor Fontane und Theodor Storm und schließt sich ab 1849 ihrem Dichterkreis „Tunnel über der Spree“ an.

„Frühlingsanfang 1848“, das erste gedruckte Gedicht Heyses, drückt seine Begeisterung für die 48er Revolution aus. Nach einem kurzzeitigen schwärmerischen Ausflug zu den Studentengarden zieht er sich, vermutlich auch aus Rücksicht auf seine Eltern und Geibel, wieder zurück.

Nach zwei Jahren Studium in Berlin wechselt er im April 1849 zum Studium der Kunstgeschichte und Romanistik nach Bonn.

Er entscheidet sich 1850 endgültig für den Dichterberuf und beginnt seine Dissertation bei Friedrich Diez, dem Begründer der romanischen Philologie in Deutschland. Wegen einer Liebesaffäre mit der Frau eines seiner Professoren kehrt Heyse Ostern nach Berlin zurück. Heyses Erstling „Der Jungbrunnen“ (Märchen und Gedichte) erscheint 1850 anonym vom Vater herausgegeben. Heyse bekommt vom Verleger Alexander Duncker ein Manuskript des noch unbekannten Theodor Storm. Seine begeisterte Rezension der „Sommergeschichten und Lieder“ wird der Grundstein einer dauerhaften Dichterfreundschaft.

Heyse gewinnt 1851 in einem internen Balladenwettstreit des „Tunnels“ mit seiner Ballade „Das Tal von Espigno“.

Heyses erste Novelle „Marion“ wird im „Tunnel“ 1852 ausgezeichnet. Das später mehrfach vertonte „Spanische Liederbuch“ mit Übersetzungen von Geibel und Heyse erscheint. Es ist der Beginn einer lebenslangen Übersetzertätigkeit, in der Heyse vor allem als Vermittler der italienischen Literatur (Leopardi, Giusti) Hervorragendes leistet. Um den steifen Umgangsformen im „Tunnel“ zu entgehen, finden sich einige der Mitglieder (u. a. Kugler, Lepel, Fontane, Storm, Heyse) im Dichterverein „Rütli“ zusammen. Im Mai Promotion über den Refrain in der Poesie der Troubadoure, danach dank eines preußischen Staatsstipendiums Italienreise zur Untersuchung alter provenzalischer Handschriften.

Dichterfürst in München

In der Bibliothek des Vatikans erhält er 1852 Hausverbot, weil er sich Notizen von ungedruckten Handschriften macht. Heyse freundet sich mit zahlreichen Künstlern an, unter anderem mit Arnold Böcklin und Joseph Victor von Scheffel.

Im folgenden Jahr kehrt Heyse nach Deutschland zurück

Unter dem Eindruck der italienischen Landschaft entstehen Werke, die ihn weithin als Schriftsteller bekannt machen, unter anderem auch die Tragödie „Francesca von Rimini“. Heyses berühmteste Novelle, „L'Arrabbiata“ (1853), und seine „Lieder aus Sorrent“ (1852/53) erscheinen als Beitrag in der „Argo“, dem Jahrbuch des „Rütli“.

Der Dichter Emanuel Geibel überredet den bayrischen König Maximilian II., Paul Heyse mit einer hohen Pension nach München zu berufen. Heyse erhält eine Professur in romanischer Philologie, liest jedoch niemals an der Universität. Nach der Heirat mit Margarete Kugler trifft er am 25. Mai 1854 in München ein.

Bei seiner ersten Audienz beim König 1854 überreicht Heyse seine Verserzählungen „Hermen“. Beginn eines regen geselligen Lebens mit den berufenen „Nordlichtern“ Geibel, Heyse und Riehl. Gründung des geselligen Dichtervereins „Das Krokodil“. Zu den bekannteren Mitgliedern des Vereins gehören neben Heyse und Geibel: Felix Dahn, Wilhelm Hertz, Hermann Lingg, Franz von Kobell, der Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl, Friedrich Bodenstedt, der Reiseschriftsteller und Kunstmäzen Adolf Friedrich von Schack. Im Dezember beginnt Heyse eine langjährige Korrespondenz mit Eduard Mörike.

In der ersten Ehe werden Heyse vier Kinder geboren, sein Erstgeborener Franz am 22. August 1855.

Mit Geibel baut er einen Dichterkreis in München auf, in dem die perfekte Beherrschung der Formen der poetisch-realistischen Lyrik gelehrt werden.

Bereits in seinem ersten Jahr in München gründet Heyse mit Geibel die Dichtervereinigung „Krokodil“, um den literarischen Austausch anzukurbeln. Gleichzeitig beginnt er mit dem Schreiben seiner bekannten Novellen. Die berühmteste seiner über 150 Erzählungen, „L`Arrabiata“, veröffentlicht Heyse 1855.

In Zürich Beginn einer Freundschaft mit Gottfried Keller, ab 1859 reger Briefwechsel, ab 1872 gegenseitige Besuche.

Ab 1859 muss Heyse einige Mitglieder der Familie Kugler versorgen und deshalb den ungeliebten Redakteursposten beim „Literaturblatt zum deutschen Kunstblatt“ annehmen. Er sagt ein verlockendes Angebot des Großherzog Carl Alexander von Weimar ab, der ihn zur Übersiedlung nach Thüringen bewegen will. Beginn der Freundschaft mit dem schwäbischen Dichter Hermann Kurz.

Mit der Tragödie „Die Sabinerinnen“ gewinnt Heyse 1859 erstmalig einen vom bayrischen König ausgesetzten Literaturpreis. Theodor Fontane nimmt an einem der „Symposien“ teil. Heyse versucht vergeblich, dem damals Mittellosen eine Stellung in München zu verschaffen.

Angeregt durch ein Bild seines Freundes Buonaventura Genelli schreibt Heyse 1860 für die „Argo“ die Novelle „Der Centaur“. 1870 wird sie neu bearbeitet unter dem Titel „Der letzte Centaur“ herausgegeben. Außerdem erscheint die Sammlung italienischer Volkslieder „Italienisches Liederbuch“, welches von Hugo Wolf in zwei Sammlungen vertont wurde.

Im folgenden Jahr lernt Heyse bei einem Besuch in Wien Grillparzer und Hebbel kennen. Auf Heyses Zureden übernimmt der Verleger Wilhelm Hertz Fontanes Balladen in seinen Verlag.

1862: Margarete Heyse, geb. Kugler, erliegt am 30. September in Meran einer Lungenkrankheit. Mit dem Schauspiel „Ludwig der Bayer“ erfüllt Heyse einen lang gehegten Wunsch Maximilian II., ein bayrisches Historiendrama zu schaffen. Das Stück fällt bei der Aufführung durch. In diesem Jahr: „Ein Münchner Dichterbuch“, herausgegeben mit Emanuel Geibel. „Andrea Delfin“ erscheint in der Sammlung „Neue Novellen“.

1864 folgen „Gesammelte Novellen in Versen“ (erweitert 1870), „Meraner Novellen“, „Hans Lange“ (Schauspiel)

1865 entstehen „Hadrian“ (Tragödie), „Maria Maroni“ (Tragödie), „Die Witwe von Pisa“ (Novelle) und „Colberg“, das populärste Stück Heyses. Der Autor erhält dafür nach hunderten Aufführungen in ganz Deutschland am 31. März 1890 die Ehrenbürgerurkunde der Stadt Kolberg.

1867 heiratet Heyse die blutjunge Münchnerin Anna Schubart; „Beatrice“ (Novelle)

Von 1868 bis 1870 entstehen „Das Mädchen von Treppi“, „Die Stickerin von Treviso“ (Novellen), „Moralische Novellen“ und „Die Göttin der Vernunft“ (Tragödie).

Heyse wird 1871 Mitglied des bayrischen „Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst“. In der Einleitung des „Deutschen Novellenschatzen“ (bis 1876 24 Bd., hg. mit Hermann Kurz) entwickelt Heyse seine „Falkentheorie“; „Die Stickerin von Treviso“ (Novelle).

Ab 1899 verbringt Heyse die Winterhalbjahre des nächsten Jahrzehnts in seiner Villa in Gardone am Gardasee; „Maria von Magdala“, „Neue Märchen“, „Das literarische München - 25 Porträtskizzen“

Heyse wird 1900 zum Münchner Ehrenvorsitzendes des „Deutschen Goethebundes zur Wahrung der geistigen Freiheit“, außerdem Ehrenmitglied der Deutschen Schillerstiftung. Sonderhefte („Jugend“!), Alben und zahlreiche Publikationen zu seinem 70. Geburtstag; „Jugenderinnerungen und Bekenntnisse“

Die Stadt München ernennt Heyse 1910 anlässlich seines 80. Geburtstages zu ihrem Ehrenbürger. Der Prinzregent Luitpold verleiht ihm den persönlichen Adel, von dem er jedoch niemals Gebrauch macht. Am 10. Dezember erhält Heyse als erster deutscher Autor für ein belletristisches Werk den Literaturnobelpreis.

Die „Letzten Novellen“ und die „Italienischen Volksmärchen“ werden 1914 die letzten Arbeiten Heyses. Heyse stirbt als letzter der großen Erzähler des 19. Jh. am zweiten April, wenige Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und wird im alten Teil des Münchner Waldfriedhofs begraben (Grab Nr. 43-W-27).

Literarische Wirkung

Gesamtwürdigung

Paul Heyse war der letzte wirkliche „Dichterfürst“ der deutschen Literatur. Der Schriftsteller beeindruckte durch „die Umfassenheit seiner Produktion“, er sei „in jedem Sattel ein firmer Reiter“, der keine Provinz der Dichtkunst ausließ, wie sein Biograf Erich Petzet schrieb. In Kunsthandlungen hing schon zu Lebzeiten Heyses dessen Bild. Für seine „Potentatengalerie“ hatte ihn der Münchner Maler Franz Lenbach mit einer Art Heiligenschein gemalt. Heyses Drama „Kolberg“ erschien bis 1914 in 180 Auflagen. Es war an vielen Gymnasien Pflichtlektüre und gehörte zum ständigen Repertoire der Schulfeiern an Kaisers Geburtstag oder am Sedantag. Der Dichter war einer der meistvertonten Lyriker seiner Zeit. Allein vom Gedicht „Im Walde“ sind 32 Notenfassungen bekannt. Sein erster Roman „Kinder der Welt“ verhalf ihm zu hoher Popularität. In Amerika gehörte er zu den vielgelesenen deutschen Autoren. Sein Stück „Hadrian“ erhielt in der griechischen Übersetzung einen Bühnenpreis in Athen. Die Forscher der norwegischen „Fram“ hatten seine italienischen Novellen bei der Überwinterung im arktischen Eis gelesen. Der Mannschaft wurden bei der Lektüre seiner Werke im langen Polarwinter von 1895/96 die „Sinne so wunderlich hell“.

Neben zahllosen Gedichten schuf Heyse rund 180 Novellen, acht Romane und bis 1912 68 Dramen. Die Ausgabe seiner Werke, die Erich Petzet 1924 besorgte, umfasst drei Reihen à fünf Bände, von denen jeder rund 700 Seiten zählt. Darin sind noch nicht einmal alle seine Werke enthalten. „Es sei nachgrade zu viel“, scherzte er selbst über seine Produktion. Heyses Werke wurden in alle europäischen Hauptsprachen und ins Esperanto übersetzt.

Dennoch wurde er von drei Leser- und Kritikergenerationen nach seinem Tod 1914 kaum mehr gelesen. Um 1900 lehnten ihn die Jüngeren als einen Vertreter der älteren Dichtergeneration ab. In den von Revanchegefühlen erfüllten Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg stießen sich nationalistisch gesinnte Leser an dem Weltbürger Heyse, der zudem noch von der Mutter her jüdischer Abstammung war. Heyses Schauspiel „Kolberg“ wurde als Vorlage 1944 ohne Nennung des Autors in einem der erfolgreichsten Propagandafilme der Nazis verfälscht. In beiden Deutschen Staaten blieb der Dichter nach 1945 eine Fußnote in literaturgeschichtlichen Abhandlungen zum 19. Jahrhundert beziehungsweise zur Novellentheorie. Er erschien fast nur noch als Briefpartner unvergessener Autoren wie Fontane oder Storm. Nur selten entschloss sich ein Verleger, das Werk des bayrischen Berliners, wenigstens in einer Auswahl, herauszubringen. Noch immer ist sein umfangreicher Nachlass nicht vollständig erschlossen.

Heute erinnert sich deshalb kaum noch jemand an den ersten deutschen Schriftsteller, der 1910 – nur zwei Jahre vor dem zu allen Zeiten hochgerühmten Gerhart Hauptmann – für sein belletristisches Werk den Literaturnobelpreis erhielt. Mit Heyse wurde eine schon damals bereits vergangene Literaturepoche geehrt. Bei der Preisverleihung betonte der Sekretär der Schwedischen Akademie, Carl David af Wirsén, dass unter den „lebenden älteren Dichtern Deutschlands“ Heyse „allgemein fast unbestritten als der größte anerkannt“ werde. Der Vorschlag war von 82 „anerkannt urteilsfähigen Männern Deutschlands“ unterstützt worden.

Aufhorchen lässt, dass neben den unvermeidlichen Lobeshymnen bei der Nobelpreisverleihung von einer „Goetheähnlichen Künstlerschaft“ Heyses gesprochen wurde und der Redner auf die umstrittene Stellung des Dichters anspielte: „Die parteiische Abneigung des Naturalismus hat wohl bewirkt, daß man ihn von seinem Vaterland aus nicht schon früher für den Weltpreis vorgeschlagen hat.“ Der Münchner Literaturprofessor Franz Muncker sprach in diesem Zusammenhang von einem „manchmal sogar einseitigen Einsatz“ Heyses „für den Idealismus in der Literatur“.

Noch um 1890, als längst Vertreter des Naturalismus auf Literatur und Theater Einfluss nahmen, war er einer der meistverlegten Schriftsteller in Deutschland. Zeitschriften wie die „Deutsche Revue“ oder die „Gartenlaube“ machten ihn berühmt. In- und ausländische Blätter überhäuften ihn mit Bitten um den Vorabdruck seiner Novellen. Der Buchhandel wurde so mit Auflagen überschwemmt, dass sich einzelne Ausgaben seiner Werke auf dem Markt gegenseitig Konkurrenz machten.

Theodor Fontane glaubte deshalb 1890, dass Heyse „sehr wahrscheinlich“ der Epoche „den Namen geben“ werde und ein „Heysesches Zeitalter“ dem Goetheschen folgen werde. „Der Vergleich mit Weimar und dem Haus am Frauenplan lag nahe“, berichtete der Dramatiker Max Halbe über Heyses (von Gottfried von Neureuther gebaute) Villa in der Münchner Luisenstraße: „Hier wie dort war es eine Hofhaltung im Kleinen. Viele Jahre, weit über ein Menschenalter hindurch, war man in München zu Heyse gepilgert wie vordem nach Weimar zu Goethe.“

Lebensumstände und künstlerische Beziehungen

Heyse residierte gegenüber der Villa des „Malerfürsten“ Franz Lenbach. 1874 hatte er sich das Haus im Stil der Neorenaissance umbauen lassen. Einer der Besucher, der Schriftsteller Richard Voß, erinnerte sich: „Als ich endlich die Pforte öffnete und durch das Gärtlein dem Hause zuschritt, war mir ganz feierlich zu Muthe. In meiner Stimmung schien mir alles symbolisch. Die säuletragende Vorhalle, die Wipfel des hohen Parkes, die herüberdunkelten – mein im Tiefsten erregtes Gemüth überkam etwas von der Weihe, die über ein Heiligthum ruht.“ Im Inneren setzte sich diese Atmosphäre fort. Am Eingang wurde man von der Statue eines betenden Knaben begrüßt. „Es war ein mit Bildern, Büsten, Antiken, Kunstgegenständen und Erinnerungen eines langen Lebens angefülltes Dichterheim“, schrieb Max Halbe, und der Kunsthistoriker Hermann Uhde-Bernays berichtete: „Des Dichters Arbeitszimmer war nicht eigentlich der täglich den Vormittag einnehmenden schriftstellerischen Tätigkeit zugewiesen, nicht das Allerheiligste, sondern ein lose mit ihm in Verbindung befindlicher, in der Ausstattung bis auf das Stehpult am Fenster eher als eine Art Audienzzimmer des Olympiers eingerichteter Salon. Gemälde hingen in reicher Auswahl und Schönheit an den Wänden. Böcklins Landschaft aus den Pontinischen Sümpfen in der Mitte, eine feine Studie Gottfried Kellers und viele Bilder und Skizzen des Freundes Lenbach, die dem mit Teppichen in allen Formaten belegten, mit Erinnerungsstücken und kunstgewerblichen Gegenständen gefüllten Raum die behagliche Stimmung eines Ateliers verschafften. In dieser etwas preziösen Umwelt fehlte die Neigung zu einer weichen, koketten Empfindsamkeit nicht, die mehr dem dichterischen als dem persönlichen Wesen Heyses entsprach.“

Dank seines Talents zur Freundschaft war Heyse zum Gastgeber größerer Gesellschaften geradezu prädestiniert. Besonders die Frauen sollen begeistert an seinen Lippen gehangen haben. Er sei ein „schöner und gewinnend liebenswürdiger Mann“ gewesen, schrieb die Schriftstellerin Isolde Kurz, ein „Meister der Rede“, von hoher Kultur und mit „wunderbar diplomatischem Auftreten“. Fontane bemerkte 1867: „auch der Eitelste empfand es als ein Vergnügen, ihn sprechen zu hören.“ Die zahllosen Aphorismen, die in seinem Gesamtwerk gesammelt sind, geben einen Eindruck von dieser Seite seines Wesens.

Im Hause Heyse trafe sich fast alles, was Rang und Namen im literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Leben Münchens hatte. So zählte Heyse den Nationalökonomen Max Haushofer und den Rechtsanwalt Max Bernstein zu seinen Freunden. Beide waren weniger Literaten als literarisch ambitionierte Bildungsbürger. Mit Michael Bernays hatte sich Heyse bis 1897 fast täglich getroffen. Bernays wurde 1873 der erste ordentliche Professor in Deutschland für neuere deutsche Literaturgeschichte. Seine treuesten Freunde waren Maler. Heyse ist zu den frühen Förderern Buonaventura Genellis, Franz Lenbachs und Arnold Böcklins zu rechnen. Er selbst hat in dieser Kunst erfolgreich dilettiert und auf seinen Reisen viel gezeichnet. Mit dem Kunsthistoriker und Musikschriftsteller Heinrich Riehl einte ihn nicht nur eine lebenslang enge Beziehung, sondern auch die Frontstellung gegen Richard Wagner. Heyse gehörte mit zur Fraktion Joseph Rheinbergers. Der Freundschaft mit dem Wagner-Dirigenten Hermann Levi tat das keinen Abbruch. Von der Münchner Presse waren Redakteure der auflagenstärksten und zugleich liberalen Blätter vertreten. Baron Fritz von Ostini, Autor und jahrelang Literaturkritiker der wichtigsten Regionalzeitung, der „Münchner Neuesten Nachrichten“, danach Chefredakteur der legendären Zeitschrift „Jugend“, konnte als einer der Starjournalisten des damaligen Münchens gelten.

Bei Heyse sprachen deshalb auch häufig junge Autoren vor, die den Einfluss des „Künstlerfürsten“ und seines Kreises wohl zu schätzen wussten. Zu den „Bittstellern“ gehörten Frank Wedekind, Isolde Kurz und Joachim Ringelnatz. Der Dichter nahm sich für seine Gäste stets viel Zeit, gab etliche Ratschläge und versuchte zu helfen. Seinen Einladungen folgten auch der frühnaturalistische Dramatiker Max Halbe und der Schriftsteller Ernst von Wolzogen, der Gründer des ersten literarischen Kabaretts in Berlin.

Die Heyse-Villa neben dem Propyläenwäldchen am Königsplatz wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. In literarischen Stadtführern von heute findet sich kaum ein Hinweis. Derzeit erinnert an dieser Stelle nichts an den einstigen Mittelpunkt der Literatur in München.

Von hier aus spazierte Heyse mit seinem Hündchen an jedem Tag durch Schwabing, für ihn das „Feindesland“ der literarischen Stürmer und Dränger der Bohème. Der Schriftsteller Hans Carossa erinnerte sich, wie respektvoll die Spaziergänger Paul Heyse im Englischen Garten grüßten. Selbst Kinder wurden mit Ehrfurcht auf den größten Dichter der Stadt hingewiesen.

Gedichte

Die Stadt München kannte den Berliner Heyse nur als fertigen Dichter und großes literarisches Talent. Als junger Mann war er bereits nach seinen ersten Veröffentlichungen mit Ehrungen überhäuft worden. Zwar hatten auch seine ersten Auftritte im Berliner „Sonntags-Verein“ „Tunnel über der Spree“ Aufmerksamkeit erregt. Mit der Ballade „Das Tal von Espingo“ setzte sich Heyse 1851 bei einem Wettstreit im „Tunnel“ gegen Fontanes „Tag von Hemmingstedt“ und Bernhard von Lepels „Dänenbrüder“ durch. Seine Gedichte konnten sich in den Augen der sachverständigen Dichterkollegen mit den gleichfalls sehr geschätzten Balladen Fontanes messen, was die poetische Meisterschaft und die Handlungsführung betraf. Erst in München aber wurde er schnell vom Niemand in der Literatur zum „zweiten Goethe“.

Novellen

Noch größere Bewunderung erregten seine Novellen, die er als ein weniger ernst zu nehmendes Nebenprodukt seines Schaffens hinstellte. Heyse erkannte völlig richtig in dieser Gattung die innovative Leistung seiner Generation. „Denn auf dem Gebiet der Novelle hatten wir nicht wie auf anderen von unseren Vätern aus der klassischen Zeit ein reiches Erbe übernommen, das wir hätten ’erwerben müssen, um es zu besitzen’. […] Seitdem aber haben wir uns gemüht, an die Novelle höhere Forderungen zu stellen, als daß sie ein müßiges Unterhaltungsbedürfnis befriedige und durch eine Reihe bunter Abenteuer uns ergötze.“

Der Philologe Heyse nutzte die Wirkung der Worte. Er mied alles Oberflächliche und verzichtete auf langatmige Beschreibungen. Viele der jüngeren Autoren, von Thomas Mann bis Isolde Kurz gehörten zu seinen Lesern. Theodor Fontane lässt Marcell Wedderkopp in seinem Roman „Frau Jenny Treibel“ auf die Novelle „Unvergeßbare Worte“ Bezug nehmen. Der Konflikt Andrea Delfins, die Geschichte vom gerechten Rächer, der neues Unrecht schafft, reicht bis in die Gegenwart. Die Sehnsucht nach dem „letzten Centaur“ ist auch heute noch nicht gestillt.

Literarische Wertung

Obwohl die insgesamt 177 Novellen entgegen seiner Absicht als Heyses bedeutendstes Werk anzusehen sind, ist ihre Qualität sehr uneinheitlich, was Heyse in seiner Autobiographie „Jugenderinnerungen und Bekenntnisse“ (Berlin, 1900) auch ohne weiteres zugab. Die Erzählungen wurden, nach vorausgehender gründlicher Planung des täglichen Arbeitspensums, in einem Zuge niedergeschrieben; im Druck wurden dann nur noch Flüchtigkeitsfehler berichtigt und einige Worte durch passendere ersetzt. So hieß es schon zu Heyses Lebzeiten in Meyers Konversationslexikon (4. Auflage, 80er Jahre des 19. Jahrhunderts):

- Durch Anmut des Vortrags und warme Lebendigkeit des Details ausgezeichnet, sind diese Novellen dem poetischen Gehalt, der Gestaltungskraft nach ziemlich ungleich, viele darunter, wie: „L'Arrabbiata“, „Die Einsamen“, „Das Mädchen von Treppi“, „Im Grafenschloß“, „Der Weinhüter von Meran“, „Andrea Delfin“, kleine Meisterstücke. Eine bemerkenswerte Entwicklung des Dichters liegt darin, daß die späteren Novellen auch herberen Konflikten und einem düsteren Lebenshintergrund nicht mehr ausweichen.

Eine Inhaltsbeschreibung, Interpretation und Bewertung sämtlicher Prosaerzählungen aus heutiger Sicht hat Rainer Hillenbrand in „Heyses Novellen: ein literarischer Führer“ (ISBN 3-631-31360-8) gegeben; von den etwa 180 Titeln werden hier 17 mit drei (bei maximal drei) Sternchen und weitere 21 mit zwei Sternchen bewertet.

Die Falkentheorie

Paul von Heyse entwickelte eine Novellentheorie, um der Formauflösung entgegenzuwirken. Sie ging als „Falkentheorie“ in die Literaturgeschichte ein, da Heyse sie am Beispiel jener Boccaccio-Novelle erläuterte, in der ein verliebter, aber verarmter Jüngling seiner Angebeteten seinen einzigen Besitz, einen Falken, als Essen serviert. Diese Besonderheit müsse in jeder Novelle zu finden sein, meint Heyse. In vielen seiner Novellen verwirklichte er die Falkentheorie.

Seine Thesen, die Heyse 1871 in der Einleitung zum „Neuen Deutschen Novellenschatz“ zum ersten Mal zusammengefasst hatte, ergeben nach dem Urteil Etlicher keine wirklich neue Theorie, die etwa das Handwerkliche lehrt. Mit der Selbstgewissheit eines populären Autors erläuterte Heyse hier lediglich seine Ansichten zum Schreiben und Lesen einer effektvoll vorgetragenen Erzählung. Originell ist dabei die Einführung von zwei Kategorien. Der „Falke“ ist bei Heyse das spezifische Problem jeder Novelle, die „Silhouette“ die Konzentration auf das Grundmotiv. Der Inhalt der Novelle sollte sich also in wenigen Zeilen in der Art von Zwischenüberschriften zusammenfassen lassen.

Die Falkentheorie blieb unbefolgt, jedenfalls beriefen sich spätere Novellisten nicht auf sie. Heyse selbst hat sich als Autor und als Herausgeber des „Novellenschatzes“ nicht an ein starres Gerüst gehalten. „Andrea Delfin“ oder „Die Stickerin von Treviso“ gehören auch gerade deshalb neben den Novellen Storms und Kellers überhaupt zu dem Besten, was in dieser Gattung je hervorgebracht wurde.

Wiederentdecker Italiens

Heyse kann als der Wiederentdecker Italiens in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts gelten. Besonders seine italienischen Mädchengestalten machten ihn berühmt. Bis heute erfreuen sich Laurella aus „L'Arrabbiata“ oder „Nerina“ der Sympathie der Leser. Mit seinen Novellen hat es Heyse immer wieder verstanden, den Deutschen Land und Leute, Sprache und Geschichte näher zu bringen. Er vermittelte seine enorme Landeskenntnis unterhaltsam in der Form der Erzählung. Ebenso phantasievoll nutzte er sein Wissen über die Troubadourliteratur – seine Dissertation hatte den Refrain in der provenzalischen Dichtung behandelt – zu einer Novellenfolge.

Durch Heyses Vermittlung ist die seinerzeit neuere italienische Literatur in Deutschland bekannt geworden. In den Jahren von 1889 bis 1905 erschien seine Anthologie mit italienischen Dichtern seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in fünf Bänden. Darin finden sich Übersetzungen von Gedichten Manzonis, Leopardis und D'Annunzios. Mit den von ihm nacherzählten italienischen Volksmärchen sicherte er auch dieser Literatur einen Platz in Deutschland. Kein an Italien Interessierter ist damals an Heyse vorbeigekommen.

Als unermüdlicher Übersetzer aus dem Italienischen und als Herausgeber des „Novellenschatzes des Auslandes“ (1872/1903) hat Heyse viel zum kulturellen Austausch beigetragen. Ihn verband eine Freundschaft mit Turgenew und er war einer der ersten, der in Deutschland Dostojewski bekannt machte.

Trotz seiner Begeisterung für Bismarck vermied Heyse weitgehend das Nationale. Italien und Deutschland nannte er seine beiden Vaterländer. Für Chauvinismus war er nicht empfänglich.

Autobiographie

Heyse verfasste auch eine der spannendsten Schriftsteller-Autobiographien des 19. Jahrhunderts. Der Dichter, selbst ein Prominenter, der viel in den arrivierten Kreisen verkehrte, lieferte in den „Jugenderinnerungen und Bekenntnissen“ genau beobachtete Charakteristiken der berühmtesten Männer seiner Zeit. Hier finden sich unter anderem literarische Porträts der Freunde Adolph Menzel und Emanuel Geibel, Theodor Fontane und Hermann Kurz, Ernst Wichert und Ludwig Laistner. Ähnlich wie Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ hielt auch Heyse sich nicht mit privaten Episoden auf, sondern legte, im Bewusstsein seiner öffentlichen Rolle, eine als allgemeingültig zu verstehende Bilanz des 19. Jahrhunderts vor. Diese Erzählung seines Lebens ist zugleich eines der aufschlussreichsten Dokumente über die Verhältnisse im alten Berlin und München.

Literarische Beziehungen

Erwähnenswert ist auch, dass Heyse von München aus den besten Autoren seiner Zeit Hilfe und Freundschaft bot. Er war es, der den schwäbischen Dichter Hermann Kurz immer wieder ermunterte und schließlich, nach dessen Tod, 1874/75 die Gesamtausgabe zusammenstellte. Theodor Storm verdankte ihm den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst von 1883, die wichtigste Auszeichnung, die der Schriftsteller zu seinen Lebzeiten entgegennehmen konnte. Für Fontane versuchte er, bei dem bayrischen König Maximilian II. einen Posten zu vermitteln.

Diesen beiden Älteren war Heyse bis zu deren Tod ein ebenbürtiger Partner. Manuskripte wurden ausgetauscht und kritisch begutachtet. Anregungen für neue Novellen, aber auch literaturtheoretische Diskussionen finden sich in vielen der Briefe. Dem Umfang nach wurde er Fontanes zweitwichtigster Briefpartner und der wichtigste für Storm und den Dichter Emanuel Geibel. Jakob Burckhardt und Gottfried Keller korrespondierten mit ihm in der Schweiz. Die Kontakte reichten in alle literarischen Provinzen Deutschlands.

Die Achtung vor seinem vielfältigen Werk konnten ihm auch viele jüngeren Schriftsteller nicht versagen: „Vielleicht nur noch Maupassant gab mir technisch und stilistisch so viel Vorbildliches wie Paul Heyse“, schrieb Ludwig Ganghofer. „Vor mancher Seite seiner Bücher, auf der ich einen erregten Vorgang geschildert fand, konnte ich halbe Tage lang sitzen und nachgrübeln, wie er das fertig brachte: mit den ruhigsten Worten die stärkste Bewegung zu schildern.“

Heyse war ein Vorbild, ein Anwalt aller Dichter, der sich für die juristischen und sozialen Fragen seines Standes engagierte. Er war Kunstpapst und Mäzen. Zum eigenen Werk kam stets noch die Beschäftigung mit den Manuskripten anderer hinzu. Als ein Mittelpunkt des literarischen Lebens in Deutschland hat Heyse viel bewirkt, nicht nur in München und nicht nur für die Literatur. Allein darin besteht eine bleibende Leistung dieses „Dichterfürsten“.

Einen „Liebling der Musen“ hatte ihn Fontane einmal genannt. Noch mehr war Heyse ein Liebling Fortunas. Mit einem preußischen Staatsstipendium verlebte er ein glückliches Studienjahr in Italien. 1854, mit 24 Jahren, erhielt Heyse, damals noch ein talentierter, aber unbekannter Anfänger, vom bayrischen König Maximilian II. ein Angebot zur Übersiedelung nach München. Heyse bekam gegen eine jährliche Pension von zunächst 1000 Gulden, lediglich mit der Auflage, in den Zeiten des Jahres, in denen sich der König in seiner Hauptstadt aufhielt, nach München überzusiedeln und zu dichten.

Vorausgegangen war seine Bekanntschaft mit dem damals populären Dichter Emanuel Geibel, dem er als Schüler 1846 in Berlin seine Gelegenheits- und Liebesgedichte vorgezeigt hatte. Zwischen beiden entwickelte sich ein freundschaftliches Lehrer-Schüler-Verhältnis, das sich für kurze Zeit lockerte, als der Lübecker Geibel 1852 zum literarischen Ratgeber Maximilian II. von Bayern berufen wurde. Geibel überredete den König zur Einladung an den jungen Heyse. Er sollte in München möglichst viel dichten und an den „Billard“-Abenden, den als Symposien berühmt gewordenen, königlichen Gesprächsrunden teilnehmen. Bei diesen Treffen saß der junge Dichter gleichberechtigt neben Geibel und Friedrich Bodenstedt, neben den besten Wissenschaftlern Münchens wie dem Chemiker Justus von Liebig, dem Philologen Friedrich Thiersch, den Historikern Heinrich von Sybel und Wilhelm Heinrich Riehl oder dem Arzt Max von Pettenkofer.

Wie sich später zeigte, hatte Heyse noch andere Aufgaben zu erfüllen. Er musste seinen Dienstherrn auf Reisen begleiten und bei den Teeabenden der Königin lesen. Bei diesen Gelegenheiten wurde er nicht viel besser behandelt als jeder Domestik. Nach den Misserfolgen seiner Dramen mit Themen aus der bayrischen Geschichte wie „Ludwig der Bayer“ blieb er wenigstens von Auftragswerken weitgehend verschont.

Mit der überraschenden Berufung durfte sich der 24-Jährige zur geistigen Elite des drittgrößten deutschen Teilstaates zählen. Er gehörte zu denen, die nach dem Wunsch des Königs dem bayrischen Volk das Dichten lehren sollten. Maximilian selbst zählte zu den eifrigsten „Studenten“. Er ließ die Sitzungen protokollieren, um die Themen anderntags noch einmal gründlich durchzugehen.

Die Symposiasten verkehrten häufiger und zwangloser mit dem König als mancher Minister. Neid und Missgunst auf die Bevorzugten musste unter diesen Voraussetzungen die einheimischen und berufenen Dichter auf Distanz halten. Die Münchner Presse zeigte mit ihren Angriffen gegen die Berufenen offen, dass der Landesvater ihrer Meinung nach vom protestantischen Bazillus infiziert sei und deshalb dringend andere Ratgeber brauche.

Dichterverein Gesellschaft der Krokodile

Als Gegenreaktion zogen die Nordlichter Geibel, Riehl und Heyse einen eigenen literarischen Salon auf. Dies wurde 1854 die Keimzelle des Dichtervereins Die Krokodile. Der seltsame Name geht auf den Helden eines Gedichts von Hermann Lingg zurück, wie Heyse in seiner Autobiografie erklärte:

- Der erhabene Charakter dieses Amphibiums schien uns trefflich zum Vorbild idealistischer Poeten zu taugen, und wir hofften, in unserem Münchener „heiligen Teich“ dermaleinst ebenso gegen die schnöde prosaische Welt gepanzert zu sein, wie jener uralte Weise, der nur noch für den Wechsel der Temperatur empfindlich war.

Von Heyse war die Idee ausgegangen, in diesem Verein die jüngeren süddeutschen Dichter an den Kreis der Berufenen heranzuführen, sie zu fördern und damit die Spannungen abzubauen. Er war es, der den Donnerer Geibel überzeugte, mitzutun. In kurzer Zeit entwickelte sich aus dem Krokodil ein reger literarischer Kreis. In diesem männerbündischen Verein wurden noch all jene an Freimaurerlogen erinnernde Sitten befolgt, die man damals für gesellig hielt. Mit Weinlaubkränzen im Haar scherzten die Dichter in einer verschlüsselten, nur Eingeweihten verständlichen Klubsprache. Vorträge und Diskussionen wurden stets als weihevolle Momente behandelt. Die Protokolle wurden, wenigstens zum Teil, in einer Geheimschrift verfasst.

Trotz dieser hemdsärmeligen Ausgelassenheit entwickelten die Beteiligten einen gewissen Ehrgeiz, wenn es darum ging, das ausgestopfte Krokodil hereintragen zu dürfen oder die Papppyramide, in der das Vereinsbuch aufbewahrt wurde, zu verwalten. Die akademische und zugleich polyglotte Ausbildung ermöglichte es diesen Intellektuellen, die verschiedensten Stoff- und Formtraditionen zu nutzen. Die Krokodile schätzten die komplizierteren lyrischen Formen und suchten sich ohne die damals häufig anzutreffenden nationalen Vorbehalte poetische Vorbilder in der Antike und in den romanischen Literaturen.

Im Rückblick behauptete Heyse, dass sich die Begabteren unter den süddeutschen Schriftstellern dem Verein angeschlossen hätten. Andererseits waren immer wieder Austritte zu verzeichnen, unter anderem von Heinrich Leuthold, der dem Kreis zornige Nachrufe widmete. Felix Dahn, der im Krokodil erstmals als Schriftsteller hervortrat, fand nach seinem Austritt den Humor der Krokodile immer etwas frostig. Rivalitäten zwischen Geibel und Friedrich von Bodenstedt um die erste Stelle bei König Maximilian konnten nie ausgeräumt werden.

Dass München leuchtete, wie Thomas Mann 1902 in seiner Novelle Gladius Dei schrieb, ist diesen Schriftstellern zu danken, über deren Werke sich die literarische Jugend von 1900 nur noch lustig machte, sie als langweilig abtat und für unlesbar hielt.

Es waren diese von König Maximilian II. um 1850 berufenen Dichter, die München nach Jahrhunderten provinzieller Rückständigkeit wieder zu einem Ort gemacht hatten, an dem eine über die Stadtgrenzen hinaus beachtete Literatur geschrieben wurde. Selbst Theodor Fontane kam 1859 hierher, um die Möglichkeiten einer Anstellung zu prüfen. Er gab bei seinem Besuch zu, hier einen anregenderen Kreis vorgefunden zu haben als in Berlin.

Von den Münchner Dichtern der älteren Generation genoss zunächst der Lyriker Emanuel Geibel die größte Autorität. Mit dem Weggang Geibels 1868 wurde Paul Heyse unbestritten zum Kopf der Krokodile. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ging jedoch unter seiner Leitung schnell verloren. Die Gruppe fiel in den Jahren 1878 bis 1882 auseinander.

Heyses Selbstverständnis

Geibels Einfluss auf die jüngeren Dichter des „Krokodils“ sollte jedoch nicht überschätzt werden. Von einer wirklichen Münchner „Dichterschule“, wie es in manchen Veröffentlichungen heißt, kann keine Rede sein. Die produktivsten Mitglieder des Vereins – Lingg, Riehl, Heyse, Dahn – wurden keine erfolgreichen Lyriker, sondern Romanciers und Novellisten. Wenn Heyse dennoch als Meisterschüler Geibels angesehen werden kann, dann nicht, weil er den Geibelschen Ton nachahmte, sondern weil er dessen Kunstprogramm hochhielt und dabei sogar noch seinen Lehrer überbot.

Während Geibel seit den sechziger und siebziger Jahren von Lübeck aus patriotischen Verse wie „Und es mag am deutschen Wesen/ Einmal noch die Welt genesen“ ins Land schickte und offen zum politischen „Tendenzdichter“ wurde, hielt Heyse in München noch immer an dem eher unpolitischen Konzept eines dem Ewig-Menschlichen verpflichteten, künstlerischen Idealismus fest. Die Kunst sollte vergolden, veredeln, das Zeitliche „im Licht des Ewigen“ darstellen. In seiner Autobiografie erinnerte sich Heyse, „daß es uns völlig an Geschick und Neigung fehlte, in die Zeit hineinzuhorchen und uns zu fragen, welchen ihrer mannigfachen Beürfnisse, sozialen Nöte, geistigen Beklemmungen wir mit unserer Poesie abhelfen könnten. Da auch wir mitten in der Zeit lebten, konnten wir uns denselben Influenzen, die den Zeitgenossen zu schaffen machten, nicht entziehen, und auch unsere künstlerische Arbeit trug gelegentlich die Spuren ihres Einflusses.“

Er wollte als ein Autor gelten, der scheinbar nur der Schönheit und der Sittlichkeit verpflichtet war. In der Wirklichkeit konnte er dieses Ideal nicht durchhalten. Der erfolgreiche „Künstlerfürst“ mochte in seinem Werk keine Stiche zulassen.

Schon das Jugenddrama „Francesca von Rimini“ wurde wegen einiger angeblich freizügiger Passagen in den literarischen Kreisen Berlins lebhaft besprochen. Heyse, der 1869 eine Sammlung extra unter dem Titel „Moralische Novellen“ herausgab, blieb zeitlebens ein „unmoralischer“, ein erotischer Skandalautor. Er schrieb einmal seiner zweiten Frau Anna aus Berlin: „Übrigens ist es sehr drollig, wie ich überall wegen meiner Unsittlichkeiten beschrieen werde und dabei die Erfahrung machen muß, daß große Städte in solchen Dingen die kleinstädtischsten sind.“ Anschließend zitierte er einen Ausruf der Ehefrau Fontanes über eine seiner Novellen: „Theochen sie ist wunderschön! D u schreibst lauter langweilige Bücher, aber ich danke doch Gott, daß Du so was nicht schreibst, was unsre Martha n i e lesen darf.“ Dieser Ruf steigerte eher seine Reklamewirkung und tat der Nachfrage der Familieblätter trotz deren Angst vor „Nudidäten“ keinen Abbruch. Im Brief eines Redakteurs von „Westermanns Illustrierten Monatsheften“ ist über eine Heyse-Novelle zu lesen: „[E]s wäre zu bedauern, wenn wir sie ablehnten und sie erschiene dann in der Rundschau. Paul Heyse interessiert eben immer ein großes Publikum bester Art.“

Aber nicht nur wegen der damals gewagten erotischen Passagen kam Paul Heyse in Konflikt mit der staatlichen und kirchlichen Zensur. Zeitlebens zeigte er einen bemerkenswerten „Männerstolz vor Königsthronen“. Allerdings konnte Heyse sich diese Unabhängigkeit auch leisten. Der prominente „Künstlerfürst“ kam nie in die Gefahr, für seine kritischen Äußerungen „sitzen“ zu müssen. Im Gegenteil. Als sein Drama „Maria von Magdala“ 1901 verboten wurde, setzte eine große Solidaritätsbewegung zugunsten des Dichters ein. In München, wo die mächtige ultramontane Zentrumspartei das Theaterleben restriktiv kontrollierte, wurde sogar, um sich von Berlin abzugrenzen, eine Aufführung erlaubt.

Kulturpolitisches Engagement

Seinerseits zögerte Heyse nie, wenn es darum ging, die Rechte der Autoren einzuklagen und das Selbstbewusstsein des Berufsstandes zu stärken.

Ab 1855 konnte Heyse als führendes Mitglied der Schillerstiftung, der damals wichtigsten Standesorganisation deutscher Autoren, über die finanzielle Unterstützung bedürftiger Schriftsteller mitentscheiden. 1871 initiierte er die „Genossenschaft deutscher Bühnenschriftsteller und Komponisten“, die vor allem die Willkür und Rechtlosigkeit der Autoren beenden sollte. Er beteiligte sich am Aufruf zu einer Nationalspende für Freiligrath und unterstützte die Errichtung eines Heine-Denkmals in Düsseldorf. Im Jahre 1900 wurde der Münchner Goethebund zur Abwehr der Lex Heinze, eines verschärften Zensurgesetzes, gegründet. Heyse wurde damals Ehrenvorsitzender und galt kurzzeitig auch den ehemaligen Naturalisten um Michael Georg Conrad als Gewährsmann einer gemeinsamen freiheitlichen Kunstauffassung.

Bei vielen Anlässen setzte Heyse seine Autorität, sein Talent, aber auch seine Geldmittel ein. Der „Dichterfürst“ war sich nicht zu schade, bei kleineren Anlässen seine Stimme zu erheben. Er verfasste einen „Prolog zum Besten der Wärmstuben in München“ oder verwandte sich mit dem Gedicht „Das Hundegrab von Oxia“ für einen wirksamen Tierschutz.

Trotz seiner Dankbarkeit für seine königlichen Gönner bewahrte Heyse stets eine gewisse Distanz, die eine eigene Meinung zuließ. Den Ehrungen, die ihm vom Hof zuteil wurden, hat er erstaunlich wenig Bedeutung beigemessen. Sein „von“ benutzte er selber nie. Nachdem Geibel 1868 wegen des Gedichtes „An König Wilhelm“, das den preußischen König als zukünftigen Kaiser feierte, von Ludwig II. die Pension entzogen wurde, verzichtete auch Heyse. Er begründete diesen Entschluss mit dem in München gewiss freimütig klingenden Bekenntnis, er sei der gleichen Meinung wie der Gemaßregelte.

Als 1887 sein Vorschlag, Ludwig Anzengruber in den Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst aufzunehmen, in München am Einspruch klerikaler Kreise scheiterte, trat Heyse aus dem Kapitel aus und gab damit die ehrenvollste Auszeichnung zurück, die das königliche Bayern zu vergeben hatte.

Immer wieder griff er in seinen Werken das klerikale Dunkelmännertum an und kritisierte eine bigotte Frömmelei. Mit der Zeit wurde er immer mehr zum selbstbewussten Kritiker der deutschen Kulturpolitik. Ein Beispiel ist sein Verhalten in der Schillerpreis-Kommission. Wilhelm I. hatte 1859 diesen Preis für das beste dramatische Werk der jeweils letzten drei Jahre gestiftet. Die von Heyse mitgetragenen Vorschläge 1887 (Richard Voß) und 1890 (Sudermann) wies Wilhelm II. zurück. Als aber 1893 Fuldas „Talisman“ offensichtlich wegen der jüdischen Abstammung des Autors abgelehnt wurde, verzichtete Heyse, der sich nicht zum „Recruten“ machen lassen wollte, ab 1896 freiwillig auf das Ehreamt.

Heyse war ein Mann der Mitte, ein liberal denkender Bismarckianer. Wie viele seiner Schriftstellerkollegen setzte er in die Reichsgründung die größten Hoffnungen. Er sah darin zunächst die Erfüllung der Ziele der 48er Revolution, die er kurze Zeit bei den Berliner Studentengarden mitgemacht hatte. „Nach Bismarcks Entlassung war Heyse unversöhnlich und lehnt alles Entschuldigen hierüber ab, auch gegen die besten Freunde. […] Heyse erblickt instinktiv in Wilhelm II. den Verderber Deutschlands,“ heißt es in einer zurückgehaltenen Notiz des Heyse-Biografen Erich Petzet. Als der Fürstkanzler 1892 auch München besuchte, jubelte auch Heyse im Gedicht dem Ehrengast zu. Er war Teilnehmer des geselligen Abends mit dem Fürsten in der Lenbachvilla. Er rechnete dies zu den stolzesten Erlebnissen seines Lebens. Die Begeisterung für Bismarck hinderte Heyse nicht, dessen Politik teilweise abzulehnen. In der Zeit des Sozialistengesetzes soll er umfangreiche illegale Sendungen der Sozialdemokratie gedeckt haben. Er tat dies wohl aus einer allgemeinen Sympathie für die Unterdrückten und Benachteiligten. Sonst muss man jedoch davon ausgehen, dass Heyse gegenüber den Sozialdemokraten, die in München ja eine starke Mitgliederbasis hatten, eher skeptisch war. Exemplarisch dafür ist sein „Sozialist“ Franzelius in seinem ersten Roman „Kinder der Welt“ (1873). Heyse zeichnete ihn durchaus positiv als jemanden, der für seine Ideale eine bürgerliche Karriere aufgibt, schränkte aber durch die Urteile seiner Hauptfigur Edwin, der von einer „etwas schrullenhaften Weise“ und dem „dogmatisch so verschanzten Geist“ des Agitators spricht, dies wieder ein. Die Utopie dieser Gesellschaft aus Freidenkern, die keinen Trost von „oben“ mehr suchen, traf das Lebensgefühl der in das neue Reich eingetretenen jungen Generation. Besonders durch diesen Roman, der ihn als einen modern denkenden Dichter auswies, wurde Heyse international bekannt.

Der Schriftsteller Richard Voß erinnerte bereits 1900 daran, dass sich kaum noch jemand vorstellen könne, wie sehr das Buch beim Erscheinen auf die Jugend gewirkt habe. Eine „große geistige That“, sei dies gewesen, so Voß weiter. In seiner Begeisterung hatte er sich zur Villa Heyse begeben, um dem Dichter persönlich zu danken. Heyse neigte später weniger zu überschwenglichen „heroischen Illusionen“, sondern mehr zu einer depressiven Sicht auf eine für ihn „kranke […] und ästhetisch confuse“ Zeit. Das Grundmotiv vieler seiner Erzählungen liefert schon ein Novellentitel von 1864 – „Die Reise nach dem Glück“.

Die Figuren seiner Romane und Novellen sind häufig vorbildliche, edle und künstlerisch empfindende Jünglinge oder zurückgezogen lebende „Idealisten“, selbstlos handelnde „Tat-Frauen“ oder „schöne Seelen“. Der empfindsame, geistig hochstehende Mensch erweist sich jedoch bei ihm als ungeeignet, den Kampf mit dem Niederen und Gemeinen aufzunehmen. Schweigen und Entsagen sind oft die Reaktionen dieser Aristokraten des Geistes. Seine Leser identifizierten sich nicht nur mit diesen zurückgezogen, in einer „schöne“ Welt der Kunst lebenden Figuren, sondern lehnten wie der Autor die unmoralische und bigotte Gesellschaft leidenschaftlich ab, an der solche Naturen zerbrechen.

Lieblingsautor der Deutschen

Heyse war deshalb seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Lieblingsautor der Deutschen. Für das deutsche Bürgertum war er der Garant für eine formvollendete Poesie, die den klassischen Idealen des „großen“ Goethe nachfolgte und sie zugleich für die Gegenwart bewahrte. Er war auch ein gern gelesener Autor für die Arbeiterschaft, die Franz Mehring in einem Aufsatz ausdrücklich vor dem in seinen Klassenschranken befangenen Dichter warnte.

Dagegen hatte man in den literarischen Journalen Deutschlands Heyse zwar während seiner produktivsten und erfolgreichsten Schaffensphase zur Kenntnis genommen, aber auffällig wenigen Rezensionen einzelner Werke stehen eine Unmenge von Glückwünschen und Laudatien gegenüber. Werner Martin dokumentierte zum 70. Geburtstag Heyses (1900) 112 Beiträge, zum 80. (1910) 99, wozu noch 17 Artikel anlässlich der Nobelpreisverleihung zu rechnen sind.

Kritik an Heyse

Trotz gelegentlicher Kritik setzte der eigentliche Stimmungsumschwung gegen Heyse erst 1885 mit dem Wirken der naturalistischen Autoren um die Zeitschrift „Gesellschaft“ ein. Die Kritiker dieser Zeitschrift waren es, die Heyse in das Zentrum literarischer Debatten rückten und so nicht unwesentlich zu seiner Bekanntheit beitrugen. Für das Jahr 1885 verzeichnet die Heyse-Bibliographie erstmals zehn Aufsätze über den Dichter, davon allein sieben in der „Gesellschaft“, der bis 1889 wichtigsten frühnaturalistischen Zeitschrift. Der in München lebende Schriftsteller Michael Georg Conrad forderte hier ein Ende der „Surrogatfabrikation“ der sogenannten Familienblätter. Obwohl Conrad selbst dem Jahrgang 1846 angehörte, war der Generationskampf – die Ablösung Heyses – eines der Generalthemen der „Gesellschaft“. Zwar haftete auch anderen Autoren als Heyse der Ruf an, sie entzögen sich der Wirklichkeit, aber hier in München war der erfolg- und einflussreiche „Künstlerfürst“ Heyse das sichtbarste Beispiel für das, was nach Ansicht der Naturalisten bekämpft werden musste. Conrad zielte hier besonders auf Paul Heyse, „dessen Bedeutung und Einzigkeit nur in einem bestimmten Münchener Milieu von engbeschränktem Schönheitsempfinden und duseliger Behäbigkeit sich zu entfalten vermochte“. Da die lokale Konstellation mit einem sich allgemein vollziehenden Wechsel in der Literatur zusammentraf, wurde die Heysefeindschaft auch von den Berliner Mitarbeitern der „Gesellschaft“, Conrad Alberti und Karl Bleibtreu, übernommen. Im gleichen Jahrgang, in dem die Naturalisten Heyse mit seinem „Quark“ „[i]ns Weinland am Xenil“ schicken wollten, wurden Lingg und Schack, also ebenfalls zwei ehemalige „Krokodile“, gelobt.

Heyse seinerseits war bereits ein hitziger Gegner des Naturalismus, ehe diese Richtung in Deutschland überhaupt Fuß fassen konnte. Im „Neuen Münchner Dichterbuch“ gab er schon 1882 „Den Naturalisten“ auf den Weg: „Im Leben pflegt es uns zu frommen,/ Wenn wir in gute Gesellschaft kommen,/ Und sollen uns in der Kunst bequemen,/ Mit der Crapüle vorlieb zu nehmen?“ Auffallend ist, dass Heyse zu Beginn noch eine gewisse Gerechtigkeit widerfuhr. Bleibtreu handelte ihn 1886 in seiner Programmschrift „Revolution der Litteratur“ als einen immerhin bedeutenden, erotischen Epiker ab. Nachdem Conrad und seine Mitarbeiter bald den Wert eines „Feindbildes Heyse“ für die eigene Profilierung erkannt hatten, galt Heyse bei den Münchner Naturalisten nur noch als Epigone ohne eigene Kreativität, seine Sprache sei „geistesarm“, die Figuren „flach und reizlos“, die psychologische Technik „roh und leichtfertig“. Alberti kritisierte ihn als „Fälscher der schlimmsten Sorte“. Bemängelt wurden Heyses Stoffwahl und seine Motivierungen. Er sei angeblich mitleids- und interessenlos, seine Sprache wirke feminin und altersschwach.

Es blieb nicht bei einer ästhetischen Debatte über bessere Literatur. Die Person des „Künstlerfürsten“ – seine teilweise jüdische Herkunft, seine „Schönmännlichkeit“, seine Charaktereigenschaften, seine angebliche „Honorargeilheit“ – wurde angegriffen.

In den berechtigten kritischen Einwänden schwang immer eine gehörige Portion Neid mit. So heißt es bei Bleibtreu mit Bezug auf Heyse: „Wißt ihr, worauf es ankommt, daß heutzutage ein Goethe […] sich entwickelt? Auf den Beutel desselben oder auf sein Strebertalent, auf weiter nichts.“ Konrad Alberti sah in Heyse 1889 ausdrücklich nicht nur den einzelnen Menschen, sondern ein „Symbol“. Seine Kritik mündete in dem viel zitierten, später von ihm selbst zurückgenommenen Satz: „Heyse lesen, heißt ein Mensch ohne Geschmack sein – Heyse bewundern, heißt ein Lump sein.“

Der Münchner Naturalismus war weniger eine neue literarische Richtung als ein von Intellektuellen geführter Kampf gegen neureiche Gründerzeitmentalität, kulturelle Stagnation und Schöngeisterei, gegen Philistertum, falsche Frömmigkeit und Verlogenheit der öffentlichen Moral. Der Kreis um Michael Georg Conrad stellte viel weniger literarischen Neuanfang dar, als seine Sprecher glauben machen wollten. Ein halbwegs geschlossenes Programm oder ein literarisches Werk, an dem die geforderte Erneuerung sichtbar werden würde, ging aus diesem Kreis nicht hervor. Stilistisch und formal boten die Texte kaum etwas Neues gegenüber den so heftig befehdeten traditionellen Erzählweisen. Neu war der aggressive Ton, mit dem die Gruppe - bald auch gegen die Berliner Naturalisten um Gerhart Hauptmann - auf sich aufmerksam machte.

Dennoch wirken die heftigen und zum Teil mit viel Witz vorgetragenen Schmähungen nach. Das Heyse-Bild in literaturgeschichtlichen Darstellungen der Gegenwart wird nicht selten durch die Einwände seiner Gegner bestimmt. Ein besonderes Phänomen ist auch, dass nach 1890, als bereits andere, über den Naturalismus hinausgehende Konzepte die literarischen Kreise bewegten, die Fehde zwischen Heyse und Conrad andauerte. In seinem 1892 veröffentlichten Roman „Merlin“ schimpfte Heyse seitenlang auf die „Mistgabelkunst“ der Moderne. Eine Äußerung seiner Hauptfigur Georg Falkner wurde viel zitiert: „Aber man mag das Ideal, das Heimweh nach dem Schönen und Großen mit der Mistgabel des Naturalismus noch so hitzig austreiben, es kehrt immer wieder zurück.“ Heyse meinte, hier eines seiner besten Werke geschaffen zu haben. Von Zeitgenossen wie Heinrich Spiero wurde das Buch vor allem als peinlicher Tendenzroman gegen die Naturalisten aufgefasst. Conrad wiederum nutzte seinen Roman „Majestät“ (1912) zu etlichen Seitenhieben gegen Heyse. Die Berufenen waren für ihn noch immer „diese grellblütigen Streber und kryptogamen Großborussen, diese klassisch-romantischen Epigonen und vornehmen Ritter vom Zeitungsgeist“. Der Autor stellte hier, wie schon 50 Jahre zuvor die Münchner Presse, die rhetorische Frage, ob Maximilian II. mit der Berufung der „Nordlichter“ wirklich „eine geniale patriotische That gethan“.

Der Grundstein für das Vergessen-Werden war mit der langen und heftigen Feindschaft gelegt, zumal der alternde Dichter zwar viel, aber wenig Neues vorlegte. In seinen Gedichten finden sich Abschiede und sentimentale Rückblicke. Ihm passierte es nun, wie Isolde Kurz anmerkte, „daß er in einer ganz späten Novelle noch einmal die Mischheirat zwischen Adelig und Bürgerlich als ein pathetisch zu nehmendes Problem behandelte, während längst Prinzen aus regierenden Häusern sich Frauen aus dem Bürgerstand holten und eine Schwester der Kaiserin in glücklicher Ehe mit einem Kliniker lebte“. Im Jahre 1900 hatte Heyse den Höhepunkt seines Ruhmes endgültig überschritten. Wilhelm Bölsche, Georg Brandes, Maximilian Harden und Alfred Kerr widmen ihm dennoch, neben vielen anderen, einen Geburtstagsartikel. Wie von Jenseits wirkte der 70-Jährige auf seine Leser: „So zwischen Weltgedröhn und Weltvergehn;/ Ein Lächeln auf der Lippe, wachest Du;/ Von hüben aber und von drüben wehen/ Dir Lieder zu“, dichtete Ludwig Fulda. Dem jungen Joachim Ringelnatz bereitete es bei einem Besuch Probleme, dem Dichter auf die Frage, „Was kennen sie zum Beispiel?“, wenigstens dessen einst populäres „Lied von Sorrent“ vorzutragen. Als Hans Carossa um 1897 mit der Lektüre des Romans „Kinder der Welt“ begann, kam er kaum über das erste Drittel hinweg und wechselte bezeichnenderweise zu einem Drama von Gerhart Hauptmann. In Otto Julius Bierbaums „Steckbriefen, erlassen hinter dreißig literarischen Uebelthätern gemeingefährlicher Natur von Martin Möbius“ oder im „Simplicissimus“, der besten Satirezeitschrift vor dem Ersten Weltkrieg, erscheint Heyse bloß noch als Karikatur.

Der „Dichterfürst“ hat sich seinerseits weiter über die Aktivitäten der jüngeren Schriftstellergeneration unterrichtet und im vertrauten Kreis weit sachkundigere und gerechtere Urteile abgegeben als in seinen Romanen. Als Literaturkritiker bewahrte er sich den Blick für das qualitativ Gute und Neue. Ludwig Thoma erinnerte sich 1920: „Der alte Heyse sagte mir bei seinem 80. Geburtstag, ich sei für ihn das interessanteste ’Phänomen’. Als Altbayer der erste und einzige, der vollständig einen bis dahin ungehobenen Schatz gehoben hätte, und als Repräsentant der anscheinend so schwerfälligen und wuchtigen Rasse doch wieder von einer unglaublichen Leichtigkeit im Schaffen. Roman, Novelle, Lustspiel und politische Lyrik sei eine Häufung von Talent, die er unbegreiflich fände.“

Heyse starb am 2. April 1914 in München. „Ihm wurde es erspart“, schrieb Isolde Kurz, „den Krieg mit Italien, den Zusammenbruch Deutschlands und den Einsturz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft zu sehen, auf deren Wertsetzungen er selbst mit seiner Person und seinen Werken stand. […] Von seinem Grabe heimkehrend wußte man, daß man dem Begräbnis einer ganzen Ära angewohnt hatte. Auch wer sich mit seinem Weltbild im Widerspruch befand, konnte den Eindruck einer plötzlich eingetretenen Leere nicht abweisen, weil eine Gestalt wie die seinige unter den Jüngeren nicht mehr möglich war.“

Literatur

- Werner Martin (Hrsg.): Paul Heyse: eine Bibliographie seiner Werke. Mit einer Einführung von Norbert Miller. Hildesheim: Olms 1978. (Bibliographien zur deutschen Literatur 3) ISBN 3-487-06573-8 (187 Seiten)

- Rainer Hillenbrand: Heyses Novellen: ein literarischer Führer. Frankfurt am Main: Lang 1998. ISBN 3-631-31360-8. (991 Seiten)

- Roland Berbig und Walter Hettche (Hrsg.): Paul Heyse. Ein Schriftsteller zwischen Deutschland und Italien. Frankfurt am Main: Lang 2001. (Literatur - Sprache - Region 4) ISBN 3-631-37378-3

- Gabriele Kroes-Tillmann: Paul Heyse Italianissimo. Über seine Dichtungen und Nachdichtungen. Würzburg: Königshausen & Neumann 1993. ISBN 3-88479-787-5

- Sigrid von Moisy: Paul Heyse. Münchner Dichterfürst im bürgerlichen Zeitalter. Ausstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek, 23. Januar bis 11. April 1981. München: Beck 1981. (Ausstellungs-Kataloge der Bayerischen Staatsbibliothek 23) ISBN 3-406-08077-4

- Walter Hettche: Literaturpolitik. Die „Münchner literarische Gesellschaft“ im Spiegel des Briefwechsels zwischen Paul Heyse und Ludwig Ganghofer. In: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. 55 (1992), H. 3, S. 575-609

- Roland Berbig und Walter Hettche: Die Tagebücher Paul Heyses und Julius Rodenbergs. Möglichkeiten ihrer Erschließung und Dokumentation. In: Jochen Golz (Hrsg.): Edition von autobiographischen Schriften und Zeugnissen zur Biographie. Internationale Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition an der Stiftung Weimarer Klassik, 2.-5. März 1994, autor- und problembezogene Referate. Tübingen: Niemeyer 1995 (Beihefte zu editio, Band 7), S. 105-118

- Walter Hettche: Theodor Storm und Paul Heyse. Literarische und biographische Aspekte einer Dichterfreundschaft. In: Storm-Blätter aus Heiligenstadt 1995, S. 39-57

- Walter Hettche: Paul Heyses Briefwechsel. Möglichkeiten der Edition, dargestellt am Beispiel der Korrespondenz mit Berthold Auerbach. In: Euphorion. 89 (1995), S. 271-321

- Jürgen Joachimsthaler: Wucherblumen auf Ruinen. Nationalliterarische (Des)Integration bei Paul Heyse. In: Maria K. Lasatowicz, Jürgen Joachimsthaler (Hrsg.): Nationale Identität aus germanistischer Perspektive. Opole 1998, S. 217-254.

- Renate Werner: Die Gesellschaft der Krokodile [München]. In: Wulf Wülfing / Karin Bruns / Rolf Parr (Hgg.): Handbuch literarischer Vereine, Gruppen und Bünde 1825-1933. Stuttgart / Weimar: Metzler 1998 (Repertorien zur Deutschen Literaturgeschichte 18), S. 156-161.

- Nicole Nelhiebel: Epik im Realismus. Studien zu den Versnovellen von Paul Heyse. Igel-Verlag Wissenschaft, Oldenburg 2000. (Literatur- und Medienwissenschaft 73) Uni Bremen Diss. 1999. ISBN 3-89621-104-8

- Der Briefwechsel zwischen Karl Frenzel und Paul Heyse. Hrsg. v. Walter Hettche. In: Berliner Hefte zur Geschichte des literarischen Lebens. 6 (2004), S. 85-104. ISSN 0949-5371

Weblinks

- Literatur von und über Paul Heyse im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Gabriel Eikenberg: Tabellarischer Lebenslauf von Paul Heyse im LeMO (DHM und HdG)

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1910 an Paul Heyse (englisch)

- Werke von Paul Heyse bei Zeno.org

- Werke von Paul Heyse als Online-Texte beim Project Gutenberg

- Werke von Paul Heyse im Projekt Gutenberg-DE

- Linksammlung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

- Eugen Isolani: Paul Heyse. (Zu des Dichters 70jährigem Geburtstage, 15. März). In: Innsbrucker Nachrichten, Feuilleton, 13. März 1900.

Personendaten NAME Heyse, Paul ALTERNATIVNAMEN Heyse, Paul Johann Ludwig (voller Name bis 1910); Heyse, Paul Johann Ludwig von (voller Name ab 1910) KURZBESCHREIBUNG deutscher Schriftsteller GEBURTSDATUM 15. März 1830 GEBURTSORT Berlin STERBEDATUM 2. April 1914 STERBEORT München

Wikimedia Foundation.