- Oberlienz

-

Oberlienz Basisdaten Staat: Österreich Bundesland: Tirol Politischer Bezirk: Lienz Kfz-Kennzeichen: LZ Fläche: 33,8 km² Koordinaten: 46° 51′ N, 12° 44′ O46.84388888888912.73756Koordinaten: 46° 50′ 38″ N, 12° 43′ 48″ O Höhe: 756 m ü. A. Einwohner: 1.403 (1. Jän. 2011) Bevölkerungsdichte: 41,51 Einw. pro km² Postleitzahl: 9903 Vorwahl: 04852 Gemeindekennziffer: 7 07 20 NUTS-Region AT333 Adresse der

Gemeindeverwaltung:Oberlienz 30

9903 OberlienzWebsite: Politik Bürgermeister: Huber Martin Gemeinderat: (2010)

(13 Mitglieder)Lage der Gemeinde Oberlienz im Bezirk Lienz (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) Oberlienz ist eine Gemeinde mit 1403 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2011) im Bezirk Lienz in Tirol, Österreich. Oberlienz liegt am Schwemmkegel des Schleinitzbachs, am Rand des Lienzer Beckens, im Iseltal. Die Gemeinde wird gebildet durch die mittlerweile zusammengewachsenen Ortsteile Oberlienz und Oberdrum und die Ortschaft Glanz auf der gegenüberliegenden Talseite.

Inhaltsverzeichnis

Geographie

Gemeindegliederung

Bevölkerungsverteilung[1] Fraktion Einwohnerzahl Oberlienz 856 Oberdrum 442 Glanz 140 Oberlienz ist verwaltungstechnisch in die drei Katastralgemeinden Glanz, Oberdrum und Oberlienz unterteilt. Die Katastralgemeinde Glanz umfasst dabei den nordwestlichen Teil der Gemeinde mit der Ortschaft Glanz und reicht vom Krassbach bis zum Rötenbach im Süden. Im Osten reicht die Katastralgemeinde bis knapp an die Isel heran, im Westen bis zu den Lavantspitzen und dem Bösen Weibele. Die Katastralgemeinde Oberlienz umfasst das Gebiet östlich des Rötenbachs und der Katastralgemeinde Glanz bis zur Gemeindegrenze von Lienz und reicht im Norden über die Isel hinaus, wobei sie die Ortschaft Oberlienz mit einschließt. Der nördlich davon gelegene Teil gehört zur Katastralgemeinde Oberdrum.

Berge

Oberlienz verfügt im Norden über geringe Anteile an der Schobergruppe. Da die Gemeindegrenze aber nur bis auf rund 2.200 Meter hinaufreicht, hat Oberlienz im Norden keinen Anteil an nennenswerten Erhebungen. Im Süden von Oberlienz liegen hingegen mehrere Lienzer Hausberge der Villgratner Berge. Dies sind die Hintere- und Vordere Lavantspitze, das Böse Weibele (2.521 m), das Bloßenegg (2.146 m) und der Hochstein (2.057 m).

Gewässer

Oberlienz wird von der Isel in einen westlichen Teil mit der Ortschaft Glanz und einen östlichen Teil mit den Ortschaften Oberdrum und Oberlienz geteilt. An der Grenze zu Ainet bildet dabei der Krassbach Teile der Gemeindegrenze, während der Mühlbach durch die Ortschaft Glanz verläuft. Südlich der Ortschaft Glanz münden der Rötenbach und der Urschenbach in die Isel, wobei der Urschenbach teilweise vom Blößenbach gespeist wird. Linksseitig der Isel hat Oberlienz an der Grenze zu Ainet im Oberlauf einen kurzen Anteil am Daberbach. Die Ortschaften Oberdrum und Oberlienz selbst werden vom Schleinitzbach durchflossen, der mit dem Morinitzbach einen westlich Zufluss besitzt.

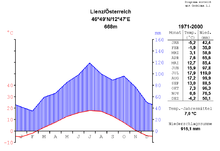

Klima

Da in Oberlienz keine Messstation existiert, fehlen exakte Aufzeichnungen über das Klima der Gemeinde. Es ist jedoch auf Grund der Nähe der Siedlungen zur Wetterstation in der Bezirkshauptstadt Lienz mit den dort gemessenen Klimadaten vergleichbar. Der kälteste Monat des Jahres ist im Lienzer Becken der Jänner, die höchsten Temperaturen werden in den Sommermonaten Juli und August gemessen. Die höchsten Niederschläge fallen ebenfalls in den Sommermonaten, wobei der Monat Oktober fast ebenso niederschlagsreich ist. Nebel tritt im Lienzer Becken selten auf, jedoch bilden sich im Winter auf Grund von Inversionswetterlagen mächtige Kaltluftseen.[2]

Geschichte

Namensgeschichte

Die Ursprünge der drei Oberlienzer Ortsteile liegen jeweils in anderen Sprachen. Während Oberlienz keltischen Ursprungs ist, hat der Ortsname Oberdrum deutsche und der Ortsname Glanz slawische Wurzeln. Der Name Lienz leitet sich vermutlich vom keltischen Wort lokina ab und kann mit „bogenförmig gekrümmte Gegend“ übersetzt werden. Das keltische Wort wurde im Laufe der Zeit durch die Anwesenheit der Romanen und Slawen sprachlich umgeformt und hat seinen Ursprung im Knick des Pustertals in das Drautal. Oberdrum ist hingegen eine deutsche Wortschöpfung und geht auf das mittelhochdeutsche Wort drum oder trum zurück, das mit „Stück“ oder „Endstück“ übersetzt werden kann. Der Ortsname Glanz leitet sich aus dem Slawischen ab und geht auf das altslawische Wort klan(i)c(i) (neuslawisch klanc) zurück, dass einen Hohlweg bezeichnet.[3]

Urgeschichte und Antike

Obwohl im Lienzer Becken bereits im Spätneolithikum feste Siedlungen bestanden, deuten lediglich Einzelfunde auf die Anwesenheit von Menschen in vorrömischer Zeit auf dem heutigen Gemeindegebiet von Oberlienz hin. Als ältester Fund gilt ein bronzenes Sichelfragment aus der Urnenfeldkultur (1200-750 v. Chr.), kleinere Keramikfragmente aus der Hallstattzeit wurden unter den Fundamenten der Pfarrkirche entdeckt.[4] Während der Latenezeit gelangte das Gebiet Osttirols in den Einfluss der Fritzens-Sanzeno-Kultur, wobei am nahe gelegenen Lienzer Schlossberg Siedlungsreste aus dieser Zeit entdeckt wurden. Für Oberlienz wurden hingegen noch keine Siedlungen aus dieser Zeit nachgewiesen. Im Laufe des 2. Jahrhunderts v. Chr. gliederten die Kelten das Lienzer Becken in ihr Herrschaftsgebiet ein und integrierten Osttirol um 100 v. Chr. in das Königreich Noricum. Um 15 v. Chr. fiel Noricum friedlich an das Römische Reich und die Römer errichteten im Lienzer Becken die Stadt Aguntum. Angeregt von der Stadtgründung entstand auch auf dem Gemeindegebiet von Oberlienz die erste nachweisbare Ansiedlung. Grabungen im Weiler Lesendorf förderten 1901 die Fundamente eines etwa 30 m langen Gebäudes mit einfachen Mosaikböden und ausgedehnten Gewölben einer Hypokaustenanlage zu Tage. Zudem fanden sich Bodenplatten und Marmorstücke sowie Keramik- und Glasscherben. Teile der Funde, die in das Landesmuseum Innsbruck verbracht worden waren, sind jedoch verschollen. Nach Begehungen des Geländes und Einzelfunden bei Begehungen ließ das Institut für Archäologien der Universität Innsbruck 2007 und 2008 eine Georadarmessung durchführen, die die Mauern einer Villa rustica nachwiesen. Die Anlage wurde von einer annähernd rechteckigen Mauer umfasst und beherbergte neben einem langgezogenen rechteckigen Bau mit über 70 m Seitenlänge, dem Herrenhaus, auch zahlreiche Neben- und Wirtschaftsgebäude. Zudem umfasste die Anlage ein Badehaus, das mit halbrunder Apsis und Fußbodenheizung ausgestattet war. Auf Grund der Größe der Anlage produzierte der Komplex vermutlich über den Eigenbedarf hinaus auch für den regionalen Markt.[5][6]

Mittelalter

Nachdem germanische Stämme ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. Aguntum immer wieder verwüstet hatten, kam es 610 bei Aguntum zu einer entscheidenden Schlacht zwischen den von Norden vordringenden Baiern und den von Osten vorstoßenden Slawen. Die siegreichen Slawen besiedelten in der Folge das Lienzer Becken und die Iselregion und gliederten das Gebiet in das Fürstentum Karantanien ein. Im 8. Jahrhundert geriet Karantanien unter die Kontrolle des Herzogtum Bayern und das Lienzer Becken sowie die Iselregion wurden nach und nach von bairischen Kolonisten besiedelt. Herzog Tassilo III. leitete 769 durch die Gründung des Klosters Innichen zudem die Christianisierung der Region ein. Dadurch wurden die Sprache und die Kultur der Slawen allmählich von den Kolonisten verdrängt. Das Gebiet von Oberlienz unterstellte Kaiser Karl der Große 811 mit dem Gebiet links der Drau kirchlich dem Erzbistum Salzburg. Da die Baiern bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts ihren Machtbereich sukzessive ausdehnen konnten, trennte Kaiser Otto II. das Herzogtum Kärnten von Bayern ab, das im Westen bis in die Tauernregion reichte und das Lienzer Becken umfasste. Der Westen Kärntens gehörte im Hochmittelalter zur Grafschaft Lurngau und wurde ab dem 12. Jahrhundert bis zum Beginn der Neuzeit von den Grafen von Görz regiert, die ihre Grafschaft ausgehend von ihrem Machtzentrum Lienz bis an die Adriaküste ausdehnten. In der Folge ließen die Görzer Grafen 1299 ihre Besitzungen in Kärnten und dem Pustertal in einem Urbar festhalten, wodurch erstmals genauere Daten zur Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur festgehalten wurden. Das Gebiet der heutigen Gemeinde Oberlienz umfasste 1299 neun Gutshöfe, die im Besitz der Görzer Grafen standen. Drei der herrschaftlichen Güter lagen dabei in Glanz, zwei Höfe in Oberdrum, ein Hof in Lesendorf und drei Höfe in Oberlienz, wobei sich der Name Oberlienz für die Siedlung um die Kirche Mariä Himmelfahrt erst später einbürgerte. Um 1300 wurde das heutige Oberlienz hingegen als Mitteldorf bezeichnet. Im Görzer Urbar wurden neben den Gutshöfen und deren Inhabern auch die Zinsleistungen festgehalten, wobei die Höfe vor allem Käse und Getreide (Roggen, Weizen und Hafer) zinsten. Darüber hinaus mussten die Güter aber auch Tiere (Schaf, Ziegen und Schweine), Mohn, Bohnen, Schmalz und Geld abliefern. Zudem unterlag der Großteil der Bauern dem ungünstigen Freistiftrecht, wodurch die Untertanen der Görzer wesentlich höheren abgaben, während in Tirol um 1500 bereits fast ausschließlich das Erbbaurecht zur Anwendung kam.

Frühe Neuzeit

Nach dem Tod Graf Leonhards von Görz fielen die Görzer Besitzungen im Jahre 1500 an Maximilian I., der diese im Februar 1501 an die Grafschaft Tirol angliederte. Maximilian behielt nur die Landeshoheit und verkaufte 1501 die Grafschaft Görz an Michael von Wolkenstein-Rodenegg weiter. Durch den Verkauf der Herrschaft scheiterte jedoch auch die geplante Umwandlung des Freistiftrechts in Erblehen. Unter der Ägide der Wolkensteiner wurde mit dem Grundsteuerkataster des Landesgerichts Lienz 1575 erstmals eine vollständige Aufzeichnung aller Höfe und Grundherrschaften angelegt, wobei für das heutige Gemeindegebiet von Oberlienz insgesamt 71 Höfe registriert wurden. 27 Höfe lagen dabei in Oberlienz, 28 in Oberdrum und 16 in Glanz. Wichtigster Grundherr in den drei Rotten war die Herrschaft Lienz, wobei es sich dabei um den ehemals grundherrlichen Besitz der Görzer handelte, der 1501 an die Grafen von Wolkenstein gefallen war. Sie besaßen 1575 die Grundherrschaft an je sechs Höfen in Oberlienz und Glanz sowie an zehn Höfen in Oberdrum. Des Weiteren fanden sich unter den Grundherren zahlreiche kirchliche Institutionen wie das Pfarrwidum St. Andrä in Patriasdorf (8 Höfe), das Dominikanerkloster Lienz (6 Höfe) und das Domkapitel Brixen (3 Höfe). Während die landesfürstliche Herrschaft Lienz und die kirchlichen Institutionen zu den beständigen Grundherren gehörten, wechselten die Besitzverhältnisse der weltlichen und privaten Grundherrschaften oftmalig und wiesen über die Jahrhunderte keine Kontinuität auf. Nach dem Konkurs der Grafen Wolkensteiner erwarb 1653 das Haller Damenstift das Landgericht Lienz mit den Rotten Oberlienz, Oberdrum und Glanz.

Bevölkerung

Bevölkerungsstruktur

Bevölkerungsentwicklung[1]

2008 lebten in der Gemeinde Oberlienz 1.447 Menschen. Nach der Volkszählung 2001 waren 98,3 % der Bevölkerung österreichische Staatsbürger (Tirol: 90,6 %), bis zum Jahresanfang 2008 sank der Wert nur unbedeutend auf 97,8 %. Zur römisch-katholischen Kirche bekannten sich 2001 97,4 % der Einwohner (Tirol: 83,4 %), 0,7 % waren evangelisch, nur 1,1 % hatten kein religiöses Bekenntnis.[1]

Der Altersdurchschnitt der Gemeindebevölkerung lag 2001 deutlich unter dem Landesdurchschnitt. 20,2 % der Einwohner von Oberlienz waren jünger als 15 Jahre (Tirol: 18,4 %), 61,1 % zwischen 15 und 59 Jahre alt (Tirol: 63,0 %). Der Anteil der Einwohner über 59 Jahre lag mit 18,6 % exakt im Landesdurchschnitt. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung von Oberlienz stieg in der Folge deutlich an. Der Anteil der unter 15-jährigen sank auf 17,6 %, während der Anteil der Menschen zwischen 15 und 59 Jahren auf 65,2 % stieg. Gleichzeitig sank jedoch der Anteil der über 59-jährigen auf 17,1 % ab. Nach dem Familienstand waren 2001 52,2 % der Einwohner von Oberlienz ledig, 40,3 % verheiratet, 4,9 % verwitwet und 2,0 % geschieden.[1][7]

Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl von Oberlienz sank von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs um rund 10 %. Danach begann ein fast kontinuierlicher Anstieg der Bevölkerungszahlen. Zum stärksten Wachstum kam es in der Zwischenkriegszeit, als die Einwohnerzahl zwischen 1923 und 1934 um rund 13 % stieg und erstmals die 1000 Einwohnermarke überschritt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es insbesondere in den 1960er Jahren zu einem starken Wachstum, in deren Folge sich die Bevölkerung in diesem Jahrzehnt um 12 % erhöhte. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts stagniert die Bevölkerung auf hohem Niveau, wobei Anfang 2005 mit 1.465 Einwohnern der bisher höchste Bevölkerungsstand erreicht wurde. Während die Geburtenbilanz in Oberlienz seit 2002 leicht positiv war, weist die Gemeinde eine negative Wanderungsbilanz auf.[1]

Wappen

Das Oberlienzer Wappen wurde der Gemeinde am 30. Mai 1972 durch die Tiroler Landesregierung verliehen. Die Blasonierung lautet: Ein von Blau und Rot schrägrechts geteilter Schild, darin eine goldene Rose. Gleichzeitig wurden die Farben der Gemeindefahne in Blau-Rot festgelegt. Die Farben gehen auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit von Oberlienz zur Grafschaft Görz zurück. Die Rose des Gemeindewappens nimmt hingegen Bezug auf das benachbarte Lienz, das die Rose in der frühen Neuzeit alleinig in ihrem Wappen führte und das umliegende Gebiet verwaltete. Zudem versinnbildlicht die Rose den Blumenschmuck der Gemeinde Oberlienz, die als Blumendorf prämiert wurde.[8]

Wirtschaft

Arbeitsstätten und Beschäftigte

Die im Rahmen der Volkszählung durchgeführte Arbeitsstättenzählung ergab 2001 in Oberlienz 29 Arbeitsstätten mit 257 Beschäftigten (ohne Landwirtschaft), wobei 89 % unselbständig Beschäftigte waren. Die Anzahl der Arbeitsstätten war dabei gegenüber dem Jahr 1991 um fünf Betriebe (plus 21 %) gestiegen, die Anzahl der Beschäftigten sogar um 108 Personen (73 %) gewachsen. Wichtigster Wirtschaftszweig war 2001 das Bauwesen mit rund 27 % der Beschäftigten in der Gemeinde, gefolgt von der Sachgütererzeugung (24 % der Beschäftigten) und dem Bereich Realitätenwesen/Unternehmensdienstleistungen (18 % der Beschäftigten). Die Betriebsgrößen in Handel und Gewerbe in der Gemeinde Oberlienz sind jedoch sehr klein. 2001 gab es nur drei Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten. Von den 625 erwerbstätigen Einwohnern aus Oberlienz gingen 2001 lediglich 115 Personen in Oberlienz ihrer Beschäftigung nach. 510 mussten zur Arbeit auspendeln. Von den Auspendlern hatten 66 % ihre Arbeitsstätte im benachbarten Ballungszentrum Lienz. Weitere 16 % hatten im übrigen Bezirksgebiet eine Arbeitsstelle gefunden, weitere 7 bzw. 6 % pendelten nach Nordtirol oder in ein anderes Bundesland, 20 Menschen ins Ausland aus.[1]

Die in Oberlienz ansässige Bevölkerung ist überwiegend in der Dienstleistungsbranche beschäftigt. 1991 hatten rund 55 % der Wohnbevölkerung in diesem Bereich ihre Arbeitsstelle, 33 % waren in der Industrie, dem Gewerbe oder Bauwesen tätig. In der Landwirtschaft waren nur noch 12 % oder 73 Personen beschäftigt. Wie in allen landwirtschaftlich geprägten Gemeinden hatten sich die Beschäftigungszahlen in den Wirtschaftssektoren stark verschoben. So waren 1951 noch 78 % der Berufstätigen aus Oberlienz in der Landwirtschaft tätig (470 Personen), lediglich 16 % waren im Gewerbe und Bauwesen bzw. 5 % im Dienstleistungsbereich beschäftigt.[9]

Tourismus

Nachdem Oberlienz ursprünglich dem Lienzer Verkehrsverein angegliedert war, gründete die Gemeinde im Dezember 1964 auf Grund der geringen finanziellen Unterstützung durch den Lienzer Tourismusverein den „Verkehrsverein Oberlienz“. In der Folge stieg die Bettenzahl zwischen 1962 und 1972 von 352 auf 700 Betten an. Unterstützt von der Eröffnung des Felbertauerntunnels kam es auch zu einem rasanten Anstieg der Übernachtungen, die sich von 1962 bis 1972 von 18.197 auf 38.970 mehr als verdoppelten. Danach begann allerdings ein kontinuierlicher Abschwung. Bereits 1996 waren die Nächtigungs- und Bettenzahlen bereits unter den Wert von 1962 gesunken und der Abschwung setzte sich auch im 21. Jahrhundert fort. Der Tourismus in Oberlienz hat heute, gemessen am Bezirk Lienz, nur noch eine geringe wirtschaftliche Bedeutung. So kann die Gemeinde lediglich rund 10.000 Übernachtung pro Jahr zählen, während das an Einwohnern etwa gleich große Kals am Großglockner mehr als 12-mal so viele Übernachtungen erzielt. Besonders schwach ausgeprägt ist der Wintertourismus. Im Winterhalbjahr 2007/08 kam es lediglich zu 1.330 Übernachtungen. Dies ist der zweitniedrigste Wert des gesamten Bezirkes. Während die Winternächtigungszahlen seit der Jahrtausendwende konstant blieben, sanken die Nächtigungszahlen im Sommer um rund 10 %. Von den 8.910 Übernachtungen im Sommer 2008 entfielen 44 % auf Österreicher, 41 % auf Deutsche und je 3 % auf Niederländer und Belgier.[10]

Heute gehört die Gemeinde wie alle übrigen Osttiroler Gemeinden zum Tourismusverband Osttirol, wobei Oberlienz in der „Ferienregion Lienzer Dolomiten“ organisiert ist. In der Gemeinde, die am Iseltal-Radweg, besteht neben einer Reihe von Pensionen und Privatzimmervermietern ein Dreisterne-Hotel.

Bildung

Der erste urkundliche Beleg für eine Dorfschule in Oberlienz stammt aus dem Jahr 1678, als erstmals der Schulmeister Mathes Maurer als Lehrer genannt wird. Belege für den Standort der Schule gibt es hingegen erst rund 100 Jahre später. Ab 1777 wurden die Schüler im Untermetzgerhaus unterrichtet, nach dem Verkauf des Gebäudes 1787 auch in der Stube des Lehrers. 1810 wurde die Schule in das Widum übersiedelt. Zunehmende Raumnot führte zu einer amtlichen Weisung, diese zu beseitigen, weshalb die Gemeinde Oberlienz das Moalerhaus kaufte und dort eine zweiklassige Schule einrichtete. Da diese Schule jedoch rasch zu klein wurde, errichtete man zwischen 1910 und 1911 im Kramer Garten eine neue, ebenfalls zweiklassige, Schule. Der Wunsch Oberdrums nach einer eigenen Volksschule wurde von den Behörden hingegen abgelehnt. Laufend steigende Schülerzahlen führten zur Einführung weiterer Klassen, der steigende Platzmangel machte jedoch einen erneuten Neubau notwendig. Die neue Schule wurde mit acht Klassen geplant und 1968 fertiggestellt. Durch die Auflösung der Volksschuloberstufe und die Zuordnung der Schüler aus Oberlienz in den Hauptschulsprengel Lienz entstand in der Oberlienzer Volksschule zahlreiche leere Klassen. Diese wurden zeitweise von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz genutzt, heute dienen sie vor allem von Vereinen genutzt. Während die Kinder von Oberdrum die Volksschule in Oberlienz besuchten, verfügte Glanz seit 1837 über eine eigene Volksschule. Das alte Schulgebäude in Glanz wurde 1909 aufgestockt, bevor es 1963 durch einen Neubau ersetzt wurde.

Während die Volksschule in Oberlienz im Schuljahr 2005/2006 von 73 Kindern besucht wurde, waren in der Volksschule Glanz im Schuljahr 2006/2007 lediglich 10 Schüler eingeschult. Für den Hauptschulbesuch müssen die Kinder aus der Gemeinde Oberlienz seit den 1970er Jahren nach Lienz ausweichen, wo sich auch die naheliegensten höheren Schulen befinden.[11] Für die Betreuung jüngerer Kinder besteht in Oberlienz und Glanz jeweils ein Kindergarten. Während der Oberlienzer Kindergarten an Wochentagen am Vormittag geöffnet ist, kann der Glanzer Kindergarten nur wenige Stunden pro Woche besucht werden.[12]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Sehenswürdigkeiten

In der Gemeinde Oberlienz bestehen zahlreiche durch das Denkmalschutzgesetz geschützte Objekte. Dazu zählen die Pfarrkirche Oberlienz, die Filialkirche Oberdrum und die Helenenkirche sowie vier Kapellen, das Widum, ein Bildstock und mehrere (ehemals) wirtschaftlich genutzte Gebäude, die im Freilichtmuseum Oberlienz zu besichtigen sind.

Sport

Der örtliche Sportverein Union Oberlienz wurde erst 1972 gegründet und ist Mitglied im Sportdachverband der Sportunion. Nach der Gründung des Vereins wurden die Sektionen Fußball, Rodeln, Tischtennis, Schilauf, Turnen, Stockschießen und Langlauf/Bergsport geschaffen, in denen mehr als 300 Personen aktiv sind. Die Sektion Tischtennis spielte jahrelang in der Klasse A, der höchsten Tiroler Spielklasse mit, die Sektion Fußball konnte sich nur vorübergehend in der 1. Klasse A festsetzen und spielt derzeit (Saison 2009/10) in der 2. Klasse A. Die Sektion Fußball gehört wie alle Osttiroler Vereine dem Kärntner Fußballverband an und trägt ihre Heimspiele auf dem 1980 bewilligten Sportplatz aus. Erfolgreichster Athlet von Union Oberlienz ist Klaus Gstinig, der bei den Triathlonweltmeisterschaften 1994 den 2. Platz belegte und 1995 Weltmeister wurde.[13]

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f Statistik Austria

- ↑ Bezirkskunde Osttirol S. 108

- ↑ Oberlienz in Geschichte und Gegenwart S. 43

- ↑ Oberlienz in Geschichte und Gegenwart S. 9 f.

- ↑ Institut für Archiologien der Universität Innsbruck Geophysikalische Prospektion römischer Villenanlagen in Osttirol

- ↑ iPoint - das Informationsportal der Universität Innsbruck Römischer Gutshof mit Georadar in Osttirol aufgespürt, 27. August 2008

- ↑ Landesstatistik Tirol (VZ 2001)

- ↑ Gemeinde Oberlienz Wappen und Namen, abgerufen am 28. Juni 2009

- ↑ Oberlienz in Geschichte und Gegenwart S. 139

- ↑ Amt der Tiroler Landesregierung, Tiroler Landesstatistik

- ↑ Gemeinde Oberlienz, abgerufen am 25. Juli 2009

- ↑ Gemeinde Oberlienz, abgerufen am 25. Juli 2009

- ↑ Oberlienz in Geschichte und Gegenwart S. 292-298

Literatur

- Emma Totschnig, Peter Lobenwein: Chronik von Oberlienz. Innsbruck 1978 [Tiroler Landesarchiv (Hrsg.): Ortschroniken Nr. 37]

- Oberlienz in Geschichte und Gegenwart. Oberlienz 1998

Weblinks

Abfaltersbach | Ainet | Amlach | Anras | Assling | Außervillgraten | Dölsach | Gaimberg | Heinfels | Hopfgarten in Defereggen | Innervillgraten | Iselsberg-Stronach | Kals am Großglockner | Kartitsch | Lavant | Leisach | Lienz | Matrei i. O. | Nikolsdorf | Nußdorf-Debant | Oberlienz | Obertilliach | Prägraten am Großvenediger | St. Jakob in Defereggen | St. Johann im Walde | St. Veit in Defereggen | Schlaiten | Sillian | Strassen | Thurn | Tristach | Untertilliach | Virgen

Wikimedia Foundation.