- Schloss Wackerbarth

-

Schloss Wackerbarth oder auch Wackerbarths Ruh’ ist ein von Weinbergen umgebenes Barockschloss im Stadtteil Niederlößnitz von Radebeul an der Straße nach Meißen, das als Sitz des Sächsischen Staatsweingutes dient. Das Weingut gehört zur Einzellage Radebeuler Johannisberg innerhalb der Großlage Lößnitz und liegt im Denkmalschutzgebiet Historische Weinberglandschaft Radebeul.[1]. Schloss Wackerbarth als sächsisches Kulturerbe gehört zum Schlösserland Sachsen, das vom Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen verwaltet wird.

Vor der Gründung von Niederlößnitz 1839 war das Anwesen ein dem Amt Dresden direkt unterstehendes Herrengut auf der Naundorfer Weinbergsflur.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

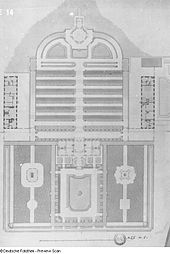

Der Generalfeldmarschall und Reichsgraf Christoph August von Wackerbarth erwarb 1727 die auf Naundorfer Gebiet liegenden Bischofsberge sowie einige unterhalb dieser Weinbergsflächen gelegene Grünflächen. Auf diesen ließ sich der Kabinettsminister Augusts des Starken als Alterssitz zwischen 1727 bis 1730 von dem Landesbaumeister Johann Christoph Knöffel das Schloss Wackerbarths Ruh’ nebst achteckigem Belvedere von Matthäus Daniel Pöppelmann und Französischem Garten erbauen. Seit dieser Zeit unterstand das Anwesen direkt dem Dresdner Amt, bis es 1839 Teil der neugebildeten Landgemeinde Niederlößnitz wurde.

Nach dessen Tod 1734 erbte das Anwesen sein Stiefsohn, der Kabinettsminister Joseph Anton Gabaleon von Wackerbarth-Salmour. Dieser bestimmte testamentarisch, dass mit seinem Tod das Schloss Wackerbarth zugunsten Dresdner Witwen und Waisen zu versteigern sei. Eigentümer wurde in der Folgezeit der Dresdner Bankier und Freiherr Christian Friedrich von Gregory, dem auch das Haus Sorgenfrei gehörte. [2]

Seit 1799[3] gehört der Jacobstein zusammen mit dem Weinberg Fliegenwedel zum Ensemble von Schloss Wackerbarth, mit dem er heute als denkmalpflegerische Sachgesamtheit unter Denkmalschutz steht.

1808 erwarb der Großneffe des Erbauers, der Historiker und Kunstsammler Raugraf August Josef Ludwig von Wackerbarth das Anwesen, das er 1816 durch Konkurs wieder verlor.

1816 wurde Wackerbarths Ruh’ Knabenerziehungsanstalt unter Leitung von Carl Lang und seinem Schwiegersohn Carl Vogel, Vater der Schriftstellerin Elise Polko und des Afrikaforschers Eduard Vogel. Ab 1819 bis 1823 unterrichtete der in die Lößnitz verzogene Pädagoge Johann Peter Hundeiker an Langs Knabenschule.[4]

Nach Langs Tod 1822 kaufte August Josef Ludwig von Wackerbarth das Anwesen 1824 erneut. Er musste es, nachdem das Anwesen um 1840 seine größte Ausdehnung erreicht hatte, 1846 wieder versteigern lassen. Ab 1835 wurde das Schloss von Friedrich Gustav Bräunlich (1800–1875) als Heilanstalt für Geisteskranke genutzt, 1845 wurde diese nach Neucoswig verlegt.[5] Das Hauptgebäude wurde 1853 teilweise umgestaltet.

Der sächsische und preußische Staatsmann Albert von Carlowitz lebte zuletzt auf Schloss Wackerbarth, wo er 1874 starb. Der Freiherr Adolph v. Tümpling ließ 1875 das Schlossgebäude durch den Leipziger Baumeister Friedrich Louis Winkler im Stil italienischer Renaissance umgestalten.

Ebenfalls zu den Eigentümern des Anwesens gehörte der Historiker und Hofrat Johann Georg Theodor Grässe, der drei Jahre nach Beginn seines Ruhestands dort 1885 verstarb. Grässes Erben wohnen weiter im Schloss. Mitte 1902 kommt es zu einer Zwangsversteigerung (Subhastation). Die folgenden Eigentümer sind Ludwig Friedrich Matthis, Alexander Schuster und nach diesem die Sparkasse von Oederan.

1916/1923 gab es einen weiteren Umbau des Schlosses durch Georg Heinsius von Mayenburg, der für den Fabrikanten Alfred Tiedemann, den Besitzer der Coswiger Lackfabrik, das Gebäude nach den Plänen Knöffels rebarockisierte. Als Tiedemann 1926 seine Hypotheken dafür nicht mehr bedienen konnte, kam der Besitz in Zwangsverwaltung. Während Tiedemann mittellos in das Altersheim Coswig kam, übernahm das Dresdner Bankhaus Arnold das Anwesen. Im Jahr 1931 ging Wackerbarths Ruh’ an die Sächsische Staatsbank, zwei Jahre später an die Dresdner Bank.

Im Jahr 1937 wurde das Schloss Führerschule des Reichsarbeitsdiensts und ab 1940 Reservelazarett.

Am 8.Mai 1945 fand im Schloss eine Konferenz zur Ernährungslage der Bevölkerung zwischen sowjetischen Offizieren und einer deutschen Abordnung bestehend unter anderem aus Hermann Matern, Rudolf Friedrichs und Kurt Fischer statt, auf die auf einer Gedenktafel an der Schlosseinfriedung hingewiesen wird. Nachdem sich kurzzeitig der Oberbefehlshaber der 1. Ukrainischen Front dort einquartiert hatte, zog dort bis 1950 eine Poststelle der sowjetischen Armee ein.

Mit der zwischenzeitlichen Übergabe in volkseigenen Besitz wurde das Anwesen 1950 der Volksbildung übergeben, die es zu einer Schule mit Internat für griechische Kinder machte.

Das 1952 entstandene VEG Weinbau Radebeul machte aus dem Anwesen wieder ein Weingut. In den Jahren 1974 bis 1977 wurden Schloss und Teile der Gartenanlage renoviert.

Im Juli 1990 wurde das VEG Weinbau Radebeul zur Weinbau Radebeul GmbH umfirmiert, die 1992 in den Besitz des Freistaats Sachsen kam, womit sie Sächsisches Staatsweingut wurde. Im gleichen Jahr fand dort der erste Sommernachtsball statt, zu dem die Gastgeber, das Sächsische Staatsweingut und die Landesbühnen Sachsen, als Ehrengäste Rüdiger Freiherr von Wackerbarth und seine Frau Adelheit eingeladen hatten.

Weingut

Park von Schloss Wackerbarth mit Belvedere vor dem Hintergrund der Weinberge, im Hintergrund der Jacobstein

Park von Schloss Wackerbarth mit Belvedere vor dem Hintergrund der Weinberge, im Hintergrund der Jacobstein

Blick vom Jacobstein: Produktionshalle (li.) und Schloss Wackerbarth (re.), Haus Fliegenwedel (li. unten), Straßenbrücke Niederwartha (li. oben), Druckmaschinenwerk Koenig & Bauer (re. oben)

Blick vom Jacobstein: Produktionshalle (li.) und Schloss Wackerbarth (re.), Haus Fliegenwedel (li. unten), Straßenbrücke Niederwartha (li. oben), Druckmaschinenwerk Koenig & Bauer (re. oben)

Das Weingut geht auf das 1928 in Radebeul gegründete Staatsweingut sowie die 1952 entstandene VEG Weinbau Radebeul zurück. Bis 1957 wurden hier nur Weine gekeltert, 1958 begann auch die Großproduktion von Sekt. Nachdem 1978/1979 die handwerkliche, kleine Produktion in der Sektkellerei Bussard eingestellt worden war, wurde in der Folgezeit Sekt unter dem Markennamen Bussard in der VEG Weinbau Radebeul produziert.

Schloss Wackerbarth ist heute insbesondere bekannt für feinfruchtige, mineralische Rieslinge und Weißburgunder sowie für seinen ausdrucksvollen Traminer. Die Sekte werden nach der klassischen Flaschengärung hergestellt.

Nachdem durch den Freistaat Sachsen in den 1990er Jahren schon intensiv über eine Veräußerung des Weingutes verhandelt, dies aber mangels attraktiver Kaufangebote nicht realisiert wurde, wurde 2002 die historische Bausubstanz schrittweise aufwendig rekonstruiert und das Schloss zum „Erlebnisweingut“ ausgebaut.

Das städtebauliche Konzept sah vor, die historische Schlossanlage vom Ort der Produktion zu trennen, das Weingut insgesamt jedoch als Einheit erkennbar und begehbar zu belassen. Die früher eingezogene öffentliche Straße wurde wieder geöffnet; ihr ist ein unter dem Dach der modernen Produktionshalle angeordneter großzügiger Eingangsbereich zugeordnet. Der Neubauriegel selbst weicht bewusst aus der Symmetrie der Barockanlage; Konstruktion und verwendete Materialien zeigen Zeitgeist und Leichtigkeit.

Die Sanierung der Schlossanlage folgte einem Umbau aus den Jahren nach 1920. Im Belvedere wurden Wandmalereien der Semper-Zeit rekonstruiert. Die Rekonstruktion der Terrassenanlagen und des zur Straße gelegenen Barockgartens mit den wiederbelebten Fontänen erfolgten - wie die Ausführung aller baulichen und städtebaulichen Details überhaupt - mit einem hohen Qualitätsanspruch.

Das Schloss wird heute vermarktet als „das erste Erlebnisweingut Europas, das sich der 800-jährigen sächsischen Weinbautradition genauso verschrieben hat wie dem zeitgemäßen Genuss mit allen Sinnen“. Unter diesem Motto gibt es multimediale Führungen mit Verkostungen und zahlreiche Veranstaltungsreihen.

Die Deutsche Weinkönigin 2007/2008, Evelyn Schmidt, arbeitete bis Ende 2008 auf Schloss Wackerbarth, wo sie für die Planung und Koordinierung von Gästeführungen und Weinproben zuständig war.

Baukultur

Das Ensemble aus Schloss Wackerbarth, Belvedere, dem seit 1760[2] hinzugehörenden Jacobstein sowie dem Weinberg Fliegenwedel steht als denkmalpflegerische Sachgesamtheit unter Denkmalschutz[6] (Ensembleschutz). Darüber hinaus gilt die gesamte Gartenanlage und Weinbergslandschaft als schützenswertes Werk der Landschafts- und Gartengestaltung.[1]

Das sanierte Schloss Wackerbarth einschließlich des Neubaus der Produktionshalle, der bewusst ohne Bezug zu den Symmetrieachsen der Barockanlage positioniert wurde, erhielt im Jahr 2004 den Radebeuler Bauherrenpreis in der Kategorie Gewerbliche / Öffentliche Bauwerke.[7]

Der 2007 von der Sächsischen Akademie der Künste und der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt erstmals verliehene Gottfried-Semper-Architekturpreis für nachhaltiges Bauen wurde dem Architekten Erich Schneider-Wessling am 19. Oktober 2007 im Schloss Wackerbarth überreicht.

Literatur

- Frank Andert (Redaktion); Große Kreisstadt Radebeul. Stadtarchiv Radebeul (Hrsg.): Stadtlexikon Radebeul. Historisches Handbuch für die Lößnitz. 2. Auflage. Stadtarchiv, Radebeul 2006, ISBN 3-938460-05-9.

- Hans Beschorner: Herrensitze der Lößnitz, in: Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz, 1924

- Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Bd. 1, Mitteldeutschland. 1914.

- Barbara Bechter, Wiebke Fastenrath et al. (Bearb.): Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen I, Regierungsbezirk Dresden. Deutscher Kunstverlag, München 1996, ISBN 3-422-03043-3, S. 736–737.

- Cornelius Gurlitt: Niederlössnitz; Weinbergsgrundstück Wackerbarths Ruhe. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, 26. Heft: Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. C. C. Meinhold, Dresden 1904, S. 127 ff.

- Volker Helas (Bearb.); Landesamt für Denkmalpflege Sachsen und Stadt Radebeul (Hrsg.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Denkmale in Sachsen: Stadt Radebeul. SAX-Verlag, Beucha 2007, ISBN 978-3-86729-004-3.

- Walter May: Schloss Wackerbarths Ruhe (Große Baudenkmäler, Heft 503). München, Berlin 1996.

- Walter May: Ein barocker Weinberg - Wackerbarths Ruhe. In: Kulturlandschaft Lößnitz-Radebeul. Dresdner Hefte 54. Dresden 1998, S. 38–44.

- Wackerbartsruhe. In: August Schumann: Vollständiges Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen. 12. Band, Zwickau 1825, S. 335 f.

Weblinks

- Website der Sächsischen Staatsweingut GmbH auf Schloss Wackerbarth

- Architektur der Produktionsanlage

- Manfred Richter: Wackerbarth's Ruhe. In: Niederlößnitz von anno dazumal. Abgerufen am 21. April 2009.

- Bilder und Scans zu Schloss Wackerbarth bei der Deutschen Fotothek

- Lage des Areals bei OpenStreetMap

Einzelnachweise

- ↑ a b Volker Helas (Bearb.); Landesamt für Denkmalpflege Sachsen und Stadt Radebeul (Hrsg.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Denkmale in Sachsen: Stadt Radebeul. SAX-Verlag, Beucha 2007, ISBN 978-3-86729-004-3, S. 288 ff. sowie beiliegende Karte.

- ↑ a b verein für denkmalpflege und neues bauen radebeul (Hrsg.): Beiträge zur Stadtkultur der Stadt Radebeul (1997 ff.)

- insbesondere der Beitrag Winzerhäuser in Radebeul, von Georg Wulff et al., ebd., 2003. - ↑ Matthias Donath, Jörg Blobelt (Fotos): Sächsisches Weinland. Historische Weingüter und Weinberghäuser im Elbtal. 1. Auflage. Redaktions- und Verlagsgesellschaft Elbland, Dresden 2010, S. 132–134.

- ↑ Jochen Zschaler: War Jean Paul in der Lößnitz? Teil 2. In: Vorschau und Rückblick. Monatsheft für Radebeul und Umgebung. 14. Jahrgang, Heft 3, S. 2–4. Radebeuler Monatshefte e.V. (Hrsg.), Radebeul 2003.

- ↑ Frank Andert: Das erste Sanatorium der Lößnitz?. In: Vorschau und Rückblick, Oktober 2008. Radebeuler Monatshefte e.V., Radebeul 2008.

- ↑ Denkmalliste Radebeul

- ↑ Radebeuler Bauherrenpreis 2004. Kategorie: Gewerbliche / Öffentliche Bauwerke. In: Radebeuler Bauherrenpreis. verein für denkmalpflege und neues bauen radebeul, abgerufen am 25. Juli 2009.

51.11432222222213.618258333333Koordinaten: 51° 6′ 52″ N, 13° 37′ 6″ OKategorien:- Schloss in Sachsen

- Barockbauwerk in Radebeul

- Kulturdenkmal in Radebeul

- Erbaut in den 1730er Jahren

- Historische Weinberglandschaft Radebeul

Wikimedia Foundation.