- Rheinlimes

-

Der Donau-Iller-Rhein-Limes war ein großräumig konzipiertes Verteidigungssystem des Römischen Reiches, das nach der Aufgabe des Obergermanisch-Raetischen Limes angelegt wurde. Im engeren Sinne bezeichnet der Begriff nur die Befestigungen zwischen dem Bodensee und der Donau; im weiteren Sinne auch die übrigen spätrömischen Festungsanlagen an Rhein und oberer Donau.

Inhaltsverzeichnis

Lage

Die alamannischen Raubzüge ab der Mitte des 3. Jahrhunderts machten eine neu konzipierte militärische Sicherung der Reichsgrenzen nötig: Die römischen Truppen wurden nun an leichter zu verteidigende Flüsse, vor allem an Rhein und Donau, zurückgezogen. Neben der erneuten Errichtung eines Legionslagers in Vindonissa (Windisch) um 260 wurden ab ca. 285 mehrere Kastelle entlang der Donau, der Iller, des Hochrheins und am Bodensee errichtet; so unter anderem in Basilia (Basel), Augusta Raurica (Kaiseraugst), Tenedo (Bad Zurzach), Constantia (Konstanz), Arbor Felix (Arbon), Brigantium (Bregenz), Caelius Mons (Kellmünz an der Iller) und Gundremmingen (Bürgle). Nach einer Bauinschrift stammt das Kastell Tasgetium, welches später den Siedlungskern der Stadt Stein am Rhein bildete, aus der Zeit zwischen 293 und 305. Nicht ganz geklärt ist die Frage, ob das Festungsbauprogramm bereits dem Kaiser Probus zuzuschreiben ist, den eine Inschrift in Augsburg[1] restitutor provinciarum et operum publicorum nennt, oder etwas später Diokletian und seinen Mitkaisern, wofür der Beginn der Münzreihen in den Kastellen und diverse Bauinschriften sprechen.

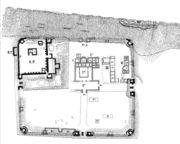

Die Rheinkastelle griffen teils mit befestigten Brückenköpfen auf das Nordufer des Flusses über. Einige, so der burgus bei Ladenburg, waren nur per Schiff zu erreichen. Wachtürme (sogenannte burgi) in Sichtabstand, die zwischen den Kastellen platziert waren, dienten der Grenzüberwachung und der schnellen Alarmierung bei einem Angriff. Diese spätantiken Festungen hatten insgesamt einen gänzlich anderen Charakter als die Anlagen, die bis ca. 260 das Dekumatland begrenzt hatten: Es ging nun offenbar weniger um die Kontrolle des Grenzverkehrs als vielmehr um eine militärische Sicherung des Hinterlandes durch eine Kette von eher kleinen, aber stark befestigten Stützpunkten, wie sie damals auch im Orient an der Grenze zum Sassanidenreich errichtet wurden. Diese spätantiken Kastelle wurden den jeweiligen Verhältnissen vor Ort flexibel angepasst und erinnerten daher teils weniger an frühere römische Lagerbauten (die zumeist einem standardisierten Plan folgten) als vielmehr an mittelalterliche Burgen. Hinzu kam eine starke Rheinflotte, deren Hauptquartier sich vielleicht in Mogontiacum (Mainz) befand. Die spätrömischen Grenztruppen (sogenannte limitanei) in der Region standen größtenteils unter dem Kommando des dux Raetiae.

4. und 5. Jahrhundert

Mit Hilfe des Donau-Iller-Rhein-Limes konnte sich das Römische Reich während des 4. Jahrhunderts insgesamt gut gegen den Druck der Germanen behaupten. Besonders Kaiser Valentinian I. ließ um 370 noch einmal ein umfassendes Befestigungsprogramm durchführen. Nach dem Abzug eines Großteils der römischen Truppen im frühen 5. Jahrhundert (um 401) und dem vorläufigen Zusammenbruch der Rheingrenze 406/407 (siehe Rheinübergang von 406 sowie Völkerwanderung) gehörten die Grenzgebiete entlang des Hochrheins dann zwar noch zum Weströmischen Reich, sie mussten jedoch zunehmend selbst für ihre Sicherheit sorgen, was den Lebensstandard und die Zahl der Bewohner massiv verringert haben dürfte. Zwischen 407 und 435 verteidigten vor allem die Burgunder als foederati in römischen Diensten die Grenze. Um 420 kontrollierten sie gemeinsam mit regulären weströmischen Einheiten noch einmal den Rhein in seiner ganzen Länge. Nach etwa 450 beschleunigte sich dann aber der Verfall der römischen Herrschaft nördlich der Alpen, die spätestens mit der Niederlage des Syagrius gegen die Franken 486/87 ihr Ende fand. Einige der Kastelle überdauerten dennoch das Ende des Weströmischen Reiches um mehrere Jahrzehnte, was durch die archäologische Auswertung von Kastellfriedhöfen sowie Münzfunde, besonders von solidi[2], belegt ist. Die Gebiete südlich der Donau wurden noch eine Weile weiter von Italien (Ravenna) aus kontrolliert - nun allerdings von Odoaker bzw. den Ostgoten. Einblicke in diese Zeit, die für die Romanen durch den völligen Zerfall staatlicher Macht gekennzeichnet war, gibt die Vita Sancti Severini des Eugippius, eine Lebensbeschreibung des Severin von Noricum. Aus den zivilen Siedlungen um die spätrömischen Festungen entstanden später oft mittelalterliche Städte.

Ausgewählte militärische Anlagen

Kastell Ort Beschreibung/Zustand Ad Fines/Pfyn Pfyn 1,5 ha, Besatzung unbekannt Tasgetium/Stein am Rhein Stein am Rhein Kastell mit Rheinbrücke Constantia/Konstanz Konstanz Festung und Bäder 2003/04 nachgewiesen, numerus barcariorum (?) Arbor Felix/Arbon Arbon 0,65 ha, coh. herculea Pannoniorum Brigantium/Bregenz Bregenz vermutlicher Bodenseehafen, numerus barcariorum (?) Vemania/Bettmauer bei Isny Isny im Allgäu 0,27 ha, ala II Valeria Sequanorum Cambodunum/Kempten, Burghalde Kempten (Allgäu) 0,7 ha, Teileinheit der leg. III Italica Caelius Mons/Kellmünz Kellmünz an der Iller 0,98 ha, coh. Herculea Pannoniorum Illermündung Kastell vermutet Guntia/Günzburg Günzburg Größe unbekannt, milites ursarienses Faimingen vermutlicher Brückenkopf auf der gegenüberliegenden Donauseite Pinianis/Bürgle b. Gundremmingen Gundremmingen 0,16 ha, coh. V Valeria Frygum Summuntorium/Burghöfe Mertingen Größe unbek., eq. Stablesiani Iuniores und Teileinheit der leg. III Italica Parrodunum/Burgheim Burgheim bis 0,4 ha, coh. I Herculea Raetorum Venamaxodurum/Neuburg Neuburg an der Donau 0,6 ha, coh. VI Valeria Raetorum Vallatum Manching oder Weltenburg vermutet Größe unbek., ala II Valeria sing., später leg. III Italica Abusina/Eining Neustadt an der Donau 0,15 ha, Verkleinerung des mittelkaiserzeitlichen Kastell Eining, coh. III Brittonum Castra Regina/Regensburg Regensburg vermutlich Einbau in der NW- Ecke des Legionslagers, leg. III Italica Sorviodurum/Straubing Straubing max. 0,5 ha, Einheit unbekannt Quintana/Künzing Künzing Größe unbek., ala I Flavia Raetorum Batavis/Passau Passau coh. IX Batavorum Notitia dignitatum

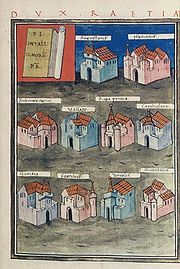

Die wichtigste Schriftquelle für die Militärgeschichte des Donau-Iller-Rhein-Limes ist die spätantike Notitia dignitatum[3]. Sie nennt die folgenden Einheiten und Befehlshaber der limitanei (Grenztruppen) in den raetischen Provinzen zusammen mit ihren Aufenthaltsorten:

14 Equites stablesiani seniores, Augustanis = Provinzhauptstadt Augsburg

15 Equites stablesiani iuniores, Pons Aeni, nunc Febians = Pfaffenhofen

16 Equites stablesiani iuniores, Submuntorio = Burghöfe

17 Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris, Castra Regina, nunc Vallato = Regensburg, dann Manching oder Weltenburg

18 Praefectus legionis tertiae Italicae partis superioris deputatae ripae primae, Submuntorio = Burghöfe

19 Praefectus legionis tertiae Italicae pro parte media praetendentis a Vimania Cassiliacum usque, Cambidano = Kempten, Burghalde

20 Praefectus militum Ursariensium, Guntiae = Günzburg

21 Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae, Foetibus = Füssen

22 Praefectus legionis tertiae Italicae transvectioni specierum deputatae, Teriolis = Zirl bei Innsbruck

23 Praefectus alae primae Flavia Raetorum, Quintanis = Künzing

24 Tribunus cohortis novae Batavorum, Batavis = Passau

25 Tribunus cohortis tertiae Brittorum, Abusina = Eining

26 Praefectus alae secundae Valeriae singularis, Vallato = Manching oder Weltenburg

27 Tribunus cohortis sextae Valeriae Raetorum, Venaxamodurum = Neuburg

28 Tribunus cohortis primae Herculeae Raetorum, Parroduno = Burgheim

29 Tribunus cohortis quintae Valeriae Frygum, Pinianis = Bürgle b. Gundremmingen

30 Tribunus cohortis tertiae Herculeae Pannoniorum, Caelio = Kellmünz

31 Tribunus gentis per Raetias deputatae, Teriolis = Zirl

32 Praefectus numeri barcariorum, Confluentibus sive Brecantia = Konstanz bzw. Bregenz

33 Praefectus alae secundae Valeriae Sequanorum, Vimania = Bettmauer b. Isny

34 Tribunus cohortis Herculae Pannoniorum, Arbore = Arbon, Kanton Thurgau

Im Gesamtbild des Textes erscheint es besonders schlüssig, dass zunächst die "vornehmeren" Abteilungen der equites stablesiani und der legio III Italica aufgezählt werden, und dann eine nahezu regelmäßige Nennung von Ost nach West erfolgt. Lediglich Passau und Künzing am Anfang sowie Bregenz und Isny am Ende sind vertauscht.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Die Römer in Bayern 1995, 351f. Abb. 95

- ↑ Th. Fischer: Spätzeit und Ende in: Die Römer in Bayern S. 400f.

- ↑ not. dig. occ. XXXV.

Literatur

- Jochen George Garbsch: Der spätrömische Donau-Iller-Rhein-Limes (Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands 6), Stuttgart 1970.

- Norbert Hasler u. a. (Hgg.): Im Schutze mächtiger Mauern. Spätrömische Kastelle im Bodenseeraum. Frauenfeld 2005.

- Michael Mackensen: Raetia: late Roman fortifications and building programmes. In: J. D. Creighton und R. J. A. Wilson (Hrsg.): Roman Germany. Studies in Cultural Interaction (Journal Roman Arch. Suppl. 32), Portsmouth 1999, S. 199-244.

Weblinks

Wikimedia Foundation.