- U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz

-

Der Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz gehört zur Linie U2 der Berliner U-Bahn. Er befindet sich am Rosa-Luxemburg-Platz im Bezirk Mitte. Der Bahnhof wurde am 27. Juli 1913 im Zusammenhang mit der Streckeneröffnung Alexanderplatz - Nordring in Betrieb genommen und wird im Bahnhofsverzeichnis der BVG unter „Lu“ geführt. Er ist 813 Meter vom U-Bahnhof Alexanderplatz und 595 Meter vom U-Bahnhof Senefelderplatz entfernt. Der Mittelbahnsteig ist 7,6 Meter breit und 110,1 Meter lang, die Halle ist 2,7 Meter hoch und wird auf Grund seiner geringen Tiefe unterhalb der Straßendecke von vier Metern als Unterpflasterbahnhof[1] bezeichnet. Da der Bahnhof keinen Aufzug und nur Treppen zum Verlassen des Bahnsteiges besitzt, gilt er als nicht barrierefrei.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Planung und Bau

Die Hochbahngesellschaft als Betreiberin der Berliner Hoch- und Untergrundbahn hatte, um ihre marktwirtschaftlichen Ziele zu erreichen, schon seit dem Bau der U-Bahn geplant, das Zentrum Berlins um den Alexanderplatz zu erschließen. Zunächst wurde jedoch 1902 die Hochbahn zwischen Warschauer Brücke, Potsdamer Platz und Zoologischer Garten eröffnet, eine Anbindung des Alexanderplatzes war noch nicht gegeben, zumindest gab es die Verlängerungsmöglichkeit vom Potsdamer Platz aus. Diese nahm die Hochbahn dann auch alsbald in Angriff, die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt der neuen „Centrumslinie“ zwischen Potsdamer Platz und Spittelmarkt begannen im November 1906 und waren bis 1908 fertiggestellt.[2] Es fehlte noch der Abschnitt zwischen Spittelmarkt und Alexanderplatz.

Die Pankower Gemeindeverwaltung hatte bereits 1905 eine Anbindung ihrer Gemeinde gefordert,[3] die staatliche Genehmigung für eine Strecke vom Spittelmarkt via Alexanderplatz zum Bahnhof Nordring der Ringbahn folgte bereits am 22. Dezember 1907. Die Bauarbeiten begannen im März 1910.[3] Auf Grund der erheblichen Kosten für die unterirdische Strecke am Spittelmarkt einerseits und nicht verlegbarer Sammelkanäle in der Schönhauser Allee andererseits plante die Hochbahngesellschaft, nicht die komplette Strecke unterirdisch zu bauen – zumindest zwei Bahnhöfe sollten als Hochbahnhöfe ausgeführt werden. Für die Strecke Alexanderplatz ↔ Nordring waren insgesamt vier Bahnhöfe geplant:

- Schönhauser Tor (heute Rosa-Luxemburg-Platz)

- Senefelderplatz

- Danziger Straße (heute Eberswalder Straße)

- Nordring (heute Schönhauser Allee)

Bis zum 1. Juli 1913 war die Strecke zwischen Spittelmarkt und Alexanderplatz fertiggestellt. Nur wenige Wochen später folgte der zweite, 3,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Nordring. Die Trasse folgt hinter dem Bahnhof Alexanderplatz zunächst der Alexanderstraße, um in weiteren, engen Kurven über die Kaiser-Wilhelm-Straße und den Bülowplatz zur damaligen Hankestraße zu kommen. Unter diesem liegt der Bahnhof Schönhauser Tor, der erste der neuen Strecke. Im Rahmen des U-Bahnbaus mussten Teile des ehemaligen Scheunenviertels abgerissen und neubebaut werden. In weiteren Verlauf folgt die Strecke dem gradlinigen Verlauf der Schönhauser Allee, etwa auf Höhe der Franseckistraße (heute Sredzkistraße) steigen die Züge auf einer Rampe hinauf um zur Hochbahn zu gelangen. Den vorläufigen Abschluss fand die Strecke am oberirdischen Bahnhof Nordring, wo ein bequemes Umsteigen zur Ringbahn möglich war.

Architektur und Eröffnung

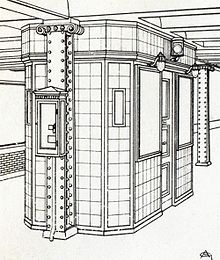

Die Gestaltung der Bahnhöfe übernahm der Hausarchitekt der Hochbahngesellschaft, Alfred Grenander. Dieser konzipierte die Bahnhöfe in seiner klaren Sachlichkeit und orientierte sich dabei stark an die vorigen Bahnhöfe der Strecke Potsdamer Platz - Spittelmarkt. So übernahm er auch die Farbreihenfolge der Bahnhöfe: So wie der Bahnhof Hausvogteiplatz die Farbe Gelb erhielt, bekam auch der Bahnhof Schönhauser Tor eine gelbe Farbgestaltung. Das hieß, dass sowohl die Farben der Kachelriemchen als auch die Stützen in gelb gehalten waren, die Hintergleiswände erhielten hellgraue, kleine Fliesen. Der Bahnhof, der als einfache Durchgangsstation angelegt war, ist von der Form her dem Nachbarbahnhof Senefelderplatz sehr ähnlich.[4] Beide erhielten nahezu gleiche schmiedene Eingangsportale, die auf kleinen Straßeninseln den Zugang zum Bahnsteig ermöglichten.

Nach der Eröffnung der Strecke zwischen Alexanderplatz und Nordring am 27. Juli 1913 fuhren die Züge der Linie A von Bahnhof Schönhauser Tor, das nach dem gleichnamigen, nicht weit entfernten Stadttor benannt war, im Westen bis zum Charlottenburger Wilhelmplatz, im Norden bis zum Bahnhof Nordring.

1933 - 1945

Am 1. Mai 1934 erhielten der Bahnhof und der benachbarte Bülowplatz einen neuen Namen nach dem von den Nationalsozialisten zum Volkshelden hochstilisierten Horst Wessel.[1]

Im Zweiten Weltkrieg trug auch der Bahnhof Schäden davon. In der Verdunkelungsaktion mussten die Scheinwerfer der Hochbahnzüge abgedunkelt und die Bahnhofsbeleuchtung reduziert werden. In Folge der zahlreichen Bombenangriffe, die besonders die Linie A zwischen Ruhleben und Pankow trafen, musste der Zugbetrieb oft eingestellt oder verkürzt werden. Der Bahnhof Horst-Wessel-Platz selbst wurde am 16. April 1945 getroffen,[5] Fliegerbomben richteten erheblichen Schaden an. Spätestens seit Mitte April war der Zugverkehr eingestellt, da kein Fahrstrom mehr zur Verfügung stand. Auf Grund des leichten Anstieges zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Horst-Wessel-Platz konnte das Wasser des Landwehrkanals, das über den Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn, die Bahnhöfe Friedrichstraße und Stadtmitte zur Linie A kam, nicht bis zum Bahnhof gelangen und ihn überfluten.[6]

Nachkriegszeit

Die ersten U-Bahnzüge fuhren schon am 14. Mai 1945 wieder auf den Linien C und D um den Hermannplatz. Am 26. Mai 1945 konnte der erste Pendelverkehr zwischen Schönhauser Allee und Alexanderplatz aufgenommen werden. Bei der Betriebsaufnahme erhielt der Bahnhof Horst-Wessel-Platz seinen ursprünglichen Namen Schönhauser Tor wieder zurück, der alte Namen war unter den aufgeschraubten Stationsschildern noch zu sehen.[1] Ab dem 1. August 1945 war wieder ein Umlaufbetrieb zwischen Pankow (Vinetastraße) und Alexanderplatz möglich. In den nächsten Wochen und Monaten konnten zahlreiche Bahnhöfe wiedereröffnet werden, so dass am 15. September 1946[6] ein vollständiger Zugverkehr zwischen Ruhleben und Pankow möglich war, wenn auch einzelne Bahnhöfe wie beispielsweise der Bahnhof Kaiserhof erst im Jahr 1950 wieder in Betrieb gingen.

Der Bahnhof während der Deutschen Teilung

Am 27. Februar 1950[1] benannte man den Bahnhof in „Luxemburgplatz“ um. An diesem Tag jährten sich der Gründungstag der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien und der Geburtstag des Marxisten Franz Mehring.

Bis 1961 änderte sich kaum etwas. Erst ab dem 13. August 1961 fuhren die Züge der Linie A im Westen nicht mehr bis zum Zoo, nach Ruhleben oder nach Dahlem sondern nur noch bis zum Ost-Berliner Thälmannplatz. Die Berliner Mauer trennte auch die sektorengrenzüberschreitende U-Bahnlinie zwischen Pankow und Ruhleben.

In den 1960er Jahren erhielt der Bahnhof eine neue Gestaltung.[7] Ganzflächig gelbe, großformatige Fliesen wie beispielsweise auch an den Nachbarbahnhöfen Senefelderplatz oder Spittelmarkt zierten nun die Hintergleiswände. Der Stationsname war nun in weißen Lettern auf schwarzen Grund erkennbar. 1972 errichteten die Berliner Verkehrsbetriebe hinter dem Bahnhof, abgetrennt von den eigentlichen Streckengleisen, eine eingleisige Kehranlage sowie eine Wartungsgrube und ähnliches, sodass dort eine kleine Betriebswerkstatt errichtet wurde. Betriebsintern erhielt sie den Namen Bw Lu. Durch den Einbau dieser kleinen Werkstatt konnten die aufwendigen Überführungsfahrten der Kleinprofilzüge über die Großprofilstrecke der Linie E zur Betriebswerkstatt Friedrichsfelde zumindest eingeschränkt werden.[8]

Am 1. Mai 1978, pünktlich zum Tag der Arbeit, wurde der bisherige Stationsname Luxemburgplatz um den Vornamen der Namensgeberin Rosa erweitert.[1] Die genauen Gründe für diese Namensklarstellung sind nicht bekannt, Motiv mag die Verwechslungsmöglichkeit mit dem gleichnamigen, europäischen Kleinstaat gewesen sein. Seit 1987, dem Jahr des 750-jährigen Stadtjubiläum Berlins, schmückten außerdem zahlreiche DDR-Kunstwerke den Bahnhof.[3]

Zeit nach 1990

Nach der politischen Wende und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurde zunächst die Rückbenennung des Bahnhofes diskutiert. Besonders konservative Politiker forderten eine Umbenennung zum ursprünglichen Namen Schönhauser Tor, konnten damit jedoch bei der Senatsverkehrsverwaltung keinen Anklang finden. Als Argument des Senates diente die schon sehr lange währende und der Bevölkerung eingeprägte Benennung.[9] Parallel dazu erhielten zahlreiche andere Bahnhöfe wie Paul-Verner-Straße (heute Louis-Lewin-Straße), Otto-Grotewohl-Straße (heute Mohrenstraße), Dimitroffstraße (heute Eberswalder Straße) oder Albert-Norden-Straße (heute Kaulsdorf-Nord) am 3. Oktober 1991 „kommunistenfreie“ Bahnhofsnamen.

Zunächst war jedoch eine Wiederherstellung der U-Bahnstrecke zwischen Ruhleben und Pankow vonnöten. Insgesamt 215 Mio. DM (rund 110 Mio. €) investierten Land, Bund und Europäische Union[3] in die Rekonstruktion der Strecke der Bahnhöfe zwischen Wittenbergplatz und Mohrenstraße. Seit dem 13. November 1993 fahren die Züge wieder durchgängig zwischen Vinetastraße und Ruhleben unter der Bezeichnung „U2“ durch.

Nachdem nun die Ostberliner Züge eine direkte Verbindung zu einer Kleinprofilwerkstatt am Bahnhof Olympia-Stadion hatten, wurde die kleine Werkstatt hinter dem Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz nicht mehr gebraucht. Es folgte ihr Rückbau, ein Kehrgleis für aussetzende Züge wurde jedoch belassen.

Dennoch wartet der Bahnhof bis heute auf seine Grundsanierung. Die Eingangsportale wurden bereits in den 1990er Jahren erneuert. Auch ist der Bahnhof bis heute nicht barrierefrei, ein Aufzug soll laut der zwischen BVG, Senatsverkehrsverwaltung und Behindertenverbänden abgestimmten Prioritätenliste erst nach 2016 eingebaut werden.[10]

Anbindung

Am U-Bahnhof besteht eine Umsteigemöglichkeit von der Linie U2 zur Straßenbahnlinie M8 sowie zur Omnibuslinie 142 der Berliner Verkehrsbetriebe.

Linie Verlauf

Pankow – Vinetastraße – Schönhauser Allee – Eberswalder Straße – Senefelderplatz – Rosa-Luxemburg-Platz – Alexanderplatz – Klosterstraße – Märkisches Museum – Spittelmarkt – Hausvogteiplatz – Stadtmitte – Mohrenstraße – Potsdamer Platz – Mendelssohn-Bartholdy-Park – Gleisdreieck – Bülowstraße – Nollendorfplatz – Wittenbergplatz – Zoologischer Garten – Ernst-Reuter-Platz – Deutsche Oper – Bismarckstraße – Sophie-Charlotte-Platz – Kaiserdamm – Theodor-Heuss-Platz – Neu-Westend – Olympia-Stadion – Ruhleben Weblinks

- PDF-Umgebungsplan der BVG (39 KB)

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Beschreibung der Strecke Rosa-Luxemburg-Platz - Schönhauser Allee

- Weitere Bilder bei untergrundbahn.de

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e Jürgen Meyer-Kronthaler: Berlins U-Bahnhöfe – Die ersten hundert Jahre. be.bra Verlag, Berlin 1996, S. 123, S. 166, S.232, ISBN 3-930863-16-2

- ↑ Hochbahngesellschaft Berlin: Zur Eröffnung der Erweiterungslinie über den Alexanderplatz zur Schönhauser Allee. Juli 1913, S. 3

- ↑ a b c d Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin: U2 – Geschichte(n) aus dem Untergrund. GVE, Berlin 1995, S. 28f., S. 68., S. 90, ISBN 3-89218-032-6

- ↑ Sabine Bohle-Heintzenberg: Architektur der Berliner Hoch- und Untergrundbahn/Planungen – Entwürfe – Bauten, Verlag Willmuth Arenhövel, Berlin 1980, S. 86, ISBN 3-922912-00-1

- ↑ Dokumentation der Kriegsereignisse

- ↑ a b Dokumentation der U-Bahnereignisse der Vierziger Jahre

- ↑ Beitrag „Rosa-Luxemburg-Platz (U-Bahnhof)“ bei luise-berlin.de

- ↑ Dokumentation der U-Bahnereignisse der 1970er Jahre

- ↑ Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Sibyll-Anka Klotz zum Namen des U-Bahnhofes Rosa-Luxemburg-Platz, Berliner Senat, 17. Oktober 1991

- ↑ Aktuelle Prioritätenliste des Aufzugsprogramms des Berliner Senats 2011–2016, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 9. Dezember 2008

52.52833333333313.410277777778Koordinaten: 52° 31′ 42″ N, 13° 24′ 37″ O

Wikimedia Foundation.