- Brennstoffzellenfahrzeug

-

Honda FCX Clarity am 15. November 2007 auf der Greater Los Angeles Auto Show. Honda plant den Bau von 200 Testexemplaren[1]

Honda FCX Clarity am 15. November 2007 auf der Greater Los Angeles Auto Show. Honda plant den Bau von 200 Testexemplaren[1]

Brennstoffzellenbus: Toyota FCHV-BUS auf der Expo 2005

Brennstoffzellenbus: Toyota FCHV-BUS auf der Expo 2005

Brennstoffzellenfahrzeuge sind Transportmittel mit Elektroantrieb, bei denen die benötigte elektrische Energie aus den Energieträgern Wasserstoff oder Methanol durch eine Brennstoffzelle erzeugt wird. Derzeit sind fast ausschließlich Pkw und Omnibusse mit Brennstoffzellen in Betrieb. Nach einem Alsterschiff in Hamburg (2008) wurde 2009 mit der Viking Lady das zweite kommerzielle Schiff mit partiellem Antrieb durch eine gasbetriebene Brennstoffzelle abgeliefert.

Diese Antriebsform gilt bei Straßenfahrzeugen inzwischen nicht mehr nur als experimentell, sondern wird bereits in Kleinserien gefertigt[2]. Wegen der unterschiedlichen Reichweiten ist das Brennstoffzellenauto nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung des von Batterien gespeisten Elektroautos zu sehen[3]. Auch die Entwicklung von Akkumulatoren schreitet voran.

Im Juni 2008 ging mit dem Honda FCX das erste Fahrzeug in Serienproduktion. Auch Toyotas FCHV-adv befindet sich seit September 2008 im kommerziellen Einsatz[4][5][6].

Probleme mit der Reichweite und der Wirtschaftlichkeit der Akkumulatoren (Preis und Lebensdauer) führten dazu, dass derzeit die Brennstoffzelle von einigen Automobilherstellern als Zukunftstechnologie favorisiert wird. Allerdings ist der Aufbau einer Infrastruktur für die Wasserstoffherstellung, Wasserstoffspeicherung und Betankung noch offen. Die Clean Energy Partnership, ein Zusammenschluss aus namhaften Autoherstellern und Energielieferanten, will bis 2015 ein flächendeckendes Netz von ca. tausend Wasserstofftankstellen in Deutschland aufbauen[7][8].

Inhaltsverzeichnis

Funktionsprinzip

Eine Brennstoffzelle kann chemisch gebundene Energie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 60%[9] direkt in elektrische Energie umwandeln. Der so gewonnene Strom wird in Elektromotoren, die oft ohne Getriebe direkt an zwei oder vier Rädern montiert (Radnabenmotor) sind, in Bewegungsenergie umgewandelt.

Energiekreislauf beim Wasserstoffantrieb

An der Anode wird Wasserstoff oxidiert, das heißt, ihm werden Elektronen entzogen. Die Protonen durchdringen die Elektrolytmembran und fließen zu einer Kathode. Die Elektrolytmembran ist nur für die Protonen durchlässig, das heißt, dass die Elektronen gezwungen werden, einen Umweg über den Stromkreislauf zu nehmen. An der Kathode wird der mit dem Luftstrom herab geführte Sauerstoff reduziert, das heißt, Elektronen (die vorher dem Wasserstoff entzogen wurden) werden hinzugefügt. Danach treffen die negativ geladenen Sauerstoffionen auf die Protonen und reagieren zu Wasser. Damit wird der Stromkreislauf geschlossen. Gleichzeitig wird Wärme frei, die im Fahrzeug z.B. im Winter zu Heizzwecken genutzt werden kann.

Treibstoffe und Tank

Für Brennstoffzellen-PKW werden inzwischen ausschließlich Drucktanks aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (350-800 bar) verwendet, weil die damit erzielten Reichweiten von bis zu 800 km ausreichen. Die Dichte von Druckgas kommt dabei schon zu 75 % an die Dichte von flüssigem Wasserstoff heran.

Tiefkalter Flüssigwasserstoff (−253 °C, liquid H2) wird nur noch eingesetzt, wenn größere Mengen benötigt werden, z. B. bei Brennstoffzellenbussen. An Umwandlungsverlust muss für die Kompression auf 700 bar etwa 12 % der an Wasserstoff gebundenen Energie aufgewendet werden, bei der Verflüssigung sind 28–46 % aufzuwenden. Die Betankung erfolgt ähnlich zur Betankung mit Flüssiggas oder Erdgas.

Es ist aber auch möglich, die Vielfalt an energiehaltigen Substanzen als Kraftstoff zu nutzen, doch einige müssen für die Nutzung in der Brennstoffzelle zuvor chemisch in gasförmigen Wasserstoff umgewandelt werden. Unmittelbar nutzen Direktmethanolbrennstoffzellen (DMFC) den flüssigen Treibstoff Methanol, sie weisen jedoch einen niedrigen Wirkungsgrad auf. Betankungssysteme mit flüssigen Treibstoffen und einem Reformer zur Erzeugung von Wasserstoff haben sich nicht bewährt.

Speicherung von Wasserstoff

→ Siehe Hauptartikel Wasserstoffspeicherung

Druckwasserstoffspeicherung

Die Probleme der Speicherung in Druckbehältern gelten heute als gelöst. Durch den Einsatz neuer Materialien ist der effektive Schwund durch Diffusion stark verringert. Waren für den Kfz-Bereich um das Jahr 2000 noch Drucktanks mit 200 bis 350 bar üblich, so sind 2011 schon 700 und 800-bar-Tanks mit höherer Kapazität üblich. Das komplette Wasserstoff-Tanksystem für einen Pkw wiegt nur noch 125 kg.[10] Die Reichweite eines Brennstoffzellenfahrzeugs mit Drucktanks kann bis zu 800 km betragen.[11]

Metallhydridspeicher

Eine Technologie die sich zur Zeit noch in der Erprobung befindet ist die Verwendung von Metallhydriden. Sie setzt darauf, dass bestimmte Metall-Legierungen durch eine thermische Behandlung Wasserstoff aufnehmen und wieder freisetzen können. Es wird also Wasserstoff durch Druck in Metallpulver eingelagert und durch Wärmezufuhr wieder freigegeben. Dieses Verfahren bietet Vorteile in der volumenbezogenen Speicherdichte. Nachteilig sind jedoch die hohen Materialkosten und dass Hydridspeicher nur ca. 2 % ihres Eigengewichts an Wasserstoff aufnehmen und somit sehr schwer für Personenkraftwagen sind, denn diese Aggregate wiegen rund 300 kg. Ziel in der Forschung ist es, die gewichtsbezogenen Speicherdichten durch den Einsatz neuer Legierungen zu steigern.

Speicherung in Nanoröhren

Neue Perspektiven zeigt ein noch sehr junges Forschungsthema: die Speicherung von Wasserstoff in Kohlenstoff-Nano-Fasern. Kohlenstoff-Nano-Fasern bestehen aus übereinander gestapelten Graphitebenen, in die der Wasserstoff eingebettet wird. Die gewichtsbezogenen Speicherdichten können (8–20 %) betragen. Diese Technologie befindet sich noch im Stadium der Grundlagenforschung.

N-Ethylcarbazol

Eine ebenfalls erst seit kurzer Zeit erforschte Speichermöglichkeit ist die Verwendung von N-Ethylcarbazol als Speichermedium. N-Ethylcarbazol kann große Mengen an Wasserstoff chemisch speichern und ihn später wieder zurückgewinnen. Mit dem in N-Ethylcarbazol gespeicherten Wasserstoff könnte in Autos eine Brennstoffzelle zur Stromerzeugung betrieben werden [12]. Statt Benzin oder Strom würde der Autofahrer an der Tankstelle einfach „aufgeladenes“, energiereiches N-Ethylcarbazol (Perhydro-N-Ethylcarbazol oder auch Perhydro-Carbazol) tanken, und gleichzeitig „entladenes“, energiearmes N-Ethylcarbazol ablassen. Das energiearme N-Ethylcarbazol könnte dezentral mit Energie angereichert werden; ökologisch am sinnvollsten wäre das direkt an Orten, an denen Strom produziert wird, etwa in Windparks in der Nordsee. N-Ethylcarbazol lässt sich ungefährlich und ohne Verluste über weite Strecken in Pipelines transportieren oder druckfrei in Tanks lagern. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Beeinträchtigung von Umwelt und Atmosphäre.

Der Nachteil besteht in der Duplizität der Versorgung bzw. Entsorgung. Im Fahrzeug müssen zwei Tanks vorhanden sein: einer für energiereiches Perhydro-N-Ethylcarbazol und einer für entladenes. Dass kann z.B. ein Doppeltank mit trennender Membran sein (LOHC-Tanks, LOHC heißt „Liquid Organic Hydrogen Carriers“). Die Duplizität der Ver- und Entsorgung pflanzt sich über die Tankstelle bis hin in die gesamte Logistik fort.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass zum Herauslösen des Wasserstoffs aus dem N-Ethylcarbazol üblicherweise Betriebstemperaturen von zwischen 100 und 200 Grad Celsius benötigt werden. Dies würde ein Temperaturmanagement zum Temperieren einzelner Funktionseinheiten des Systems erforderlich machen, da die Brennstoffzellen bei rund 80 Grad Celsius arbeiten. Darüber hinaus läuft die chemische Freisetzung von Wasserstoff aus dem N-Ethylcarbazol ohne weitere Hilfsmittel vergleichsweise langsam ab, was eine Fahrzeugbeschleunigung, wie sie im Automobilbau erwartet wird, nicht zustandekommen lässt. [13]Chemisch gebundener Wasserstoff

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Bioethanol für den Transport zu nutzen. Das Ethanol wird katalytisch in Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid getrennt und der Wasserstoff wird in eine Brennstoffzelle übertragen. Bei diesem Verfahren zeigen sich einige Probleme, wie z.B. die Entstehung von giftigem Kohlenmonoxid bei der Umwandlung von Ethanol zu Wasserstoff. Dieses Verfahren wird in Brennstoffzellenautos nicht mehr eingesetzt.

Ausblick

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Baden-Württemberg will künftig den Ausbau einer Wasserstoff-Infrastruktur für eine zukunftsfähige Energienutzung und nachhaltige Mobilität unterstützen[14].

Die Fahrzeughersteller Toyota, Nissan und Honda haben die Produktionskosten für wasserstoffgetriebene Fahrzeuge inzwischen drastisch reduziert und planen den Einsatz von Großserien in Japan ab 2015 in Verbindung mit zahlreichen Wasserstofftankstellen in den japanischen Metropolregionen[15].

Auch Daimler will 2015 mit der Serienfertigung von Wasserstofffahrzeugen beginnen[16]. Um die Alltagstauglichkeit des Wasserstoffantriebes nachzuweisen startet Mercedes-Benz eine Weltumrundung mit mehreren Brennstoffzellenfahrzeugen der B-Klasse. Bereits 200 Serienfahrzeuge dieses Typs sind 2010 an Kunden ausgeliefert worden[17].

Opel hat im April 2011 angekündigt, ab 2015 erste Modelle mit Brennstoffzellenantrieb in Serie zu fertigen und den Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur für Wasserstofftankstellen parallel zur Markteinführung voranzutreiben. In Zusammenhang mit dem Kernkraft-Ausstieg wird erwogen überschüssige Energie aus Wind- und Solarkraftwerken zur ökologischen Wasserstofferzeugung zu verwenden. Ein erstes Pilotprojekt ist mit dem Windkrafterzeuger Enertrag geplant[18].

Daimler, wird die Serienfertigung von Brennstoffzellenfahrzeugen entgegen der ursprünglichen Planung um ein Jahr auf 2014 vorziehen. Der Preis soll nur etwa 20% über dem eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor liegen.[19]

Potenzial des Wasserstoffs

Wasserstoff (H2) besteht aus einem Proton und einem Elektron. Es ist ein farbloses, geschmacks- und geruchsloses, ungiftiges Gas. In der Natur findet man es praktisch nicht in freier Form. Es liegt ausschließlich in gebundener Form, z.B. als Wasser (H2O), in Kohlenwasserstoffen (Erdöl, Erdgas, Kohle, Biomasse) oder in anderen organischen Verbindungen vor. Wasserstoff wird unter Einsatz von Energie freigesetzt. Es wird fast ausschließlich aus fossilen Energieträgern gewonnen. Allerdings entsteht bei der Herstellung von Wasserstoff aus fossilen Quellen CO2 als Nebenprodukt. Im Sinne des Klimaschutzes ist das Ziel, Wasserstoff möglichst ganz ohne CO2-Emission herzustellen. Die klimafreundlichere Variante ist, Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser zu produzieren. Unter Elektrolyse versteht man die Aufspaltung einer chemischen Verbindung unter Einwirkung des elektrischen Stroms. Wasserstoff ist ein kohlenstofffreier Kraftstoff und kann so zur CO2-Reduktion beitragen. Dieses Potenzial des Wasserstoffs kann aber nur ausgeschöpft werden, wenn der Strom aus erneuerbaren Energieträgern stammt. Der für die Elektrolyse erforderliche Strom kann aus Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser gewonnen werden.

Erhebliche Einbußen an Effizienz müssen batteriegetriebene Fahrzeuge hinnehmen, wenn sie in nördlichen Breitengraden wie z.B. Deutschland fahren sollen. Hier wird, abgesehen von den kurzen Sommern, zusätzlich Energie für die Heizung des Fahrzeugs benötigt, was die Reichweite erheblich verringern kann. Nicht so bei einem Brennstoffzellenfahrzeug. Hier erhöht sich die Energieeffizienz bei unverminderter Reichweite, wenn die für die Heizung verwendete Abwärme der Brennstoffzelle in die Rechnung mit einbezogen wird.

Fahrzeuge mit Brennstoffzellen haben heute die gleiche Reichweite wie solche mit Benzin, z.B. der Toyota FCHV mit einer Reichweite von 830 km[20][21]. Das Fahrzeug befindet sich bereits im kommerziellen Einsatz.

Bilanz der Energiebereitstellungskette

→ Siehe auch Artikel: Effizienz der Energiekette.

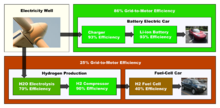

Im Vergleich der Wirkungsgrade von der Energiequelle bis zur Energiebereitstellung im Fahrzeug (well to tank) ergibt sich für ein Elektrofahrzeug mit Brennstoffzelle ein geringerer Wirkungsgrad als für ein Elektrofahrzeug mit Akkumulator. Trotz des schlechteren Wirkungsgrades in der Umwandlungskette liegt der Vorteil des Wasserstoffs in der höheren Energiedichte.

Beispiel: Um eine Reichweite von 500 km zu erzielen errechnet sich das Batteriegewicht von Lithium-Ionen-Akkus bei einem Energiegehalt von 0,13 kWh/kg und dem Verbrauch eines Mittelklassefahrzeugs wie dem Chevrolet Volt von 22,4 kWh/100 km.[22] auf 862 kg (ohne das zusätzlich erforderliche Kühlsystem). Ein komplettes Wasserstofftanksystem für die gleiche Reichweite wiegt nur 125 kg.[23] Durch das höhere Gewicht ist der Wirkungsgrad des Fahrzeugs mit Akkumulator in der Umwandlungskette von der Energiequelle bis zur Wirkung auf das Antriebsrad (well to wheel) also nicht besser.

Opel betrachtet batteriegestützte Elektrofahrzeuge wegen der kurzen Reichweiten und der langen Ladezeiten nur für den Nahbereich als sinnvoll. Der mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzelle werden von Opel langfristig durchaus bessere Zukunftschancen eingeräumt.[23]

Die Investitionen für den Ausbau eines flächendeckenden Ladesystems für Akkus sind höher als die für ein flächendeckendes System mit Wasserstofftankstellen.[24]

Brennstoffzellen-Konzeptfahrzeuge

Personenkraftwagen

Einige Hersteller stellten bereits mehrere Generationen oder mehrere verschiedene Konzeptfahrzeuge vor:

Hersteller Typ Jahr Daimler Mercedes-Benz NECAR 1994–2002 Daimler Mercedes-Benz F-Cell Daimler Mercedes-Benz BlueZero F-Cell 2008 Daimler Mercedes-Benz F600 Hygenius 2005 Chrysler Chrysler Natrium 2001 Chrysler Jeep Commander II 2000 Chrysler Jeep Treo 2003 FIAT Seicento Elettra H2 Fuel Cell FIAT Seicento Hydrogen FIAT Fiat Panda Hydrogen 2005 General Motors GM HydroGen3 General Motors GM HydroGen4 General Motors GM HyWire General Motors GM Sequel Honda Honda FCX Clarity 2008 [25] Hyundai Santa Fé FCEV Hyunday Tucson FCEV Toyota Toyota FCHV 2001 Toyota Toyota Fine-N 2003 Volkswagen VW Bora Hy-motion 2000 Volkswagen VW Bora Hy-power 2002 Volkswagen VW Touran Hy-motion 2004 Audi Audi A2H2 2004 BMW BMW 750hl 2002 Ford Ford Focus FCV Hybrid Ford Morgan LifeCar Nissan Nissan X-Trail FCHV Peugeot Peugeot Quark Nutzfahrzeuge

- DaimlerChrysler entwickelte einen Antrieb für den Sprinter, sowie 1997 den NeBus (O 405 N2 mit Brennstoffzelle), 2002 den Mercedes-Benz Citaro BZ und präsentierte 2009 auf dem UITP-Kongress in Wien mit dem Citaro FuelCELL Hybrid die dritte Generation als Hybridbus mit Speicherbatterie

- Van Hool und UTC-Fuel Cell, ISE Corporation präsentierten 2005 gemeinsam den Van Hool newA330 Fuel Cell

- HYdrogenics baute auf dem Modell Gulliver 520ESP von Tecnobus (Italien) mehrere Midibusse mit Brennstoffzellen-Antrieb

- Bei der HHLA im Hamburger Hafen läuft ein Gabelstapler von Still (R 60-25) mit Brennstoffzellenantrieb

- CNH Global präsentierte auf der Landwirtschaftsausstellung Sima 2009 in Paris den Traktor „NH²“ auf Basis des New Holland-Modells „T6000“. Der Traktor hat 120 PS[26][27].

Schiffe/Boote

- Fahrgastschiff: Hamburger Fahrgastschiff Alsterwasser, Projekt Zemships. Siehe auch → H2Yacht

- Unterseeboot: U-Boot-Klasse 212, DeepC

- RoRo-Schiff: Undine, Brennstoffzellen-Einheit WFC20 von Wärtsilä als Hilfsantrieb (20 kW) mit Methanol-Einsatz[28]

- Das Forschungsschiff Solgenia wird auch über eine Brennstoffzelle versorgt.

- Die norwegische Viking Lady ist ein Versorgungsschiff, dass 2009 zusätzlich zum dieselelektrischen Antrieb mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet wurde.

Inzwischen wird der wirtschaftliche Einsatz des Brennstoffzellen-Antriebs von Schiffen infragegestellt[29].

Literatur

- Sven Geitmann: Wasserstoff-Autos - Was uns in Zukunft bewegt. Hydrogeit Verlag, 2006, ISBN 978-3-937863-07-8

- Helmut Eichlseder, Manfred Klell: Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik: Erzeugung, Speicherung, Anwendung. 2. Auflage, Vieweg+Teubner, 2010, ISBN 3-8348-1027-4

- GL veröffentlicht Brennstoffzellenstudie. In: Schiff & Hafen, Heft 11/2010, S. 58, Seehafen-Verlag, Hamburg 2010, ISSN 0938-1643 (Germanischer Lloyd untersucht Einsatz von Brennstoffzellen in Seeschiffen)

- Brennstoffzellenantrieb in der Praxis bewährt. In: Schiff & Hafen Heft 3/2011, S. 46−48, Seehafen-Verlag, Hamburg 2011, ISSN 0938-1643

- Nora Luttmer: Brennstoffzellen – bald! In: Deutsche Seeschifffahrt Heft 01/2011, S. 48−49, Verband Deutscher Reeder, Hamburg 2011, ISSN 0948-9002

Weblinks

Commons: Brennstoffzellenfahrzeug – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Brennstoffzellenfahrzeug – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Aktuelle Liste von Brennstoffzellenfahrzeugen (im Internet)

- Aktuelle Informationen, Berichte und Nachrichten zum Thema Brennstoffzellen und Brennstoffzellenfahrzeugen

- Aktuelle Liste von Brennstoffzellenfahrzeugen (PDF-Datei; 894 kB)

- Übersicht über aktuelle Brennstoffzellenfahrzeuge

- Neue Infrastruktur für zukunftsweisenden Stapler-Antrieb

- NH2 Wasserstofftraktor

Einzelnachweise

- ↑ Honda FCX Clarity: Beauty for beauty's sake, Los Angeles Times vom 13. Februar 2009

- ↑ Daimler übergibt erstes Brennstoffzellenauto aus Serienfertigung Stand: 1. Dezember 2010

- ↑ Brennstoffzelle bald reif für den Markt Stand: 7. Februar 2011

- ↑ Toyota FCHV-adv

- ↑ Toyota optimiert Brennstoffzellen Fahrzeug

- ↑ Japanisches Umweltministerium least FCHV-adv

- ↑ Brennstoffzelle reloaded Stand: 7. Februar 2011

- ↑ Wasserstoff auf dem Vormarsch Stand: 23. Januar 2011

- ↑ Probefahrt im Toyota FCHV adv (Quelle: Heise Stand: 29. Juli 2011)

- ↑ Opel setzt auf Wasserstoff (Stand: 6. April 2011)

- ↑ Wasserstoff wird kommen (Quelle: Energie und Technik WEKA Fachmedien GmbH Stand: 12. April 2011)

- ↑ | Automonilproduktion Online vom 30. Juni 2011

- ↑ Bernd Otterbach: Wundermittel Carbazol: Der weite Weg in die Serie Automobilindustrie online, 7. Juli 2011

- ↑ In Baden-Württemberg soll eine Wasserstoff-Infrastruktur aufgebaut werden (Stand: 19. Januar 2011)

- ↑ Massenmarkt für Brennstoffzelle startet in Japan 2015 (Stand: 14. Januar 2011)

- ↑ Mercedes-Wasserstoffauto als Hybrid-Konkurrenz (Stand: 24. Januar 2011)

- ↑ Mercedes B-Klasse F-Cell auf Weltreise (Stand: 31. Januar 2011)

- ↑ Opel setzt auf Elektroantrieb ohne Akku (Stand 12. April 2011)

- ↑ Daimler baut ab 2014 Brennstoffzellenautos in Grossserie (Quelle: Heise Stand: 3. Juni 2011)

- ↑ Toyota.de:Der Toyota FCHV-adv

- ↑ www.atzonline.deToyota optimiert Brennstoffzellen Fahrzeug, 16. Juni 2008

- ↑ EPA gibt Verbrauchswerte des Chevrolet Volt bekannt (Stand: 25. November 2010)

- ↑ a b Opel setzt auf Wasserstoff (Stand: 6. April 2011 Quelle: Auto Presse.de)

- ↑ Interview mit Wolfgang Reizle (Stand: 28. Juli 2011 Quelle: Auto Motor und Sport)

- ↑ http://www.welt.de/wirtschaft/article2109199/Aus_diesem_Auto_kommt_nur_noch_Wasserdampf.html

- ↑ New Holland NH2 Wasserstoff-Traktor

- ↑ New Holland präsentiert Wasserstoff-Traktor

- ↑ Brennstoffzellen-Antrieb im Test. In: Schiff & Hafen, Heft 9/2010, S. 17; Seehafen-Verlag, Hamburg 2010, ISSN 0938-1643

- ↑ Hans-Jürgen Reuß: Brennstoffzellen vor dem Aus? In: Hansa, Heft 2/2011, S. 22, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504

Wikimedia Foundation.