- Public ethics

-

Verwaltungsethik (als Teilbereich der angewandten Ethik) kann als die Erarbeitung und Verwirklichung korrekter, gut begründeter Verhaltensstandards in öffentlichen Verwaltungen definiert werden. Verwaltungsethik ist damit der konkreten Rechtsanwendung und dem Handeln (in) der Verwaltung in gewisser Weise vorgelagert.

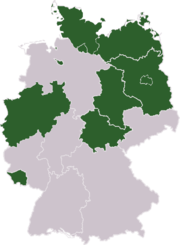

Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff "Verwaltungsethik" bislang wenig verbreitet. Gründe hierfür liegen offenbar in der stark auf Legalität (und weniger auf Legitimität) ausgerichteten Verwaltungskultur. Insoweit wird ethisch-kritischen Reflexionen traditionell eher mit Zurückhaltung bzw. Misstrauen begegnet.

Einen Gegensatz hierzu bildet etwa der anglo-amerikanische Raum, in welchem "public service ethics" ein wichtiges, seit langem diskutiertes Themenfeld ist. Dies wird oft im Zusammenhang damit gesehen, dass hier traditionell eher moralische Fragen als gesetztes Recht öffentliches Interesse finden.

Inhaltsverzeichnis

Ethik in der Verwaltungswissenschaft

In der deutschsprachigen Verwaltungswissenschaft haben Hofmeister (2000) in der Schweiz sowie Faust (2003) in Deutschland die ersten umfassenderen Abhandlungen über das Thema Verwaltungsethik verfasst.

In älteren (rechtswissenschaftlichen) Literaturbeiträgen wurde der Verwaltungsethik allenfalls eine marginale Rolle zugebilligt. Eher sah man Handlungsbedarf bezüglich einer stetigen Vermehrung bzw. Perfektionierung von Rechtsnormen. Folgerichtig lag der Fokus auf einer Spezifizierung des Strafrechts und Disziplinarrechts sowie einer daraufhin gerichteten Kontrolle der Bediensteten. Verwaltungsethisch relevante Tatbestände des deutschen Strafgesetzbuchs sind etwa Bestechung und Bestechlichkeit sowie Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme.

Ethisch-kritische Reflexionen wurden demgegenüber lange als reine Bedrohung der Berechenbarkeit und Verlässlichkeit öffentlicher Verwaltungen angesehen. Das Ideal des deutschen Berufsbeamten wird mittels §§ 52 ff. Bundesbeamtengesetz eher in Richtung eines duldsamen, hingebungsvollen Erfüllungsgehilfen seines Dienstherrn gelenkt. Die zuweilen als Gegenargument angeführte Pflicht zur Remonstration vermag an dieser Einschätzung wenig zu ändern: Sie fristet in der Verwaltungspraxis allenfalls ein Schattendasein - vor allem auch deswegen, weil remonstrierende Bedienstete sehr oft (in-)formelle Sanktionen fürchten.

Aktuellere (organisationspsychologische) Beiträge argumentieren indes differenzierter: Es sei unzureichend, dem Individuum allein die Einhaltung "harter" rechtlicher Regulierungen (Compliance) abzufordern. Es spielten vielmehr auch "weiche", soziale Phänomene (Integrity) eine wichtige Rolle. Verhaltenswissenschaftliche Studien zeigen zudem die Notwendigkeit des Auf- bzw. Ausbaus intrinsischer Motivation, um die Integrität öffentlicher Verwaltungen nachhaltig zu verankern.

Aktuell ist offenbar die (politik-)wissenschaftliche Diskussion um Governance bzw. Good Governance an verwaltungsethische Fragen anschlussfähig. Sie zeigt insbesondere, dass Fragen der Integrität nicht allein Aufgabe der öffentlichen Verwaltung sind. Vielmehr haben auch externe Akteure (z. B. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft) ihren Teil zu einem verwaltungsethischen Gesamtkonzept beizutragen.

Deutlich macht der bisherige Ethikdiskurs nicht zuletzt auch, dass der allgemeine Wandel von Wertvorstellungen eine zentrale Rolle spielt. So wird in der Verwaltungswissenschaft zunehmend das spannungsgeladene Verhältnis analysiert zwischen

- "klassischen" Errungenschaften (z. B. Amtsgeheimnis, Gleichbehandlung, Gerechtigkeit) und

- "neuen" Werten und Postulaten wie etwa Verwaltungstransparenz, Kooperationsfähigkeit, Effektivität und Effizienz.

siehe auch: New Public Management , Public Management , Bürokratie , Max Weber

Ethik in der Verwaltungspraxis

In jüngster Zeit indes befassen sich Verwaltungen im deutschsprachigen Raum zunehmend mit Fragen der Ethik. So wurden etwa in mehreren österreichischen Bundesländern erste Handreichungen zur Ethik in öffentlichen Verwaltungen erarbeitet.

Generell sind die Ursachen für das gewachsene Interesse vor allem in folgenden, sich teilweise überschneidenden Problembereichen zu erblicken:

- Fälle aufgedeckter Korruption und Vetternwirtschaft in ungeahntem Ausmaß (etwa in Beschaffungs-/Baubehörden sowie im Gesundheitswesen)

- Rasante Verwaltungsreformen, Dezentralisierungen und Privatisierungen, die erweiterte Ermessensspielräume, Interessenkonflikte und lückenhafte Kontrollen mit sich bringen können

- Dubios erscheinende Stellenbesetzungen von (Führungs-)Positionen in der Verwaltung, bei denen oft das "richtige" Parteibuch eine Rolle spielt (Ämterpatronage)

- Ethisch fragwürdige Anwendung physischer bzw. psychischer Gewalt (z. B. bei Polizei und Bundeswehr)

- Zunehmendes (aktives und passives) Sponsoring öffentlicher Verwaltungen, bei welchem Gefahren privat-eigennütziger Einflussnahmen nicht von der Hand zu weisen sind

- Wachsende Macht des Lobbyismus auf die Entscheidungen öffentlicher Verwaltungen

- Zweifelhafte Praktiken an Hochschul- und Forschungseinrichtungen, die gegen Prinzipien guter Wissenschaft verstoßen (z. B. Manipulation statistischer Daten)

- Nebentätigkeiten von Bediensteten, bei denen das öffentliche Interesse nachteilig beeinflusst werden kann

- Dubiose Anschlussbeschäftigungen (zumeist in der Privatwirtschaft), bei welchen Kenntnisse/Kontakte aus der Verwaltung "mitgenommen" werden (Post Public Employment)

- Unbewältigte (verwaltungsinterne und -externe) Herausforderungen durch Diversity

Die materiellen und immateriellen Schäden aus Verwaltungsskandalen sind immens. Ihr Ausmaß entzieht sich - wegen der enorm hohen Dunkelziffer - jeder seriös fundierten Schätzung. Immer mehr wird in diesem Zusammenhang auch der progrediente Verlust an Vertrauen in die Verwaltung thematisiert.

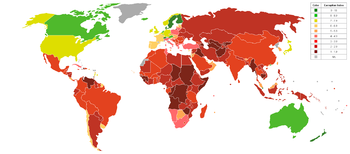

Die kritische Öffentlichkeit ist nach allem Anschein jedoch immer weniger bereit, diese Eklats humorig-schulterzuckend als bloßes "Gschmäckle" bzw. "Klüngel" abzutun: Seit einiger Zeit formieren sich zivilgesellschaftliche Akteure und Nichtregierungsorganisationen (z. B. Transparency International, TI), die zunehmenden Druck auf Politik und Verwaltung ausüben, sich ethischer Problemfelder nachhaltig anzunehmen. In diesem Zusammenhang erfährt der von TI jährlich publizierte Corruption Perception Index ein beachtliches Maß an öffentlicher Resonanz.

Aber auch internationale Politikakteure (z. B. Europäische Union) sowie Denkfabriken (z. B. Bertelsmann Stiftung) wirken verstärkt auf nationale Entscheider ein, die Überlegungen zu einer expliziten Verwaltungsethik zu intensivieren. Bei international vergleichenden Studien hat sich herausgestellt, dass verwaltungsethische Konzepte stark von der Rechts- und Verwaltungstradition des jeweiligen Staates abhängen: Sie sind zum einen eher Bestandteil der - weitgehend unsichtbaren - Organisationskultur, oder sie sind zum anderen eher in expliziten (Rechts-)Normen verankert.

siehe auch: Kick-back , Public Private Partnership, Korruption in der EU

Strategisches Werte- und Integritätsmanagement

Verwaltungsethische Problemlagen offenbaren somit eine Fülle komplexer, tief greifender, oft kulturell bedingter Phänomene. Immer mehr setzt sich daher die Erkenntnis durch, dass diese nur mittels eines ganzheitlichen Ansatzes zu bearbeiten sind: Ausschließlich auf die Tugend einzelner Personen zu hoffen, greift regelmäßig zu kurz. Ebenso verfehlt wäre es aber auch, sich lediglich auf die institutionenethische Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zu konzentrieren.

Konkrete Fragestellungen im Rahmen einer praxisorientierten Verwaltungsethik lauten etwa:

- Wie können eine erhöhte Verwaltungstransparenz und verstärkte Partizipation des Bürgers ermöglicht werden (z. B. durch ein Informationsfreiheitsgesetz)? Inwiefern stehen Fragen des Datenschutzes hiermit im Zusammenhang?

- Wie sind die zunehmend auftretenden Phänomene Whistleblowing und Zivilcourage einzuschätzen?

- Inwieweit kann das Internet integritätsfördernd wirken (z. B. durch E-Government bei Vergabe eines öffentlichen Auftrags, Hinweise auf Fehlverhalten via BKMS)?

- Ist es sinnvoll, wenn der öffentliche Auftraggeber bei seinen Entscheidungen zuvor ein Korruptionsregister zu Rate zieht?

- Welche Möglichkeiten bieten die Organisationsentwicklung und die Personalentwicklung (z. B. durch Job-Rotation, systematische Eignungsdiagnostik bei Stellenbesetzungen)?

- Inwiefern sind monetäre Anreize bzw. Sanktionen integritätssteigernd?

- Wie sieht ein ethikorientiertes Leitbild bzw. ein Verhaltenskodex für öffentliche Verwaltungen aus?

- Was können "klassische" Aufsichts- und Kontrollinstanzen (z. B. Interne Revision, Rechnungshof) bewirken?

- Welche Rolle kann einem Ombudsman bzw. einer Ethik-Kommission zuwachsen?

- Und nicht zuletzt: Inwieweit besteht in öffentlichen Verwaltungen die Gefahr, "zuviel des Guten" zu tun?

Eine künftige Herausforderung für Verwaltungen ist somit - neben der expliziten Thematisierung von Verwaltungsethik - insbesondere die Erprobung und Evaluation praxisbezogener Integritätsstrategien.

siehe auch: Reputation, Informationsfreiheit, Mediation, Konfliktmanagement

Literatur

- Ahlf, Ernst-Heinrich (2003): Organisationsethik in der Polizei: Konsequenzen für Führung und Verantwortung, In: Schielke, Heinrich (Hrsg.), Ehrengabe für Leo Schuster zum Ausscheiden aus dem Bundeskriminalamt, S. 1-24, München/Neuwied. ISBN 3-472-05383-6

- Faust, Thomas (2003/2006): Organisationskultur und Ethik: Perspektiven für öffentliche Verwaltungen, Berlin. ISBN 3-86504-032-2

- Gmeiner, Robert (2007): Verwaltungsethik in Österreich – Eine Skizze, Graz/Wien

- Hofmeister, Albert (Hrsg.) (2000): Brauchen wir eine neue Ethik in der Verwaltung?, Bern. ISBN 3-908128-40-4

- Lorig, Wolfgang H. (2004): "Good governance" und "public service ethics": Amtsprinzip und Amtsverantwortung im elektronischen Zeitalter, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Bd. 54, 18, S. 24-30.

- Maravić, Patrick von, Christoph Reichard (Hrsg.) (2005): Ethik, Integrität und Korruption - neue Herausforderungen im sich wandelnden öffentlichen Sektor?, Potsdam. ISBN 3-937786-57-0

Weblinks

Wikimedia Foundation.