- Hohenrode (Salzgitter)

-

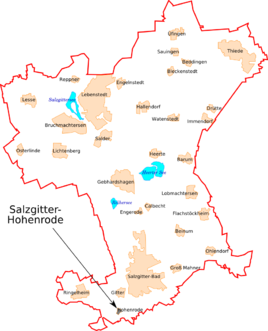

Hohenrode Stadt SalzgitterKoordinaten: 52° 1′ N, 10° 21′ O52.02486111111110.347944444444Koordinaten: 52° 1′ 30″ N, 10° 20′ 53″ O Fläche: 1,22 km² Einwohner: 187 (31. Dez. 2010) Eingemeindung: 1. Apr. 1942 Postleitzahl: 38259 Vorwahl: 05341 Lage von Hohenrode in Salzgitter

Hohenrode ist einer der insgesamt 31 Stadtteile der kreisfreien Stadt Salzgitter in Niedersachsen, gelegen in der Ortschaft Süd. Mit seiner Lage an der Grenze zum Landkreis Goslar ist es der am südlichsten gelegene und zudem der kleinste Stadtteil Salzgitters.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Der Ortsname leitet sich aus dem Begriff einer "hochgelegenen Rodung" her, die an einer Terrasse oberhalb (hoch) der Innerste gelegen ist. Die Namensendung „rode“ deutet dabei auf eine Gründung des Ortes in der Rodungsphase des 11-12. Jahrhunderts hin. Die Lage der Siedlung wurde wohl gewählt, weil dort eine Furt (die Düstere Furt) durch die nahegelegene Innerste führte. Deren Tal war damals stark versumpft und nur hier, wo das Tal durch den nahen Gitterberg stark verengt war, leidlich passierbar.

Die älteste bekannte schriftliche Erwähnung des Ortes datiert vom 6. Juni 1209. Es handelt sich dabei um eine Urkunde des damaligen Papstes Innozenz III., in der dieser das nahegelegene Kloster Ringelheim unter seinen Schutz nimmt und diesem seine Besitztümer bestätigt - darunter auch 4 Hufen in Hohenrode. Im Laufe der Geschichte wechselte die Zugehörigkeit Hohenrodes mehrfach. Ursprünglich dem Bistum Hildesheim zugeordnet, fiel es 1523 nach Ende der Hildesheimer Stiftsfehde für 120 Jahre an das Herzogtum Braunschweig. Nach Auflösung des von Kaiser Napoleon geschaffenen Königreich Westfalen gehörte es erst dem Amt Liebenburg an, das dann 1884 in den Landkreis Goslar überführt wurde. Mit der Neugründung der Stadt Watenstedt-Salzgitter zum 1. April 1942 wurde Hohenrode der Stadt Salzgitter eingemeindet.

Die Bevölkerung Hohenrodes bestand bis in das 20. Jahrhundert hinein aus Handwerkern, Landwirten und Landarbeitern. Nach den Zweiten Weltkrieg änderte sich der Charakter des Dorfes, zunächst bedingt durch den nahen Eisenerzbergbau. Die Förderung an der benachbarten Eisenerzgrube Schacht Georg wurde zum 28. Februar 1965 eingestellt und heute ist Hohenrode fast ausschließlich ein Wohnort für Pendler.

Wappen

Blasonierung: „Von Gold und Rot zweimal gespalten und zweimal durch Wellenschnitt geteilt mit fünf (1:3:1) Kugeln in gewechselten Farben.“

Der Ort Hohenrode wurde einst wegen seiner Lage an einer Furt der Innerste gegründet. Im Wappen wird die Kreuzung der einstigen Landstraße mit der Innerste durch ein Kreuz dargestellt. Der senkrechte Arm symbolisiert die alte Handelsstraße Braunschweig-Frankfurt, der waagerechte Arm die Wasserstraße, d.h. den Fluss Innerste. Das Kreuz als Symbol der Kirche verweist darüber hinaus auf die lange Zugehörigkeit des Ortes zum Hochstift Hildesheim.

Auch noch in der heutigen Zeit findet man im Flussbett der Innerste alte Kanonenkugeln, die zu einem Wahrzeichen des Dorfes geworden sind. Diese Kugeln stammen aus dem Dreißigjährigen Krieg. Sie sollen von den fliehenden Truppen der Dänen nach der Niederlage in der Schlacht bei Lutter am Barenberge am 27. August 1626 hier zurückgelassen worden sein, als die schweren Munitionswagen im sumpfigen Flussbett festhingen.

Der Ort gehörte die längste Zeit zum Hochstift Hildesheim, zwischenzeitlich von 1523 bis 1643 zum Herzogtum Braunschweig. Die Wappenfarben Gold-Rot, die ehedem sowohl die fürstbischöflichen Stiftsfarben als auch die herzoglich braunschweigischen Stammwappenfarben waren, sollen hieran erinnern.

Das Wappen wurde am 20. Februar 2008 von einer Bürgerversammlung als Ortswappen angenommen.[1]

Bevölkerungsentwicklung

Quellen: Die Bevölkerungszahlen von 1821 bis 2000 basieren auf dem Statistischen Jahrbuch des Referats für Wirtschaft und Statistik der Stadt Salzgitter. [2] Die Bevölkerungsstatistik ab 2001 basiert auf den statistischen Monatsberichten der Stadt Salzgitter (Einwohner mit Hauptwohnsitz) gemäß Melderegister zum Monatsende Dezember. [3]

Steinbrücken bei Hohenrode

An der Kreisstraße 32 von Salzgitter-Gitter nach Upen (früher Frankfurter Heerstraße, bis 1964 Bundesstraße 248) überqueren zwei alte Steinbrücken die Innerste und den 50m nördlich fließenden Mühlengraben - einen Nebenarm der Innerste.

Im Jahre 1593 wurde erstmals mit dem Bau von Brücken über die beiden Flussarme der Innerste begonnen. Bauherr war Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1589-1613) und als Baumeister hatte er Paul Francke beauftragt. Bis dahin hatte es nur Stege gegeben, über die man die Innerste bloß bei Niedrigwasser gefahrlos überqueren konnte. Auslöser war wohl ein Ereignis aus dem Jahre zuvor. In einer Aufzeichnung heißt es hierzu: 1592 hat der Kutscher unterwegs (bei der Durchquerung der Hochwasser führenden Innerste bei Hohenrode) Herzog Heinrich Julius mit der Kutsche umgeworfen, worüber fürstliche Gnaden heftig ergrimmt.[4]

Während des 30-jährigen Krieges wurden beide Brücken von Tillys Söldnern schwer beschädigt. 1643 zerstörte dann ein Hochwasser beide Brücken.[5] Erst 1707/08 wurden beide Brücken als Steinbrücken neu errichtet. Die Brücke über die Innerste wurde als Zweibogenbrücke gebaut, die über den Mühlengraben als Einbogenbrücke. Die Kosten der Brücke über die Innerste hatte das Adelsgeschlecht zu Wallmoden zu tragen, die der Brücke über den Mühlengraben das Adelsgeschlecht von Kniestedt.[6]

Nach der ungewöhnlich starken Hochwasserflut vom 5. Februar 1775 stürzte die Mühlengrabenbrücke ein und es wurde ein Neubau errichtet, der bis heute erhalten ist. Damit ist diese Brücke eine der ältesten Steinbrücken Salzgitters.[7]

Die Brücke über die Innerste war 1808 bei einem Hochwasser eingestürzt, nachdem diese beim Einmarsch der Franzosen übermäßig belastet worden war.[8] Sofort wurde sie von französischen Pionieren und örtlichen Handwerkern durch eine hölzerne Notbrücke ersetzt - seitdem wird für diese der Name Franzosenbrücke benutzt.

1818/19 wich dieser Notbau einer 3-bogigen Steinbrücke.[9] Doch schon 1866 musste die Franzosenbrücke umgebaut werden, da bei starken Hochwassern der Fluss durch die engen Durchlassöffnungen zu sehr gestaut wurde. Hierzu wurde die vorhandene Steinbrücke vollständig abgebaut, das Flussbett um 5 Fuß vertieft und die Brücke mit erhöhten Widerlagern neu aufgebaut.[10]

Beide Brücken werden auch heute noch genutzt und sind zu einem beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen längs der Innerste geworden.

Literatur und Quellen

- Chronik Hohenrode – Acht Jahrhunderte. 2001 herausgegeben vom Kirchenvorstand der Christuskirchengemeinde Gitter und Hohenrode und von der Freiwilligen Feuerwehr Hohenrode

- Kirstin Casemir: Die Ortsnamen des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter. Erschienen 2003 im Verlag für Regionalgeschichte, ISBN 3-89534-483-4

- Website der Stadt Salzgitter mit Informationen zur Stadtgeschichte und zu den einzelnen Stadtteilen

- Literatur über Hohenrode Katalog der DNB

- Eingeschränkte Vorschau in der Google Buchsuche

Einzelnachweise

- ↑ Hohenroder wählen ihr Wappen aus, Salzgitter Zeitung vom 22. Februar 2008, S. 19

- ↑ Referat für Wirtschaft und Statistik: Statistisches Jahrbuch 2009. Stadt Salzgitter, 11. November 2010, S. 31–108, abgerufen am 25. November 2010 (Gesamtzahl Wohnberechtigter (Haupt- und Nebenwohnsitz) © Stadt Salzgitter).

- ↑ Referat für Wirtschaft und Statistik: Statistische Monatsberichte der Stadt Salzgitter. Stadt Salzgitter, 2006 ff., abgerufen am 21. Januar 2010 (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung © Stadt Salzgitter).

- ↑ Brückenbau vor 400 Jahren bei Hohenrode von Hermann Bartels, Salzgitter-Zeitung vom 10. April 1993

- ↑ Brücke aus Steinen gebaut von Hermann Bartels, Salzgitter-Zeitung vom 21. Dez. 1993

- ↑ Geheimnis der Franzosenbrücke gelüftet von Hermann Bartels, Salzgitter-Zeitung vom 5. Januar 1988

- ↑ Brückenbau kostete 1775 nur 500 Taler von Hermann Bartels Salzgitter-Zeitung vom 27. September 1990

- ↑ Bericht über den Einsturz der Innerstebrücke vom 9. April 1808, Hauptstaatsarchiv Hannover

- ↑ Chausseebau- und Besserungsregister des Königreichs Hannover von 1819, Hauptstaatsarchiv Hannover

- ↑ Chronik Hohenrode von 2001, S. 81

Barum | Beddingen | Beinum | Bleckenstedt | Bruchmachtersen | Calbecht | Drütte | Engelnstedt | Engerode | Flachstöckheim | Gebhardshagen | Gitter | Groß Mahner | Hallendorf | Heerte | Hohenrode | Immendorf | Lebenstedt | Lesse | Lichtenberg | Lobmachtersen | Ohlendorf | Osterlinde | Reppner | Ringelheim | Salder | Salzgitter-Bad | Sauingen | Thiede | Üfingen | Watenstedt

Wikimedia Foundation.