- Orgel von St. Martin (Memmingen)

-

Orgel von St. Martin (Memmingen)

Allgemeines Ort St. Martin (Memmingen) Orgelerbauer Orgelbau Goll Baujahr 1998 Epoche 20. Jahrhundert Orgellandschaft Oberschwaben Technische Daten Anzahl der Pfeifen 4.285 Anzahl der Register 62 Anzahl der Pfeifenreihen 82 Anzahl der Manuale 4 Windlade Schleiflade Tontraktur Mechanisch Registertraktur Mechanisch/elektrisch Anzahl der 32′-Register 2 Anzahl der 64′-Register 0 Die Orgel von St. Martin befindet sich in der Stadtpfarrkirche Sankt Martin im oberschwäbischen Memmingen, einer in ihrer heutigen Form um 1325 begonnenen und um 1500 vollendeten dreischiffigen Basilika, die Hauptkirche des evangelisch-lutherischen Kirchenbezirkes Memmingen ist. Seit über 500 Jahren gibt es eine Orgel in der Martinskirche.

Die heutige Orgel wurde 1998 durch die Firma Orgelbau Goll AG gebaut und in Anlehnung an Orgeln der französischen Romantik disponiert. Sie wird nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei Konzerten und Meisterkursen gespielt, des Weiteren dient sie häufig zur Einspielung von Tonträgern.

Inhaltsverzeichnis

Baugeschichte

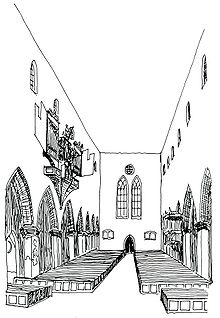

Spätgotische Orgel

Die erste Orgel in St. Martin wurde erstmals 1453 erwähnt [1], um 1400 angeschafft und frühestens 1420, nach Vollendung des Hauptschiffes,[2] auf einer Schwalbennestempore auf der südlichen Hochschiffwand aufgebaut. Der Zugang erfolgte über ein Treppentürmchen am vorderen südlichen Vorzeichen. Die Blasebälge befanden sich vermutlich über dem Seitenschiff in einer Kammer. Die Orgel wurde wahrscheinlich als Blockwerk und mit getrennt spielbarem Prinzipal gebaut. Bei den nachfolgenden Bauarbeiten in St. Martin musste sie nicht verändert werden. Der Chronist Jakob Friederich Unold berichtet, dass die Orgel erstmals 1478 im Gottesdienst gespielt wurde.

Erster Kantor war vermutlich Friedrich Rebmann aus Mainz. 1500 stellte die Stadt bis auf Widerruf den Organisten Albrecht Fischer ein, der für die Orgeln in St. Martin und in der zweiten Stadtpfarrkirche, Unser Frauen, zuständig war. Er wurde jeweils zum Quatember mit zwölf Pfund und zehn Schillingen besoldet, musste aber die Blasebalgtreter selbst bezahlen. 1528 wurde die Orgel im Zuge der Reformation in Memmingen, die in dieser Zeit an Ulrich Zwingli und dessen reformatorischem Bildersturm orientiert war, entfernt. Die evangelischen Geistlichen von St. Martin wollten den Gottesdienst aber wieder durch Orgelmusik untermalen, weshalb 1568 man sich mit einem kleinen Positiv behalf. Dessen damaliger Standort ist nicht bekannt.[3]

Neubau durch Andreas Schneider 1598/99

Seit dem Bildersturm in der Reformationszeit existierte in der Reichsstadt Memmingen keine repräsentative Orgel mehr. Nachdem sich die Pfarrer der beiden Stadtpfarrkirchen seit 1550 immer wieder vergeblich für die Anschaffung eines neuen, großen Instruments eingesetzt hatten, lenkte der Rat 1597, unter dessen Herrschaft die Kirchen seit der Reformation standen, ein. Der Rat beauftragte Andreas Schneider aus der Niederlausitz, der in Ulm als Orgelbauer tätig war, mit dem Bau einer neuen Orgel. Schneider, der mit seinen Gesellen während der Bauzeit 1598/99 in der Stadt wohnte, erhielt für seine Arbeit 5000 Gulden.[3] Die Orgel wurde auf dem Schwalbennest ihrer Vorgängerin aufgestellt. Das Gehäuse war reich vergoldet und mit Schnitzwerk und vielen Engelsköpfen verziert. Auf dem Mittelturm trug das Gehäuse eine Statue König Davids, die heute auf der Brüstung der Goll-Orgel steht. Auf den Deckeln des Orgelgehäuses befanden sich Bildnisse der Bürgermeister Hartlieb, Keller und Funk, des Pfarrhofpflegers und mehrerer anderer Personen. Die Bemalungen waren vermutlich an den Brüstungsfeldern des Rückpositivs befestigt.[2] Die Flügeltüren trugen alttestamentliche Bildnisse.

Nach der Fertigstellung bezeichnete der fuggersche Hoforganist Hans Leo Haßler am 21. November 1599 die Orgel „als gelungen“. Zwei Jahre später wurden allerdings Fehler festgestellt, die von Schneider behoben werden konnten. 1681 reparierte Johannes Riegg die Orgel. In einer Prospektpfeife war folgende Inschrift zu lesen: Johannes Riegg, Orgelmacher und Organist daselbst, das Orgelwerk zu Memmingen renov. den 1. Heumonat 1681.[4] Riegg nahm vermutlich keine Änderungen am Klang vor und reparierte lediglich die Technik, wobei er das Instrument allerdings mehr demolierte, als reparierte.[5] Die damalige Disposition ist nicht erhalten. Im Vergleich mit anderen Werken Rieggs, vor allem dem im Ulmer Münster und den späteren Überarbeitungen war sie vermutlich wie folgt aufgebaut:[6]

Hauptmanual C–c3 Principal 8′ Octav 4′ Quint 3′ Superoctav 2′ Hörnle II Mixtur IV 1′ Cymbalum IV 1/2′ Coppel 8′ Hohlflete 8′ Quintatöne 8′ Rorflete 4′ Spitzflete 4′ Trombette 8′ Tremulant Rückpositiv Principal 4′ Octav 2′ Quint 11/2′ Mixtur III 1′ Cymbalum II 1/2′ Coppelflete 4′ Spitzflete 2′ Brumhorn 4′ Tremulant Pedal C–h1 Großprincipal 16′ Octavenbaß 8′ Großprincipal 4′ Harfe IV 4′ Posaunenbaß 8′ - Spielhilfen: Sperrventile zum Hauptmanual und zum Rückpositiv.

1656 baute Stadtbaumeister Knoll zwischen dem Triumphbogen am Choreingang und dem ersten Pfeilerpaar eine brücken- beziehungsweise lettnerartige Empore ein, vermutlich als Ort für Sänger und Instrumentalisten, die allein oder zusammen mit der Orgel musizierten, da das Schwalbennest nicht den Platz für eine größere Anzahl von Personen bot. Auch für die Aufführungspraxis der zu dieser Zeit beliebten mehrchörigen Musik lag es nahe, Musiker auf mehrere Emporen zu verteilen. Auf dieser Empore stand bis 1827 auch eine kleine Orgel, die später in die Kinderlehrkirche gebracht und dort bis 1874 verwendet wurde. Sie war wahrscheinlich vom Orgelbaumeister Siegmund Riegg angefertigt worden.[4] Die Disposition war[7]:

Hauptmanual C–c3 Principal 4′ Zinn Flöte 4′ Holz Cupel 8′ Holz Cimbel 2′ Zinn Salizinal 2' Zinn Mixtur 3′ Zinn Reparatur durch Gabler 1759

Nach Rieggs mangelhafter Instandsetzung wurde 1758 Joseph Gabler beauftragt, eine erneute Reparatur durchzuführen, die 15 Monate dauerte. Gabler überholte auch die Orgeln in der Lateinschule und im Collegium musicum. Alle drei Instandsetzungen waren insgesamt mit 400 Gulden veranschlagt worden, am Ende kosteten sie 1500 Gulden, von denen die Stadt 1080 bezahlte. Zwei Monate später zahlte der Rat auf Bitten Gablers weitere 30 Gulden. Bei der Instandsetzung wurde die Disposition modernisiert, indem Gabler seine typischen Klangelemente einfügte. Im Stadtarchiv ist dazu zu lesen: „Er hat die Orgel wohl repariert und in vollkommenen Stand gestellt, daß man darob ein seltsames Vergnügen gefunden.“[2] Johann Nepomuk Holzhey überholte die Orgel zuletzt 1778 für 433 Gulden. Nachdem Memmingen 1802 die Reichsfreiheit verloren hatte und 1803 dem Kurfürstentum Bayern einverleibt worden war, gelangte auch St. Martin kirchenrechtlich zum Kurfürstentum. 1807 untersuchten der Organist Johann Konrad Ellmer, der Orgelbauer Georg Rabus und der Musikdirektor der Stadt, Georg von Unold, die große Orgel und kamen zu dem Ergebnis, dass sie reparaturbedürftig war. Für eine notdürftige Reparatur errechneten sie einen Betrag von 18, für eine umfangreiche Instandsetzung 140 Gulden, was jedoch beides aus Kostengründen abgelehnt wurde. Nachdem das Schwalbennest immer baufälliger geworden war, entschloss sich die Kirchengemeinde 1827, es aufzugeben. Es wurde im selben Jahr zurückgebaut und die Orgel durch Meinrad Dreher aus Illereichen an die Westwand des Hauptschiffes versetzt. Dreher reparierte dabei das komplette Gerät, fügte die beiden neuen Rohrwerke Bombard 16′ und Clairon 4′ hinzu und entfernte die beiden Tremulanten, das Sperrventil und die von Gabler eingebaute Manualkoppel. Die Blasebälge wurden geflickt und ungünstig unter dem Dach des Seitenschiffs aufgestellt. Die Kosten für Versetzung und Reparatur betrugen 1200 Gulden. Am 26. Januar 1828 wurde die Orgel erstmals wieder bespielt, hatte an ihrem neuen Standort aber nicht mehr den Klang wie im Schwalbennest. Die Verkleidung der Orgel musste neu gebaut werden. Teile des alten Prospekts wurden in eine barocke Kassettendecke im Schloss Illerfeld in Volkratshofen eingebaut. Nach der Überarbeitung hatte die Orgel folgende Disposition:[6]

Hauptmanual Principal 8′ Octav 4′ Superoctav 2′ Sextquialter IV–VI 1′ Mixtur IV–V 1′ Cymbalum IV–V 1′ Coppel 8′ Spitzflete 8′ Tremulant (Adagio) Rückpositiv Principal 4′ Octav 2′ Mixtur III 1′ Cymbalum II 1′ Quintatöne 8′ Coppelflete 4′ Spitzflete 2′ Hautbois 8′ Rohrflete 4′ Trombette 8′ Tremulant (Allegro) Pedal Prästant 16′ Octavenbaß 8′ Violonbaß II 8′ Borduenbaß 16′ Mixturbaß VII 4′ Posaunenbaß 8' - Koppeln: RP/HW, HW/P.

- Spielhilfen: Ventill des gantzen Werk, Calcanten-Glöcklein.

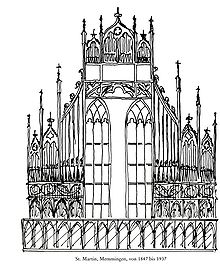

Umbau durch Samuel Friedrich Schäfer 1845

1845 wurde die Orgel an der Westwand durch Samuel Friedrich Schäfer aus Wolfschlugen umgebaut. Zwischen dem 15. April und dem 25. Mai 1845 diente ein Positiv zum kirchlichen Gebrauch. Der neugotische Prospekt der umgebauten Orgel, die im Sommer 1847 fertiggestellt wurde, bestand aus zwei Gehäuseteilen mit je drei spitzbogigen Pfeifenfeldern, die seitlich von der Fensterwand von innen nach außen abfallend gruppiert waren. Das Instrument war allerdings unbrauchbar, da Schäfer die wiederverwendeten alten Register und die neu entwickelten Kegelladen nicht fachgerecht zusammengebaut hatte. Der Umbau kostete 4800 Gulden für die Orgel und 400 Gulden für die Blasebalgkammer.[8] Die Disposition war wie folgt gegliedert:[6]

Hauptmanual C–f3 Quintatön 16′ Principal 8′ Octav 4′ Superoctav 2′ Sesquialter Mixtur 22/3′ Viola da gamba 8′ Coppel 8′ Spitzflöte 8′ Oberwerk Principal 4′ Octav 2′ Mixtur Salicional 8′ Quintatön 8′ Coppelflöte 4′ Spitzflete 2′ Dolce 4′ Pedal C–c1 Prästant 16′ Subbaß 16′ Violonbaß 16′ Violonbaß 8′ Octavbaß 8′ Quintbaß 51/3′ Posaunenbaß 16′ Posaune 8′ Clairon 4′ Neubau durch Walcker und Spaich 1853

1853 wurde eine neue Orgel angeschafft. Das neugotische Gehäuse und die Orgel wurden von der Orgelbauwerkstatt Walcker und Spaich aus Ludwigsburg gebaut, die schon kurz vorher eine neue Orgel für die Frauenkirche angefertigt hatte. Bei der Orgelprobe am 11. Juli 1853 bezeichnete der Augsburger Kapellmeister Drobisch das Instrument als vollkommen gelungen und meisterhaft. Die Empore musste für die neue Orgel, die 5700 Gulden kostete, vergrößert werden. Das alte Werk nahm Walcker in Zahlung. Mit der neuen Orgel kam die Orgelmusik in der Kirche wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Das Instrument wurde 1900 von Steinmeyer repariert und ein neues Gebläse eingebaut. Die Orgel hatte folgende Disposition:[6]

Manual C–f3 Principal 16′ Principal 8′ Flöte 8′ Gamba 8′ Salicional 8′ Gedackt 8′ Octav 4′ Traversflöte 4′ Gedackt 4′ Quint 51/3′ Waldflöte 2′ Mixtur 22/3′ Scharf 1′ Trompete 8′ Manual C-f3 Gedackt 16′ Principal 8′ Liebl. Gedackt 8′ Dolce 8′ Harmonika 8′ Gemshorn 4′ Viola 4′ Rohrflöte 4′ Octav 2′ Cornet V 22/3 Bassethorn 8′ Pedal Principalbaß 16′ Violon 16′ Subbaß 16′ Octavbaß 8′ Violon 8′ Ovtav 4′ Posaune 16′ Fagott 8′ Erweiterung durch Ott 1938

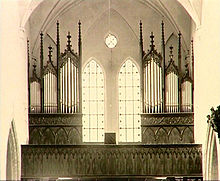

Die 1924 geplante Erweiterung der Walckerorgel wurde 1938 von Paul Ott aus Göttingen umgesetzt. Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal hatten Kegelladen, das neue Rückpositiv hatte Schleifladen. Die Steuerung erfolgte durch eine elektrische Traktur. Der Prospekt musste durch die Erweiterung verändert werden. Die neugotischen Aufbauten wurden zugunsten eines Werkprospekts aufgegeben. Auf einer Einbauempore befanden sich links und rechts je drei Pfeifenfelder, die von außen nach innen abfielen. Die Mitte wurde freigehalten, sodass die doppelten Emporenfenster sichtbar waren. Hinter den Manualwerken standen die Pedalpfeifen nach C- und Cis-Lade geteilt, der Größe nach von innen nach außen absteigend. Unter der Empore war das Rückpositiv, das drei Pfeifengruppen in Form eines W beinhaltete, mittig in die Brüstung eingelassen. Die Disposition war nach dem Umbau wie folgt gegliedert:

Manual Principal 16′ Principal 8′ Holzflöte 8′ Gamba 8′ Octav 4′ Kleingedackt 4′ Nasat 22/3′ Octav 2′ Waldflöte 2′ Mixtur V–VI Scharf III Trompete 8′ Trompete 4′ Trompete 8′ Schwellwerk Quintade 16′ Principal 8′ Liebl. Gedackt 8′ Dolce 8′ Principal 4′ Gemshorn 4′ Rohrflöte 4′ Hohlflöte 2′ Mixtur V Fagott 16′ Dulcian 8′ Tremulant Rückpositiv Principal 8′ Holzgedackt 8′ Octav 4′ Blockflöte 4′ Sifflöte 2′ Terz 13/5′ Quint 11/3′ Nachthorn 1′ Scharff IV Rankett 16′ Krummhorn 8′ Regal 4′ Tremulant Pedal Principalbaß 32′ Principal 16′ Subbaß 16′ Octavbaß 8′ Gedackt 8′ Ovtav 4′ Mixtur V Posaune 16′ Fagott 16′ Fagott 8′ Trompete 4′ Kornett 2′ - Koppeln: Normalkoppeln.

- Zimbelstern

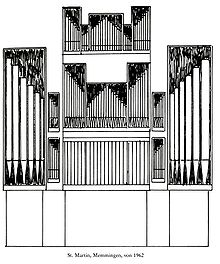

Neubau durch Walcker 1962

Nachdem sich die Kirchengemeinde ein größeres Instrument wünschte, begann man Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts mit Planungen für eine neue Orgel. 1962 beauftragte die Gemeinde die Firma Walcker aus Ludwigsburg eine neue Orgel an den bisherigen Standort an der Westwand zu errichten. Die dahinterliegenden großen Fenster wurden dazu zugemauert. Die alte Orgel einschließlich Prospekt wurde entfernt und zerstört. Der neue Prospekt bestand aus 14 rechteckigen Pfeifenfeldern, die in Kästen eingeschlossen waren, und einem Schwellkasten. Der Prospektentwurf stammte von dem Architekten Wolfgang Gsaenger. Die Mitte war dreigeschossig, unten das Schwellwerk, darüber das dreiachsige Hauptwerk mit niedriger Mitte, ganz oben ein fünfachsiges Oberwerk. Durch kleine Zwischenfelder waren die beiden unteren Ebenen mit den hohen Pedaltürmen verbunden. Weil beim Bau der Orgel viel mit Sperrholz, Spanholz und Schaumstoff gearbeitet wurde, war es um Klang und Haltbarkeit nicht gut bestellt und das Instrument musste etwa 35 Jahre später durch ein neues ersetzt werden.

Die damalige Disposition war:

I Kronwerk C-g3 Quintadena 8′ Bleigedackt 8′ Prästant 4′ Nachthorn 4′ Octave 2′ Kleinkornett III 22/3′ Larigot 11/3′ Sextan 11/7′+8/11′ Zimbel IV–V 1′ Rankett 16′ Tremolo II Hauptwerk Pommer 16′ Principal 8′ Rohrflöte 8′ Gemshorn 8′ Groß-Sesquialtera II 51/3′ Octave 4′ Kleingedackt 4' Rauschquinte II 22/3′ Schwiegel 2′ Mixtur VI–VIII Scharff IV Trompete 8′ Clairon 4′ III Schwellwerk Flötenprincipal 8′ Weidenpfeife 8′ Liebl. Gedeckt 8′ Quintflöte 51/3′ Principal 4′ Koppelflöte 4′ Nasard 22/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Sifflöte 1′ None 8/9′ Scharffmixtur V–VII Dulzian 16′ Oboe 8′ Rohrschalmey 4′ Tremolo Pedal Untersatz 32′ Principalbaß 16′ Subbaß 16′ Streichbaß 16′ Quinte 102/3′ Octavbaß 8′ Gedecktbaß 8′ Choralbaß III 4′ Pommer 4′ Rohrquintade 2′ Baßkornett IV 51/3′ Mixtur VI 22/3′ Octavkornett 2′+1′+4/5′ Sordun 16′ Posaune 16′ Trompete 8′ Klarine 4′ Schleifladen, mechanische Traktur.

Neubau durch Goll 1998

1991 wurde in der Kirchengemeinde ein neues Orgelkonzept erarbeitet, da die bisherige Orgel nicht mehr reparierbar war. Es sollte eine große moderne Orgel am bisherigen Standort an der Westwand installiert werden. Die schwache Resonanz des 72 Meter langen und 20 Meter hohen Kirchenraumes machte es erforderlich, den Bass- und den Mitteltonbereich kraftvoll und doch variabel zu gestalten. Man entschloss sich, eine symphonische Orgel nach französischem Vorbild anzuschaffen. Die Mitglieder der Kirchengemeinde wurden in das Orgelprojekt einbezogen, indem der Kirchenvorstand Fahrten zu den in Frage kommenden fünf Orgelbauern anbot. Die neue Orgel aus dem Hause Goll wurde am 8. November 1998 eingeweiht. Sie kostete 2,2 Millionen DM; davon wurden 2 Millionen DM mit Spenden und etwa 200.000 DM mit öffentlichen Zuschüssen finanziert.[9] Die erste Rate wurde 1994 überwiesen, die letzte mit der Einweihung der Orgel 1998.[10]

Die Orgel besitzt vier Manuale und ein Pedal mit zusammen 62 Registern und 4285 Pfeifen. Sie nimmt die Westfassade ab der ersten Empore mit Ausnahme des Teils über dem Brauttor ein. Das Gehäuse hat eine schlichte Form, die durch das unbehandelte Eichenholz einen starken architektonischen Akzent setzt. Das Gehäuse ist 9,10 Meter breit, 13,9 Meter hoch und nur 2,80 Meter tief. Die ansteigenden Läufe der Labialpfeifen erzeugen eine starke, besonders in den Positivfeldern auffällige Vertikalwirkung. Die gotische Bewegung „himmelwärts“ wird kontrapunktiert durch die Schleierbretter, die eine dachähnliche Bewegung imitieren. Dabei ist kein Feld gleich. Dazu kommen auslaufende und sich verjüngende Spitzen und kleine Turmaufsätze. Diese Stilelemente sind schlicht-moderne Übertragungen gotischer Elemente.[11]

Hauptwerk, Pedal und Positiv sind von außen erkennbar, Récit und Bombardwerk sind innerhalb des Gehäuses untergebracht. Das mit 18 Registern besetzte Schwellwerk steht hinter dem Ziergitter zwischen Positiv und Hauptwerk. Die drei Hochdruckzungen des Solowerkes sind oben hinter dem Hauptwerk liegend angebracht. Sie wurden bewusst als englische Tuben gebaut, damit sie ihre Kraft vom Grundton her entwickeln und nicht durch obertonreiche Schärfe klanglich aufgesetzt wirken. Dieser Werkaufbau erlaubt es, die Trakturen einarmig und mit einem Minimum an Winkeln und Umlenkungen zu bauen. Die einfache Trakturführung mit wenig Masse und geringen Reibungsverlusten macht es möglich, dass alle Koppeln rein mechanisch gebaut werden konnten. Es gibt keine Barkerhebel oder Balanciers. Dennoch ist das Werk mit gekoppelten Manualen für das romantisch-virtuose Spiel spielbar.[11] Alle Werke besitzen Schleifladen. Das Gebläse wird von Windmotoren, die zwei getrennte Windkreisläufe speisen, angetrieben. Auch die Registertraktur ist rein mechanisch. Die leicht greifbaren Registerzüge machen es möglich, drei oder vier Register auf einmal zu ziehen.[11] Die zusätzlich eingebaute Setzeranlage mit vier mal acht Kombinationen auf 99 Ebenen verfügt über ein Diskettenlaufwerk, mit dem sich vorgefertigte Abläufe einspielen lassen. So war es möglich, den Spieltisch sehr schlicht zu gestalten. Neben der Setzerleiste unter dem ersten Manual gibt es nur noch die vier Pedalkoppeln und Sequenzer vorwärts und rückwärts als Fußtritte.

Auf der Orgelempore ist Platz für etwa 70 Chorsänger oder ein größeres Orchester. Die Brüstung ist mit dünnen Drahtseilen abgegrenzt. Die Rückenlehnen der Bänke im vorderen Hauptschiff der Kirche sind umklappbar. So können etwa 300 Zuhörer bei Orgelkonzerten Instrument und Spieler sehen.

Der Treppenaufgang umschließt eine Säule, auf der sich die König-David-Figur befindet, die bereits Bestandteil der Schwalbennestorgel von 1598 war. Im Lautsprechergitter der Außentüren des Gehäuses befinden sich jeweils drei Figuren, die Orgelbauertätigkeiten darstellen. Nach Plänen von Jakob Schmidt wurden sie von der Luzerner Kunstschnitzerin Vreni Tscholitsch geschaffen. Die Disposition wurde von den Orgelsachverständigen Thomas Rother und Hans-Eberhard Roß zusammen mit Beat Grenacher entwickelt. Verwirklicht wurde eine einzigartige Disposition, wenngleich das Klangbild aufgrund der bassschwachen Akustik der Kirche an den Orgeln Cavallié-Colls ausgerichtet wurde.[11]

Das Jahr über finden Orgelkonzerte und Sinfoniekonzerte mit Orgelbegleitung statt.[12] Von Mai bis August wird jeden Samstag eine Orgeltour angeboten, bei der 40 Minuten lang auf der Orgel gespielt wird. Auf ihr wurden auch zahlreiche Aufnahmen eingespielt.

Disposition seit 1998

I Hauptwerk C–c4 Prästant 16′ Prinzipal 8′ Doppelflöte 8′ Gedeckt 8′ Gambe 8′ Oktave 4′ Flöte 4′ Quinte 22/3′ Oktave 2′ Mixtur IV 11/3′ Cymbel IV 1′ Cornett V 8′ Fagott 16′ Trompete 8′ Klarine 4′ Tremblant II Positiv C–c4 Montre 8′ Flûte à fuseau 8′ Salicional 4′ Prestant 4′ Flûte à cheminée 4′ Nasard 22/3′ Flageolet 2′ Tierce 13/5′ Larigot 11/3′ Fourniture IV 11/3′ Ranquette 16′ Trompette 8′ Cromorne 8′ Tremblant III Récit C–c4 Bourdon 16′ Diapason 8′ Cor de nuit 8′ Flûte harmonique 8′ Gambe 8′ Voix céleste 8′ Viole 4′ Flûte octaviante 4′ Nasard harmonique 22/3′ Octavin 2′ Tierce harmonique 13/5′ Piccolo 1′ Plein jeu harmonique II–V 2′ Bombarde 16′ Trompette harmonique 8′ Hautbois 8′ Voix humaine 8′ Clairon harmonique 4′ Tremblant IV Solo C–c4 Tuba magna 16′ Tuba mirabilis 8′ Clairon 4′ Pedal C–g1 Grand Bourdon 32′ Contrebasse 16′ Soubasse 16′ Basse 8′ Flûte 8′ Violoncelle 8′ Octave 4′ Fourniture IV 22/3′ Contrebombarde 32′ Bombarde 16′ Posaune 16′ Trompette 8′ Clairon 4′ - Koppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P.

- Spielhilfen: Elektronische Setzeranlage mit Sequenzschalter und Diskettenlaufwerk.

Technische Daten

- 62 Register, 82 Pfeifenreihen, 4285 Pfeifen.

- Körperlänge der größten Pfeife: 4,80 Meter.

- Körperlänge der kleinsten Pfeife: 15 mm.

- Gewicht der Orgel: 16.000 kg.

- Gehäuse/Prospekt:

- Material: Eichenholz.

- Höhe: 13,9 m.

- Breite: 9,10 m.

- Tiefe: 3,72 m.

- Details der elektrischen Anlagen:

- Spannung: 24V

- Windversorgung:

- Gebläse: 2 Windmotoren

- Luftleistung: 28/15 m3, 120/135 WS.

- Blasbälge: 5 Stück.

- Hauptwerk: 80 mm.

- Positiv: 75 mm.

- Récit: 90 mm.

- Solo: 125 mm.

- Pedal: 80 mm.

- Spieltisch(e):

- Spielschrank

- Pedal: Parallel, doppelt geschweift.

- Registerzüge: Zwetschgenholz mit eingelegtem Porzellanschild.

- Traktur:

- Tontraktur: Mechanisch.

- Registertraktur: Mechanisch und Elektrisch (Doppeltraktur).

- Stimmung:

- Höhe a1= Hz: 440 Hz bei 14 °C.

- Stimmung gleichschwebend.

Organisten

- 1950: Hermann Pauli

- 1958–1990: Rudolf Ellwein (* 1927 in München, † 2008 in Kempten)

- Seit 1991: Hans-Eberhard Roß (* 1962 in Wiesbaden)

Literatur

- Hermann Fischer und Theodor Wohnhaas: Die Orgeln von St. Martin in Memmingen. In memoriam Walter Braun (1905–1977). In: Memminger Geschichtsblätter 1987/1988. Memminger Zeitung Verlagsdruckerei GmbH, Memmingen 1990, ISSN 0539-2896, S. 7–25.

- Eberhard Roß: Symphonik im gotischen Gewand: Die neue Goll-Orgel von St. Martin in Memmingen. In: Orgel International. Freiburg 1999, S. 404–407.

- Wolfram Wienhold: Die neue Goll-Orgel von St. Martin in Memmingen. In: Die Auslese. 41, Nr. Heft 4, 1999, S. 6–8.

- Die Orgel der Memminger St.-Martins-Kirche. In: Ars Organi. Band 49, Mettlach 2001, S. 112–113.

- Neue Goll-Orgel St. Martin Memmingen. In: Forum Kirchenmusik. München 1999, S. 103–104.

Aufnahmen/Tonträger

Tonbeispiel: Charles-Marie Widor: Symphonie pour orgue N° 5, f-Moll, op. 42 Nr. 1 (1887), 5. Satz: Toccata (Schluss)

- Die Goll-Orgel von St. Martin in Memmingen. 1999, Organum OGM 990035, CD (Hans-Eberhard Roß spielt Gigout, Franck, Bach, Eben, Vierne, Widor). Auch erschienen als Mon orgue c’est mon orchestre.

- Die große Goll-Orgel von St. Martin Memmingen. 1999, IFO records 00045, CD (Hans-Eberhard Roß spielt Werke von Eben, Franck, Pierné, Vièrne und Bach).

- Jan Welmers – Minimal Music for Organ. 2000, Audite aud 97.474, CD (Markus Goecke).

- Spiritual Movement Nr. 1 an der Goll-Orgel von St. Martin in Memmingen. 2002, Bebab Records München, CD (Barbara Dennerlein).

- Petr Eben – Das Orgelwerk Vol. 1. 2002, Motette-Ursina 12911, CD (Gunther Rost spielt Eben: Faust, Mutationes).

- Romantic and Virtuoso Works for Organ Vol. 1: Janes Parker-Smith At The Goll Organ Of St. Martin Memmingen 2003, Avie Records AV 0034, CD (Jane Parker-Smith spielt Werke von Lanquetuit, Boulnois, Mulet, Jongen, Whitlock, Demessieux, Bowen und Middelschulte).

- César Franck: Complete Organ Works Vol. 1 – From Prodigy to Composer. 2004, Audite aud 91.518, 2 SACD (Hans-Eberhard Roß).

- César Franck: Complete Organ Works Vol. 2 – Unrecognised Greatness. 2004, Audite aud 91.519, 2 SACD (Hans-Eberhard Roß).

- César Franck: Complete Organ Works Vol. 3 – Fulfilment and Farewell. 2004, Audite aud 91.520, 2 SACD (Hans-Eberhard Roß).

- Phantomes – An Organ Spectacular. 2004, Oehms OC 606, SACD (Harald Feller spielt Werke von Bach, Rossini/Lemare, Vierne, Rota, Williams/Feller, Schneider).

- César Franck. Jean Langlais. 2007, MDG 906 1437-6, SACD (Ulfert Schmidt).

- Faszination Orgel 1. 2009, CD (Hans-Eberhard Roß spielt Werke von Bach, Naujalis, Eben, Albéniz und Widor; Tonbeispiel).

- Gloria. 2009, CD (Hedwig Bilgram (Orgel) und Gábor Boldoczki (Trompete) spielen Werke von Bach, Purcell, Albinoni, Händel und Stanley, Caccini und Gounod).

- Memminger Orgelfeuerwerk. 2009, Sonntagsblatt, CD (Hans-Eberhard Roß spielt Werke von Bach, Widor, Boëllmann, Vierne und Langlais; Teil des Orgel-Literaturkanon des Sonntagsblatts).

Film

- Faszination Orgel – Die Goll-Orgel von St. Martin Memmingen. 1998, Video Produktion Scholz Memmingen, Spieldauer 45 Minuten, Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martin Memmingen; Filmausschnitte).

Weblinks

-

Commons: Orgel von St. Martin – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Orgel von St. Martin – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien - Offizielle Seite der Goll-Orgel von St. Martin

- Die heutige Orgel auf Orgelbau Goll

Einzelnachweise

- ↑ Chronik von Friedrich Claus, 1894 von Friedrich Döderlein herausgegeben, Memmingen

- ↑ a b c Hermann Fischer und Theodor Wohnhaas: Die Orgeln von St. Martin in Memmingen. In memoriam Walter Braun (1905–1977). In: Memminger Geschichtsblätter 1987/1988. Memminger Zeitung Verlagsdruckerei GmbH, Memmingen 1990, ISSN 0539-2896, S. 8.

- ↑ a b Günther Bayer: Memmingen in historischen Bildern. Memminger Zeitung, Memmingen 1983, ISBN 3-9800649-1-3, S. 119.

- ↑ a b Hermann Fischer und Theodor Wohnhaas: Die Orgeln von St. Martin in Memmingen. In memoriam Walter Braun (1905–1977). In: Memminger Geschichtsblätter 1987/1988. Memminger Zeitung Verlagsdruckerei GmbH, Memmingen 1990, ISSN 0539-2896, S. 13.

- ↑ Hermann Fischer und Theodor Wohnhaas: Die Orgeln von St. Martin in Memmingen. In memoriam Walter Braun (1905–1977). In: Memminger Geschichtsblätter 1987/1988. Memminger Zeitung Verlagsdruckerei GmbH, Memmingen 1990, ISSN 0539-2896, S. 13/14. nach einer im Stadtarchiv erhaltenen Untersuchung Gablers

- ↑ a b c d Zitiert nach Ludwig Mayr: Memminger Geschichtsblätter. 14, Nr. 1, 1928, S. 5.

- ↑ Johannes Hoyer, Wo man die Musik pflanzet, Materialien zur Memminger Stadtgeschichte, Reihe B: Forschungen, Hrsg.: Stadtarchiv Memmingen, 2001, ISSN:_ 1438-7336

- ↑ Memminger Chronik des Friedrich Clauß, Hrsg. Friedrich Döderlein, Memmingen 1894, Seite 147

- ↑ Hans-Eberhard Roß - Faszination Orgel, 0:12:58

- ↑ Auskunft des Dekanats Memmingen gegenüber Benutzer:Memmingen

- ↑ a b c d Hans-Eberhard Roß: Symphonik im gotischen Gewand - Die neue Goll Orgel von St. Martin in Memmingen. Freiburger Musik Forum GmbH, Freiburg im Breisgau 1995, ISSN 1433-6464, S. 440.

- ↑ Der Konzertplan. Abgerufen am 3. März 2009.

Dieser Artikel wurde am 20. Juli 2009 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen. 47.98583610.178677Koordinaten: 47° 59′ 9″ N, 10° 10′ 43″ OKategorien:- Wikipedia:Exzellent

- Memmingen

- Orgel in Deutschland

- Orgellandschaft Oberschwaben

- Paul Ott Werkstatt für Orgelbau

- E.F. Walcker & Cie. Ludwigsburg

- Orgelbau Goll

Wikimedia Foundation.