- A7V

-

A7V Wotan (Nachbau) im Deutschen PanzermuseumSturmpanzerwagen A7V Allgemeine Eigenschaften Besatzung 16 (Kommandant, 5 Unteroffiziere, 10 Mannschaften) Länge 7,35 m Breite 3,06 m Höhe 3,35 m Gewicht 30 t Panzerung und Bewaffnung Panzerung 0–30 mm Hauptbewaffnung Belgische Maxim-Nordenfeldt Kasematt-Schnellfeuerkanone 5,7 cm Sekundärbewaffnung sechs MG 08

ein lMG 08/15Beweglichkeit Antrieb 2 × Daimler 165 204 4-Zylinder-Reihenmotor

147 kW (200 PS),Federung keine Höchstgeschwindigkeit Straße=16, Gelände=4–8 km/h Leistung/Gewicht 4,9 kW/t (6,6 PS/t) Reichweite 30–70 km Der Sturmpanzerwagen A7V war der einzige Panzer, der im Ersten Weltkrieg von deutscher Seite in Serie gefertigt wurde. Erst spät im Krieg entwickelt, hatte er aufgrund geringer Produktionszahlen nur sehr geringen Einfluss auf das Kriegsgeschehen.

Geschichte

Entwicklung und Bau

Nach dem ersten Einsatz von britischen Tanks vom Typs Mark I im September 1916 beauftragte die Oberste Heeresleitung (OHL) am 13. November 1916 die Abteilung 7 Verkehrswesen des Allgemeinen Kriegsdepartements im Preußischen Kriegsministerium mit der Entwicklung und Konstruktion eines Kampfwagens für das Deutsche Heer. Nach sechs Wochen Entwicklung waren erste Pläne für das deutsche Kettenfahrzeug fertig.

Der Prototyp des A7V nach einem Entwurf des Ingenieurs Joseph Vollmer wurde im Januar 1917 bei der Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) in Berlin-Marienfelde vorgeführt. Er erhielt seinen Namen in Anlehnung an des Amt der Abteilung 7 Verkehrswesen.[1] Das Kriegsministerium ordnete Ende Januar 1917 den Bau von insgesamt 100 A7V an: 10 gepanzerte „Kampfwagen“ und auf Basis des gleichen Fahrgestells und Antriebs 90 ungepanzerte „Überlandwagen“ für Nachschubzwecke. Nach zwei Probeläufen von Fahrgestellen mit Holzaufbauten entschied die OHL, weitere zehn gepanzerte A7V bauen zu lassen. Mit diesen 20 Panzern sollten zwei Panzerkampfwagen-Abteilungen zu je fünf Panzern aufgestellt werden und zehn als Reserve bei Ausfällen dienen. Zwischen Juni und September 1917 wurden die ersten Exemplare der Kampf- und Überlandwagen bei Loeb und der DMG in Berlin, Heinrich Büssing in Braunschweig und Lanz in Mannheim gebaut. Der erste in Deutschland gefertigte StPzKrW A7V wurde Ende Oktober 1917 von der DMG in Berlin-Marienfelde fertiggestellt.

Probleme

Die Fahreigenschaften des A7V waren durchweg gut, allerdings hatte der Panzer bei extrem schlechten Bodenverhältnissen wie Trichterfeldern und morastigem Boden Probleme. Die häufigsten Probleme betrafen die Motoren in Form von Anlassproblemen und Überhitzung, des Weiteren Getriebebrüche und das Entgleisen der Ketten. Die Beweglichkeit des A7V wurde außerdem durch die schlechte Selbstreinigung des Fahrwerks und häufige Schäden durch in den Ketten eingeklemmten Stacheldraht eingeschränkt. Aufgrund des hohen Schwerpunktes konnten nur Schützengräben mit bis zu zwei Metern Breite überschritten werden. Trotz dieser Nachteile bewährten sich die meisten A7V im Kampf.

Aufstellung, Ausbildung und Fronteinsatz

Aufgrund der in der Schlacht von Cambrai gemachten Erfahrungen wurde nicht nur die Fertigstellung der A7V von der OHL beschleunigt, sondern auch mit Beutepanzern (Mark I – Mark IV) ausgerüstete „Beute-Tank-Abteilungen“ aufgestellt. Zusätzlich wurde mit dem Bayerischen Armee Kraftwagenpark 20 (BAKP 20) in Charleroi eine Panzerwerkstatt eingerichtet. Anfang 1918 begann die Ausbildung der ersten fünf A7V der Abteilung 1 in Sedan. Trainiert wurde unter anderem das Zusammenwirken mit der Infanterie und Stoßtrupps. Am 22. März 1918, einen Tag nachdem die Abteilung 1 ihren ersten Fronteinsatz im Rahmen der deutschen Frühjahrsoffensive Michael bei St. Quentin bestritten hatte, war auch die Ausbildung der Abteilung 2 beendet. Bis zum Ende des Krieges wurden nur diese 20 A7V gebaut, da die deutsche Führung vorwiegend auf U-Boote und Flugzeuge setzte und somit nicht genügend Rohstoffe für Panzer zur Verfügung standen. Der zweite Fronteinsatz erfolgte für die Abteilungen 1 und 2 gemeinsam mit der Ende März aufgestellten Abteilung 3 (je fünf A7V, die restlichen fünf waren Ersatzfahrzeuge) am 24. April 1918 bei Villers-Bretonneux, Somme. Dort trafen zum ersten Mal deutsche auf britische Panzer.

Das erste Panzergefecht

Das Städtchen Villers-Bretonneux und ein nahegelegener Wald sollten den Engländern entrissen werden. Alle drei A7V-Abteilungen der 2. Armee wurden dabei eingesetzt. Noch vor der Bahnverladung fiel Wagen 540 „Heiland“ aus, in der Bereitstellung verlor dann Wagen 503 der 3. Abt. aufgrund eines Zylinderkopfrisses seine Einsatzfähigkeit. Die übrigen Panzer wurden in drei getrennten Operationsgruppen eingesetzt. Bei besten Bodenverhältnissen für die Panzer und Nebel, der den Einsatz britischer Artillerie verhinderte, kamen die Deutschen rasch voran. Als erstes blieb Wagen 506 „Mephisto“ mit verstopften Düsen liegen und kippte, nachdem er wieder flottgemacht worden war, in einem großen Granattrichter. Drei Monate später wurde „Mephisto“ von australischen Einheiten geborgen und als Kriegsbeute nach Australien transportiert. Als einzig erhaltener A7V ist er dort im Queensland Museum Brisbane ausgestellt.

Wegen Überhitzung der Motoren blieb dann der einzige bauartbedingt "weibliche" (s.u.) deutsche Wagen 501 „Gretchen“ rund 30 Meter vor den britischen Gräben liegen. Nach dem Abkühlung der Maschine konnte er indes wieder flottgemacht werden. Wagen 562 „Herkules“ hatte nach einem Beschuss unter anderem einen Getriebeschaden, konnte unter feindlichen Attacken aber repariert werden und den Angriff fortsetzen. Wagen 542 „Elfriede“ (Abt. 2), etwas zu weit nach Norden abgedriftet, brach beim Überfahren eines britischen Gefechtsstandes in diesen ein und kippte um. Die Besatzung verließ daraufhin ihr Fahrzeug und kämpfte als Sturmtrupp mit drei Maschinengewehren weiter. Dabei fiel der Kommandant, Leutnant Stein. Einige seiner Besatzungsmitglieder wurden teils schwer verwundet.[2] „Elfriede“ wurde im Oktober 1918 auf der Seite liegend geborgen und als französisches Beutegut in Paris ausgestellt, bevor sie 1919 verschrottet wurde. Wagen 561 „Nixe“ (Abt. 2), ebenfalls zu weit nördlich, stand auf der Straße nach Cachy drei britischen Mark IV gegenüber: Zwei Tanks mit je sechs Maschinengewehren (Female) und ein Male-Tank mit zwei 6-Pfünder-Kanonen und vier Maschinengewehren. Der britische Kommandant des Male-Tanks, Leutnant Frank Mitchell, ließ das Feuer auf die Gegner eröffnen. Erst nach seinem zweiten Schuss gab auch Kommandant Leutnant Bilz das Feuer frei. Nachdem die beiden Female-Tanks schwer beschädigt waren und im verbliebenen britischen Panzer ein Verwundeter lag, ließ Mitchell dreimal so erfolgreich auf den deutschen Wagen schießen, dass die deutsche Panzerbesatzung ihre „Nixe“ verließ. Fünf Mann der Besatzung starben dabei im feindlichen Maschinengewehrfeuer. Eine deutsche Fliegerbombe traf den Male-Tank, richtete jedoch nichts aus. Nachdem die Engländer noch von einem anderen deutschen Wagen beschossen wurden, wurde ihr Tank von deutscher Artillerie vollständig ausgeschaltet. Die gesamte britische Mannschaft überlebte.[3]

Leutnant Bilz und seine Männer konnten ihren noch bedingt fahrfähigen Wagen 561 rund zwei Kilometer zurückfahren, dann blieb er mit Motorschaden liegen und wurde aufgegeben. Alle übrigen Wagen erreichten das Einsatzziel und konnten ihre Kampfkraft unter Beweis stellen. Nur aufgrund des Einsatzes der Panzergruppe 1 mit den Wagen 526, 527 „Lotti“ und 560 „Alter Fritz“ wurde der 228. Infanteriedivision bis zum Mittag die Eroberung und Einnahme des Tagesziels Villers-Bretonneux möglich.

Bis November 1918 absolvierten die A7V-Abteilungen gemeinsam mit den Beute-Tank-Abteilungen Einsätze bei Reims und Iwuy, die nur neun A7V überstanden. Letztlich waren die deutschen Wagen nur 50 Tage im Einsatz. Der Einsatz der wenigen deutschen Exemplare hatte keine große Auswirkung wie etwa die von fast 500 britischen Panzern während der Schlacht von Cambrai. An ihrem Höhepunkt konnte die alliierte Führung über 6.000 gepanzerte Fahrzeuge aufbieten.

Nach Kriegsende

Am 21. Oktober, nur knapp drei Wochen vor dem Kriegsende am 11. November, wurden alle drei Panzerabteilungen sowie die Beute-Tank-Abteilungen von Charleroi nach Erbenheim verlegt und am 17. November aufgelöst.

In Polen

Einige Panzer wurden von den nachrückenden Franzosen erbeutet. Ihre Spur verliert sich an diesem Punkt. Einige Quellen sprechen davon, dass diese Panzer von Frankreich an Polen abgegeben wurden und dort im Polnisch-Russischen Krieg eingesetzt wurden. Beim Waffenstillstand 1920 soll die polnische Armee noch über 5 funktionstüchtige A7V verfügt haben, die teilweise bis 1926 im Dienst blieben und dann verschrottet wurden. Schenkt man diesen Quellen Glauben, dann wäre der A7V länger in der polnischen als in der deutschen Armee im Einsatz gewesen.

In Deutschland

Aus den gepanzerten Fahrzeugen, die sich noch in deutscher Hand befanden, wurden im Dezember 1918/Januar 1919, zur Niederschlagung der politischen Unruhen, zusammen mit Freiwilligen in Berlin-Lankwitz Freikorps gebildet. Neben einigen gepanzerten Fahrzeugen waren nur noch zwei Mark-IV-Beute-Tanks und ein A7V vorhanden, welche die Kampfwagenabteilung des Freikorps Maercker bildeten.

Der verbliebene A7V, auf den Namen „Hedi“ getauft, scheint allerdings keines der 20 Exemplare gewesen zu sein, die am Krieg teilgenommen haben. So besaß er auf beiden Seiten zwei Türen, einen veränderten Turm und Maschinengewehrlafetten an den Ecken und am Heck. Er war mit der Aufschrift Panzer-Kampfwagen-Abteilung Regierungs-Treue-Truppen, der Zahl 54 und einem Totenkopf bemalt.

Wahrscheinlich handelt es sich bei „Hedi“ um einen der Prototypen bzw. Fahrschulpanzer, der überpanzert wurde, oder um den Funkpanzer. Der Panzer wurde bei der Besetzung Berlins am 15. Januar 1919 (und damit der Beendigung des Spartakusaufstandes), ab 17. April in Braunschweig und ab 11. Mai in Leipzig eingesetzt. Auch sicherte das Freikorps die Gründungsversammlung der Weimarer Republik ab dem 6. Februar in Weimar.

Ab dem 28. Juni 1919 durfte das Deutsche Reich gemäß Artikel 171 des Versailler Vertrages unter anderem keine Panzer mehr besitzen. So wurde der letzte A7V an die Alliierten übergeben. Sein weiterer Verbleib ist nicht eindeutig geklärt.

Die letzten Erwähnungen eines A7V in Deutschland finden sich auf dem Kampfwagen-Erinnerungsabzeichen, das der damalige Reichswehrminister Otto Geßler am 13. Juli 1921 stiftete. Es zeigt einen A7V im Gefecht und wurde an 99 ehemalige Angehörige der Kampfwagenabteilungen verliehen, die an mindestens drei Fronteinsätzen beteiligt waren oder während eines Einsatzes verwundet wurden. Des Weiteren wurde im Berliner Zeughaus ein Modell in Originalgröße ausgestellt, das aber im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

In Frankreich

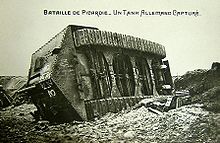

Der erste Panzer, der den Alliierten in die Hände fiel war „Elfriede“ (542). Am 24. April 1918 brach er beim Überfahren eines britischen Gefechtsstandes bei Villeurs-Bretonneux in diesen ein und kippte um. Nachdem die Besatzung den Panzerwagen verlassen hatte, blieb er im Niemandsland liegen und sollte, um zu vermeiden, dass er von den Gegnern erbeutet wird, von einem deutschen Stoßtrupp gesprengt werden, was jedoch misslang. Die auf die Seite gekippte „Elfriede“ wurde, nachdem zuvor mehrere Versuche einer marokkanischen Division gescheitert waren, erst im Oktober 1918 nahezu unversehrt von den Franzosen unter Mithilfe zweier Mark V geborgen und abgeschleppt. Schon fast zwei Wochen vor der Bergung wurden bereits Informationen über die Verwundbarkeit der A7V in französischer und englischer Sprache an die Truppen der Entente verteilt. „Elfriede“ wurde wieder fahrtüchtig gemacht und verschiedenen Beschuss- und Fahrversuchen unterzogen. Über diese Versuche existiert sowohl ein Bericht als auch ein 16-mm-Film. Nach dem Krieg wurde der Panzer zusammen mit anderer Kriegsbeute auf der Place de la Concorde in Paris ausgestellt und wahrscheinlich 1920 verschrottet.

Außer „Elfriede“ wurden noch sechs weitere A7V in Frankreich aufgegeben: 502/503, 526, „Alter Fritz“ (560), „Nixe“ (561), „Herkules“ (562) und „Lotti“ (527). Während „Herkules“ wahrscheinlich nach England gebracht wurde, gelang es, „Alter Fritz“ zu sprengen. Die restlichen Exemplare wurden meist ausgeschlachtet und dann von den Franzosen verschrottet, „Lotti“ als letztes erst 1922.

In Australien

Eine Besonderheit stellt „Mephisto“ (506) dar: Er ist der einzige heute noch erhaltene A7V-Panzer. Er hatte Probleme in der Schlacht an der Somme, als seine Vergaserdüsen und die Benzinleitung verstopft wurden, und blieb nach der Behebung dieser Pannen am 24. April in einem Granattrichter liegen. Es wurden mehrere erfolglose Versuche unternommen, den Panzer zu bergen oder, sollte dies nicht gelingen, zu sprengen. Obwohl „Mephisto“ im Juni zeitweise sogar hinter den deutschen Linien lag, wurde kein weiterer Bergungsversuch unternommen. Erst als er im Niemandsland lag, wurde er am 22. Juli 1918 von australischen Truppen geborgen und nach Amiens gebracht. Nach umfangreichen Untersuchungen wurden auf dem Wagen verschiedene Bemalungen und Beschriftungen aufgebracht. Ein Bild auf seiner Seitenwand zeigte einen gekrönten Löwen, das Wappentier Englands, der einen A7V mit seinen Pranken hielt.[4]

Von Oktober und Dezember 1918 verblieb „Mephisto“ zu Vorführzwecken auf dem Gelände der Tank Corps Gunnery School in Merlimont südlich von Boulogne.[4] Am 25. Januar 1919 wurde er erst nach London und schließlich am 2. April 1919 nach Sydney verschifft. Dort sollte „Mephisto“ ursprünglich im Australian War Memorial Museum ausgestellt werden. Die Regierung von Queensland erreichte allerdings, dass er stattdessen nach Brisbane in das Queensland Museum gebracht wurde. Die Begründung war, dass „Mephisto“ schließlich von Queensländern erbeutet worden war. Vom 22. August 1919 bis Juni 1979 stand der A7V im Freien vor dem Museum. Erst dann erkannte man, dass man den Panzer zerstören würde, wenn er weiterhin der Witterung ausgesetzt wäre. Nach einer Sandstrahlung und Renovierung wurde er neu bemalt und steht seitdem im Inneren des Gebäudes.

In England

Zwei A7V-Exemplare, „Schnuck“ (504) und „Hagen“ (528), kamen am 31. August 1918 bei Frémicourt schneller voran als die Infanterie, mit der sie den Angriff durchführten. Der Kontakt zur Infanterie brach ab. Bei einem darauf folgenden Gegenangriff britischer Tanks feuerte die deutsche Artillerie nicht nur auf diese, sondern auch auf die zwei eigenen Panzer. „Hagen“ wurde dabei nur leicht beschädigt, fuhr sich aber fest, während „Schnuck“ so schwere Treffer erhielt, dass beide Panzer aufgegeben werden mussten. Beide wurden von Soldaten der New Zealand Expeditionary Force geborgen und der britischen Armee übergeben. Nach einer Untersuchung im Depot des Royal Tank Corps wurden sie Ende November nach London gebracht. Dort wurden sie 1919 auf Horse Guards Parade, „Hagen“ zuvor im Regent’s Park, ausgestellt. Ende 1919 kam „Schnuck“ in das Imperial War Museum. Als dieses Anfang 1922 umzog, war nicht ausreichend Platz für den Panzer, woraufhin er verschrottet wurde. Lediglich ein Teil der Lafette sowie die Kanone befinden sich noch in der Außenstelle des Museums in Manchester. „Hagen“ sollte zuerst nach Neuseeland gebracht werden. Da er aber nahezu komplett ausgeschlachtet worden war, wurde auch er verschrottet. Als dritten Panzer erbeuteten britische Einheiten „Herkules“ (562) bei Kriegsende, nachdem er zuvor manövrierunfähig aufgegeben worden war. Sein genauer Verbleib ist nicht sicher, wahrscheinlich wurde auch er nach England transportiert und dort verschrottet.

In den USA

„Nixe II“ (529) musste nach einem französischen Artillerietreffer am 31. Mai 1918 bei Reims aufgegeben werden. Gegen Ende des Krieges wurde der Wagen den amerikanischen Streitkräften geschenkt, auf Interesse an der weiteren Verwendung geprüft und 1919 zu weiteren Untersuchungen in die USA gebracht. Nach deren Beendigung wurde „Nixe“ an das U.S. Army Ordnance Museum in Aberdeen/Maryland gegeben, wo Teile der Panzerung für Beschussversuche verwendet wurden. Da „Nixe II“, wie viele der Ausstellungsstücke des Museums, im Freien aufgestellt wurde, rostete und verwahrloste der Wagen bis zum Anfang der 1940er-Jahre vor sich hin. 1942 fällte das Museum die Entscheidung, „Nixe“ zur Ausschlachtung und Verschrottung an einen örtlichen Schrotthändler zu verkaufen.[5]

Kennzeichnung

Eine exakt einheitliche Kennzeichnung der Wagen fand während des Ersten Weltkrieg trotz gewisser vorgeschriebener Richtlinien nicht statt. Daher fiel die Umsetzung dieser Vorschriften an der Front aus verschiedenen Gründen an den einzelnen Panzern sehr unterschiedlich aus.

Die ersten A7V, die zwischen Januar und März 1918 ausgeliefert wurden, besaßen mit großer Wahrscheinlichkeit allesamt einen grauen Anstrich.[6] Erst an der Front trug man ein großes weiß umrahmtes schwarzes Eisernes Kreuz an Bug und Heck auf. Zumindest einige Wagen erhielten kurze Zeit später ein weiteres Eisernes Kreuz auf die beiden Flanken gemalt. Zusätzlich wurde bei fast jedem A7V am Bug links neben der Kanone der Name des Panzers mit weißer Farbe angebracht. Einigen Wagen wurde der Namen auch auf das Heck geschrieben. Außerdem brachte man die Chassisnummer auf den Innenseiten der Türen an.

Noch vor dem 21. März wurden neue Kennzeichnungsrichtlinien erlassen. Ab jetzt sollten die Wagen an ihren Flanken jeweils in der Mitte einen mehrfach umrandeten Kreis tragen, in dessen Mitte die Nummer des Panzers in der jeweiligen Abteilung (1–5) stand. Dieser Kreis sollte von jeweils zwei Eisernen Kreuzen flankiert werden. Am 21. März 1918 erfolge der erste Kampfeinsatz für die A7V bei St. Quentin durch die Sturmpanzer-Kraftwagen-Abteilung 1 (StPzKrW-Abt. 1). Die Wagen der 1. Abteilung erhielten nach diesem erfolgreichen Einsatz statt des Eisernen Kreuzes am Bug einen weißen Totenkopf mit gekreuzten Knochen. Einige Besatzungen wie die von „Herkules“ malten auch noch links und rechts neben den Totenkopf je ein Eisernes Kreuz auf ihren Wagen. Ab September 1918 wurde dieser Totenkopf bei allen A7V-Abteilungen auf den Bug gemalt.[7] Die kreisförmigen Markierungen wurden recht schnell wieder abgeschafft. Nach einer neuen Vorgabe wurden an deren Stelle nun weiß umrandete rote römische Ziffern aufgemalt. Bei einigen Wagen wurde diese Neuerung nicht umgesetzt. So trug Wagen 527 „Lotti“ noch im Juni die runde Markierung und, wohl zur besseren Erkennung durch die eigenen Flieger, ein Eisernes Kreuz auf dem Lüftungsgitter.

Im Sommer 1918 gab es eine erneute Änderung bezüglich der Eisernen Kreuze. Statt diesen wurden nun Balkenkreuze verwendet. Das Aussehen diese Kreuze wich jedoch bei einigen Panzern beträchtlich voneinander ab. Daneben gab es noch individuelle Bemalungen durch die Truppe. Bei „Mephisto“ war rechts am Bug ein rotes laufendes Teufelchen mit einem britischen Mark I unter dem Arm angebracht.

Eine Aufnahmenreihe aus dem Spätsommer 1918 zeigt Wagen 501 „Gretchen“ mit nachgerüstetem Sockelgeschütz bei einer Gefechtsübung. „Gretchen“ wurden zur Kennzeichnung späte Ausführungen des Balkenkreuzes aufgemalt, die an ihren Stirnseiten keine weiße Umrandung mehr besitzen. Zudem ist der im September allgemein eingeführte Totenkopf sichtbar.[7]

Buntfarbenanstrich und weitere Tarnmittel

Spätestens nach den ersten Einsätzen und Erfahrungen versah die Truppe an der Front ihre Wagen mit frei gestalteten Tarnanstrichen, wobei sich die großflächig aufgebrachten Flecken ineinander verwischen. Dieses Tarnschema mit Eisernen Kreuzen zeigen Fotos der erbeuteten Wagen 529 „Nixe“ vom Mai 1918 und Wagen 528 „Hagen“, der am 31. August 1918 verloren ging. Wagen 504/544 „Schnuck“ hingegen wurde am gleichen Tag in seinem ursprünglichen einfarbigem Grau aufgegeben.

Am 7. Juli 1918 gab der Chef des Generalstabes eine Empfehlung hinsichtlich einer Tarnbemalung heraus. Dies war als Antwort auf Tarnanstriche zu sehen, die Engländer und Franzosen schon seit längerem auf ihren Tanks aufgebracht hatten. So sollten jetzt matte unregelmäßige Tarnflecke in ockergelb, grün und rostbraun aufgemalt werden, die durch breite schwarze Umrahmungen getrennt waren. Sprühfarben für Fahrzeuge kamen beim deutschen Militär erst in den 1930er-Jahren auf.[8] Die teilweise verwaschen wirkenden Anstriche der A7V auf den historischen Fotografien wurden in der Vergangenheit mit schlecht haltenden Farbmitteln oder Dreckverkrustungen erklärt. Es ist nicht bekannt, wie viele der A7V den Buntfarbenanstrich erhielten. Da es erst seit 1925 das vereinheitlichte RAL-Farbsystem gab, können die vom Generalstab vorgegebenen Farbtöne durchaus variiert haben.

Die oben bereits genannte Aufnahmenreihe von Wagen 501 „Gretchen“ zeigt den neuen Buntfarbenanstrich mit Balkenkreuzen während einer Gefechtsübung. Der Tarnanstrich ist dort jedoch nicht wie vielfach üblich scharfeckig angebracht, sondern gewellt. Ähnlich wurde dies ab 1922 auch bei der Reichswehr eingeführt.[9] Wie auch auf Fotos anderer A7V werden dort zur weiteren Unkenntlichmachung gegen Fliegereinsicht Tarnnetze und Buschwerk am Wagen eingesetzt. Noch mindestens zwei weitere A7V wurden im gleichen Tarnschema umgestrichen, wobei man bei mindestens einem Wagen auf die Balkenkreuze an den Flanken verzichtet hat und stattdessen je einen Totenschädel malte.

Bewaffnung

Die folgende Bewaffnung traf auf alle A7V zu. Nur „Gretchen“ (501) war ursprünglich als einziger Wagen in einer Ausführung aufgebaut worden, die bei den Engländern female genannt wurde. Statt einem Geschütz und sechs MGs verteidigte sich Gretchen ursprünglich mit acht MGs. Die Schnellfeuerkanone wurde jedoch nachgerüstet. Ursprünglich war es vorgesehen, in Wagen 501 zwei Flammenwerfer und vier MGs zu installieren.

Hauptwaffe

Die Hauptwaffe des A7V war je eine belgische Cockerill-Nordenfelt Kasematt-Schnellfeuerkanone 5,7 cm. Diese Kanonen waren beim Einmarsch in Belgien in einer großen Anzahl erbeutet worden und konnte so für den Bau einer genügenden Anzahl von Panzern eingeplant werden. Der Grund für diese Wahl war vorrangig der mit 15 cm relativ kurze Rohrrücklauf. Mit diesem Geschütz waren bereits gute Erfahrungen bei der Bekämpfung von Panzern gemacht worden.

Sekundärwaffen

Neben der Schnellfeuerkanone war der A7V mit sechs Maschinengewehren vom Typ MG 08 ausgerüstet. Die MG waren lafettiert, also fest eingebaut. Bei einer Bewegung des Maschinengewehres bewegte sich nicht nur dieses, sondern auch der daran fest angebrachte Sitz des Schützen und die gepanzerte Walzenblende. Diese verhinderte eine feindliche Einsicht in den Wagen und diente auch als Splitterschutz für die Besatzung. Der Nachteil dieser relativ festen Verbauung bestand in den toten Winkeln, die vom MG nicht bestrichen werden konnten. Diese Winkel ergaben sich vor allem im Frontbereich zwischen den vorderen MG, an deren Seiten und der Kanone. Außerdem war die Zone in einem Abstand von unter 4,5 Metern vor dem Panzer nicht mit den MG zu verteidigen. Bei weiter entfernten Zielen konnte theoretisch gezieltes Zickzackfahren die Schusswinkel bereinigen. Praktisch wird dies in den teils schwer vom Granatfeuer zerwühlten Fontabschnitten problematisch gewesen sein. Zusätzlich befand sich in jedem A7V ein leichtes Maschinengewehr 08/15 mit 300 Schuss Munition, sechs Karabiner 98, Handgranaten und pro Besatzungsmitglied eine Pistole 08. Der Sinn dieser Waffen war, die Besatzung auch bei Aufgabe des Panzers kampffähig zu halten.

Panzerung

Der A7V bestand aus einem Fahrwerk und einem gepanzerten Gehäuse, das mit diesem an 16 Stellen verschraubt war. Das Gehäuse wurde in Skelettbauweise aus verschiedenen Platten zusammengeschraubt oder genietet. Durch eine leicht schräge Anbringung der Seitenteile und des Daches wurde die Panzerung im Gegensatz zu einer geraden Anbringung verbessert. Da das größte Risiko, beschossen zu werden, auf der Front lag, war die Panzerung an dieser Stelle mit 30 mm dicker als beim Rest. Am Heck und an den Seiten betrug die Panzerung nur 15 mm. Das Dach war aus 5 mm dünnem Panzerblech gefertigt, lediglich der Turm war von einer 20 mm (vorne) bzw. 15 mm (hinten und Seiten) starken Panzerung umgeben. Durch die relativ tiefen Seitenteile und auch das Fahrwerk waren die Seiten des Panzers bis zum Boden recht gut geschützt. Da dies bei Front- und Heckpartie nicht der Fall war, wurden dort nachträglich pendelnde 20-mm-Bleche aufgehängt. Der Boden war, sieht man von einer 10-mm-Splitterschutzplatte unterhalb der Tanks ab, komplett ungepanzert. So befand sich unter den Motoren keinerlei Panzerung, auch, um die Luft des Kühlers problemlos abziehen lassen zu können. Einer der Hersteller der Panzerung, Krupp, hatte Probleme beim Walzen großer Stahlplatten. Dadurch kam es zu Gehäusen, deren Front- und Seitenbeplankung nicht aus einer Platte bestand, sondern aus mehreren zusammengenietet werden mußten. Gehäuse der Firma Röchling aus der Dillinger Hütte und der Völklinger Hütte waren davon nicht betroffen.

Technische Daten

Hersteller Daimler-Motoren-Gesellschaft, Büssing Besatzung 16–26 Mann Motor Zwei Daimler 165 204 4-Zylinder-Reihenmotoren (wassergekühlt) Leistung je 100 PS bei 800 bis 900 U/min Hubraum je 17.000 cm³ Vergaser Pallas-Vergaser, Drehzahlbegrenzer Zündung Hochspannungs-Magnetzündung Betriebsstoff Benzin-Benzol-Gemisch Verbrauch ca. 7,5 l/km (Straße) bzw. 16 l/km (Gelände) gesamt Treibstoffvorrat 2 × 250 l Fahrbereich 60–70 km (Straße)/30–35 km (Gelände) Geschwindigkeit 16 km/h (Straße)/4–8 km/h (Gelände) Lenkung Durch Änderung der Motorendrehzahl,

zusätzlich Auskuppeln und Abbremsen jeder einzelnen Kette möglichGetriebe Mechanisches Dreiganggetriebe Kupplung Lederbelegte, entlastete Doppelkonuskupplung Laufwerk Vollkettenlaufwerk

nach dem Caterpillar-Holt-SystemLänge/Breite/Höhe 7,35 m / 3,06 m / 3,35 m Spurweite 2,115 m Überschreitfähigkeit 2 m Watfähigkeit 80 cm Kletterfähigkeit 40 cm Steigfähigkeit 25° Bodenfreiheit 20 cm Gesamtgewicht 30 t Gewicht des Fahrzeugs inkl. Treibstoff 16 t Gewicht der Panzerung 8,5 t Gewicht der Waffenanlage inkl. Munition 3,5 t Gewicht von Besatzung und Ausrüstung 2 t Panzerung Front 30 mm, Seiten 15 mm, Decke 6 mm, Boden vorne 10 mm,

sonst ungepanzertBewaffnung Eine belgische Cockerill-Nordenfelt-Kasematt-Schnellfeuerkanone 5,7 cm L/26,3

6 MG 08

1 lMG 08/15Munition 180 bzw. später 300 Granaten 5,7 cm; 18.000 Schuss MG-Munition Herstellungskosten 250.000 Goldmark (entspricht nach heutiger Kaufkraft und inflationsbereinigt 385.000 Euro[10]) Sonstiges Brieftauben (zur Nachrichtenübermittlung),

Lichtsignalapparat (zur Übermittlung von Feuerbefehlen)Einsatz und Verbleib

Chassisnummer Name Abteilung Verbleib k. A. Prototyp Fahrschule k. A. Prototyp Fahrschule (GrKrftBtl. 1) k. A. Funkpanzer Kraftfahrer (GrKrftBtl. 1) 501 „Gretchen“ Abt. 1, Abt. 2, Abt. 3 Einziger A7V in weiblicher Ausführung (keine Kanone, 8 MGs). Erst im Sommer 1918 wurde der Wagen mit einem Sockelgeschütz nachgerüstet.[11] Kriegsende bei der Truppe. 502/503 „Faust“ [12], Kronprinz Wilhelm[13], König Wilhelm[14], Wilhelm Abt. 1, Abt. 3 Nach einem Defekt des Chassis 502 im März 1918 wurde dessen Aufbau auf Chassis 503 gesetzt (503 hatte im April 1918 einen Zylinderkopfriss). Aufgegeben im Oktober 1918 und Beute der Briten, die ihn vor Ort verschrotteten. 504/544 „Schnuck“ Abt. 2 Nach einem Defekt des Chassis 544 wurde dessen Aufbau auf Chassis 504 gesetzt. Aufgegeben bei Fremicourt (nach zwei frontalen deutschen Artillerietreffern) am 31. August 1918, danach britische Beute, 1919 verschrottet. Seine Hauptwaffe, die belgische Schnellfeuerkanone, blieb erhalten und ist heute im Imperial War Museum North in Manchester (Großbritannien) ausgestellt. 505 „Baden I“, „(Prinz) August Wilhelm“[15] Abt. 1, Abt. 3 Kriegsende bei der Truppe. 506 „Mephisto“ Abt. 1, Abt. 3 Aufgegeben bei Villers-Bretonneux am 24. April 1918, danach australische Beute, heute im Queensland Museum in Brisbane. 507 „Cyklop“, „(Prinz) Eitel Friedrich“[16] Abt. 1, Abt. 3 Kriegsende bei der Truppe. 525 „Siegfried“ Abt. 2 Kriegsende bei der Truppe. 526 Abt. 1 Ausgeschlachtet. 527 „Lotti“ Abt. 1 Fuhr sich am 1. Juni 1918 bei Reims fest, erhielt später noch einen Artillerietreffer in den Turm. 1922 verschrottet 528 „Hagen“ Abt. 2 Fuhr sich bei Fremicourt am 31. August 1918 fest und wurde aufgegeben, dann britische Beute, 1919 verschrottet 529 „Nixe II“ Abt. 2 Verlust bei Reims am 31. Mai 1918, dann amerikanische Beute, 1942 im Aberdeen Proving Grounds Museum (Maryland) verschrottet 540 „Heiland“ Abt. 3, Abt. 1 Kriegsende bei der Truppe. 541 Abt. 1 Kriegsende bei der Truppe 542 „Elfriede“ Abt. 2 Verlust bei Villers-Bretonneux am 24. April 1918, im Oktober 1918 französische Beute, ausgestellt in Paris, 1919 verschrottet. 543 „Hagen“, „Adalbert“, „König Wilhelm“ Abt. 2, Abt. 3 Name wahrscheinlich bis April 1918 „Bulle“.[17] Kriegsende bei der Truppe. 560 „Alter Fritz“ Abt. 1 Erhielt Granattreffer, musste aufgegeben werden und wurde am 11. Oktober 1918 bei Iwuy gesprengt. 561 „Nixe“ Abt. 2 Aufgegeben aufgrund von Schäden und fehlenden Ersatzteilen am 24. April 1918. 562 „Herkules“ Abt. 1, Abt. 2 Ausgeschlachtet, später britische Beute. 563 „Wotan“ Abt. 2 Kriegsende bei der Truppe. 564 „(Prinz) Oskar“[18] Abt. 3 Kriegsende bei der Truppe. Nachbauten

Der originalgetreueste Nachbau eines A7V, der Wagen „Wotan“, wurde nach einer Initiative aus dem Heeresamt der Bundeswehr ab 1987 rekonstruiert. Dabei arbeiten rund 20 Firmen der Wehrwirtschaft mit der Universität Hamburg und dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung zusammen.[19] „Wotan“ ist im Panzermuseum Munster ausgestellt. Eine zweiter, fahrtüchtiger, Nachbau befindet sich im Panzermuseum Bovington. Er soll den Wagen „Schnuck“ darstellen, besitzt jedoch einen für dieses Fahrzeug nicht belegten Anstrich.[20] Als Basis diente hier ein Fordson-Landwirtschaftstraktor.

Besatzung, Uniformierung und Ausrüstung

Besatzung

Die Besatzung bestand aus einem Leutnant als Kommandanten, fünf Unteroffizieren und zehn Mannschaften. Im Einsatz erhöhte sich die Zahl allerdings oft auf bis zu 26 Soldaten. Im Idealfall konnte man von folgender Besatzung ausgehen: Ein Kommandant, eine Gefechtsordonnanz, zwei Monteure bzw. Mechaniker, von denen einer auch eine Ausbildung als Fahrer erhalten hatte, ein Geschützführer, ein Richtkanonier, ein Ladeschütze, zwölf MG-Schützen, zwei Melder, ein Blinker und ein Brieftaubenwart [21]. Dadurch war jedes MG doppelt besetzt. Außerdem fällt auf, dass grob ein Drittel der Besatzung nur damit beschäftigt war, für Munition und Kontakt nach „draußen“ zu sorgen.

Uniformierung und Ausrüstung

Da es damals noch keine eigene Truppengattung für Panzerkräfte gab, wurden die Offiziere unter anderem von den Kraftfahrtruppen und der Artillerie „ausgeliehen“. Die Mannschaften kamen von der Artillerie und der Infanterie (Geschütz- bzw. MG-Bedienung) und von den Kraftfahrtruppen (Fahrer). Aus diesem Grund gab es auch noch keine spezielle Panzeruniform, sondern jeder Soldat trug die Uniform seiner ursprünglichen Waffengattung.

Die Besatzung trug meist die Feldbluse M 1915, den Stahlhelm M 1916, Feldmütze, Hose und Stiefel oder Schuhe, die Offiziere den Waffenrock M 1910. Hinzu kam wegen der erhöhten Gasgefahr an der Front eine Gasmaske M 1915. Koppel nebst Bajonett, Feldflasche und sonstiges Zubehör wurde wegen der Enge im Panzer häufig nur bei Meldegängen angezogen, oder wenn die Besatzung den Panzer verlassen musste.

Teilweise, meist von Offizieren, wurde eine Panzerkombination aus Leinen, wahrscheinlich mit Asbest beschichtet, über der Uniform sowie eine modifizierte Fliegerschutzkappe getragen. Bei dieser wurde der Ohrenschutz abgetrennt. Sie diente lediglich zum Schutz vor scharfen Kanten im Inneren des Panzers.

Kommandanten und Fahrer, seltener Mannschaften, trugen gelegentlich von britische Panzerbesatzungen erbeutete Tankmasken. Sie waren zur Abwehr sogenannter Spritzer gedacht – Splitter, die sich bei Beschuss von den Wänden lösten und zu Augenverletzungen führen konnten. Die Masken bestanden aus einer mit Leder überzogenen Stahlplatte. Die Augen wurden durch Lederlamellen geschützt, Nase und Kieferbereich durch eine Art Kettenhemd.

Diese Masken erwiesen sich vor allem für die Mannschaften als unpraktisch, da die Sicht eingeschränkt war und die Masken in der Hitze sehr unbequem zu tragen waren.

1918 war ein spezieller Stahlhelm für Panzerbesatzungen in Planung, der jedoch nicht mehr die Front erreichte. Bei diesem Modell sollte der nach vorne gezogene Schirm weggelassen werden, da dieser bei der Waffenbedienung und der Beobachtung durch die Sehschlitze hinderlich war.

Gefechtsdienst im Panzer

Auch wenn der A7V von außen sehr groß aussah, waren die Verhältnisse im Innenraum für die meisten Besatzungsmitglieder beengt. So waren die seitlichen Durchgänge neben den Motoren gerade einmal 1,60 Meter hoch. Daher musste sich die Besatzung gebückt bewegen, das Tragen des Stahlhelms war unerlässlich. Einzig der Kommandant und der Fahrer hatten ausreichend Platz und gepolsterte Sitze. Der Kanonier saß auf einem mitschwenkenden Sitz, während sich die MG-Schützen auf Munitionskisten verteilten. Monteure, Melder und der Brieftaubenwart mussten stehen. Um wenigstens einigermaßen Halt zu finden, waren an der Decke insgesamt zwölf Halteseile (je sechs pro Kampfraum) angebracht. Der Boden war, mit Ausnahme des Notausstiegs am Heck und über den Motoren, mit Riffelblechen bedeckt.

Der Dienst im Panzer war außerordentlich anstrengend: Die Enge, Hitze, ohrenbetäubender Lärm und Ölgestank waren auch ohne Kampfeinsatz schwer zu ertragen. Hinzu kam, dass die Männer im Wagen auf den unwegsamen Schlachtfeldern hin- und hergeworfen wurden. Technologisch unterschied sich der A7V in diesen Punkten nicht von britischen und französischen Konstruktionen. Durch den Verzicht auf eine Innenbeleuchtung konnte lediglich durch einige Schießscharten, Sehschlitze und Luken Tageslicht eindringen. Temperaturen von 60 °C und mehr waren auszuhalten, da die Luft zum Kühlen der Motoren aus dem Innenraum abgesaugt wurde. Frischluft kam lediglich durch Lüftungsgitter im Dachbereich des A7V. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die Besatzung (künstlichem) Nebel schutzlos ausgeliefert war. Gegen Gasangriffe trug jeder Soldat eine Bereitschaftsbüchse mit Gasmaske bei sich. Fortschrittlich war die Ausstattung des Panzers mit einer primitiven Feuerleitanlage: elektrische Lichtsignale für die MG-Schützen sowie ein Richtungsanzeiger für die Bordkanone. Kommandos und Befehle wurden ansonsten durch einen Melder im Wagen übermittelt.

Vergleich mit gegnerischen Panzermodellen

Der A7V wird zu Unrecht oft als Fehlkonstruktion bezeichnet. Die Ingenieure hatten zwar im Gegensatz zu Briten und Franzosen mit vielen Schwierigkeiten und konzeptionellen Planungskompromissen aufgrund des allgemeinen Rohstoffmangels zu kämpfen, doch trotz dieser Problemen war der A7V den gegnerischen Modellen „auf dem Papier“ klar überlegen. Kein Fahrzeug des Ersten Weltkrieges besaß eine größere Feuerkraft und stärkere Panzerung bei zugleich verhältnismäßig großer Geschwindigkeit.

Besonderer Wert war auf den Schutz der Gleisketten gerichtet worden, denn man hatte hier nach jahrelangen Kampferfahrungen eine Schwachstelle alliierter Konstruktionen entdeckt.

Im Gegensatz zu den alliierten Panzern waren die 20 gelieferten deutschen Wagen nicht baugleich, was den fast noch experimentellen Stand der Entwicklung deutlich macht. An eine zentrale standardisierte Massenanfertigung war in der Endphase des Ersten Weltkriegs ohnehin nicht mehr zu denken.

Land Modell Bewaffnung Motorleistung Gewicht Maximalgeschwindigkeit Besatzung Maximale Panzerung

Vereinigtes Königreich

Mark IV (Male-Variante) 2 × 5,7-cm-Geschütze

4 MG105 PS 28 t 6 km/h 8 Mann 12 mm

Vereinigtes Königreich

Mark A „Whippet“ 4 MG 90 PS 14,2 t 13,4 km/h 4 Mann 14 mm

Frankreich

St. Chamond 1 × 7,5-cm-Geschütz

4 MG90 PS 22 t 8 km/h 8 Mann 17 mm

Frankreich

Schneider CA1 1 × 7,5-cm-Geschütz

2 MG55 PS 14,6 t 7,5 km/h 6 Mann 11,5 mm

Frankreich

Renault FT-17 1 × 3,7-cm-Geschütz 35 PS 7 t 20 km/h 2 Mann 22 mm

Deutsches Reich

Sturmpanzerwagen A7V 1 × 5,7-cm-Geschütz

6 MG200 PS 30 t 16 km/h 16 Mann 30 mm Weitere Fahrzeuge der A7V-Familie

A7V-U

Im September des Jahres 1918 wurden 20 A7V-U (Umlauffahrwerk) in Auftrag gegeben, wobei nur ein Prototyp fertiggestellt wurde. Diese Version hatte ein Gewicht von 40 Tonnen, und man entschied sich, die Besatzung von 26 auf 7 Mann zu reduzieren.

A7V Raupenlastwagen

Neben den 22 der 100 Fahrgestelle, die zum Bau der zwei Prototypen und der 20 Serienfahrzeuge verwendet wurden, wurde ein Fahrgestell für den Prototyp des A7V-U, drei für den A7V-Flakpanzer, zwei für Funkpanzer und eines für eine Artilleriezugmaschine verwendet. Die übrigen 71 sollten in Raupenlastwagen verbaut werden.

Technische Daten (Raupenlastwagen)

Die kraftfahrzeugtechnischen Daten des Raupenlastwagens entsprachen, bis auf folgende Abweichungen, denen des „normalen“ A7V.

Gesamtgewicht 26 t Gewicht des Aufbaus 1 t Gewicht des Fahrgestells 16 t Nutzlast 9 t Herstellungskosten 160.000 Mark Varianten

- A7V Funkwagen

- A7V Panzerflak

- A7V Artilleriezugmaschine

- A7V Schützengrabenbagger

Siehe auch

Literatur

- Peter Chamberlain, Chris Ellis: Tanks of World War I. British and German. Arms & Armour Press, London 1967, ISBN 0-85368-012-4.

- P.C. Ettighoffer: Deutsche Tanks fahren in die Hölle. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 1936 (Spannende Geschichten. Heft 19).

- David Fletcher (Hrsg.): Tanks and Trenches, First Hand Accounts of Tank Warfare. Alan Sutton, Stroud 1994, ISBN 0-7524-4936-2.

- Kenneth Macksey: Tank versus Tank. Bantam Press, London 1988, ISBN 0-593-01224-0.

- Heinrich Kaufhold-Roll: Der deutsche Panzerbau im Ersten Weltkrieg. Biblio-Verlag, Osnabrück 1995, ISBN 3-7648-2448-4 (Wehrtechnik und wissenschaftliche Waffenkunde. Band 10).

- Klaus Paprotka: Einsatz der Sturmpanzerwagen A7V. im I. Weltkrieg; Krieggeschichtliche Exkursion. In: Das Schwarze Barett, Nachrichtenblatt für Soldaten und Reservisten der Panzer-, Panzerjäger- und Panzeraufklärungstruppe. Nr. 14, 1995.

- Wolfgang Schneider, Rainer Strasheim: Deutsche Kampfwagen im 1. Weltkrieg. Podzun-Pallas Verlag GmbH, Friedberg 1988, ISBN 3-7909-0337-X (Das Waffen-Arsenal. Band 112).

- Ernst Volckheim: Die deutschen Kampfwagen im Weltkriege. Mittler, Berlin 1923 (Beiheft zum Militär-Wochenblatt, Ausgabe 2/1923).

- Wolfgang Funk (Hrsg.), Edelfried Baginski: Sturmpanzerwagen A7V – Vom Urpanzer zum Leopard 2. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2003, ISBN 3-7637-6243-4.

- Karsten Richter: Das Zusammenwirken von Panzern und Infanterie im Ersten Weltkrieg. In: Pallasch. Zeitschrift für Militärgeschichte. Heft 18, 2004.

- Steven J. Zaloga: German Panzers 1914–18. Osprey, Oxford 2006, ISBN 1-84176-945-2.

- Mark Whitmore u.a.: Mephisto, A7V Sturmpanzerwagen 506. A history of the sole surviving First World War German tank. Brisbane, Queensland Museum 1989. ISBN 0-7242-3388-1.

- Rainer Strasheim, Max Hundleby: Sturmpanzer A7V – First of the Panzers. Tankograd Publishing, Erlangen 2010, ISBN 978-3-936519-11-2.

- Raths, Ralf: German Tank Production and Armoured Warfare, 1916-18, in: War & Society, Volume 30, Number 1, March 2011 , Seite 24-47(24).

Einzelnachweise

- ↑ Fritz Hahn: Waffen und Geheimwaffen des Deutschen Heeres 1933-1945. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 1987, ISBN 3763758321. S. 17.

- ↑ Heinrich Walle: Sturmpanzerwagen A7V. Vom Urpanzer zum Leopard 2. Ein Beitrag zur Militär- und Technikgeschichte. Verlag E.S. Mittler, Berlin 1990, ISBN 3-8132-0351-4. S. 265.

- ↑ Jon E. Lewis (Herausg.): True World War 1 Stories, Constable and Robinson. 2. durchgesehene Auflage 1999, ISBN 1-84119-095-0

- ↑ a b Heinrich Walle: Sturmpanzerwagen A7V. Vom Urpanzer zum Leopard 2. Ein Beitrag zur Militär- und Technikgeschichte. Verlag E.S. Mittler, Berlin 1990, ISBN 3-8132-0351-4. S. 270.

- ↑ Heinrich Walle: Sturmpanzerwagen A7V. Vom Urpanzer zum Leopard 2. Ein Beitrag zur Militär- und Technikgeschichte. Verlag E.S. Mittler, Berlin 1990, ISBN 3-8132-0351-4. S. 273.

- ↑ Johannes Denecke: Tarnanstriche des deutschen Heeres 1914 bis heute. Bernard & Graefe, Bonn 1999, ISBN 3-7637-5990-5. S. 10.

- ↑ a b Heinrich Walle: Sturmpanzerwagen A7V. Vom Urpanzer zum Leopard 2. Ein Beitrag zur Militär- und Technikgeschichte. Verlag E.S. Mittler, Berlin 1990, ISBN 3-8132-0351-4. S. 196.

- ↑ Johannes Denecke: Tarnanstriche des deutschen Heeres 1914 bis heute. Bernard & Graefe, Bonn 1999, ISBN 3-7637-5990-5. S. 10–11.

- ↑ Johannes Denecke: Tarnanstriche des deutschen Heeres 1914 bis heute. Bernard & Graefe, Bonn 1999, ISBN 3-7637-5990-5. S. 11

- ↑ Diese Zahl wurde mit der Vorlage:Inflation ermittelt, ist auf volle 1000 Euro gerundet und bezieht sich maximal auf das vergangene Kalenderjahr

- ↑ Maxwell Hundelby, Rainer Strasheim: The German A7V Tank and captured British Mark IV tanks of World War 1. Sparkford/Somerset 1990, ISBN 0-85429-788-X

- ↑ Wolfgang Funk et. al.: Sturmpanzerwagen A7V – Vom Urpanzer zum Leopard 2, Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2003, ISBN 3-7637-6243-4. S. 223

- ↑ Rainer Strasheim, Max Hundleby: Sturmpanzer A7V – First of the Panzers. Tankograd Publishing, Erlangen 2010, ISBN 978-3-936519-11-2. S. 41

- ↑ Rainer Strasheim, Max Hundleby: Sturmpanzer A7V – First of the Panzers. Tankograd Publishing, Erlangen 2010, ISBN 978-3-936519-11-2. S. 57

- ↑ Rainer Strasheim, Max Hundleby: Sturmpanzer A7V – First of the Panzers. Tankograd Publishing, Erlangen, 2010, ISBN 978-3-936519-11-2. S. 59

- ↑ Rainer Strasheim, Max Hundleby: Sturmpanzer A7V – First of the Panzers. Tankograd Publishing, Erlangen 2010, ISBN 978-3-936519-11-2. S. 41

- ↑ Wolfgang Funk et. al.: Sturmpanzerwagen A7V – Vom Urpanzer zum Leopard 2. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2003, ISBN 3-7637-6243-4. S. 153

- ↑ Rainer Strasheim, Max Hundleby: Sturmpanzer A7V – First of the Panzers. Tankograd Publishing, Erlangen 2010, ISBN 978-3-936519-11-2. S. 40, 42, 75

- ↑ Jürgen Frölich u.a. (Hg.): Preußen und Preußentum vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. BWV Berliner-Wissenschaft. Berlin 2002, ISBN 3830502680. S. 176 (Fußnote).

- ↑ Fotos des Nachbaus von Wagen 504 „Schnuck“ auf Flickr

- ↑ Wolfgang Funk et. al.: Sturmpanzerwagen A7V – Vom Urpanzer zum Leopard 2. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2003, ISBN 3-7637-6243-4. S. 162

Weblinks

- Deutsches Panzermuseum Munster

- Bilder des A7V (chinesisch)

- Der A7V „Mephisto“ im Queensland Museum (englisch)

- Schilderung des Angriffs der A7V bei Villers-Bretonneux am 24. April 1918

- Seite eines Modellbauers mit vielen Fotos (englisch)

Britische Panzer: Mark I | Mark II | Mark III | Mark IV | Mark V | Mark IX | Mark X | Medium Mark A (Whippet) | Medium Mark B | Medium Mark C | Medium Mark D Französische Panzer: Char d' assaut Schneider CA1 | Char d' assaut St. Chamond | Char Renault FT-17 Deutsche Panzer: Sturmpanzerwagen A7V Italienische Panzer: Fiat 2000 Prototypen: A7V-U | Daimler Sturmwagen | LK I | LK II | K-Wagen | Orion-Wagen | Sturmpanzerwagen Oberschlesien | Char 2C | Flying Elephant | Mark VI | Mark VII | Mark VIII | Holt Gas-Electric Tank | Steam Tank | Zar

Wikimedia Foundation.