- Plettenberg (Adelsgeschlecht)

-

Plettenberg ist der Name eines westfälischen Uradelsgeschlechtes. Der Name Plettenberg geht auf den Stammsitz am Fuße des Platberges, am Zusammenfluss von Grüne und Oester in der heutigen Stadt Plettenberg im Sauerland zurück. Dieser Hof wird bereits in einer zwischen 1063 und 1078 ausgestellten Urkunde der Abtei Werden als erwähnt. Die Familie unterstützte vom 12. bis zum 18. Jahrhundert den Erzbischof von Köln und stellte mehrfach den Marschall von Westfalen.

Inhaltsverzeichnis

Die Anfänge

Eine erste mutmaßliche Erwähnung des Adelsgeschlechtes Plettenberg erfolgte im Jahr 1042, als ein Ritter von Plettenberg auf der Teilnehmerliste eines Turniers in Halle erwähnt wurde.[1]

Die erste gesicherte urkundliche Erwähnung erfolgte 1187 mit der Nennung von Heidolphus de Plettenbrath in einer Urkunde des Kölner Erzbischofs Philipp I. von Heinsberg.[2] Er gehörte zu den Gefolgsleuten des Erzbischofs, der 1180 auch Herzog von Westfalen geworden war. Heidolphus de Plettenbrath half dem Erzbischof, sein Territorium gegenüber den Nachbarn, insbesondere den Grafen von der Mark, abzusichern.

Heidenreich (Heydenricus) von Plettenberg war 1258 Drost der Grafen von Arnsberg und 1266 Marschall von Westfalen. Seine Brüder (oder Vettern) Otto und Rudolf von Plettenberg waren 1286 Stiftsherren der Abtei Essen. Johann I. von Plettenberg (* vor 1270,† nach 1314), Sohn Heidenreichs und dessen Frau Lucia, war von 1294 bis 1298 und von 1300 bis 1312 Marschall von Westfalen. Rabodo von Plettenberg war 1231 Hauptstifter des Dominikanerkloster Soest. Weitere Marschälle von Westfalen waren Hunold I. (1256-60 und 1267), Hunold II. (1303) und Hermann (1352).

Die Familie teilte sich im Laufe der Zeit in mehrere Stämme, von denen Schwarzenberg (protestantisch) und Lenhausen-Stockum (katholisch, mit Ausnahme der Linie Stockum) heute noch existieren.

Stamm Schwarzenberg

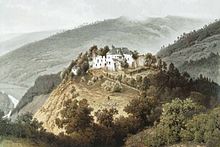

Gerhard von Plettenberg (um 1335), ein Sohn Hunolds I., wurde Drost des Grafen Engelbert III. von der Mark. Er ließ als solcher die Burg Schwarzenberg, die in der Fehde mit dem Grafen Gottfried von Arnsberg Schaden gelitten hatte, ausbessern und verstärken. 1512 gelangte die Burg Schwarzenberg als Pfand in Besitz der Nachfahren Gerhards von Plettenberg. Nachdem sie 1661 in ihr Eigentum übergangen war, ließ die Familie sie renovieren und im ehemaligen Zwingerbereich einen Barockgarten anlegen. Bis etwa 1830 wurde die Burg von Familienmitgliedern bewohnt, danach verfiel sie. 1698 wurde der Stamm mit Jobst Heinrich v. Plettenberg von Kaiser Leopold I. in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Von 1765 bis 1850 lebte Karl Freiherr von Plettenberg.

Linien Plettenberg-Heeren und Bodelschwingh-Plettenberg

Johann Adolph von Plettenberg-Schwarzenberg gelangte spätestens 1767 in den Besitz des Hauses Heeren bei Kamen. Friedrich († 1820), sein Sohn, erbte den Besitz. Friedrich Wilhelm (* 1796, † 1861), dessen Sohn, war Majoratsherr auf Heeren, Hilbeck, Werve und Hahnen.

Karl Wilhelm von Plettenberg-Schwarzenberg-Heeren (* 1765; † 1850), ein Sohn Johann Adolphs, heiratete am 19. August 1788 die Erbtochter Anna Luisa von Bodelschwingh auf Bodelschwingh, die zehn Jahre zuvor das Haus Bamenohl geerbt hatte. Er fügte, mit preußischer Genehmigung, seinem Namen und seinem Wappen das derer von Bodelschwingh hinzu und begründete die Linie der Freiherren von Bodelschwingh-Plettenberg.

Sein Sohn Adolf (1797-1869) nahm an der Schlacht bei Waterloo teil, heiratete 1827 Louise von Plettenberg-Heeren und übernahm das der Familie Bodelschwingh gehörende Rittergut und Schloss Sandfort bei Olfen. Er engagierte sich auch politisch und stand 1830-31 in Kontakt mit dem Freiherrn vom Stein.[3] 1861 konnte er Haus Sandfort als persönliches Eigentum erwerben. Sein Bruder Gisbert von Plettenberg hatte in Westfalen, im Raum Jülich, in Holland und Pommern Besitzungen und wurde 1826 auf Lebenszeit in das Herrenhaus des westfälischen Provinziallandtags gewählt.

Aus Anlass der 25-jährigen Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II. wurde dieser Familienzweig mit Friedrich von Plettenberg 1913 in den preußischen Grafenstand erhoben und nannte sich nunmehr Grafen von Plettenberg. Es handelt sich dabei allerdings um einen Primogeniturtitel, so dass die übrigen Familienangehörigen weiterhin Freiherren von Plettenberg blieben.

Linie Plettenberg-Bamenohl (erloschen)

Die Linie Plettenberg-Bamenohl geht auf Heidenreich von Plettenberg zurück. Möglicherweise war er ein Sohn Hunolds II. Er kaufte 1341 die Vogtei in Plettenberg und war mit Elisabeth von Altena verheiratet. Heidenrich ist auch der Stammvater des Stammes Lenhausen-Stockum.

Beider Sohn Heidenreich (* um 1402, † ca. 1474) war Knappe und Erbe der Burganlage Finnentrop, heute Altfinnentrop. Um 1433 heiratete er die Erbtochter Angela von Heyen (Heygen) und kam dadurch in Miteigentum am Haus Bamenohl. 1447 konnte er seinen Besitz an Bamenohl weiter ausbauen. Bamenohl gelangte später in den Besitz der Linie Plettenberg-Heeren (s.o.).

Linie Plettenberg-Serkenrode (erloschen)

Ulrich von Plettenberg zu Bamenohl (* vor 1518, † nach 1557), ein Sohn Heidenreichs, erwarb 1539 Rechte am Gut Serkenrode. Er war verheiratet mit Catharina von Thülen. Sein Sohn Ulrich (* ca. 1530, † nach 1584) heiratete Margarethe von Luggenhausen aus Livland und kam 1560 in vollständigen Besitz von Serkenrode.

Anton (Thönis) (* ca. 1565, † 1633), Ulrichs Sohn und Erbe, war Gograf zu Fredeburg. Eine Schwester Antons, Gertrud von Plettenberg, wurde Mätresse des Kölner Erzbischofs Ernst von Bayern.

Stamm Lenhausen-Stockum

Linie Plettenberg-Lenhausen

Heidenreich von Plettenberg, der zweite Sohn des oben genannten Heidenreich von Plettenberg zu Bamenohl (* um 1450, † 1485), wurde auf der Waldenburg geboren und war Miterbe zu Finnentrop. 1457 erwarb er das Schloss Lenhausen von Heinrich von Lenhausen, der kinderlos geblieben war. Er heiratete Adelheid von Wrede und teilte 1483 seinen Besitz unter seinen beiden Söhnen auf.

Heinrich von Plettenberg zu Lenhausen, das dritte Kind, heiratete 1575 Margarethe Agathe von Böckenförde und hatte mit ihr sieben Kinder. Christian von Plettenberg zu Lenhausen (* 1576, † v. 1646), ihr ältester Sohn, heiratete Anna Vogt von Elspe zu Borghausen und Bamenohl. Bernhard von Plettenberg zu Lenhausen (* 1618, † n. 1677), ihr Sohn, heiratete 1643 Odila von Fürstenberg, die ihm 9 Kinder gebar.

Friedrich Christian von Plettenberg, ihr ältester Sohn, war von 1688 bis 1706 Fürstbischof von Münster. Zusammen mit seinen Brüdern Johann Adolf, kurfürstlich-kölnischer Kammerherr und Deputierter der westfälischen Reichsritterschaft, und Bernhard wurde er 1689 von Kaiser Karl VI. in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Die Söhne von Johann Adolf von Plettenberg, Ferdinand und Bernhard Wilhelm, erlangten 1724 den Reichsgrafenstand.

Ferdinand von Plettenberg (* 1690, † 1737) wurde Premierminister unter dem Kölner Erzbischof und Kurfürsten Clemens August I. von Bayern und war wichtiger Unterstützer von Maria Theresia von Österreich bei der Thronfolge für die Habsburgischen Erblande. Er ist Begründer der Linie Plettenberg-Wittem (s.u.). Unter ihm wurde 1734 das Schloss Nordkirchen fertiggestellt.

1733 verlegte die Familie ihren Hauptwohnsitz von Lenhausen in das 1710 erworbene Schloss Hovestadt in Lippetal. 1874 ließ sie das Obere Haus Lenhausen instandsetzen. Seit 1927 nutzt sie es wieder als Familiensitz.

Der in Hovestadt geborene Bildhauer Bernhard von Plettenberg stammt auch aus dieser Linie.

Linie Plettenberg-Stockum

Hermann von Plettenberg kauft 1494 das Rittergut Stockum. Aus dieser Linie stammen der General Karl von Plettenberg und sein Sohn, der Widerstandskämpfer Kurt von Plettenberg.

Linie Plettenberg-Wittem (erloschen)

Ferdinand von Plettenberg-Lenhausen kaufte die Herrschaft Eys und die Grafschaft Wittem und erlangte dadurch 1732 die Reichsstandschaft mit Sitz und Stimme im Kollegium der westfälischen Reichsgrafen. Dieser reichsständische Besitz ging durch den Frieden von Lunéville an Frankreich verloren. Er heiratete Bernardina Alexandrina von Westerholt-Lembeck (* 1695). Beim Reichsdeputationshauptschluss 1803 erhielt er mit den Orten Mietingen und Sulmingen in Schwaben eine Entschädigung. Die beiden Orte wurden zur „Grafschaft Mietingen“ erhoben, die aber bereits 1806 mediatisiert wurde und an das Königreich Württemberg fiel.

Graf Maximilian von Plettenberg-Wittem zu Mietingen (1771-1813) war der letzte männliche Spross dieser Linie. Seine Tochter Maria aus der Ehe mit Maria Anna von Galen heiratete 1833 den k.u.k. Kämmerer Nicolaus Graf von Esterhazy de Galantha.

Plettenberg in den Niederlanden (erloschen)

Die ersten beiden 1591/92 nachweisbaren van Plettenberg, Willem und Johann, führen noch den Zusatz von Lenhausen, daher wird auch der Reichsfreiherrenstand von 1661 Freiherr von Plettenberg und Lenhuisen erteilt. Schwennicke vermutet, dass die beiden Brüder von Wilhelm von Plettenberg, genannt von Engstfeld, abstammen.[4] Aus dieser Linie stammt vermutlich auch Joachim van Plettenberg, 1771-1785 Gouverneur der Kapkolonie.

Plettenberg in Livland (erloschen)

Im 15. und 16. Jahrhundert stellte die Familie mehrere Mitglieder des Deutschen Ordens in Livland. So wird Walter von Plettenberg 1422 als Komtur von Dobeln genannt. Godert von Plettenberg war 1450 Landmarschall von Livland.

Wolter von Plettenberg, der bekannteste von ihnen, geboren auf Burg Meyerich, wurde 1494 Landmeister in Livland und besiegte 1502 ein zahlenmäßig überlegenes Heer des Moskauer Großfürsten Iwan III. in der Schlacht am Smolinasee. 1525 wurde er von Kaiser Karl V. für sich und seine Nachfolger in den Reichsfürstenstand mit Sitz und Stimme auf den Reichstagen erhoben.

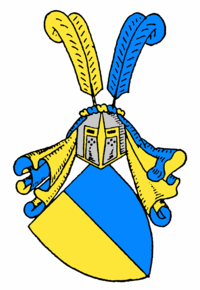

Wappen

Das Stammwappen ist gespalten, heraldisch rechts gold, links blau, auf dem gekrönten Helm eine (rechts) blaue und eine goldene Reiherfeder. Die Helmdecke ist blau-golden.[5]

Namensträger

- Johann I. von Plettenberg (* vor 1270; † nach 1314), Kölnischer Marschall von Westfalen

- Wolter von Plettenberg (* um 1450; † 1535), Landmeister in Livland des Deutschen Ordens

- Gertrud von Plettenberg († 1608), Mätresse von Ernst von Bayern, Erzbischof von Köln

- Friedrich Christian von Plettenberg (* 1644; † 1706), Fürstbischof von Münster

- Wilhelm von Plettenberg zu Lenhausen († 1711), Obrist und Landkomtur des Deutschen Ordens

- Ferdinand von Plettenberg (* 1690; † 1737), Premierminister unter Kurfürst Clemens August I. von Bayern

- Christoph Friedrich Steffen von Plettenberg (* 1698; † 1777), General unter Friedrich dem Großen

- Joachim van Plettenberg (* 1739; † 1793), Gouverneur der Kapkolonie, Namensgeber für Plettenberg Bay (Südafrika)

- Karl von Plettenberg (* 1852; † 1938), Kommandierender General des Gardekorps und Generaladjutant des Kaisers

- Friedrich von Plettenberg (* 1863; † 1924), ab 1913 Graf und Mitglied des preußischen Herrenhaus

- Kurt von Plettenberg (* 1891; † 1945), Forstmann, Generalbevollmächtigter des vormaligen Preußischen Königshauses, gehörte zum engeren Kreis der Widerständler vom 20. Juli 1944

- Bernhard von Plettenberg zu Lenhausen (* 1903; † 1987), Bildhauer

- Elisabeth von Plettenberg (* 1911; † 2000), Ehefrau von Erich Vermehren, Agent der Abwehr

- Ferdinand von Plettenberg (* 1957), Sänger (Tenor)

Verweise

- ↑ Neues Preussisches Adels-Lexicon Berlin 1839, S. 365

- ↑ Urkunde des Klosters Oelinghausen, vgl. Seibertz, S. 129

- ↑ Landesarchiv NRW, Findbuch

- ↑ Schwennicke: Stammtafeln XXIV, Vorwort ungezählte Seite 3

- ↑ Max von Spießen: Wappenbuch des westfälischen Adels, mit Zeichnungen von Professor Ad. M. Hildebrandt, S. 47, 1. Band, Görlitz 1901-1903

Literatur

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band X (Band 119 der Gesamtreihe). C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1999, ISSN 0435-2408

- Genealogisches Handbuch des Adels, Gräfliche Häuser Band XIX (Band 146 der Gesamtreihe). C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 2009, ISBN 978-3-7980-0846-5

- Albert K. Hömberg: Adelssitze und Rittergüter im Herzogtum Westfalen. Münster 1975.

- Otto Hupp: Münchener Kalender 1908. Verlagsanstalt München/Regensburg 1908.

- Rudolfine Freiin von Oer: Plettenberg, von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, S. 535..

- Johann Suibert Seibertz: Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen – Erster Band. 799 bis 1300. Arnsberg 1839.

- M. von Spiessen, Die Familie von Plettenberg in Westfalen, in: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 4 (1897), S. 7-21.

- Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln. Neue Folge Band XXIV. Rund um die Ostsee 3. Vittorio Klostermann, Frankfurt/Main 2007. Vorwort ungezählte Seite 2f, Tafeln 41 - 67. ISBN 978-3-465-03514-5

- Wilhelm Voss. Fretter und seine alten Höfe. Bigge/Ruhr 1940 [1]

Siehe auch

- Liste deutscher Adelsgeschlechter N - Z

Weblinks

- Abschrift der Urkunde des Klosters Oelinghausen mit erster urkundlicher Erwähnung

- Eintrag in Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon

- Eintrag in Neues preussisches Adelslexicon

- Wappen der Plettenberg im Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches, Nürnberg um 1554-1568

- Wappen der Plettenberg im Wappenbuch des westfälischen Adels

Kategorien:- Deutsches Adelsgeschlecht

- Westfälisches Adelsgeschlecht

- Preußisches Adelsgeschlecht

- Plettenberg

Wikimedia Foundation.