- Corps Suevia Heidelberg

-

Das Corps Suevia Heidelberg ist ein Corps (Studentenverbindung) im Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV), dem ältesten Dachverband deutscher Studentenverbindungen. Das Corps ist pflichtschlagend und farbentragend. Es vereint Studenten und ehemalige Studenten der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Die Corpsmitglieder werden "Heidelberger Schwaben" genannt.

Inhaltsverzeichnis

Couleur

Suevia hat die Farben „schwarz-gelb-weiß von unten“ mit goldener Perkussion. Dazu wird eine gelbe Mütze getragen. Suevia hat kein Fuchsenband, die „Füchse“ tragen nur die Mütze.

Der Wahlspruch lautet „Virtute constanti fulget salus!“ (deutsch: „Dem in der Tugend Beständigen leuchtet das Heil!“), der Wappenspruch „Gladius ultor noster!“ (deutsch: „Das Schwert sei unser Rächer!“).

Geschichte

Die älteste Heidelberger Suevia entstand 1805 durch Umwandlung des Corps der pfälzischen Landsmannschaft (Palatia I), verschwand aber schon nach wenigen Semestern wieder. Das heutige Corps Suevia wurde am 27. März 1810 gestiftet und ist damit die älteste Heidelberger Studentenverbindung. Gemeinsam mit den damaligen Corps Curonia, Rhenania, Vandalia und Hannovera unterzeichnete Suevia den SC-Comment vom 1. Juni 1810, in welchem erstmals der Begriff „Corps“ in einem Comment verwandt wurde. Das Corps Suevia gehörte 1848 zu den Gründungsmitgliedern des Kösener Senioren-Convents-Verbandes (KSCV).

Nach der Suspension 1935 beteiligte sich die Altherrenschaft an der Bildung der Heidelberger SC-Kameradschaft "Axel Schaffeld" und stellte dieser auch das Corpshaus zur Verfügung.

1971 war Suevia präsidierendes Vorortcorps im KSCV und stellte auch 2003 und 2005 die Münchner und Passauer Vorsitzenden des oKC.

Auswärtige Beziehungen

Aufgrund der Struktur seiner Verhältnisse zu anderen Corps wird das Corps Suevia zum "Blauen Kreis" innerhalb des KSCV gezählt.

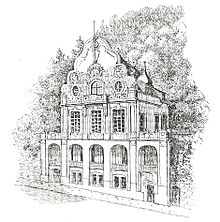

Corpshaus

Bis in die 1870 Jahre befand sich die Kneipe der Schwaben in der "Reichskrone", ehe das erste eigene Haus im ehemaligen "Eisenhardtschen Bierkeller" erworben wurde, der später zum heute noch bestehenden Haus umgebaut wurde. Am 20. Mai 1905 wurde in Gegenwart des badischen Erbgroßherzogs die Hauseinweihung zelebriert.[1] Aus der Bauzeit bestehen auch heute noch einige Relikte. Wegen des beim, Bau verwendeten seltenen Gesteins (Quarztrachyt), welches aus einer Gesteinsformation im Siebengebirge stammt, wird das Haus auch als „Drachenfels" bezeichnet. Besonders beeindruckende Auszüge dieses Gesteins kann man im Keller des Hauses betrachten, der aus diesem Grund auch Felsenkeller genannt wird.

Bekannte Mitglieder

- Friedrich II. (1857-1928), Großherzog von Baden

- Ludwig Wilhelm von Baden (1865-1888), Großherzoglicher Prinz, Markgraf von Baden und Herzog von Zähringen

- Max von Baden (1867-1929), letzter Reichskanzler des Kaiserreiches bis November 1918

- Ernst Bassermann (1854-1917), Vorsitzender der Nationalliberalen Partei, Fraktionsvorsitzender der Partei im Deutschen Reichstag

- Georg Baumann (1878-1968), Unternehmer

- Karl Heinrich Baumgärtner (1798-1886), Professor der Medizin

- Bernhard von Beck (1821-1894), Chirurg, preußischer Generalarzt

- Ludwig Bernheim (1884-1974), Landrat

- Otto Binswanger (1852-1929), Psychiater

- Philipp Bockenheimer (1875-1933), Geh. Sanitätsrat, Hochschullehrer für Chirurgie an der Friedrich-Wilhelm-Universität und Reiseschriftsteller.

- Ignaz Böttrich (1835-1924), Reichsgerichtsrat

- Robert Bosse (1832-1901), Preußischer Kultusminister und Vater des BGB

- Karl Friedrich Brentano (1822-1894), Schweizer Politiker und Richter, Regierungsrat des Kantons Aargau

- Theodor Bumiller (1864-1912), Forschungsreisender

- Werner Canthal (1887-1973), Wirtschaftsjurist

- Maximilian Joseph von Chelius (1794-1876), Augenarzt und Chirurg

- Frieder Dünkel (* 1950), Kriminologe

- Paul Ehrenreich (1855-1914), Anthropologe und Ethnologe

- August Eichrodt (1800-1856), Stadtdirektor in Heidelberg

- Carl August Emge (1886-1970), Rechtsphilosoph und Rechtssoziologe

- Emil Fieser (1835-1904), Mitglied des Reichstages

- Rudolf von Freydorf (1819-1882), badischer Minister

- Albert Grégoire (1865-1949), Mitglied des Reichstags und der I. Kammer für Elsass-Lothringen

- Robert Hampe (1879-1940), Mitglied des Reichstages

- Hermann von Heeren (1833-1899), Hanseatischer Ministerresident in Paris

- Hermann von Hillern (1817-1882), Landgerichtspräsident

- Carl Hugenberg (1836-1882), Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

- Philipp Jung (1870-1918), Professor der Gynäkologe

- Friedrich Kapp (1824-1884), Rechtsanwalt und Politiker

- Werner Knieper (1909-1977), Chef des Bundeskanzleramtes (1966-1967)

- August Lamey (1816-1896), badischer Politiker

- Adolf Marschall von Bieberstein (1842-1912), Reichsaußenminister

- Franz Josef Mone (1796-1871), Historiker und Archivar, Direktor des badischen Generallandesarchivs

- Eberhard Naujoks (1915-1996), Historiker

- Albert Neuhaus (1873-1948), Reichsminister für Wirtschaft (1925-1926)

- Ludwig Oettinger (1797-1869), Professor der Mathematik

- Georg Hermann Quincke (1834-1924), Physiker

- Ulrich Rauscher (1884-1930), Journalist, Autor und Diplomat

- Fritz Ries (1907-1977), Jurist und Industrieller

- Fritz Roessler (1870-1937), Industrieller

- Max Rothfels (1854-1935), Rechtsanwalt und Notar

- Ernst-August Rumpeltin (1904-1978), Zeitungsverleger

- Hanns-Eberhard Schleyer (* 1944), Jurist, Politiker und Verbandsfunktionär

- Hanns Martin Schleyer (1915-1977), deutscher Arbeitgeberpräsident

- Hermann Theodor Simon (1870-1918), Professor der Physik

- Alexander Spengler (1827-1901), Mediziner, Freiheitskämpfer in der Märzrevolution 1848, Begründer der Luftkur in Davos

- Carl Spengler (1860-1937), Chirurg und Bakteriologe

- Hermann Stölting († 1883), Bürgermeister der Stadt Offenbach am Main

- Otto Thilenius (1843-1927), Balneologe

- Richard Thoma (1847-1923), Pathologe

- Leopold Tobias (1837-1894), Landrat, Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes

- Karl von Vierordt (1818-1884), Physiologe

- Oskar Wackerzapp (1883-1965), Polizeipräsident des Bezirks Gleiwitz, Oberbürgermeister von Gleiwitz, Mitglied des Bundestags

- Karl Weltzien (1813-1870), Professor der Chemie

- Eckart Würzner (* 1961), Politiker, Oberbürgermeister von Heidelberg [2]

Träger der Klinggräff-Medaille

Mit der Klinggräff-Medaille des Stiftervereins Alter Corpsstudenten wurde ausgezeichnet:

- Fritz Lüttgens (1987)

Literatur

- Adolf Kußmaul: Jugenderinnerungen eines alten Arztes. Stuttgart 1899, Kapitel 25 ff. (9. Aufl. 1912, 14.-18. Aufl. Stuttgart 1923, 20. Aufl. München 1960) Digitalisat (Projekt Gutenberg)

- Armin Danco: Das Gelbbuch des Corps Suevia zu Heidelberg, 3. Auflage (Mitglieder 1810-1985), Heidelberg 1985

- Eberhard Naujoks: Geschichte des Corps Suevia zu Heidelberg 1810-1975

Einzelnachweise

- ↑ Waldemar Hönninger: Das neue Heidelberger Schwabenhaus. In: Academische Monatshefte 22 (1905/06), S. 91-94

- ↑ http://www.gds-web.de/downloads/gdsa270.pdf GDS aktuell Seite 2

Weblinks

Commons: Corps Suevia Heidelberg – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienKategorien:

Commons: Corps Suevia Heidelberg – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienKategorien:- Corps im Kösener Senioren-Convents-Verband

- Studentenverbindung (Heidelberg)

Wikimedia Foundation.