- Corps Guestphalia Bonn

-

Corps Guestphalia Bonn Universitäten: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Stiftungsdatum: 18. Mai 1820 in Bonn Verband: KSCV Wahlspruch: "Neminem time, neminem laede!" Waffenspruch: "Gladius ultor noster!" Zirkel der Guestphalia: Homepage: http://www.corps-guestphalia.de Das Corps Guestphalia Bonn ist ein Corps (Studentenverbindung) im Kösener Senioren-Convents-Verband (gegründet 1848), dem ältesten Dachverband deutscher Studentenverbindungen. Das Corps ist pflichtschlagend und farbentragend. Es vereint Studenten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn und ist die zweitälteste Studentenverbindung in Bonn.

Inhaltsverzeichnis

Mitgliedschaft

Seine Mitglieder vom jungen Studenten bis zum Alten Herrn sind in Freundschaft auf Lebenszeit verbunden. Die Corpsmitglieder werden auch "Bonner Westphalen" genannt. In der Satzung des Corps Guestphalia ist das Toleranzprinzip verankert, was tagespolitische und parteipolitische Neutralität erfordert. Jegliche Form von Gewalt und Radikalismus wird abgelehnt. Jeder Student, ungeachtet seiner religiösen Bindung, seiner ethnischen oder sozialen Herkunft kann Bonner Westphale werden.

Das Corps Guestphalia wird zum "Blauen Kreis" gezählt. Dieser fasst Corps zusammen, die neben dem Toleranzprinzip das sogenannte Gesellschaftsprinzip als Grundlage haben. Letzteres räumt der Ausbildung in gesellschaftlich wichtigen Gepflogenheiten einen besonderen Stellenwert ein.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, sein Studium sinnvoll und zielstrebig zu gestalten.

Couleur

Guestphalia hat die Farben „grün-weiß-schwarz“ mit silberner Perkussion. Dazu wird ein hellgrüner Stürmer getragen. Die Füchse tragen ein Fuchsenband in „grün-weiß-grün“ mit silberner Perkussion. Die Wahlsprüche lauten „Neminem time, neminem laede“ (deutsch: „Fürchte niemanden, verletze niemanden!“) und „gloria virtutis comes“.

Geschichte

Von der Stiftung des Corps bis zur Reichsgründung 1871

Nach der Stiftung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität durch König Friedrich Wilhelm III. von Preußen am 18. Oktober 1818 trafen sich Studenten aus Westfalen im Sommersemester 1819 in der Gaststätte bei Ermekeil in Bonn am Markt. Hier begann das Bonner Corpsleben, da westfälische Landsmannschafter die Grundsätze des Westphalenkartells von anderen Universitäten nach Bonn brachten und dadurch ein Gegengewicht zu der burschenschaftlichen Richtung schufen. Das Westphalenkartell wurde geschlossen von Corps an verschiedenen Universitäten, die den Namen Guestphalia führten und deren Mitglieder aus Westfalen stammten. Diese Corps hatten in den Grundzügen übereinstimmende Konstitutionen, die gleichen Wahlsprüche und trugen die Farben grün-schwarz-weiß, geändert 1821 in grün-weiß-schwarz. Aus dieser landsmannschaftlichen Gesellschaft bei Ermekeil entstand das Corps Guestphalia. Die ausschließlich landsmannschaftliche Rekrutierung seiner Mitglieder gab das Corps schon bald nach seiner Gründung auf.

Am 15. März 1820 wird das Corps Guestphalia Bonn erstmals genannt. Die Stifter des Corps sind Ludwig von Hausen, Wilhelm Lyncker, Karl Grundschöttel, Wilhelm Winzer, Abraham Rose und Ignaz Ferdinand Wünnenberg. Bis auf Wünnenberg und Rose gehörten sie dem sogenannten Westphalenkartell an. Sie waren vorher Göttinger, Hallenser oder Heidelberger Westphalen.

Am 18. Mai 1820 trat das Corps Guestphalia Bonn an die Öffentlichkeit nach der endgültigen Befreiung von der Vormundschaft der burschenschaftlichen Allgemeinheit. Guestphalia war in einer Allgemeinen Studentenversammlung als selbstständiges Corps anerkannt worden.Dies war nach dem im Sommer 1819 erlassenen "Burschenbrauch der Bonner Burschengesamtheit" bis zu diesem Tag nicht möglich, da keine engere Verbindung in irgendeiner Form bestehen durfte, die sich gegen den Willen der burschenschaftlichen Allgemeinheit konstituierte. Der 18. Mai 1820 gilt heute als der Stiftungstag des Corps Guestphalia Bonn.

Heinrich Heine studierte im Wintersemester 1819/20 und im Sommersemester 1820 in Bonn. Er traf dort seinen Düsseldorfer Schulfreund Ignaz Ferdinand Wünnenberg wieder, der bei dem Corps Guestphalia aktiv war. Über ihn hat Heine 1815 ein bissiges Gedicht verfasst – die Wünnebergiade.[1] Durch seine Beziehung zum Corps Guestphalia Bonn bekam Heine als Rheinländer nach dem Studienortwechsel nach Göttingen Kontakt zum Mitglied des Westphalenkartells, dem Corps Guestphalia Göttingen und wurde dort Mitglied.[2]

Nach dem Mord an August von Kotzebue am 23. März 1819 erfolgte am 20. September 1819 die Bestätigung der Karlsbader Beschlüsse durch den Bundestag in Frankfurt, was die Demagogenverfolgung zur Folge hatte. Aufgehoben wurden die Beschlüsse erst mit der Märzrevolution 1848. Das Corps Guestphalia Bonn hatte unter der Demagogenverfolgung zu leiden. Diese schwierige Zeit war mit ein Grund für ein großes politisches Engagement. Folgende Bonner Guestphalen waren Mitglieder der freigewählten Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848, und dies in unterschiedlichen Fraktionen. Es waren dies die Corpsbrüder Joseph Brockhausen, Ludwig Franz Houben, Gottfried Friedrich Johann Julius Ostendorf, Carl Overweg, Conrad von Rappard, Johann Gerhardt Röben, Carl Schorn und Julius Wiethaus.

Daneben waren mit Stephan Friedrich Evertsbusch, August Reichensperger und Jodocus Donatus Hubertus Temme auch drei Renoncen der Guestphalia Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung.

Um das Corpsleben in Bonn zu stärken, gründete am 3. Juli 1849 der Bonner Westphale Wilhelm Sack mit weiteren ehemaligen Mitgliedern des Corps Palatia das Corps Hansea Bonn. Wilhelm Sack war im Sommer 1848 als Vertreter des Corps Guestphalia Bonn zu einer Tagung nach Jena entsandt worden, wo er an der Gründung des Kösener Verbandes (Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV) beteiligt war. Im Juli 1849 billigte der CC den Entwurf der ihm vorliegenden Kösener Statuten. Der Bonner SC trat durch Beschluss vom 6. August 1849 dem Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV) bei.

Von der Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg

Der deutsch-französische Krieg 1870/71 und seine Folgen war mit ursächlich für die Schließung (Suspension) des Corps Guestphalia Bonn. Nach Beendigung des Feldzuges kehrte von den früheren Aktiven nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl zum Studium nach Bonn zurück. Bereits seit Ende der 1860er Jahre entstand zudem ein reges Vereinswesen, was ein Wiederaufblühen der Corps erschwerte. An der Universität selbst gründeten sich studentische Fachvereinigungen der jeweiligen Fakultäten, denen sich die Studenten verstärkt zuwandten.

Der Kulturkampf fördert an der Universität konfessionelle Zusammenschlüsse, was die Rekrutierung neuer Corpsmitglieder aus Westfalen und dem Rheinland mit seinen starkem katholischen Bevölkerungsanteilen schwieriger gestaltete.

Das Corps Guestphalia suspendierte von November 1871 bis 1874 und ab 1876, um sich am 5. August 1884 mit Unterstützung seiner Kartellcorps Silesia und Starkenburgia wieder zu rekonstituieren.

In der Kaiserzeit erlebten gerade die Bonner Corps einen großen gesellschaftlichen Aufstieg. Das Corpsstudententum prägte sich für das Bildungsbürgertum zum Ideal aus.[3] Alexander von Claer unterstützte Leonhard Zander 1881 bei seiner Kösener Reforminitiative.

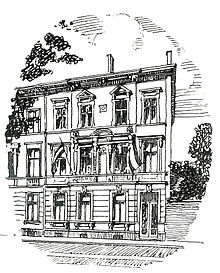

Im Sommer 1894 erwarb Guestphalia das Corpshaus in der Baumschulallee 22.

Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Dritten Reichs

Der Erste Weltkrieg setzte dem aktiven Corpsleben ein jähes Ende. Der Corpsbetrieb ruhte vom Wintersemester 1914 bis zum Ende des Krieges. Bereits Ende 1918 meldeten sich die ersten Corpsbrüder nach Entlassung aus dem Heeresdienst wieder aktiv bei Guestphalia. Der Corpsbetrieb wurde unter großen Schwierigkeiten Anfang März 1919 wieder aufgenommen. Das Corpshaus war als englische Offiziersmesse requiriert worden und daher der Benutzung der Aktiven entzogen. Mitte Oktober 1919 gab die Besatzung das Corpshaus frei, so dass dort wieder alle Veranstaltungen stattfinden konnten. 1920 feierte das Corps Guestphalia sein 100. Stiftungsfest. Als Festort wurde das Hotel auf dem Petersberg bei Königswinter (rechtsrheinisch) ausersehen, da die linke Rheinseite zu der Zeit von den Franzosen besetzt war und man Störungen der Feierlichkeiten befürchtete. Die Zwanziger Jahre waren eine Blütezeit des Corps und die Aktivenjahrgänge dementsprechend stark.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 machte auch vor den Corps nicht halt. Die Politik der NSDAP führte zur „Gleichschaltung“, sprich zum Auflösen aller gesellschaftlichen Gruppen, die sie nicht ausreichend kontrollieren konnte. Die Einführung des „Führerprinzips“ widersprach dem Corpsprinzip der demokratischen Entscheidungsfindung. Guestphalia übernahm das Führerprinzip in der Hoffnung, dadurch seine Existenz nicht zu gefährden. Der gleichgeschaltete und uniformierte Volksgenosse entsprach nicht den Vorstellungen vieler Corpsbrüder. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums forderte von allen studentischen Vereinigungen den Ausschluss von „nicht-arischen“ Mitgliedern sowie solchen, die mit jüdischen oder jüdisch abstammenden Frauen verheiratet waren. Betroffene Corpsbrüder kamen dem durch Austritt zuvor, was vom Corps in der Hoffnung angenommen wurde, einer zwangsweisen Schließung zu entgehen, was jedoch dem Corpsprinzip diametral entgegen stand. Am 28. September 1935 erfolgte die Selbstauflösung des HKSCV. Guestphalia suspendierte am 15. Mai 1936. Einige Alte Herren der Guestphalia, Hansea und Palatia hatten im Dezember 1938 versucht, in der sogenannten Kameradschaft „Ernst vom Rath“ ein Corpsleben aufrechtzuerhalten. Dies gelang nicht, da die Kameradschaft „Ernst vom Rath“, wie alle an den Universitäten gegründeten Kameradschaften, eine Einrichtung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes war. Die Mehrzahl der Alten Herren versagten ihr die Unterstützung. Anfang 1940 löste sie sich auf.

Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung Deutschlands

Durch die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges erschüttert, aber nicht entmutigt, begannen die Alten Herren bereits im Herbst 1945 mit der Überlegung, den Corpsbetrieb wieder zu eröffnen. Da durch die britische Militärverwaltung jegliches Corpsleben verboten war, traf man sich unter dem Namen „die Baumschüler“, eingedenk des Corpslebens in der Baumschulallee vor dem Krieg. Am 5. November 1947 wurde der Aktivenbetrieb in angemieteten Räumlichkeiten wieder aufgenommen. Im Mai 1951 hat Guestphalia als im Bonner Senioren-Convent präsidierendes Corps entscheidenden Anteil an der Rekonstitution des Kösener Senioren-Convents-Verbandes und der Abhaltung eines Kösener Congresses auf der Godesburg in Bad Godesberg.

Da das Corps Guestfalia Greifswald wegen der politischen Umstände auf dem Gebiet der damaligen DDR keine Möglichkeit zur Wiedererrichtung in der alten Heimat Greifswald hatte, wurden auf der Grundlage des seit dem 27. Mai 1861 bestehenden Kartells 63 Alte Herren der Guestfalia Greifswald am 27. Januar 1951 in das Corps Guestphalia Bonn aufgenommen. Ferner verpflichtete sich das Corps, bei der Möglichkeit einer Rekonstiution in Greifswald diese tatkräftig voranzutreiben. Die Tradition des Kartellcorps Guestfalia Greifswald wurde fortgeführt und auch durch die Aufnahme des Namenszusatzes "und Greifswald" dokumentiert. Das Corps Guestphalia Bonn hieß zu dieser Zeit "Corps Guestphalia Bonn und Greifswald zu Bonn" und führte ab 1984 neben dem Bonner Zirkel auch den Greifswalder Zirkel.

Im Jahre 1954 konnte das neue Corpshaus in der Wilhelmstraße 50 bezogen werden, wo der Aktivenbetrieb bis heute ununterbrochen fortgesetzt wird.

Nach der Wiedervereinigung bis heute

Bei der Rekonstitution der Guestfalia Greifswald am 10. Juni 1993 ist das Corps Guestphalia Bonn und Greifswald zu Bonn seiner Verpflichtung vom 27. Januar 1951 nachgekommen. Seither führen beide Corps auch wieder ihren alten Namen Guestphalia Bonn und Guestfalia Greifswald und sind in Freundschaft und durch viele gemeinsame Alte Herren verbunden.

Bekannte Corpsmitglieder

- Gustav Bechtold (1876–1951), deutscher Jurist, Landrat, Landeskommissär.

- Ludwig von Beughem (1806–1886), königlich preußischer Justizpräsident, Mitglied des Reichstags

- Caesar‑Rudolf Boettger (1888–1976), Oberst, Zoologe, Forschungsreisender

- Franz von Borries (1868–1943), Landrat des Kreises Herford

- Joseph Brockhausen (1809–1886), Mitglied der Preußischen Nationalversammlung, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Hermann von Choltitz (1868–1947), Landrat von Neustadt (Oberschlesien)

- Carl von Dapper (1863–1937), Internist

- Nikolaus Delius (1813–1888), Altphilologe, Hochschullehrer

- Ludwig Denecke (1905–1996), Germanist, Handschriftenbibliothekar

- Hermann Ebbinghaus (1850–1909), Psychologe

- Friedrich Evertsbusch (1813–1888), evangelischer Pfarrer, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Wilhelm von Freeden (1822–1894), Mathematiker, Naturwissenschaftler, Ozeanograph, Gründer der Norddeutschen Seewarte

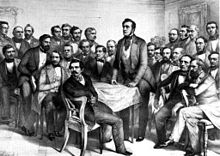

- Friedrich Hammacher (1824–1904), Reichstagsabgeordneter und Wirtschaftsführer, Ehrenbürger von Duisburg, Ruhrort, Meiderich, Mülheim a.d. Ruhr, Mitgründer der Nationalliberalen Partei. Bildnachweis

- Gustav Hartlaub (Zoologe) (1814–1900), Arzt, Begründer des Journals für Ornithologie

- Karl Haniel (1877–1944), deutscher Beamter, Geschäftsführer und Unternehmer, Vorstandsvorsitzender der Gutehoffnungshütte

- Paul Haniel (1843–1892), Landrat des Kreises Mülheim an der Ruhr.[4]

- Karl Peter Heinzen, (1809–1880), deutsch‑amerikanischer Schriftsteller und Publizist, Herausgeber der Zeitschrift „Pionier" in Boston

- Ludwig Franz Houben (1803–1884), deutscher Politiker, Notar, Justizrat, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Wilhelm Joest (1852–1897), Professor, Naturwissenschafter, Weltreisender, Ethnograph, Schriftsteller

- Richard von Kaufmann (1850–1908), Nationalökonom, Geheimer Regierungsrat, Kunstsammler und Mäzen

- Heinrich von Kaufmann-Asser (1882–1954), Ministerialbeamter, Deutscher Botschafter in Argentinien

- Onno Klopp (1822–1903), Hofrat, Publizist, Historiker, letzter Haushistoriograph der Welfen

- Jörg Kürschner (* 1951), deutscher Jurist, Redakteur des MDR, Vorsitzender des Fördervereins der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

- Rudolf Lenhartz (1925–1987), Assessor des Bergfachs, Generalbevollmächtigter der Ruhrkohle AG, Vorstandsvorsitzender der Saarbergwerke

- Hans Werner Löwe (1903–1989), Landwirt, Pferdezüchter und Hochschullehrer

- Karl de Nys (1833–1907), Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, Mitglied des Preußischen Herrenhauses, Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Trier

- Hans-Jörg Oestern (* 1945), Unfallchirurg

- Julius Ostendorff (1823–1877), Pädagoge, Namensgeber des städtischen Gymnasiums in Lippstadt, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Carl Overweg (1836–1901), Industrieller, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Heinrich Eduard von Pape (1816–1888), Erster Präsident des Reichsoberhandelsgerichts, Präsident des Disziplinarhofes für die Reichsbeamten, Vorsitzender der ersten Kommission für das Bürgerliche Gesetzbuch

- Max von Pohl (1841–1905), Jurist, Landrat, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Oppeln, Ehrenbürger der Städte Ratibor und Hultschin

- Conrad von Rappard (1805–1881), Jurist, Unternehmer, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Wilhelm von Rauchhaupt (1828–1894) preußischer Rittergutsbesitzer, Beamter, Mitbegründer der Deutschkonservativen Partei

- August Reichensperger (1808–1895), Jurist, Gründungsmitglied des Zentral-Dombau-Vereins zu Köln von 1842, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Ehrenbürger der Stadt Köln, Renonce der Guestphalia.

- Johann Gerhardt Röben (1812–1881), deutscher Jurist, Politiker, Oberamtsrichter, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung.[5]

- Victor Schmieden (1874–1945), Chirurg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

- Carl Schnabel (1843–1914), Universitätsprofessor, Montanwissenschaftler und Dichter

- Friedrich Eberhard Schnapp (* 1938) Jurist, emeritierter Hochschullehrer

- Carl Schorn (1818–1900), Landgerichtspräsident, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Klemens von Stockhausen (1845–1895), Landeshauptmann in Ostpreußen

- Carl Ferdinand von Stumm-Halberg (1836–1901), Montanindustrieller, Reichstagsabgeordneter

- Jodocus Temme (1798–1881), Jurist, Schriftsteller, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

- Carl Tewaag (1844–1928), Mitglied des Westfälischen Provinziallandtags, Jurist, Brauer, Ehrenbürger von Dortmund

- Carl Vering (1871-1955), Bauunternehmer und Philosoph

- Rudolf von Viebahn (1838–1903), General der Infanterie

- Victor Weidtman (1853–1926), Bergbauindustrieller und Verbandspolitiker, Präsident der IHK Aachen

- Julius Wiethaus (1806–1863), Jurist, Landrat, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Träger der Klinggräff-Medaille

Mit der Klinggräff-Medaille des Stiftervereins Alter Corpsstudenten wurden ausgezeichnet:

- Hermann Butzer 1993

- Michael Gante 1990

- Klaus-Peter Schönrock 2000

- Carl-Christian Knobbe 2011

Freundschaftsverhältnisse

Das Corps pflegt eine Vielzahl von Kartellen und befreundeten Verhältnissen. Aufgrund der Struktur seiner Verhältnisse zu anderen Corps wird das Corps Guestphalia Bonn zum "Blauen Kreis" innerhalb des Kösener Senioren-Convents-Verbands gezählt.

Kartell - Corps

- Corps Silesia Breslau zu Frankfurt (Oder)

- Corps Starkenburgia Gießen

- Corps Rhenania Freiburg

- Corps Guestfalia Greifswald

- Corps Marchia Berlin

- Corps Palaiomarchia-Masovia

Befreundete Corps

Offizielles Vorstellungsverhältnis

Literatur

- Horst Grimm/Leo Besser-Walzel: Die Corporationen. Frankfurt am Main 1986, S. 341

- Hans Gerhardt: Hundert Jahre Bonner Corps. Frankfurt am Main 1926

Weblinks

- Website des Corps Guestphalia Bonn

- Der Student Friedrich Hammacher in altdeutscher Tracht, Gruppenbildnis des Studentencorps Guestphalia zu Bonn, 1843

- Website des Blauen Kreises

Einzelnachweise

- ↑ Die Wünnebergiade: 1. Teil, 2. Teil

- ↑ Vergleiche dazu auch s:de:Deutschland._Ein_Wintermährchen#Caput_X.

- ↑ Vgl. hierzu Studier, Manfred: Der Corpsstudent als Idealbild der Wilhelminischen Ära - Untersuchungen zum Zeitgeist 1888 bis 1914, (=GDS, Abhandlungen zum Studenten- und Hochschulwesen, Band 3), Schernfeld 1990.

- ↑ Kösener Corpslisten 1960, 10, 544

- ↑ Kösener Corpslisten 1960, 10, 133

Wikimedia Foundation.