- Endogene Psychose

-

Klassifikation nach ICD-10 F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen F30-F39 Affektive Störungen ICD-10 online (WHO-Version 2011) Endogene Psychose ist eine in der klassischen deutschen Psychiatrie maßgebliche Sammelbezeichnung für Psychosen endogener Ursache. Psychiatriegeschichtlich wurden hierzu meist gezählt: schizophrene, manisch-depressive, affektive und genuin epileptische Psychosen.[1][2] Die Zuordnung ist jedoch je nach Autor als unterschiedlich anzusehen. Manfred Bleuler zählte nur noch die Schizophrenie zu den endogenen Psychosen.[3] Die ICD-10 Klassifikation gebraucht die Bezeichnung endogen nur im Zusammenhang mit endogener Depression. Mit dem Begriff endogene Psychose werden organische Psychosen als „exogen“ aus der Gruppe der Psychosen nosologisch ausgeschlossen. Nach der Einteilung des triadischen Systems der Psychiatrie sind auch die Variationen seelischen Wesens (Neurosen und Persönlichkeitsstörungen) als weitestgehend „psychogen“ bzw. als „nicht psychotisch“ abgegrenzt. Endogen bedeutet daher im Sinne der Abgrenzung von organischen Psychosen soviel wie „nicht-somatisch“ und im Sinne der Abgrenzung von Neurosen und Persönlichkeitsstörungen soviel wie „nicht-psychogen“.[4] Die positive Bedeutung ist jedoch vieldeutig. In der wissenschaftlichen Praxis hat sich der Begriff der Endogenität wegen der nur bedingt gültigen Grundannahmen des Konzepts und wegen der heute gültigen multikonditionalen Betrachtungsweise (Ernst Kretschmer) als problematisch erwiesen.[4]

Inhaltsverzeichnis

Grundannahmen

Das zeitlich relativ eng umrissene Auftreten der Grundannahmen des Konzepts der endogenen Psychosen um das Jahr 1900 (deutsche klassische Psychiatrie) bildet die psychiatriegeschichtliche Voraussetzung für den Begriff der Endogenität. Dieser leitet sich jedoch auch aus weiter zurückreichenden Vorstellungen her, vgl. a. Kap. Geschichte der Psychiatrie.

Objektivistische Aspekte

Die Grundannahmen können in objektivistische und subjektivistische Vorstellungen unterteilt werden, je nachdem ob ein Untersucher oder Therapeut sich eher auf einen objektiv-wertfreien oder einen eher subjektiv-einfühlenden Standpunkt stellt. Es ist wünschenswert, wenn in jedem Einzelfalle beide Gesichtspunkte so weit als möglich gemeinsam betrachtet und koordiniert werden, vgl. a. die soziologischen Krankheitskonzepte in der Psychiatrie. Dies war jedoch in der Psychiatriegeschichte so nicht immer der Fall. Aus entsprechenden Einseitigkeiten resultierten oft ideologische Auseinandersetzungen, die sich anfänglich u. a. in Bewegungen wie der Auseinandersetzung zwischen Psychikern und Somatikern[5] sowie zuletzt in den 70er und 80er Jahren des 20. Jh. zwischen den Anhängern der Antipsychiatrie und der klassischen Psychiatrie äußerten.[6] Geistesgeschichtlich ist die klassische, objektivistische Psychiatrie wesentlich durch den Neukantianismus geprägt. Als solche Vertreter sind neben Emil Kraepelin (1856-1926) vor allem Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899), Heinrich Schüle (1840-1916) und Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) zu nennen. Zum Teil waren jedoch auch Einflüsse der deutschen romantischen Medizin spürbar.[5]

Somatismus und Degenerationslehre

Möbius

Paul Julius Möbius (1853–1907) hat erstmals 1893 den Begriff „endogen“ zur systematischen Einteilung der Nervenkrankheiten in der Psychiatrie verwendet. Er hat auf „eine gewisse angeborene Anlage“ hingewiesen und dabei betont, „daß einer an einer endogenen Krankheit leide, ist nur unter der Voraussetzung möglich, daß er entartet ist“. Der Gedanke des Pathologischen wird in zahlreichen von Möbius veröffentlichten Werken deutlich und macht eine zeitgeschichtlich bedingte pessimistische Grundeinstellung deutlich - auch wenn es gleichzeitig eine Gegentendenz gab, die eine aufsteigende Entwicklung zum »type idéal« annahm. Möbius verabsolutierte den Gedanken der Degeneration jedoch nicht und wies selbst darauf hin, dass auch andere „sehr verschiedene Umstände die Krankheit hervorrufen“.[7] Zu den endogenen Nervenkrankheiten zählte er: Nervosität, Hysterie, Epilepsie, Hemikranie, Chorea Chronica, Thomson’sche Krankheit, Dystrophia musculorum progressiva und die Friedreich’sche Krankheit.[8]

Schneider

Die Begriffsbildung endogener Psychosen erfolgte in Deutschland vor allem unter der Mutmaßung und Annahme, dass für die im klinisch- praktischen Alltag am häufigsten diagnostizierten schweren psychischen Krankheiten ein kausaler, körperlich begründbarer Zusammenhang bzw. eine empirische Ursache - nach Art naturwissenschaftlicher Zusammenhänge - zu finden sei (Somatismus). Der Somatismus war innerhalb der Psychiatrie seit Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschend. Diese Auffassung wurde auch noch viele Jahre später 1931 von Kurt Schneider (1887-1967) mit der Begründung zum Postulat erhoben, dass in jeder mit psychopathologischer Symptomatik verbundenen Krankheit eine „zweispurige“ Diagnostik – „somatologisch und psycho(patho)logisch“ – zu betreiben sei. Schneider sprach von „körperlich begründbaren Psychosen“.[9] Paradigma für den Begriff der endogenen Psychosen waren daher organische Psychosen, wie z. B. die Paralyse, deren Ursache erst entdeckt worden war. Da aber für die Mehrzahl der in der klinischen Praxis diagnostizierten Fälle keine erkennbaren hirnpathologischen Befunde diagnostizierbar sind, suchte man eine Erklärung für die gängigen psychiatrischen Symptome in heredo-konstitutionellen Ursachen. Diesem Forschungsansatz kamen sowohl die Degenerationslehre als auch zahlreiche somatische Forschungsergebnisse entgegen, siehe Kap. Bestätigungen.[1]

Verlaufsdiagnostik (Kraepelinsche Regel)

Emil Kraepelin (1856-1926) hatte die bereits 1893 von ihm beschriebene Dementia praecox 1896 mit der 5. Auflage seines Lehrbuchs - zusammen mit Hebephrenie, Katatonie und Paranoia - als prognostisch ungünstige Krankheitsgruppe zusammengefasst und sie damit abgegrenzt von den manisch-depressiven Erkrankungen mit besserer Prognose.[10] Mit dem Erscheinen der 6. Auflage seines Lehrbuches „Psychiatrie“ im Jahre 1899 hielt er außer der notwendigen psychopathologischen Diagnose auch eine Verlaufsdiagnostik endogener Psychosen für angebracht. Die Kraepelinsche Regel stellt fest, dass der heutige Formenkreis der Schizophrenien (damals noch Dementia praecox-Gruppe genannt), eine ungünstigere Prognose aufweist als der Formenkreis der manisch-depressiven Erkrankungen. Die Symptome dieser letzteren Krankheitsgruppe bilden sich nach Kraepelin zurück, während die schizophrene Symptomatik chronifiziert und zur Ausbildung einer sog Defektsymptomatik oder Verblödung führt. Die Zweckmäßigkeit der Verlaufsbeobachtung hatte Kraepelin in nosologischer, systematisch abgrenzender Hinsicht von Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899) übernommen.[11] Bereits J. E. D. Esquirol (1772-1840) hatte auf den prozesshaft eigengesetzlichen Verlauf von psychischer Krankheit aus funktioneller Sicht hingewiesen.[5] Zwischen psychopathologischer und verlaufsbezogener Diagnostik wird heute noch unterschieden, wenn man von Querschnitts- (Psychopathologie) und Längsschnittsdiagnostik (Verlauf) spricht. Die Unterscheidung zwischen prognostisch günstigen und ungünstigen Erkrankungen („Dichotomie“) war entscheidend für die Einteilung in zwei verschiedene klinisch-psychiatrische Formenkreise bei endogenen Psychosen.[1][12]

Verstehbarkeit

Häufig wird mangelnde Verstehbarkeit von endogen-psychotischer Symptomatik als wesentliches Kennzeichen dieser Krankheitsgruppe angesehen. Dieses Merkmal war von Oswald Bumke (1877-1950) im Jahre 1909 zur Abgrenzung zwischen exogenen und endogenen psychischen Krankheiten eingeführt worden.[7][11] Das Kriterium „Verstehbarkeit“ nähert sich bereits den subjektivistischen Aspekten, siehe Kap. Subjektivistische Aspekte, da peristatisch bzw. psychogenetisch auslösende Faktoren bei endogenen Psychosen auch von namhaften Autoren der klassischen Psychiatrie niemals ganz bestritten wurden. Man räumte ihnen jedoch keine ursächliche (pathogene) Bedeutung ein, sondern nur einen pathoplastischen, d. h. die Symptomatik bestimmenden Einfluss, wie z. B. den auf die Ausprägung ganz konkreter Wahninhalte.[4][13][14] Der zu den namhaftesten Vertretern der klassischen deutschen Psychiatrie zählende Karl Jaspers (1883-1968) hat auch hauptsächlich den objektivierenden Aspekt der verstehenden Psychologie verfolgt. Es ist unbestreitbar, dass etwa Halluzinationen oder Wahnvorstellungen erhöhte Ansprüche an die Interpretation und das Verständnis stellen, siehe z. B. die Begriffsgeschichte der Paranoia. Kraepelin gab einen Prozentsatz von rund 15 % der Fälle an, in denen bei der Entstehung von manischen oder depressiven Erkrankungen ein Zusammenhang mit belastenden Erlebnissen erkennbar war. Silvano Arieti ist der Auffassung, Kraepelin habe die relative Unwichtigkeit psychogener Faktoren demonstrieren wollen, da er z. B. über eine Frau berichtete, die einmal nach dem Tod ihres Ehemanns, ein zweites Mal nach dem Tod ihres Hundes und zuletzt nach dem Tod ihrer Taube depressiv-psychotisch erkrankte.[15] Die Auffassung Arietis steht stellvertretend für häufig übernommene andere Auffassungen besonders im angelsächsischen Schrifttum, in dem - u. a. unter dem Einfluss von Adolf Meyer in den USA - die Lehren Sigmund Freuds eine wesentlich offenere Verbreitung als im deutschen Sprachraum fanden.[16] Freud grenzte 1894 zunächst die Aktualneurosen von den Psychoneurosen ab, später die narzisstischen Neurosen von den Übertragungsneurosen. Diese Unterscheidung bezog sich auf die verschiedenartige Behandlungstechniken. Bei Aktualneurosen besteht kein Bedarf an einer analytischen Technik der Aufdeckung. Die auslösenden Erlebnisse sind bekannt. Bei Psychoneurosen besteht Anlass zur Aufdeckung verdrängter frühkindlicher Konflikte und Szenarien. Bei Übertragungsneurosen ist die dazu erforderliche Interaktionsfähigkeit hinreichend, bei narzisstischen Neurosen nicht. Dies veranlasste Freud zu einer ätiologischen Differenzierung und Theoriebildung (Narzissmus).[17] C. G. Jung hat den Begriff der narzisstischen Neusose als Gegensatz zum Begriff der Psychose eingeführt. Die Modelle des Verstehens unterscheiden sich daher grundlegend zwischen klassischer Psychiatrie und Tiefenpsychologie.[1] An dieser Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass Bumke mit den Begriffen endogen und exogen eine ganz andere Vorstellung verband, als dies in den vorstehenden Kap. ausgeführt wurde. Endogen bedeutete für ihn nicht eine körperlich noch nicht nachgewiesene Grundlage für eine psychische Eigenschaft, sondern er verstand das von ihm eingeführte Kriterium der Verständlichkeit als synonym mit endogen, nur exogene Einflüsse klassifizierte er als unverständlich. Daher betrachtete er die Schizophrenie als eine exogene Erkrankung, vgl. Kap Begrifflicher Bedeutungsverlust.[7]

Subjektivistische Aspekte

Subjektivistische Aspekte zählen nicht mehr zu den Positionen der klassischen deutschen Psychiatrie, siehe dazu z. B. auch die Stellungnahme der Universitätsklinik Heidelberg zum Tod von Walter Bräutigam im Jahre 2010.[18] Die hier dargestellten Auffassungen von Klaus Dörner wurden erst 1978 nach dem Vorliegen der Psychiatrie-Enquête veröffentlicht.[6] Klaus Dörner versteht den Begriff endogen als Wahrnehmung der Summe aller Faktoren, die das Innenleben bzw. das Selbst eines Menschen bestimmen. Dazu zählt er: Körper, Psychisches und soziale Beziehungen, aber auch das, was wir zur Natur des Menschen zählen: Anlage, Konstitution und Temperament, auch wenn sich dies „nie positiv berechnen lässt“.[6] Der Gesichtspunkt der Einheitspsychose erscheint Dörner wohl daher auch vertretbar bzw. die Frage der nosologischen Übergänge zu bejahen, vgl. Kap. Kretschmers Typologie.[6] Der Begriff der Konstitution, „die sich nie positiv berechnen lässt“, rückt damit jedoch wieder näher an den Stahl’schen Animismus oder an die naturphilosophische Mythologisierung (Identitätsphilosophie).[5]

Bestätigungen

Die für die Psychiatrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestellten naturwissenschaftlichen Grundannahmen erfuhren durch folgende Kriterien eine Bestätigung.

Körperliche Wirkstoffe

Zur körperlichen Begründbarkeit bei der Auslösung psychotischer Störungen ist die Rolle körperlicher Agenzien, wie Alkohol, Drogen oder höhere Dosen von Cortison allgemein bekannt. Psychotische Störungen können etwa auch durch Hirninfektionen (z. B. bakteriell) ausgelöst werden (Somatogenese). Auch wenn diese Auslösung weitestgehend als „exogen“ zu bezeichnen ist, so wirft sie doch ein prinzipielles Licht auf die evtl. auch für endogene Psychosen ursächlich zugrundeliegenden Stoffwechselvorgänge.[19]

Psychopharmaka

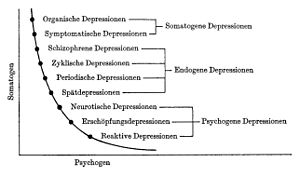

Auch Psychopharmaka sind körperliche Wirkstoffe. Wegen ihrer spezifischen Wirksamkeit sollen sie eigens erwähnt sein. Gerd Huber stellt fest, dass es von noslogischer Bedeutung ist, dass somatogene Psychosen besser auf neuroleptische, psychogene besser auf thymoleptische Medikamente reagieren, vgl. auch Kap. Psychogenese versus Somatogenese.[6][12][20][21] Die spezifische Wirksamkeit wird zurückgeführt auf die jeweils unterschiedlichen Wirkkomponenten dieser Gruppe von Psychopharmaka (Wirkspektren).[21] Die Vorstellung von spezifischen Zielsymptomen wurde u. a. auch von F. A. Freyhan und Hans-Joachim Haase vertreten.[22]

Kretschmers Typologie

Die Hypothese einer körperlich begründbaren, evt. erblich bedingten Auslösung endogener Psychosen hat durch die typologischen Arbeiten von Ernst Kretschmer (1888–1964) wissenschaftliche Bestätigung erfahren. Diese Arbeiten bezogen sich auch auf die Erblichkeit bei der Auslösung von Psychosen. Die Typenlehre Kretschmers wird als physische Konstitutionslehre bezeichnet. Kurt Westphal hat 1931 anhand von über 8000 Fällen eine statistische Korrelation von Körperbautypen und den Hauptformen endogener Erkrankungen nachgewiesen. Schizophrene Patienten sind demnach in ihrem Körperbau vorwiegend leptosom, manisch-depressive vorwiegend pyknisch und epileptische vorwiegend athletisch.[2] Allerdings stellt sich die Frage der sog. fließenden Übergänge von normalen Variationen seelischen Verhaltens zu psychischen Krankheitsbildern. Nach Gerd Huber sind diese Übergänge zwar denkbar, werden praktisch aber kaum beobachtet. Eher bestätige sich der klinische Eindruck eines „Sprungs“. Daher sei offensichtlich zu unterscheiden zwischen einem genetisch bestimmten Krankheitsfaktor und einer genetisch bestimmten Gesamtkonstitution, die sich sowohl auf normalpsychologische Qualitäten als auch auf die durch den Körperbau bestimmten Eigenschaften beziehe.[12] Auch von Kurt Schneider wird die Frage der Übergänge speziell zwischen Zyklothymie und Schizophrenie als grundsätzlich nicht unmöglich, aber im klinischen Alltag als nicht beobachtet abgelehnt.[9]

Zwillingsforschung

Weitere Bestätigung erhielt die Endogenitätstheorie durch die Ergebnisse der Zwillingsforschung bei der Schizophrenie und anderen chronischen Psychosen. Ein entsprechender Erbgang wird infolge der bei Schizophrenie erhöhten Konkordanzziffern angenommen, die vor allem bei eineiigen Zwillingen feststellbar sind.[12][23][24][25][26]

Rezeption

Robert Sommer und Adolf von Strümpell verwendeten 1893 erstmals den Begriff „endogen“ in beschreibendem Zusammenhang mit psychischer Krankheit. Sommer schlug 1894 vor, den Begriff „degenerativ“ auf die chronisch verlaufenden Geistesstörungen einzuschränken, während „endogen“ für die prognostisch günstigeren Formen zu verwenden sei.[27] Die grundlegende Annahme der Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Krankheitsursachen wurde von Emil Kraepelin seit der 5. Auflage seines Lehrbuchs im Jahre 1896 übernommen.[7][10] Obwohl Karl Jaspers zu den Vertretern der klassischen Psychiatrie gezählt wird, hat er als kritischer, philosophisch orientierter Autor die Unterscheidung zwischen endogenen und exogenen Psychosen nicht als sinnvoll betrachtet.[28]

Endogene Psychosen und ICD-10

In der ICD-10, Kapitel V, werden die psychischen Störungen überwiegend beschreibend klassifiziert, d. h. ohne Berücksichtigung einer auslösenden Ursache (vgl. Nosologie). Lediglich die Diagnosen unter F00 bis F09 („Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen “) und F10 bis F19 („Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“) werden mit Bezug auf die Ursache verschlüsselt. Der Begriff „endogen“ wird nur noch im Zusammenhang mit der endogenen Depression verwendet.

Kritik

Verabsolutierungen

Öfters wird die Auffassung vertreten, dass der Begriff „endogen“ ätiologische Vorstellungen erweckt, wie „ausschließlich vererbt“, „angeboren“, „nicht von außen bedingt bzw. ausgelöst“, d. h. „nicht exogen“. Solche Gedankengänge erscheinen aber gerade in der Psychiatrie unangebracht, da sie als begriffliche Vorstellungen den Umgang mit dem Patienten bestimmen und vielfach zu einem persönlichkeitsfernen diagnostischen Denken und Diagnostizieren in der Psychiatrie geführt haben.[15]

Diese Kritik äußert auch Dorothea Buck an Kraepelins Werk.[29]

Ähnlich verhielt sich Karl Jaspers, der vor einer Verabsolutierung einseitiger Extrempositionen wie etwa der geisteswissenschaftlich-psychogenetischen oder der naturwissenschaftlich-somatogenetischen warnte. Diese Verabsolutierung gehe damit einher, den jeweils anderen bzw. entgegengesetzten Gesichtspunkt weniger zu bewerten. In der Tat gebe es eine klare Trennung von Hirnprozessen. Aber deshalb sei es nicht angebracht, in der Hirnforschung die Aufgabe der Psychiatrie zu sehen, sondern vielmehr eine unter anderen.[28]

Psychogenese versus Somatogenese

- Hauptartikel: Psychogenese versus Somatogenese bei WIKIVERSITY siehe auch Kap. Weblinks

Die Frage nach der Abgrenzung zwischen Neurosen und Psychosen ergibt sich aus vorgenannter Konsequenz möglicher Unterbewertung psychogentischer Zusammenhänge bzw. möglicher Überbewertung von kausal-naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Lassen die festgestellten Kriterien für die Diagnose endogener Psychosen eine solche Abgrenzung zwischen den Krankheitsbildern zweifelsfrei erkennen? Ist diese Unterscheidung in der Praxis unbedenklich durchführbar? Oder handelt es sich dabei eher um eine Theorie hoher Komplexität, bei der ein jeweils allzu hoher endogener, somatischer oder psychogener Abstraktionsgrad durch die jeweils vorhandenen empirischen Befunde nicht mehr gedeckt werden kann? Für Gerd Huber lassen sich diese nosologischen Fragen durch die Ergebnisse der Wirksamkeit und Anwendung von Psychopharmaka besser verstehen, vgl. a. Kap. Psychopharmaka.[20][21] Das Kielholz-Schema scheint die Annahmen der klassischen Psychiatrie zu bestätigen, legt jedoch die Vorstellung der Übergänge bzw. der Mischbilder nahe (Einheitspsychose). Trotz aller dieser Vorbehalte: - Bei Neurosen liegt das Schwergewicht eher auf der Längsschnittbetrachtung, siehe Kap. Verlaufsdiagnostik (Kraepelinsche Regel), auch wenn damit nicht so sehr der prognostische Krankheitsverlauf (Zukunft) als vielmehr die Lebensgeschichte (Vergangenheit) gemeint ist. Die Verlaufsbeobachtung gestattet auch hier, unterschiedliche Schweregrade zwischen Neurose und Psychose festzustellen. Neurosen stellen den leichteren Grad der Erkrankung dar. Auch stellt sich bei Neurosen noch deutlicher als bei Psychosen die bereits oben in Kap. Kretschmers Typologie gestellte Frage der Übergänge. - Kausale Betrachtung bei Neurosen ist zur Beurteilung wichtiger lebensgeschichtlicher Faktoren wie denen des Familienmilieus, der Familientradition und der sozialen und kulturellen Umwelt nur schwer möglich. Jaspers betonte die Abgrenzung zwischen Neurosen und Psychosen, hielt jedoch Übergänge sowohl zwischen beiden Krankheitsgruppen als auch zwischen Neurose und Normalpsychologischem prinzipiell für möglich. Bei der Psychose sei das Selbst betroffen, bei der Neurose nicht.[28] Stavros Mentzos hat eine Systematik vorgeschlagen, welche die bisher als endogene Psychosen verstandenen psychotischen Krankheiten in ein psychodynamisch und psychogenetisch interpretiertes Konzept einbezieht. Die Unterschiede zwischen Neurose und Psychose wie z. B. die unterschiedliche Schwere der Krankheiten werden auf strukturelle Unterschiede in der Ich-Differenzierung zurückgeführt.[19]

Begrifflicher Bedeutungsverlust

Die psychiatrische Bedeutung des Begriffs „endogen“ ist auch durch die Bedeutung des Gegenbegriffs „exogen“ festgelegt. Durch die sehr ausführliche begriffliche Umschreibung exogener Noxen hat Karl Bonhoeffer (1868-1948) indirekt auch die Bedeutung des Begriffs „endogen“ beeinflusst. Als solche exogenen Noxen legte er fest: Infektionskrankheiten, zur Erschöpfung führende somatische Erkrankungen und Autointoxikationen des Nervensystems, die von den verschiedensten Organen ausgehen (z. B. vom Leberstoffwechsel). Indem er diesen Noxen jedoch auch einen Einfluss auf die Seele einräumte, deren Auswirkungen er als exogene psychische Reaktionstypen (Exogenes Psychosyndrom) beschrieb, gewann dieser Begriff sogar an Bedeutung für die Gruppe der eher psychogenen Erkrankungen (Neurosen und Persönlichkeitsstörungen). Da aber auch endogene Psychosen nicht ohne psychogene Einflüsse bestehen, war konsequenterweise zwischen endogen-psychogenen und exogen-psychogenen Einflüssen zu trennen. Dies erschien aber praktisch kaum durchführbar. Eine konsequente begriffliche Unterscheidung erscheint somit fraglich. Letztlich ist auch das Nervensystem selbst ein Organ, das rein somatisch Einfluß auf die Seele ausübt. „Organisch“ und „somatisch“ wurden aber mit „exogen“ als synonym verstanden. Damit erschien der Gebrauch des Begriffs „endogen“ eigentlich überflüssig.[7] Für Karl Jaspers ist die Trennung zwischen endogenen und exogenen Ursachen auf die Innen- und Umwelt bezogen. Da es aber ein Grundphänomen jedes Lebens darstelle, sich in der Umwelt zu verwirklichen, werde durch den Begriff der endogenen Psychose ein entscheidender Teilbereich des Lebens ausgeklammert. Äußere Einwirkungen und innere Veranlagung stünden in allzu enger Wechselwirkung.[28] Rainer Tölle hat angemerkt, dass der Gebrauch des Begriffs „psychogen“ nicht mechanistisch missverstanden werden dürfe, so wie man in der Medizin z. B. von „nephrogen“ oder „vertebragen“ usw. spreche (vgl. auch Uhrengleichnis).[4] Dies gilt auch für den von Hubert Tellenbach geprägten Begriff des „Endon“.[7][30]

Unspezifische Schädigungsfolgen

Eine andere 1911 von Karl Bonhoeffer formulierte Kritik ist das Argument der unspezifischen Schädigungsfolgen durch eine spezifische Erkrankung des Gehirns.[6] Dieses Gesetz der Unspezifität bedeutet, dass einer großen Zahl von Ursachen eine nur kleine Zahl daraus ggf. ableitbarer psychischer Krankheitsbilder gegenübersteht und dass die verschiedenen psychotischen Zustände wie Delirien, Dämmerzustände, Halluzinosen, amentielle Zustandsbilder, Katatonien, paranoide und paranoid-halluzinatorische Bilder schon deshalb nicht an eine bestimmte Ätiologie gebunden sind. Sie können also bei einer Vielzahl von Erkrankungen auftreten.[1] Demzufolge wurde der von Bonhoeffer geprägte Begriff des Reaktionstypus exogener Psychosen vor allem in Deutschland u. a. durch Ernst Ritterhaus (1920) und Eugen Kahn (1921) aufgegriffen. Durch diesen Begriff wurde die ätiologische Unspezifität bzw. die mangelhafte ätiologische Korrelation der cerebralen Symptomatik zum Ausdruck gebracht. Gleichsam als Gegenstück dazu versuchte Kurt Schneider, bestimmte Symptome als charakteristisch für gewisse endogene Psychosen hervorzuheben (Symptome ersten Ranges).[7]

Mit Einheitspsychose ist die von Heinrich Neumann (1814–1884) vertretene Vorstellung gemeint, dass es keine voneinander unterscheidbaren psychischen Krankheiten und daher auch keine unterschiedlichen seelischen Krankheitseinheiten gibt. – Die entgegengesetzte Vorstellung - wie sie von der klassischen deutschen Psychiatrie vertreten wurde - besagt, dass bestimmten ätiologischen Ursachen auch ganz bestimmte psychopathologische Krankheitsbilder entsprechen. Diese letztere Auffassung wurde u. a. von Kurt Schneider vertreten, vgl. Kap. Unspezifische Schädigungsfolgen. Sie war für die Versuche einer Unterscheidung zwischen exogener und endogener Psychose bestimmend. Viele psychotherapeutische Schulen und allen voran die Psychoanalyse haben zu der gegenteiligen Vorstellung einer Einheitspsychose bzw. Einheitsneurose tendiert.[7]

Paradoxes

Man mag dem Versuch einer Klassifikation endogenener Nervenkrankheiten wie sie von Möbius vorgeschlagen wurde, entgegenhalten, dass erbliche Faktoren bei endogenen Psychosen auch heute noch nicht genügend aufgeklärt sind. Wo die Erblichkeit der von Möbius vorgeschlagenen Krankheitsgruppe jedoch erwiesen wurde, wie etwa bei der Dystrophia musculorum progressiva, bei den Heredoataxien und der Chorea Huntington, da versagt man diesen Krankheiten die von Möbius gewollte, auf der Gleichsetzung zwischen psychischer und neurologischer Krankheit beruhende Zuordnung. Die mit dem Begriff „endogene Psychosen“ verbundene „psychische“ und bewusstseinsbildende psychogene Komponente fehlt hier rein theoretisch ganz. Die erwiesenermaßen erblichen Krankheiten werden heute als rein neurologische Erbkrankheiten „ohne“ psychogene Komponente aufgefasst.[3] Es fragt sich aber, warum die postulierte „Erblichkeit“ oder „körperliche Begründbarkeit“ scheinbar notwendig ein Postulat bleiben muss, siehe auch den offensichtlichen Widerspruch der „nicht somatischen Genese“ in Abgrenzung von nachweisbar organischen Psychosen wie z. B. der Paralyse und die Forderung nach körperlich-endogener Begründbarkeit, wo körperliche Anhaltspunkte nicht nachweisbar sind.[7]

Geschichte der Psychiatrie

Klaus Dörner glaubt, dass bereits William Battie (1703-1776) mit seinem Konzept der „original madness“ das Problem der Endogenität vorwegnahm. „Original madness“ ist durch „innere Störungen“ (internal disorders) der Nervensubstanz bedingt und von „consequential madness“ (Symptomatische Psychosen) zu unterscheiden. - Als man die moralische Behandlung einführte, hätten noch keine technischen oder anderen Möglichkeiten bestanden, die endogenen Psychosen (manisch-depressives Irresein und Schizophrenie) von organischen oder exogenen Psychosen zu trennen. Das York Retreat schloss nur angeborenen Blödsinn als Grund zur Krankenhausaufnahme aus. - Schelling habe mit seiner Identitätsphilosophie die Gedanken der Aufklärung - insbesondere Kants Anthropologie - fortgesetzt, jedoch mit der Unterscheidung zwischen Geist und Seele den Begriff „Endogenität“ vorbereitet. Endogenität bezieht sich dabei auf den Austausch zwischen Seele und Geist, vgl. a. Geisteskrankheit. Schelling habe einem »seelischen« Faktor (Selbst) oder auch der Genialität eine instinkthafte, über alle empirische Verifizierung und Objektivierung erhabene Unangreifbarkeit zugesprochen, vgl. Kap. Subjektivistische Aspekte.[5] Es sei somit unrichtig, den Begriff der endogenen Psychose nur unzureichend naturwissenschaftlich bestätigt zu sehen. In ihm seien auch Teile der romantischen Medizin enthalten, die gerade eine Kontinuität mit dem unbedingten moralischen Anspruch der deutschen Aufklärung und Romantik enthielten und vielleicht nicht zuletzt deshalb in der Vernichtung lebensunwerten Lebens gipfelten.[31]

Fazit

Auch wenn es die Kritik am Konzept der endogenen Psychose nahelegt, aus Gründen allgemeiner wissenschaftlicher Verbindlichkeit auf die Verwendung dieses Konzepts der klassischen deutschen Psychiatrie ganz zu verzichten und es zahlreiche gute Gründe dafür gibt, es als veraltet zu bezeichnen, so ist die Bezeichnung „endogen“ doch ein Terminus, der in kaum einem Psychiatrie-Lehrbuch fehlt, da er zu den unerlässlichen Einteilungs-, Ursachen- und Verlaufsbegriffen dieses Fachgebiets zählt. Zu diesen Begriffen zählen u. a. auch die Gegenbezeichnungen, mit deren Hilfe die Gruppe der endogenen Psychosen von anderen Krankheitsgruppen abgrenzbar sein müssen wie etwa die Bezeichnungen „exogen“ und „psychogen“. Es konnte allerdings gezeigt werden, dass die Bezeichnung „endogen“ auch von diesen abgrenzenden Begriffen Anleihen gemacht hat. Es bleibt für „endogen“ daher vielfach nur die Bedeutung von „rätselhaft“ (kryptogentisch) und teilweise auch „vererbt“.[3][32] Es muss daher die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Begriff endogen häufig dazu Anlass gegeben hat, sich entweder mehr in die Richtung der somatischen Medizin oder in die einer rein psychogenen Sichtweise zu bewegen. Rudolf Degkwitz spricht daher von der „bekannten Zweigleisigkeit, hier psychisch, da somatisch“ (Leib-Seele-Problem).[7]

Literatur

- Jakob Wyrsch: Zur Geschichte und Deutung der endogenen Psychosen. Thieme, Stuttgart 1956

- Rudolf Degkwitz (Hrsg.) & Hans-Joachim Bochnik (Mitverf.): Zum umstrittenen psychiatrischen Krankheitsbegriff. In: Standorte der Psychiatrie ; Bd. 2, U&S-Taschenbücher 65, Urban & Schwarzenberg, München 1981, ISBN 3-541-07972-X

- Bernhard Pauleikhoff: Endogene Psychosen als Zeitstörungen: Zur Grundlegung einer personalen Psychiatrie unter Berücksichtigung historischer Entwicklung. Hürtgenwald 1986

- Peter Reuter: Springer Lexikon Medizin. Springer, Berlin u. a. 2004, ISBN 3-540-20412-1; (eingeschränkte Online-Version (Google Books)).

- Christoph Mundt: Einheit oder Vielfalt von Endogenität der Psychosen? In: Christoph Mundt, Henning Sass: Für und wider die Einheitspsychose. Thieme, Stuttgart u. a. 1992; Seite 81–90.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e Uwe Henrik Peters: Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, Medizinische Psychologie. Urban & Fischer, München 62007; ISBN 978-3-437-15061-6; (a) und (b) zu Stw. „endogen“ und „endogene Psychosen“: Seite 160; (c) zu Stw. „Dementia praecox“: Seite 117; (d) zu Stw. „Verstehen und Übertragung“ siehe das Lemma „Übertragungsneurose“ bei Peters: Seite 450, 575, 676; (e) zu Stw. „Reaktionstypen, akute exogene“, Seite 463. (online)

- ↑ a b Peter R. Hofstätter (Hrsg.): Psychologie. Das Fischer Lexikon, Fischer-Taschenbuch, Frankfurt am Main 1972, ISBN 3-436-01159-2; Seiten 330-332

- ↑ a b c Eugen Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie. bearbeitet von Manfred Bleuler unter Mitarbeit von J. Angst et al., Springer, Berlin 151983, ISBN 3-540-11833-0; Allgemeiner Teil, Abs. D Einteilung der psychischen Störungen, Kap. III. Die Grundformen psychischer Erkrankungen, Seite 118.

- ↑ a b c d Rainer Tölle: Psychiatrie. Kinder- und jugendpsychiatrische Bearbeitung von Reinhart Lempp. Springer, Berlin 71985, ISBN 3-540-15853-7; (a) zu Stw. „Definition“: Seite 15 oben; (b) zu Stw. „Relativität nosologischer Unterscheidungen nach dem triadischen System“: Seite 14 ff.; (c) zu Stw. „pathoplastisch“: Seite 212; (d) zu Stw. „Hypostasierung oder mechanistische Sichtweise:“ Seite 15 unten

- ↑ a b c d e Klaus Dörner: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. (1969) Fischer Taschenbuch, Bücher des Wissens, Frankfurt am Main 1975, ISBN 3-436-02101-6; (a) zu Stw. „Psychiker und Somatiker“: Seite 281 ff.; (b) zu Stw. „Neukantianismus“: Seite 208; (c) zu Stw. „Prozesshafter Krankheitsverlauf“: Seite 175; (d) zu Stw. „Animismus“: Seiten 55 ff., 71, 122, 202, 288; (e) zu Stw. „Begriffsgeschichte der Endogenität (Vorläufer)“: Seiten 56 f., 98, 178, 260, 288, 339 f.

- ↑ a b c d e f Klaus Dörner und Ursula Plog: Irren ist menschlich oder Lehrbuch der Psychiatrie / Psychotherapie. Psychiatrie-Verlag Rehburg-Loccum 71983, ISBN 3-88414-001-9; (a) zu Stw. „Antipsychiatrie“: Seite 439; (b) zu Stw. „Psychiatrie-Enquête“: Seite 12; (c) zu Stw. „endogen im Sinne des Selbsts“: Seite 11, 39 , 52, 86, 93; (d) zu Stw. „Wirksamkeit von Psychopharmaka (Antidepressiva) versus Psychotherapie“: Seite 93; (e) zu Stw. „Kritik des Begriffs »endogene Psychose« durch Bonhoeffer“: Seite 236; (f) zu Stw. „Einheitspsychose“: Seite 89.

- ↑ a b c d e f g h i j Rudolf Degkwitz et al. (Hrsg.): Psychisch krank. Einführung in die Psychiatrie für das klinische Studium. Urban & Schwarzenberg, München 1982, ISBN 3-541-09911-9; Spalten nachfolgend mit ~ angegeben: - (a) zu Stw. „Erster Gebrauch des Begriffs“: Seite 230~2-231~1; (b) zu Stw. „Verstehbarkeit“: Seite 232~2; (c) zu Stw. „Verstehbarkeit nach Bumke synonym mit Endogenität“: Seite 232~2; (d) zu Stw. „Rezeption“: Seite 231~1; (e) zu Stw. „Bedeutungsverlust“: Seiten 95~1, 235 f.; (f-g) zu Stw. „Hypostasierung und Problem des » Endon «“: Seite 232~1-2; (h) zu Stw. „Unspezifität“: Seiten 233~2, 234~1; (i) zu Stw. „Einheitspsychose versus Krankheitseinheiten“: Seite 169; (j) zu Stw. „Bekannte Zweigleisigkeit“: Seite 232~2.

- ↑ Paul Julius Möbius: Abriß der Lehre von den Nervenkrankheiten. Ambrosius Abel (Arthur Meiner), Leipzig, 1893, 188 Seiten.

- ↑ a b Kurt Schneider: Klinische Psychopathologie. (1931) Georg Thieme Verlag Stuttgart 111976, ISBN 3-13-398211-7; (a) zu Stw. „Notwendig somatisches Konzept“: Seite 1 f.; (b) zu Stw. „Frage der Übergänge“: Seite 6, 12

- ↑ a b Emil Kraepelin: Psychiatrie. - Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. 5., vollst. umgearb. Aufl. Leipzig: Barth 51896; online

- ↑ a b Oswald Bumke: Lehrbuch der Geisteskrankheiten. Verlag J. F. Bergmann, München, 61944; (a) zu Stw. „Verlaufsbeobachtung“: Seite 1 f.; (b) zu Stw. „Verstehbarkeit“: Seite 559. Anm.: Mit der 6. Auflage des Lehrbuchs ist auf den noch in der ersten Auflage verwendeten Begriff „endogen“ gänzlich verzichtet worden.

- ↑ a b c d Gerd Huber: Psychiatrie. Systematischer Lehrtext für Studenten und Ärzte. F.K. Schattauer, Stuttgart 1974, ISBN 3-7945-0404-6; (a) zu Stw. „Kraepelinsche Regel“: Seite 98 f.; (b) zu Stw. „Nosologische Diagnostik und Differentialdiagnostik der Psychosen im Rahmen der Pharmakotherapie (Kielholz-Schema)“: Seiten 112, 122; (c) zu Stw. „Vererbung und Konstitution“: Seite 131 ff.; (d) zu Stw. „Vererbung und Konkordanzziffern bei Schizophrenien“: Seite 138.

- ↑ Uwe Henrik Peters: Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie. Urban & Schwarzenberg, München 31984; Stw. „pathoplastisch“: Seite 401; Stw. „Strukturanalyse“: Seite 541 f.

- ↑ Karl Birnbaum: Psychische Verursachung seelischer Störungen und die psychisch bedingten abnormen Seelenvorgänge. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1918

- ↑ a b Hans-Joachim Haase: Depressionen. Entstehung – Erscheinung – Behandlung. F. K. Schattauer, Stuttgart 1976, ISBN 3-7945-0475-5; (a) zu Stw. „Verstehbarkeit“: Seiten 73, 141-179, (b) zu Stw. „Grundlegende Kritik am Begriff der Endogenität“: Seite 2

- ↑ Thure von Uexküll: Grundfragen der psychosomatischen Medizin. Rowohlt Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg 1963; Teil II. Kap. 1. Die Psychoanalyse und die psychosomatische Medizin. Seite 44

- ↑ Sigmund Freud: GW VIII, 371

- ↑ Klinikum der Universität Heidelberg: Newsletter 2010 (online)

- ↑ a b Stavros Mentzos: Neurotische Konfliktverarbeitung. Einführung in die psychoanalytische Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuerer Perspektiven. © 1982 Kindler, Fischer-Taschenbuch, Frankfurt 1992, ISBN 3-596-42239-6; Seite 147 ff.

- ↑ a b Paul Kielholz & Raymond Battegay: Psychiatrische Pharmakotherapie in Klinik und Praxis. Hans Huber, 1971 - 293 Seiten

- ↑ a b c Paul Kielholz: Diagnose und Therapie der Depression für den Praktiker. Lehmann-Verlag, München 1971

- ↑ Otfried K. Linde: Pharmakopsychiatrie im Wandel der Zeit. Erlebnisse und Ergebnisse. Tilia, Klingenmünster 1988; Seiten 141, 142, 246, 336

- ↑ W. Maier & D. Lichtermann, M. Rietschel, T. Held, P. Falkai, M. Wagner et al.: Genetik schizophrener Störungen. In: Nervenarzt. 70, 1999, S. 955–969.

- ↑ E. S. Gershon & L. E. DeLisi, J. Hamovit, J. I. Nurnberger, M. E. Maxwell, J. Schreiber et al.: A controlled family study of chronic psychoses. In: Archives of General Psychiatry. 45, 1988, S. 328–336.

- ↑ K. S. Kendler & M. Mc Guire, A. M. Greunberg, A. O‘Hare, M. Spellman, D. Walsh: The Roscommon family study. I. Methods, diagnosis of probands, and risk of schizophrenia in relatives. In: Archives of General Psychiatry. 50, 1993, S. 527–540.

- ↑ J. Parnas & T. D. Cannon, B. Jacobsen, H. Schulsinger, F. Schulsinger, S. A. Mednick: Lifetime DSM-III-R diagnostic outcomes in the offspring of schizophrenic mothers. In: Archives of General Psychiatry. 50, 1993, S. 707–714.

- ↑ Robert Sommer: Diagnostik der Geisteskrankheiten. 1894

- ↑ a b c d Karl Jaspers: Allgemeine Psychopathologie. Springer, Berlin 91973, ISBN 3-540-03340-8; (a) 3. Teil: Die kausalen Zusammenhänge des Seelenlebens (erklärende Psychologie), Abs. c) Endogene und exogene Ursachen. Seite 378 ff.; (b-c) 4. Teil: Die Auffassung der Gesamtheit des Seelenlebens, § 2 Die Grundunterscheidungen im Gesamtbereich der Seelenkrankheiten, II. Wesensunterschiede, (b) Abs. c) Organische Hirnkrankheiten und endogene Psychosen, Seite 482 f.; (c) Abs. b) Neurose und Psychose, Seite 481 f.; (d) Seitenangabe siehe (a).

- ↑ Dorothea Buck: 70 Jahre Zwang in deutschen Psychiatrien – erlebt und miterlebt. (PDF) 20. Januar 2008

- ↑ Hubert Tellenbach: Melancholie. Zur Problemgeschichte, Typologie, Pathogenese und Klinik. Mit einem Geleitwort von V. E. von Gebsattel. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1961. Untertitel der 2., erweiterten Auflage 1974: Problemgeschichte, Endogenität, Typologie, Pathogenese. In der 3. Auflage 1976 und der 4. Auflage 1983, die jeweils nochmals erweitert wurden: Problemgeschichte, Endogenität, Typologie, Pathogenese, Klinik. ISBN 3-540-11255-3.

- ↑ Klaus Dörner: Nationalsozialismus und Lebensvernichtung. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Heft 2, 1967; Seite 121-152

- ↑ Jakob Wyrsch: Klinik der Schizophrenie. In: H. Gruhle (Hrsg.) Psychiatrie der Gegenwart. Bd. II, Berlin 1960

Weblinks

Wikiversity: Somatogenese und Psychogenese in der psychiatrischen Wissenschaft – Kursmaterialien, Forschungsprojekte und wissenschaftlicher Austausch

Wikiversity: Somatogenese und Psychogenese in der psychiatrischen Wissenschaft – Kursmaterialien, Forschungsprojekte und wissenschaftlicher Austausch- Endogene Psychose auf einer Webseite der FH Dortmund

Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!

Wikimedia Foundation.