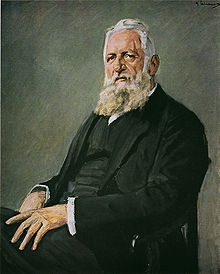

- Franz Adickes

-

Franz Bourchard Ernst Adickes (* 19. Februar 1846 in Harsefeld bei Stade; † 4. Februar 1915 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Kommunalpolitiker. Er war ab 1873 zweiter Bürgermeister von Dortmund, ab 1876 Oberbürgermeister von Altona und vom 14. Oktober 1890 bis zum 1. Oktober 1912 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main.

Adickes ist in der gesamten Geschichte von Frankfurt am Main der Bürgermeister mit der längsten Amtszeit und angesichts seiner Weichenstellungen in der für die Frankfurter Stadtentwicklung so bedeutenden Gründerzeit auch einer der bedeutendsten.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Franz Adickes wurde als Sohn des aus dem friesischen Land Wursten (bei Cuxhaven) stammenden pietistischen Amtsrichters Wilhelm Adickes (1817-96) und der aus einer Hugenottenfamilie stammenden Therese Chappuzeau (1822-98) geboren. Auch beide Großväter bekleideten öffentliche Ämter, Erich Friedrich Adickes (1778-1838) war 1819-38 Mitglied der Ständeversammlung im Königreich Hannover, Christoph Wilhelm Chappuzeau war Amtmann in Bederkesa.[1] Die Mutter war eine Nachfahrin des französischen Reisenden und Schriftstellers Samuel Chappuzeau[2] (1625-1701), den es 1682 in die heute niedersächsische Region (nach Celle) verschlug.

Ab 1860 besuchte er die Hohe Schule in Hannover und erwarb dort das Abitur.[3] Dort war er bei der verbotenen Schülerverbindung Hercynia aktiv.[4]

Adickes studierte 1864-67 in Heidelberg, München und Göttingen die Rechtswissenschaften. In Heidelberg war er ab 1864 Mitglied der Burschenschaft Allemannia Heidelberg (SK). Nach dem Referendariat an den Amtsgerichten Hannover und Neustadt leistete er Wehrdienst und nahm im 3. Garde-Regiment zu Fuß als Unteroffizier und Reserveleutnant am Deutsch-Französischen Krieg teil.[5] Mit dem Assessorexamen beendete er 1873 in Berlin seine Berufsausbildung. Eine Bewerbung auf das Amt des zweiten Bürgermeisters in Dortmund bildet den Ausgangspunkt seiner beachtlichen kommunalpolitischen Karriere.[3]

Am 27. September 1873 desselben Jahres heiratete er in Kassel die im nordhessischen Waldkappel geborene Sophie Therese Lambert (1848-1922), Tochter des Kasseler Medizinalrats Fritz Lambert und dessen Frau Maria.[1]

Franz und Sophie Adickes hatten vier Kinder:

- Friedrich, der einzige Sohn, verstarb im Juli 1874 im Alter von vier Tagen.

- Theodore (1875-1945) heiratete 1895 den Frankfurter Komponisten und Ersten Kapellmeister der Oper Frankfurt, Dr. Ludwig Rottenberg (1864-1932). Ihre Tochter Gertrud (1900−1967) heiratete 1924 den Frankfurter Komponisten Paul Hindemith.

- Gertrud (1878-1960) heiratete 1900 den Wirtschaftsmagnaten und Politiker Dr. Alfred Hugenberg (1865-1951) und hatte mit ihm einen Sohn und drei Töchter.

- Erika (1889-1960) heiratete Karl Eisenlohr.

Diese Eheschließungen sind insofern bemerkenswert, dass Theodores Mann Ludwig Rottenberg aus einer jüdischen Familie aus Tschernowitz/Bukowina stammte, sein Schwippschwager, Gertruds Mann Alfred Hugenberg dagegen ein reaktionärer Politiker (Vorsitzender der DNVP 1928-33) und antisemitischer Verleger und vor allem ein maßgeblicher Wegbereiter der Machtergreifung Hitlers war, in dessen erstem Kabinett er als Wirtschaftsminister saß. Adickes war also sowohl der Schwiegervater eines jüdischen Dirigenten als auch der von Hitlers wichtigstem Koalitionspartner – dessen Managerkarriere allerdings seinerseits in der Adickes' jüdischem Freund Wilhelm Merton gehörenden Metallgesellschaft begann.

Adickes starb zweieinhalb Jahre nach Ende seiner Amtszeit als Frankfurter Oberbürgermeister. Sein Grab befindet sich auf dem Hauptfriedhof Frankfurt (Gewann II GG 24).

Dortmund und Altona

Im Juli 1873, kurz nach seinem Zweiten Staatsexamen, wurde er einstimmig zum zweiten Bürgermeister von Dortmund gewählt. In seiner dreijährigen Amtszeit lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Stiftungs- und Armenwesen Dortmunds.[3]

1876 wurde Adickes als zweiter Bürgermeister in die preußische Stadt Altona vor den Toren des Stadtstaats Hamburg berufen, ab 1883 war er dort Oberbürgermeister. Sein Vorgänger Friedrich Thaden war 27 Jahre im Amt gewesen, bei seinem Amtsantritt gehörte Altona noch zu Dänemark. Adickes' Wahl war der erste Amtswechsel seit dem Anschluss an Preußen 1863 und der deutschen Reichsgründung 1871. Die größte Herausforderung seiner Amtszeit bestand in der Positionierung Altonas gegenüber der sich damals sehr erfolgreich zu einer modernen Weltstadt entwickelnden Nachbarstadt Hamburg. Adickes setzte hier auf die Schaffung moderner Infrastruktur und die Förderung der Industrialisierung. Nachdem kurz vor seinem Amtsantritt bereit die teilweise unterirdisch geführte Altonaer Hafenbahn in Betrieb ging, konnten 1884 die Königliche Eisenbahndirektion Altona und die Altona-Kaltenkirchener Eisenbahngesellschaft AG gegründet werden.

Adickes vergrößerte die Stadt Altona durch Eingemeindungen und gewann auf diese Weise Entwicklungsfläche für die räumlich beengte, im Osten unmittelbar an die Hamburger Innenstadt (St. Pauli) angrenzende Hafenstadt. Die zu Altona kommenden Nachbargemeinden erhielten durch den Zusammenschluss Zugang zu moderner großstädtischer Infrastruktur wie Kanalisation, Strom- und Gasversorgung, Schulen und Straßenbahnanschluss. 1889 wurden Ottensen, Altonas unmittelbarer Nachbar im Westen und selbst bereits stark industrialisiert, und Neumühlen, 1890 Bahrenfeld, Othmarschen und Övelgönne an die Stadt Altona angegliedert. Dadurch und durch die Zuwanderung infolge der Industrialisierung wuchs Altonas Bevölkerung während Adickes' Amtszeit rapide an: Im Jahr vor seinem Amtsantritt, 1875, hatte Altona 84.099 Einwohner, am Ende seiner Amtszeit 1890 waren es 143.249.

Zu seinen über die Stadtgrenzen hinausgehenden staatspolitischen Verdiensten gehört die von ihm vorangetriebene Stärkung der Selbstverwaltung der Provinz Schleswig-Holstein innerhalb Preußens.[5] 1884 wurde er qua Amt in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister Mitglied des Preußischen Herrenhauses (MdH), der Ersten Kammer des Landtags und blieb als solcher auch in seiner Frankfurter Zeit bis 1912, einer 1914 erfolgten persönlichen Berufung ins Herrenhaus folgte er nicht mehr.[6]

Oberbürgermeister von Frankfurt

Der wie Adickes aus dem ehemaligen Land Hannover stammende Frankfurter Oberbürgermeister Johannes Miquel wurde 1890 zum preußischen Finanzminister ernannt und wechselte deshalb nach Berlin. Miquel hatte in seiner zehnjährigen Amtszeit wichtige Entscheidungen und Projekte realisiert, die viel dazu beitrugen, die gesellschaftlich noch teilweise dem Spätmittelalter verhaftete Patrizierrepublik in eine moderne Metropole des Industriezeitalters zu verwandeln, etwa durch für eine moderne Großstadt unerlässliche technischen Großprojekten wie die Mainkanalisierung (1886) und den neuen Hauptbahnhof (1888). Nicht unbedeutend war außerdem, dass der Finanzexperte Miquel seinem Nachfolger eine solide geführte Stadtkasse hinterließ.[3] Adickes bewarb sich für Miquels nun vakanten Posten. Sein bisheriger „Vorgesetzter“, der Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein, Georg Steinmann, lobte den Bewerber in seinen Empfehlungsschreiben an seinen Kollegen in Hessen-Nassau, es sei „Adickes [...] gelungen, eine Reihe großer Verkehrsanlagen ins Leben zu rufen [...] und Altona neben der erdrückenden Konkurrenz Hamburgs [...] selbständig zu erhalten.“[7] Die Bewerbung war erfolgreich, die Stadtverordnetenversammlung wählte Adickes zum neuen Oberbürgermeister.

Adickes war, zusammen mit dem Gründer der Metallgesellschaft, Wilhelm Merton, maßgeblich beteiligt an der Stiftung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. In Adickes' Amtszeit wurden zudem zahlreiche ehemalige Vororte des Landkreises Frankfurt eingemeindet. Außerdem entstanden durch seine weitsichtigen Grundstücksumlegungen, die in der so genannten Lex Adickes erschienen, neue Wohngebiete, wie West-, Ost- und Nordend und ein zweites Ringstraßensystem, der Alleenring. Ebenfalls durch seine Initiative entstand der Frankfurter Osthafen, der noch heute größte Hafen der Stadt.

In Adickes' Amtszeit fielen der Bau der Festhalle, die Gründung des Völkerkundemuseums und die Skulpturensammlung im Liebieghaus.

Adickes gilt als bedeutender Reformer und Reoganisator des städtischen Armenwesens. Hier arbeitete er mit Christian Jasper Klumker zusammen. Seine Baustrukturen trugen wesentlich dazu bei die Wohnbedingungen der städtischen Arbeiterschaft in Frankfurt zu verbessern. Er förderte die Reform des höheren Schulwesens und die Gründung der Stiftungsuniversität Frankfurt.

1909 wurde Adickes Mitglied der Immediatkommission Verwaltungsreform, 1912 Mitglied und 1913-14 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dresdner Bank.[6]

Ehrungen

Nach Adickes ist in Frankfurt die Adickesallee, ein Abschnitt des Alleenrings im Nordend, benannt. Der größere Turm des während seiner Amtszeit erbauten Neuen Rathauses erhielt im Volksmund den Namen Langer Franz nach dem populären Oberbürgermeister. 1912 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Frankfurt am Main ernannt. 1914 wurde mit dem Titel „Wirklicher Geheimer Rat“ ausgezeichnet, einer in Preußen eher symbolischen Ehrung für höchste Beamte.[6]

Am 25. Oktober 1916 wurde im Lichthof der neuen Universität eine Büste für den im Vorjahr verstorbenen Universitätsgründer enthüllt.[8]

1996 veranstaltete das Institut für Stadtgeschichte zu Adickes' 150. Geburtstag die Ausstellung Durchbruch zur Moderne. Frankfurt um 1900.[9]

Werke

- Zur Lehre von den Rechtsquellen (Göttingen, 1872)[5]

- Zur Lehre von den Bedingungen (Berlin, 1876)[5]

- Persönliche Erinnerungen zur Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M.: zum 18. Oktober 1914 (Volltext als PDF-Dokument)

Literatur

- Helge Dvorak: Biografisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft. Band I Politiker, Teilband 1: A-E. Heidelberg 1996, S. 4-5. (mit Bild)

- Ludwig Landmann/Historische Kommission der Stadt Frankfurt am Main (Hrsg.): Franz Adickes. Sein Leben und sein Werk (= Bd. 11 der Frankfurter Lebensbilder). Englert und Schlosser, Frankfurt 1929.

Darin:[10]- Erich Adickes: Franz Adickes als Mensch

- Alfred Hugenberg: Franz Adickes als Staatsmann und Politiker

- Heinrich Bleicher: Franz Adickes als Kommunalpolitiker

- Karl Weidlich: Franz Adickes als Jurist

- Berthold Freudenthal: Franz Adickes als Universitätsgründer

- Gedächtnisreden bei der Trauerfeier für Franz Adickes im Römer zu Frankfurt am Main am 7. Februar 1915. Knauer, Frankfurt 1915.[11]

- Berthold Freudenthal: Franz Adickes. Rede bei der Gedächtnisfeier der Universität Frankfurt am 24. Februar 1915. Werner & Winter, Frankfurt 1915.[12]

- Hermann Meinert: Adickes, Franz. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, S. 67 (Onlinefassung).

Siehe auch

- Liste der Stadtoberhäupter von Frankfurt am Main

- Liste der Ehrenbürger von Frankfurt am Main

- Altonaer Bürgermeister

Einzelnachweise

- ↑ a b GenWiki: Artikel „Franz Adickes“

- ↑ Descendants of Samuel Chappuzeau (1625-1701)

- ↑ a b c d Gudrun Jäger: »Der Schöpfer des modernen Frankfurt« Wandel zur anerkannten Großstadt: Franz Adickes’ Wirken als Oberbürgermeister – Zum 90.Todestag. In: Forschung Frankfurt, 2/2005. PDF-Dokument

- ↑ * Helge Dvorak: Biografisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft. Band I Politiker, Teilband 1: A-E. Heidelberg 1996, S. 5.

- ↑ a b c d Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage: Artikel „Adickes, Franz“

- ↑ a b c Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38: (=Acta Borussica. Neue Folge. 1. Reihe). Olms-Weidmann, Hildesheim 1999. Volltext (PDF) auf der Website der BBAW. Eintrag „Adickes, Franz“ im Personenregister auf Seite 357.

- ↑ Hessischer Rundfunk: Franz Bourchard Ernst Adickes, 24. Januar 2005. Abgerufen am 12. August 2009

- ↑ DNB-Datensatz der Redebeiträge

- ↑ Beschreibung der Ausstellungsbroschüre

- ↑ Aufgeführt nach dem Datensatz der Kongressbibliothek, abgerufen am 12. August 2009

- ↑ DNB-Datensatz

- ↑ DNB-Datensatz

Weblinks

- Literatur von und über Franz Adickes im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Persönliche Erinnerungen zur Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M. auf dem Frankfurter Hochschulschriftenserver

- Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38, S. 357 (PDF-Datei; 2,74 MB)

D. H. Mumm v. Schwarzenstein | Johannes v. Miquel | Franz Adickes | Georg Voigt | Ludwig Landmann | Friedrich Krebs | Wilhelm Hollbach | Kurt Blaum | Walter Kolb | Werner Bockelmann | Willi Brundert | Walter Möller | Rudi Arndt | Walter Wallmann | Wolfram Brück | Volker Hauff | Andreas von Schoeler | Petra Roth

Wikimedia Foundation.