- Racibórz

-

Racibórz

Basisdaten Staat: Polen Woiwodschaft: Schlesien Landkreis: Racibórz Fläche: 75 km² Geographische Lage: 50° 6′ N, 18° 13′ O50.09222222222218.219722222222Koordinaten: 50° 5′ 32″ N, 18° 13′ 11″ O Höhe: 200 m n.p.m Einwohner: 56.397

(31. Dez. 2010)[1]Postleitzahl: 47-400 bis 47-445 Telefonvorwahl: (+48) 32 Kfz-Kennzeichen: SRC Wirtschaft und Verkehr Straße: Oppeln–Ostrava Schienenweg: Oppeln–Ostrava Nächster int. Flughafen: Kattowitz Gemeinde Gemeindeart: Stadtgemeinde Einwohner: 56.397

(31. Dez. 2010) [2]Gemeindenummer (GUS): 2411011 Verwaltung (Stand: 2007) Stadtpräsident: Mirosław Lenk Adresse: ul. Stefana Batorego 6

47-400 RacibórzWebpräsenz: www.raciborz.pl Racibórz [raˈʨibuʃ] (deutsch Ratibor, tschechisch Ratiboř) ist eine oberschlesische Stadt in der polnischen Woiwodschaft Schlesien. Sie zählt etwa 57.000 Einwohner und ist neben Ostrava Hauptort der Euroregion Silesia.

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Geografische Lage

Racibórz liegt an der oberen Oder im Südosten der Woiwodschaft Schlesien, etwa 23 Kilometer westlich von Rybnik und rund 60 Kilometer südwestlich der Woiwodschaftshauptstadt Kattowitz. Die Stadt liegt außerdem nahe der Grenze zur Woiwodschaft Oppeln und Tschechien – die Grenzübergänge Pietraszyn, Krzanowice und Owsiszcze sind jeweils rund 7 km und 15 km vom Stadtzentrum entfernt.

Der Racibórzer Raum ist der südöstlichste Teil des Schlesischen Tieflands und öffnet sich – im Süden vom Oppagebirge, im Norden vom Oberschlesischen Hochland begrenzt – gen Süden zur Mährischen Pforte. Auch wenn sich die historische Altstadt am linken Oderufer ausdehnt, erstreckt sich das Stadtgebiet über beide Oderufer und hat seinen niedrigsten Punkt bei 164 m, den höchsten bei 212 m.

Ausdehnung des Stadtgebiets

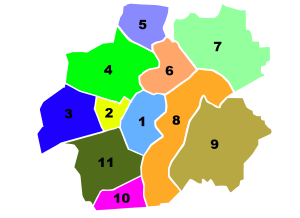

Die Stadt Racibórz gliedert sich in folgende Stadtteile:

- Centrum

- Nowe Zagrody (Neugarten)

- Ocice

- Stara Wieś

- Miedonia

- Ostróg

- Markowice

- Płonia

- Brzezie (Hohenbirken)

- Sudół

- Studzienna (Studen)

Nachbargemeinden

Bis auf Grenzabschnitte mit den Gemeinden Lyski und Lubomia, die den Kreisen Rybnik, bzw. Wodzisław Śląski angehören, ist Racibórz von Gemeinden umgeben, die allesamt Teil des Powiat Raciborskis sind, also demselben Kreis angehören wie die Stadt Racibórz. Nachbargemeinden sind im Uhrzeigersinn: Pietrowice Wielkie im Westen, Rudnik und Nędza im Norden, Lyski, Kornowac und Lubomia im Osten sowie Krzyżanowice und Krzanowice im Süden.

Geschichte

Gründungslegende

Im frühen Mittelalter soll sich ein edler Ritter namens Racibor in der Gegend des heutigen Racibórzs verirrt haben. Er soll Gott die Gründung einer Stadt in diesem Gebiet versprochen haben, wenn er nach Hause zurückfände. Die Gründung Racibórzs soll die Umsetzung dieses Versprechens in die Tat gewesen sein.

Mittelalter

Es wird angenommen, dass es an der Stelle der Stadt bereits im 9. Jahrhundert eine Burg gab, die die Furt über die Oder sicherte. Im 12. Jahrhundert kam der Ort zu Polen, 1172 wurde Racibórz zur Hauptstadt eines Fürstentums. 1202 wurde das Herzogtum Oppeln, zu dem Ratibor gehörte, unabhängig. 1241 gelang es, die Stadt gegen die Mongolen zu verteidigen, 1299 wurde die Verwaltung der Stadt einem Stadtrat übergeben. Es erfolgte eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte; in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts galt Racibórz als die bevölkerungsreichste Stadt in Südschlesien. 1336 übernahmen die Přemysliden die Hoheit über die Stadt von den Piasten und Ratibor wurde Teil des Heiligen Römischen Reiches. Am Anfang des 15. Jahrhunderts konnte die Stadtverwaltung mehr Unabhängigkeit erlangen.

Königreich Preußen

Nach der Neuorganisation der Kreisgliederung im preußischen Staat nach dem Wiener Kongress gehörte Ratibor zum Kreis Ratibor in der preußischen Provinz Schlesien, Regierungsbezirk Breslau, und seit dem 1. Mai 1816 zum neugebildeten Regierungsbezirk Oppeln. 1844 wurde eine Linie der Fürsten zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst zu Herzögen von Ratibor erhoben.

Norddeutscher Bund und Deutsches Reich

Seit dem 1. Juli 1867 gehörte Ratibor zum Norddeutschen Bund und ab 1. Januar 1871 zum Deutschen Reich. Zum 1. April 1903 schied die Stadtgemeinde Ratibor aus dem Kreis Ratibor aus und bildete fortan einen eigenen Stadtkreis. Am 1. April 1909 vergrößerte sich das Stadtgebiet durch die Eingliederung der Landgemeinde Ober-Ottitz. Zum 1. April 1910 schieden die Landgemeinde Plania und der Gutsbezirk Plania aus dem Landkreis Ratibor aus und wurden dem Stadtkreis Ratibor[3] einverleibt. Zum 8. November 1919 wurde die Provinz Schlesien aufgelöst. Ratibor gehörte nunmehr zur neuen Provinz Oberschlesien und erhielt die Behörde des Landeshauptmannes (Provinzialselbstverwaltung).

Bei der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20. März 1921 votierten im Stimmkreis Ratibor Stadt 25.336 Personen (87,98 % der Stimmberechtigten) für einen Verbleib bei Deutschland, 2.227 für Polen (8,79 %). Im Stimmkreis Ratibor Land sprachen sich 25.986 Personen (56,83 % der Stimmberechtigten) für einen Verbleib bei Deutschland und 18.403 (40,25 %) für Polen aus.

Großzügige Eingemeindungen zur Stadt Ratibor fanden zum 1. Januar 1927 statt. Es verließen den Landkreis Ratibor und wurden dem Stadtkreis zugeteilt:

- die Landgemeinden Janowitz (teilweise), Hohenbirken (teilweise), Niedane (teilweise), Ostrog, Studen (heute: Studzienna) und Wilhelmstal (teilweise),

- die Gutsbezirke Altendorf, Czerwentzütz (teilweise), Hohenbirken (teilweise), Niedane (teilweise), Ottitz, Schloss, Proschowitz, Ratibor, Schloss, und Studen (heute: Studzienna).

Mit Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. Dezember 1933 bestand ab 1. Januar 1934 eine einheitliche Kommunalverfassung für alle preußischen Gemeinden. Die bisherige Stadtgemeinde Ratibor führte nun die Bezeichnung Stadt.

Zweiter Weltkrieg

Volkssturmmänner aus Gleiwitz in Ratibor am 2. Februar 1945 im Einsatz, Aufnahme aus dem Bundesarchiv

Volkssturmmänner aus Gleiwitz in Ratibor am 2. Februar 1945 im Einsatz, Aufnahme aus dem Bundesarchiv

Bis März 1945 flüchtete der Großteil der Bevölkerung der Stadt in Richtung Mähren. Pläne, Ratibor in eine Festung zu verwandeln, wurden nicht realisiert, zumal nur wenige Soldaten, bzw. Volkssturmangehörige in der Stadt waren. Die Rote Armee hatte bereits im Januar 1945 große Teile Oberschlesiens erobert, jedoch konnte ihr Vorstoß zur Oder bei Ratibor abgewehrt werden, wodurch die Front stehen und Ratibor vom direkten Kriegsgeschehen verschont blieb. Am Karfreitag, dem 30. März 1945, setzte die Rote Armee zum Sturm auf die Stadt an. Die Truppen stießen kaum auf Widerstand der sich zurückziehenden deutschen Soldaten, und so war am nächsten Tag bereits die ganze Stadt besetzt. Es folgten Vergehen an der Zivilbevölkerung und Plünderungen, bei denen viele Kunstschätze, wie die gotische Ratiborer Custodia[4] geraubt wurden. Schließlich zündete die Rote Armee die Altstadt an.

Nachkriegszeit

Das niedergebrannte Ratibor wurde, wie ganz Oberschlesien, unter polnische Verwaltung gestellt und in Racibórz umbenannt. Die verbliebene deutsche Bevölkerung wurde größtenteils vertrieben. In den folgenden Monaten kamen nur 3.000 Menschen aus Zentralpolen und den polnischen Ostgebieten als Neusiedler in die Stadt. Im kommunistischen Polen wurde die mutwillige Zerstörung der Stadt durch die Rote Armee verschwiegen. Laut offizieller Darstellung waren die Zerstörungen auf schwere Gefechte und eine Gegenoffensive der Wehrmacht zurückzuführen. Nach der politischen Wende in Polen wurden die tatsächlichen Geschehen mit Hilfe von bis dato geheim gehaltenen Akten und Zeitzeugenberichten rekonstruiert. Seit Ende der 1990er Jahre wird am 31. März auch nicht mehr der „Tag der Befreiung“ gefeiert.

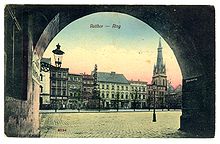

Ein Jahrzehnt nach Kriegsende wies die Stadt schon eine deutlich größere Bevölkerungszahl auf und die Wiederherstellung der zahlreichen Industriebetriebe wurde abgeschlossen. Beim Wiederaufbau wurde die teils gut erhaltene Bausubstanz, wie das Rathaus, abgetragen und durch Neubauten ersetzt. Die Wiederherstellung alter Gebäude beschränkte sich auf die Kirchen der Stadt sowie die Stadtmauer. Am Ring wurden neue Bauten im Stil der polnischen Renaissance errichtet.

In den 1950er Jahren folgte die Eröffnung der Kesselfabrik Rafako. Darüber hinaus entstanden an den Stadträndern neue Wohnsiedlungen und 1975 wurden die Nachbargemeinden Brzezie, Markowice, Miedonię sowie Sudół eingemeindet.

Am 8. Juli 1997 wurde auch Racibórz vom Oderhochwasser heimgesucht, bei dem weite Teile der Stadt überschwemmt wurden. Damals stieg der Wasserstand der Oder auf bis zu 10,46 m, was die kritische Hochwassermarke um 4,5 m übertraf. Die großen materiellen Schäden wurden nach der Flut behoben. Am 21. Juni 2001 wurde in Racibórz, als erster polnischer und europäischer Stadt überhaupt, die Umweltmanagementnorm ISO 14001 eingeführt.

Bevölkerung

Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen von Racibórz nach dem jeweiligen Gebietsstand:[5]

Jahr Einwohner 1749 1.564 1765 2.410 1786 2.940 1800 3.024 1818 4.655 1825 5.315 1834 6.288 1840 7.022 1843 7.424 1849 8.499 1855 9.962 1861 11.794 1880 18.373 Jahr Einwohner 1885 19.524 1890 20.737 1910 38.424 1919 36.994 1925 49.959 1933 51.680 1939 49.725 1975 45.900 1983 58.800 1990 63.000 1995 65.041 2000 60.741 2005 57.755 Bei der letzten Volkszählung von 2002 bekannten sich von den damals 59.495 Einwohnern 50.537, oder 84,94% zur polnischen Nationalität, 3.448 gaben eine andere Nationalität an, davon bezeichneten sich 2.212 Personen (3,72%) als Deutsche, weitere 1089 (1,83%) als „Schlesier“.[6]

Politik

Wappen

Blasonierung: Auf rotem Schild rechts ein halber weißer/silberner Adler, links ein halbes gelbes/goldenes siebenspeichiges Rad. Vor dem Zweiten Weltkrieg war auch das Rad weiß gehalten.

Das älteste erhaltene Siegel Ratibors stammt aus dem Jahre 1296 und zeigt bereits diese Darstellung. In Siebmachers Wappenbüchlein von 1605 wird das Wappen erstmals in Farbe dargestellt. Schon damals war die Farbgebung rot-weiß. Auch wenn Ratibor zur Entstehungszeit des Wappens zu Polen gehörte, ist die Bedeutung der Farbgebung des Adlers, bzw. der Ähnlichkeit zum polnischen Wappen nicht eindeutig geklärt, da die meisten oberschlesischen Städte den gelben Adler der oberschlesischen Piasten in ihrem Wappen haben. Das Rad im Wappen steht wohl für den deutschen Namen der Stadt Ratibor.[7]

Städtepartnerschaften

Racibórz unterhält Städtepartnerschaften mit

- Opava, Tschechien, seit 1991

- Roth, Bayern, seit 1992

- Kaliningrad, Russland, seit 2002

- Tysmenyzja, Ukraine, seit 2004

- Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, seit 2002

- Kędzierzyn-Koźle, Polen, seit 2005

Zudem besteht seit 1995 eine Freundschaft zu Rendsburg in Schleswig-Holstein sowie seit 2001 eine Partnerschaft zwischen dem Powiat Raciborski und dem Märkischen Kreis.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Die Stadt Racibórz war schon immer die Kulturhauptstadt der Region. Bis heute setzen folgende Institutionen diese Tradition fort: Dom Kultury "Strzecha", Młodzieżowy Dom Kultury, Raciborskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna und das Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej. Diese Institutionen sind nicht nur in der Stadt Racibórz tätig, sie agieren auch außerhalb der Stadt.

In der Stadt befinden sich das Kino Bałtyk und das Kino Przemko.

Folgende Institutionen sind die Kulturzentren der Stadt:

- Raciborskie Centrum Kultury

- Dom Kultury Strzecha

- Młodzieżowy Dom Kultury

- Museum der Stadt Racibórz

Sport

Sport gehört zu einem der wichtigsten Themen für die Bewohner der Stadt. Innerhalb des Stadtgebietes von Racibórz befinden sich:

- 3 Sporthallen,

- 2 Hallenbäder,

- 8 Tennisplätze,

- 26 Gymnastikhallen,

- eine Eisbahn und ein Schützenverein.

Natur

Auf dem Wolności-Platzes liegt der Findling in Racibórz, ein Naturdenkmal.

Das Naturschutzgebiet Łężczok besteht seit 1957. Es beherbergt seltene Pflanzen- sowie Tierarten. Das Gebiet des Naturschutzgebietes erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 400 Hektar. Der Schutz seltener Pflanzen- und Tierarten hat außerdem höchste Priorität.

Wirtschaft und Infrastruktur

Alters- und Beschäftigungsstruktur

2006 waren von den Einwohnern Racibórz' 18,78% jünger als 17 Jahre, 66,08% befanden sich im erwerbsfähigen Alter (19–65 Jahre) und 15,14% waren älter als 65.[8] Die Arbeitslosenquote des Powiat Raciborski betrug im September 2008 5,2% und lag damit unter den Werten der Woiwodschaft (6,7%) und Polens (8,9%).[9]

Transportwesen

Verkehrswege

Folgende überörtlichen Straßen verlaufen durch Racibórz:- droga krajowa nr 45: Chałupki – Racibórz – Opole – Kluczbork – Praszka – Wieluń – Złoczew

- droga wojewódzka nr 416: Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – Racibórz

- droga wojewódzka nr 915: Racibórz – Zawada Książęca – Ciechowice

- droga wojewódzka nr 916: Pietraszyn - Samborowice – Racibórz

- droga wojewódzka nr 917: Krzanowice – Racibórz – Sudół

- droga wojewódzka nr 919: Racibórz – Rudy -Sośnicowice

- droga wojewódzka nr 935: Racibórz – Rydułtowy – Rybnik – Żory – Pszczyna

Folgende Verkehrswege sind geplant :

- Autostrada A1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Gliwice – Żory – Gorzyczki)

Bahnverkehr

Die erste Bahnstrecke wurde im Jahre 1846 erbaut. Sie wurde außerdem zwei Jahre später erweitert, sodass die Stadt Berlin mit Wien verbunden war. In der heutigen Zeit verkehren 27 Züge innerhalb des Stadtgebietes. Diese fahren größtenteils nach Rybnik, Kiędzierzyn-Koźle, Pszczyny, Chałupki, Ostrava (Tschechische Republik), nach Warschau und nach Olsztyn.

Bildung

In Racibórz befinden sich 1 Kinderkrippe, 15 Kindergärten, 14 Grundschulen, 6 Gymnasien, 9 Oberschulen und 1 höhere Lehranstalt. Im Jahre 2006 wurden zwei Schulstandorte geschlossen:Szkoła Podstawowa nr 4 und Gimnazjum nr 11. Die Schüler dieser Schulen wurden umgehend in anderen Schulen untergebracht.

Architektur

Bauwerke

- Das ehemalige Herzogsschloss (Ratiborer Burg) entstand an der Stelle der im Jahre 1108 erstmals erwähnten Kastellanei. Die Schlosskapelle St. Thomas wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts als Stiftskirche errichtet und ist trotz ihrer kleinen Ausmaße von großer kunsthistorischer und geschichtlicher Bedeutung. Ihre Entstehung ist mit der Auseinandersetzung zwischen dem schlesischen Herzog Heinrich IV. und dem Breslauer Bischof Thomas II. verbunden, in deren Verlauf Heinrich IV. die Ratiborer Burg belagerte, in der sich der Bischof verschanzt hatte. Der Konflikt wurde 1287 beigelegt und als Zeichen der Versöhnung stifteten die Kontrahenten jeweils eine Kirche: Heinrich IV. die Kreuzkirche in Breslau und Bischof Thomas die Schlosskapelle in Ratibor, die seinem Namenspatron, dem heiligen Thomas Becket geweiht wurde, der etwa 100 Jahre zuvor Opfer einer ähnlichen Auseinandersetzung zwischen weltlicher und kirchlicher Macht in England geworden war. Die Schlosskapelle wurde als einschiffige, dreijochige Anlage im hochgotischen Stil errichtet. Der kleine, rechteckige Bau (6,6 × 13,2 m) wird von einem steilen Satteldach bedeckt und an der Westfassade von einem schlanken neugotischen Dachreiter überragt. Ursprünglich war die Kapelle eine Doppelkirche wie die Kreuzkirche in Breslau. Seit dem Abriss des Zwischengewölbes sind die, unterhalb der Fenster eingelassenen, kunstvollen Sitznischen der Stiftskanoniker in der ehemaligen Oberkirche nicht mehr auf Bodenniveau. Trotz der vielen Umbauten und Renovierungen der vergangenen Jahrhunderte konnten sich im Innern noch qualitätvolle bauplastische Elemente der Gotik erhalten, wie die Kapitelle oder die Bogennischen mit Wimpergen.[10]

- Die barocke Mariensäule (Kolumna Matki Boskiej) auf dem Racibórzer Ring wurde aus Dank für das Überstehen einer Cholera-Epidemie in Ratibor von der Gräfin Gaschin gestiftet. Die mit reichem Figurenschmuck versehene Säule schuf der Bildhauer Johann Melchior Österreich von 1725 bis 1727.

- Ebenfalls am Ring ist die ursprünglich zum Dominikanerkloster gehörende Jakobikirche (Kościół Św.Jakuba) angesiedelt. Ihr einschiffiger, frühgotischer Bau entstand im 13. Jahrhundert (erste Erwähnung 1285), musste aber nach einem Brand von 1637 wiederaufgebaut werden und wurde mit einem barocken Dachreiter versehen. Die Klostergebäude wurden nach der Säkularisation in den 1820er Jahren abgerissen. Die Beschädigungen des Zweiten Weltkriegs wurden von 1945 bis 1947 behoben.

- Die älteste Kirche von Racibórz ist die Marienkirche (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) die im Jahre 1205 als Pfarrkirche gegründet wurde. Ihre heutige, gotische Gestalt mit dreischiffigem Langhaus und einschiffigem Chor erhielt sie im 14. Jahrhundert. Bedeutend sind ihr Renaissance-Hochaltar und Chorgestühl aus den Jahren 1656–1660 von Salomon Steinhoff, die aber nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wiederhergestellt werden mussten.

- Der Stockhausturm (baszta miejska oder baszta więzienna) in der Nähe der ul. Opawska gehörte zur Stadtmauer Ratibors, die im 19. Jahrhundert größtenteils abgerissen wurde. Wie die ehemalige Stadtmauer stammt der Wehrturm aus dem 13. und 14. Jahrhundert. In seiner heutigen Form wurde der Stockhausturm im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance gebaut. Der recht niedrige Wehrturm ist im oberen Bereich durch ein breites Gesims und darüberliegene Blendarkaden gegliedert. Den Stockhausturm zeichnen vier Flankierungstürmchen aus, die das flache Zeltdach überragen.

- Das Städtische Museum ist in der 1327 errichteten Dominikanerkirche Heiliggeist (Kościół Świętego Ducha) untergebracht.

- Das spätklassizistische Gerichtsgebäude wurde in den Jahren 1823-1826 nach Plänen Karl Friedrich Schinkels errichtet.

- Der katholisch-evangelische Friedhof an der ul. Opawska ist heute ein nach der deutschen Partnerstadt Roth benannter Park. Nur ein Grabstein zeugt noch von der früheren Nutzung.

- Das Eichendorff-Denkmal steht in der Nähe der Mariä-Himmelfahrt-Kirche (Marienkirche).

Kirchen

- kościół pw. Wniebowzięcia

- kościół pw. Świętego Ducha

- kościół pw. NSPJ

- kościół pw. Matki Bożej

- kościół pw. św. Jakuba Starszego

- kościół pw. św. Mikołaja

Halinka

Die alte Lok, die schon vor dem Krieg zwischen Gleiwitz und Markowitz verkehrte, steht auf dem Bahnhofsvorplatz. Bei Renovierungsarbeiten wurde sie entfernt, eine Gruppe von Einwohnern setzte letztendlich durch, dass sie renoviert und wieder aufgestellt wird.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Alberich Mazak (1609–1661) – österreichischer Komponist

- Ludwig Traube (1818–1876) – dt. Pathologe

- Moritz Traube (1826–1894) – dt. Chemiker

- Karl von Hänisch (1829–1908) – preußischer General

- Karl Emil Otto Fritsch (1838–1915) - dt. Architekt

- Adolf Baginsky (1843–1918) – dt. Kinderarzt

- Felix Porsch (1853–1930) – dt. Jurist und Politiker der Zentrumspartei

- Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941) – dt. Schriftstellerin

- Arnold Mendelssohn (1855–1933) – dt. Komponist und Musikpädagoge

- Victor Kremser (1858–1909) – dt. Meteorologe

- Hermann Traube (1860–1913) – dt. Mineraloge

- Friedrich Karl Johannes Thiele (1865–1918) – dt. Chemiker

- Wilhelm Traube (1866–1942) – dt. Chemiker

- Martin Berger (1871–?) – dt. Filmregisseur

- Max Berek (1886–1949) – dt. Optiker

- Augustin Souchy (1892–1984) – dt. Anarchist und Antimilitarist

- Ludwig Reiners (1896–1957) – dt. Schriftsteller

- Joseph Schacht (1902–1969) – Orientalist

- Alfred Hawellek (1905-?) – Politiker (NSDAP)

- Konrad Wernicke (1905-2002) - Rechtsanwalt und Syndikus

- Johannes Leppich (1915–1992) – dt. Theologe

- Herbert Hupka (1915–2006) – dt. Politiker und Ehrenbürger von Racibórz

- Erhard Paskuda (* 1922) – Maler

- Heribert Schareck (1923-2010) – Finanzjurist

- Georg Paskuda (1926–2001) – Opernsänger

- Herbert Malecha (1927-2011) – Gymnasialprofessor und Schriftsteller

- Franz Bialas (* 1929) – deutscher Fußballspieler

- Arthur Bialas (* 1930) – deutscher Fußballspieler

- Georg Gunter (* 1930) – Historiker und Schriftsteller

- Claus Ogerman (* 1930) – deutschstämmiger US-amerikanischer Komponist und Arrangeur

- Silvius Wodarz (* 1930) – dt. Forstbeamter sowie Umwelt- und Naturschützer

- Eckard Alker (* 1936) – dt. Maler und Graphiker

- Gregor Zippel (* 1939) – Abt des Benediktinerklosters Rohr

- Alexander Patschovsky (* 1940) – Historiker

- Ryszard Wolny (* 1969) – Olympiasieger im Ringen

- Marek Plura, (* 1970) – polnischer Politiker

- Magdalena von Rudy (* 1973) – polnische Künstlerin

- Daria Eva Bijak (* 1985) – deutsche Kunstturnerin

- Sebastian Tyrala (* 1988) – deutsch-polnischer Fußballspieler

- Raphael Koczor (* 1989) – deutscher Fußballspieler

Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen

- Friedrich Gotthold Kunze (1807-1876 in Ratibor), Pädagoge, Autor und Stadtverordnetenvorsteher

- Joseph Freiherr von Eichendorff (1788–1857) – dt. Dichter und Schriftsteller

- Robert Rößler (1838-1883) - schlesischer Dialektdichter und Schriftsteller

Verweise

Weblinks

Commons: Racibórz – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien

Commons: Racibórz – Album mit Bildern und/oder Videos und AudiodateienRatibor. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 13, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 589.

- Website der Stadt (auch auf Deutsch)

- Fotografien von Racibórz und Umgebung Polnisch

- Private Website über die Stadt (auf Deutsch und Polnisch)

- Ratibor in historischen und aktuellen Postkarten

- Buch "Die Geschichte Ratibors" als PDF

Fußnoten

- ↑ Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2010. Główny Urząd Statystyczny (GUS), abgerufen am 9. August 2011.

- ↑ Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2010. Główny Urząd Statystyczny (GUS), abgerufen am 9. August 2011.

- ↑ http://www.territorial.de/obschles/ratibor/ratibstk.htm

- ↑ Siehe [1]

- ↑ Quellen der Einwohnerzahlen:

- 1749, 1765, 1786, 1800, 1818, 1825, 1834, 1855, 1861: Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Breslau 1865 – 1840, 1843:: Johann Georg Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien. Breslau 1845 – 1885: Meyers Konversationslexikon, 1885-1892 – 1880, 1890: geschichte-on-demand.de – 1910: gemeindeverzeichnis.de – 1975: Klaus Ullmann: Schlesien - Lexikon, Bechtermünz Verlag, Augsburg 1996 – 1983: Encyklopedia Powszechna PWN – 1990: Heinz Rudolf Fritsche: Schlesien Wegweiser, Adam Kraft Verlag, Würzburg 1991 – 1995, 2000, 2005: GUS

- ↑ Vgl. Polnisches Hauptstatistikamt (GUS)

- ↑ Vgl. Otto Hupp: Die Wappen und Siegel der Deutschen Städte. 1898

- ↑ Vgl. Polnisches Hauptstatistikamt GUS

- ↑ Vgl. Arbeitsamt Kattowitz (poln.)

- ↑ Vgl. Beitrag über die Schlosskapelle in: Ewa Chojecka u. a.: Sztuka Górnego Śląska od Średniowiecza do końca XX wieku. Muzeum Śląskie, Katowice 2004, ISBN 83-87455-77-6

Städte und Gemeinden im Powiat RaciborskiKornowac (Kornowatz) | Kranowitz / Krzanowice – Stadt | Krzyżanowice (Kreuzenort) | Kuźnia Raciborska (Ratiborhammer) – Stadt | Nędza (Nendza) | Pietrowice Wielkie (Groß Peterwitz) | Racibórz (Ratibor) – Stadt | Rudnik

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Raciborz — Racibórz Racibórz Place du marché Pays … Wikipédia en Français

Racibórz — Héraldique … Wikipédia en Français

Racibórz — Saltar a navegación, búsqueda Racibórz (en checo Ratiboř, en alemán Ratibor) es una ciudad de 58.817 habitantes en la región de Silesia en Polonia, dentro del Voivodato de Silesia. Pertenece a la región histórica Silesia. Enlaces externos… … Wikipedia Español

Racibórz — [ra tɕjibuʃ], Stadt in Polen, Ratibor … Universal-Lexikon

Raciborz — Dieser Artikel beschreibt die Stadt Racibórz. Für weitere Bedeutungen von Ratibor, siehe Ratibor. Racibórz … Deutsch Wikipedia

Racibórz — Infobox Settlement name = Racibórz image shield = POL Racibórz COA.svg image caption = Municipal office building pushpin pushpin label position = bottom subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision … Wikipedia

Racibórz — ▪ Poland German Ratibor city, southwestern Śląskie województwo (province), south central Poland, on the upper Oder River. According to tradition, Racibórz was founded by a Slavic tribal ruler, Prince Racibor, in the 9th century and… … Universalium

Raciborz — Original name in latin Racibrz Name in other language Gorad Racibor, Rachibozh, Raciborz, Raciboza, Racibozh, Raciboa, Raciburz, Racibuzas, Racibuzh, Racibuas, Racibrz, Ratibor, Ratiboria, Ratibo Ratihor, Ratsibuj, Ratsimpous, Raibrz, la qi bu ri … Cities with a population over 1000 database

Racibórz County — Infobox Settlement name = Racibórz County native name = Powiat raciborski settlement type = image shield = POL powiat raciborski COA.svg map caption = Division into gminas subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 =… … Wikipedia

Racibórz — or German Ratibor geographical name city SW Poland in Silesia on the Oder population 62,833 … New Collegiate Dictionary