- Baumschulenweg

-

Baumschulenweg

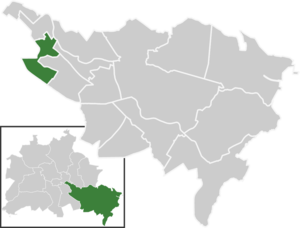

Ortsteil von BerlinKoordinaten 52° 27′ 54″ N, 13° 29′ 10″ O52.46513.48634Koordinaten: 52° 27′ 54″ N, 13° 29′ 10″ O Höhe ≈ 34 m ü. NN Einwohner 16.780 (30. Juni 2008) Eingemeindung 1. Okt. 1920 Postleitzahl 12437 Ortsteilnummer 0903 Gliederung Verwaltungsbezirk Treptow-Köpenick Ortslagen Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Baumschulenweg ist ein Ortsteil im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin. Name und Geschichte des Ortsteils sind eng verbunden mit den seinerzeit weltweit bekannten Späth'schen Baumschulen.

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Baumschulenweg befindet sich im nordwestlichen Teil des Bezirks Treptow-Köpenick und liegt an der Bezirksgrenze zum Bezirk Neukölln. Im Bezirk Treptow-Köpenick grenzen im Norden der Ortsteil Plänterwald und im Osten von Nord nach Süd die Ortsteile Oberschöneweide, Niederschöneweide und Johannisthal an Baumschulenweg. Im Bezirk Neukölln bilden von Nord nach Süd die Ortsteile Neukölln, Britz und Rudow die Nachbarortsteile.

An der nordöstlichen Grenze fließt die Spree und an der südwestlichen Grenze der Teltowkanal an Baumschulenweg vorbei. Verbunden wird die Spree mit dem Teltowkanal durch den Britzer Verbindungskanal, der zum größten Teil an der östlichen Grenze und an der schmalsten Stelle des Ortes zur westlichen Grenze wechselnd verläuft.

Der nordöstliche Teil Baumschulenwegs ist ein dicht bebautes Wohngebiet, in dem sich außer den kommunalen Einrichtungen einige Sportanlagen befinden. Die Wohngebäude reichen von Reihenhäusern über herrschaftliche Häuser und Mietskasernen bis hin zu Q3A-Wohnhäusern. Der südwestliche Teil Baumschulenwegs ist mit den Ortslagen Daheim und Späthsfelde lockerer bebaut.

Geschichte

Baumschulenweg ist erst seit 1945 ein eigener Ortsteil. Er wurde aus dem südlichen Teil des Ortsteils Treptow gebildet und ist dadurch auch Teil der Geschichte Treptows.

Siedlungsbeginn

Die Kirche Zum VaterhausDas Gebiet, auf dem das heutige Baumschulenweg liegt, gehörte einst zum Stadtforst „Köllnische Heide“. Die Köllnische Heide war im Besitz Berlins, lag aber im Landkreis Teltow. Im Interesse einer günstigeren Haushaltsbilanz hatten die Kommunalbehörden 1823 die Abholzung der Köllnischen Heide beschlossen, um das urbar gemachte Land kommerziell zu verwerten. Bis auf einige wenige Morgen beim heutigen Schlesischen Busch und dem heutigen Gasthaus Zenner wurde die Köllnische Heide in den Jahren 1829 bis 1840 fast komplett gerodet. Nachdem Treptow 1841 zum Gutsbezirk erklärt wurde und im Januar 1852 die Aufteilung des Gebietes in Parzellen und die Abfindung der Rixdorfer Gemeinde, der Treptower Kolonisten, Zeitpächter und anderer Grundbesitzer beendet war, konnte der Ausbau des Gebietes beginnen. Die durch die Rodung entbehrlich gewordene Försterei an der Kanner Chaussee (heute Rixdorfer Straße) kam in den Besitz des Herrn Müßig und wurde zum Gut Marienthal umgewandelt. Zeitweise gehörte das Gut zu Rixdorf. Bis zur Gründung der Landgemeinde Treptow am 22. Januar 1876 war das Gut Marienthal die einzige Ansiedlung auf dem Gebiet des heutigen Ortsteils Baumschulenweg.

Der wachsende Ort

Die bevorstehende Allgemeine Deutsche Landwirtschaftliche Wanderausstellung im Jahre 1894 und die Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1896 lösten verstärkte Bauaktivitäten in ganz Treptow aus. Der Umzug der Gärtnerei L. Späth von der Köpenicker Straße (heute Köpenicker Landstraße) auf die Britzer und Rudower Wiesen im Jahre 1863 war dann der Hauptanstoß für die Bildung des zukünftigen Ortsteils Baumschulenweg. Nachdem Franz Ludwig Späth sechzig Besitzern ihre Wiesen abgekauft hatte, gründete er dort seine Baumschule, die er zu Weltruhm führte und zur weltweit größten Baumschule ausbaute.

Obwohl die Baumschule durch den Umzug nicht mehr auf dem Gebiet Treptows lag, nahm Späth großen Einfluss auf die Entwicklung des Ortes. Das von Späth 1874 errichtete Herrenhaus umgab seit 1879 ein Hauspark, das Arboretum. Der Park war im Stil englischer Landschaftsparks nach Plänen des ersten Berliner Stadtgartendirektors Johann Heinrich Gustav Meyer gestaltet und diente als Versuchs- und Schaugarten für zahlreiche Neueinführungen und Neuzüchtungen von Gehölzen. Zum Arboretum zählte neben den hohen Gehölzen ein Rosarium.

Beim Ausbau der Strecke der Görlitzer Bahn erhielt der außerordentlich schnell wachsende Ort 1890 eine Haltestelle am Ablageweg. Die Haltestelle wurde zunächst nach der Försterei Kanne benannt. Der Ablageweg, die Zufahrtsstraße von der Köpenicker Straße zur Baumschule durch den Ort, wurde auch als Baumschulenweg bezeichnet. Dieser Name wurde für den 1902 bis 1906 zum Vorortbahnhof ausgebauten Haltepunkt übernommen. Der Ablageweg wurde danach auf Initiative von Franz Späth gepflastert und in Baumschulenstraße umbenannt. Die kommunalen Vertreter Treptows hätten gern mit der Bezeichnung „Treptow-Süd“ die Zugehörigkeit zur Gemeinde unterstrichen. Da jedoch im Ort bereits ein Post- und Telegrafenamt eingerichtet und die Haltestelle der Görlitzer Bahn benannt waren, setzten die Reichspost, die Königliche Eisenbahndirektion, der Landrat und Ökonomierat Franz Späth den Namen „Baumschulenweg“ als offizielle Bezeichnung für den Ort durch.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert herum wurden kommunale Aufgaben in Angriff genommen und die Infrastruktur ausgebaut. So wurde unter anderen Treptow und damit auch Baumschulenweg 1903 an das Netz der Berliner Elektricitäts-Werke angeschlossen. Zwischen 1903 und 1906 wurde im Verbund mit Britz, Neukölln, Marienfelde und Mariendorf eine Kanalisation für die Brauchwässer gebaut. Die Straßen wurden ausgebaut und mit Beleuchtung versehen. Die Linie der Großen Berliner Straßenbahngesellschaft vom Zoologischen Garten nach Treptow wurde bis Baumschulenweg verlängert. Treptow beteiligte sich finanziell am Bau des Teltowkanals (1901 bis 1906) und ließ dabei den Britzer-Kanne-Zweig-Kanal südlich des Ortes Baumschulenweg anlegen. Neben mehreren Schulen, die in Treptow entstanden, wurde 1909 in Baumschulenweg ein privates Lyzeum gegründet, das 1911 in Gemeindebesitz überging. In Baumschulenweg wurde 1911 mit der evangelischen Kirche „Zum Vaterhaus“ das erste Gotteshaus in Treptow eingeweiht. Der Entwurf für die Kirche stammte von H. Reinhardt und G. Süßenguth, die auch die Pläne für das Rathaus Treptow entworfen haben. Ein Problem, das noch einer Lösung bedurfte, war die Bestattung der Verstorbenen. Hierfür wurde 1912/1913 der Urnenhain an der Königsheide zum Friedhof ausgebaut. Gleichzeitig wurde auf diesem Gebiet das Berliner Krematorium nach den Plänen von Erich Bienz und Mathias Bardenheuer gebaut. Es war das zweite Krematorium Berlins. Die erste Anlage stand in Wedding.

Eingemeindung nach Berlin

Am 1. Oktober 1920 trat das „Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin“ in Kraft. Als Bestandteil der ehemaligen Landgemeinde Treptow liegt Baumschulenweg im 15. Verwaltungsbezirk Treptow von Groß-Berlin. Die Späth'schen Baumschulen, die schon vorher nicht im Gebiet der Landgemeinde Treptow lagen, gehörten jetzt zum Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz.

Die steigenden Schülerzahlen im Ort machten die Einführung von Parallelklassen im Lyzeum Baumschulenweg erforderlich. Zusätzlich wurden neue Schulen gebaut.

Um die Wohnungsnot zu lindern, kam es ab 1924 zum Bau verschiedener neuer Siedlungen. So entstand unter anderem zwischen der Baumschulenstraße, der Forsthausallee und dem Britzer Zweigkanal die Reichsbahnsiedlung. Auch zwischen Baumschulenstraße und Heidekampweg wurde die Randbebauung weitergeführt.

Das Dritte Reich

Bei der 1938 durchgeführten Gebietsreform kamen die Späth'schen Baumschulen zu Baumschulenweg. Die neue Grenze verläuft seitdem entlang des Britzer Verbindungskanals und des Teltowkanals.

Wie andernorts auch, wurden am 9. November 1938 jüdische Geschäfte von Nationalsozialisten in Baumschulenweg verwüstet. So die Kurzwarenhandlung von Hermann Bry in der Baumschulenstraße 11, dessen Geschäft verwüstet und er selber vertrieben wurde. Der in der Kiefholzstraße 261–266 in den 1930er-Jahren entstandende Kiefholz-Markt, der bis zum Bau von Wohnhäusern in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre an dieser Stelle existierte, erlangte eine unrühmliche Bedeutung, als das Lokalblatt „Baumschulenweger Beobachter“ am 15. November 1938, wenige Tage nach der berüchtigten Reichspogromnacht in großen Zeilen verkündete: „Achtung! Der Kiefholzmarkt ist Judenfrei!“.

Der letzte Inhaber der einst größten Baumschule der Welt, Hellmuth Späth, wurde im Jahre 1943 mit der Begründung des „Umgangs mit Juden und versteckter Hetz- und Wühlarbeit gegen Deutschland“ verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen eingeliefert, wo er 1945 zu Tode kam.

Am 16. April 1945 begann die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa um Berlin. Am 24. April befand sich Baumschulenweg in den Händen der 8. Gardearmee der 1. Weißrussischen Front.

Nach 1945 und DDR

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Baumschulenweg ein eigener Ortsteil. Der Ortsteil Treptow wurde dazu entlang des Dammwegs geteilt. Nördlich lag der alte, kleinere Teil Treptows und südlich der neue Ortsteil Baumschulenweg, der aber im Bezirk Treptow verblieb. Der Bezirk Treptow, und damit auch Baumschulenweg, fiel nach der verwaltungsmäßigen Gliederung von Groß-Berlin durch die alliierten Siegermächte unter sowjetische Kontrolle.

In den Jahren 1953 bis 1965 wurden die reparablen Kriegsschäden an den Gebäuden behoben und es entstanden neue Wohnkomplexe (Q3A) am Heidekampweg. Zwischen dem Rathaus Treptow und Baumschulenweg entstand ein geschlossenes Besiedlungsgebiet, heute der Ortsteil Plänterwald.

Späth'sches Herrenhaus von 1874, heute Teil der HUDie Späth'sche Baumschule wurde 1947 in Treuhandeigentum und 1949 in Volkseigentum überführt. Das Arboretum kam am 1. September 1961 zum Institut für Spezielle Botanik der Humboldt-Universität zu Berlin, das 1969 dem Museum für Naturkunde zugeordnet wurde. Das alte Herrenhaus dient heute den Professuren für Botanik/Biologie-Didaktik und für Spezielle Botanik des Instituts für Biologie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I als Sitz. Das während des Zweiten Weltkriegs zerstörte Rosarium ist heute die Systematische Abteilung mit Arznei- und Gewürzpflanzen-Quartier. Das Arboretum steht auch Besuchern offen. An den Späth'schen Familienbetrieb erinnert auch die Ortslage Späthsfelde im südlich angrenzenden Johannisthal.

Auf einer Fläche an der Ecke Mörikestraße/Bodelschwinghstraße, die durch Kriegsschäden frei geworden war, richtete der VEB WTB, Waren des täglichen Bedarfs, einen Stützpunkt ein. Durch die täglichen Ent- und Beladungen, mitten in dem dicht bebauten Wohngebiet, entstanden beträchtliche Lärmbelästigungen für die umliegenden Wohnkomplexe. Trotz der oft scharf geführten Kritik fand sich keine Lösung.

In Baumschulenweg befand sich in der Sonnenallee bis 1989 der einzige Grenzübergang für Westberliner im Bezirk Treptow. Dieser Grenzübergang wurde zum Thema im Film Sonnenallee.

Wiedervereinigung Berlins

Nach der Wende wurde der Stützpunkt des VEB WTB geschlossen und das Grundstück vermarktet. Hier entstand die erste größere Blockrandschließung im Bezirk Treptow. In der Baumschulenstraße entstanden ebenfalls einige Lückenbauten. Weitere Wohnneubauten entstanden in Baumschulenweg nicht. In der Ortslage Späthsfelde waren die Bautätigkeiten stärker. Viele Eigentümer ließen ihre Grundstücke teilen und verkauften sie. Hier entstanden viele Ein- und Zweifamilienhäuser. Auch die Späth'sche Baumschule verkaufte einen Teil ihres Grundstückes und sicherte sich so ihr Fortbestehen. Auf den ehemaligen Grundstücken der Baumschule wurden vor allem größere Reihenhausabschnitte gebaut. Hier berücksichtigte man bei der Planung den Erhalt der alten Baumreihen.

Das in die Jahre gekommene Krematorium in Baumschulenweg musste 1994 wegen nicht mehr behebbarer Mängel abgerissen werden. 1999 wurde das neue Krematorium eröffnet. Die Architekten sind Axel Schultes und Charlotte Frank, die auch das Bundeskanzleramt gestaltet haben.

1997 wurden ein Teil des nördlichen Gebietes von Baumschulenweg und der Forst Plänterwald an den neu gebildeten Ortsteil Plänterwald abgegeben. Damit reicht Baumschulenweg im Norden nur noch bis zur Eichbuschallee.

Am 1. Januar 2001 wurden auf Grund der Verwaltungsreform in Berlin die Bezirke Treptow und Köpenick zum neuen Großbezirk Treptow-Köpenick vereinigt. Seitdem liegt Baumschulenweg im neuen Bezirk Treptow-Köpenick.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Bauwerke

- Kirche „Zum Vaterhaus“,

- Friedhof Baumschulenweg mit dem dazugehörigen Krematorium Baumschulenweg (Neubau 1997 Architekt Axel Schultes)

Parks

- Das Arboretum, ein Schaugarten mit ungefähr 1200 Gehölzsippen und Rahmen für stimmungsvolle Konzerte

Sport- und Freizeiteinrichtungen

In Baumschulenweg befindet sich seit 1973 ein Jugendklub. Er zog in das Haus in der Baumschulenstraße 28 ein und bekam 1990 den Namen „RumbaR“. Mitte der 1990er-Jahre musste das alte Klubhaus wegen seines schlechten baulichen Zustands abgerissen werden. An alter Stelle entstand ein dreigeschossiger Neubau, der 1997 eingeweiht wurde.

Am spreeseitigen Ende der Baumschulenstraße befinden sich mit Tennisplätzen und einer Schwimmhalle öffentlich nutzbare Sporteinrichtungen.

Für die ältere Generation gibt es die „Seniorenfreizeitstätte im Treptow-Kolleg“. Zudem entsteht derzeit in der Mörikestraße ein Seniorenheim.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

S-Bahnhof Baumschulenweg (Nordseite)Als wichtigstes Verkehrs- und Erschließungsmittel gilt die S-Bahn, die am Bahnhof Baumschulenweg verkehrt. Der Bahnhof war eine der ersten Haltestellen der Berlin-Grünauer Vorortbahn und wurde 1890 eröffnet. Hier verkehren heute die S-Bahnlinien S45, S46, S47, S8, S85 und S9. Als weitere Kiezerschließung dienen die Buslinien 166, 170 und 265. Die Metrobus-Linie M41, deren südlicher Endpunkt der einzige Halt in Baumschulenweg ist, verbindet Baumschulenweg mit Neukölln, Kreuzberg und dem Hauptbahnhof in Mitte. Die Fährlinie F11 verbindet den Ortsteil mit der auf der anderen Spreeseite gelegenen Kleingartenkolonie Wilhelmstrand. Die in der Baumschulenstraße und der Köpenicker Landstraße verkehrenden Straßenbahnlinien wurden in den 1970er-Jahren eingestellt.

Baumschulenweg wird von mehreren Straßenzügen erschlossen. Die zentrale Achse des Ortsteils bildet die Baumschulenstraße. Vom Spreeufer führt sie vorbei am S-Bahnhof Baumschulenweg, der Kirche „Zum Vaterhaus“, über die Kreuzung Sonnenallee/Südostallee, über den Britzer Verbindungskanal bis zum Arboretum. Nach der Kreuzung mit dem Königsheideweg geht die Baumschulenstraße als Späthstraße weiter. Sie führt vorbei am Arboretum und der Baumschule zur Anschlussstelle Späthstraße der Autobahn 113. Mit dem Überqueren des Teltowkanals wird die Grenze zum Neuköllner Ortsteil Britz überschritten.

Etwa rechtwinklig zur Baumschulenstraße erreicht die aus Neukölln kommende Sonnenallee Baumschulenweg. Südlich der Baumschulenstraße führt sie den Namen Südostallee. Am anderen, nordöstlichen Ende der Baumschulenstraße durchquert, ebenfalls in nahezu rechtem Winkel zu dieser, die Köpenicker Landstraße den Ortsteil. Parallel dazu verlaufen südwestlich die Kiefholzstraße und nordöstlich die Neue Krugallee.

Bildung

Der Ortsteil beheimatet

- sieben städtische Kindertagesstätten,

- zwei Grundschulen,

- drei weitere Schularten.

Persönlichkeiten

- Franz Späth, Gärtner, Baumschulenbesitzer und Königlich-Preußischer Landesökonomierat

- Alwin Gerisch, SPD-Vorsitzender und Reichstagsabgeordneter

Literatur

- Judith Uhlig: Treptow – Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke. Stapp Verlag, 1995, ISBN 3-87776-070-8.

- Hans-Jürgen Rach: Die Dörfer in Berlin. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1988, ISBN 3-87776-211-5.

Weblinks

Adlershof | Altglienicke | Alt-Treptow | Baumschulenweg | Bohnsdorf | Friedrichshagen | Grünau | Johannisthal | Köpenick | Müggelheim | Niederschöneweide | Oberschöneweide | Plänterwald | Rahnsdorf | Schmöckwitz

Wikimedia Foundation.