- Rollenverhalten

-

Die Soziale Rolle ist ein dem Theater entlehnter Begriff der Soziologie und Sozialpsychologie. Laut Definition des US-amerikanischen Anthropologen Ralph Linton (1936) stellt die soziale Rolle die Gesamtheit der einem gegebenen Status (z. B. Mutter, Vorgesetzter, Priesterin etc.) zugeschriebenen „kulturellen Modelle“ dar. Dazu gehören insbesondere vom sozialen System abhängige Erwartungen, Werte, Handlungsmuster und Verhaltensweisen. Diesen Anforderungen muss sich ein Sozialer Akteur entsprechend seiner Position stellen.

Die Rollentheorie beschreibt und erklärt einerseits die Rollenerwartungen und -festlegungen und andererseits, welche Spiel- und Handlungsfreiräume dem Individuum und sozialen Gruppen in einer Rolle offenstehen. Sie beschäftigt sich damit, wie gesellschaftlich vorgegebene Rollen erlernt, verinnerlicht, ausgefüllt und modifiziert werden.

Inhaltsverzeichnis

Zur Geschichte der Rollentheorie

Eine erste soziologische Bestimmung traf 1887 Ferdinand Tönnies in Gemeinschaft und Gesellschaft (3. Buch, § 2) wo er den Menschen als soziale „Person“ und Träger von (sozial differenzierten, siehe unten) Rollen beschrieb, der die „Gesellschaft“ mit anderen zu eigenem Vorteil willentlich sucht; sein Begriff näherte sich Marx' „Charaktermaske“ an: Zum Begriff der Person kann von keinen anderen empirischen Subjekten abgezogen werden, außer von den einzelnen Menschen, welche begriffen werden, insofern als jeder ein [...] in Gedanken wollender ist, folglich gibt es insoweit wirkliche und natürliche Personen, als Menschen vorhanden sind, welche sich als solche vorstellen, diese „Rolle“ übernehmen und spielen, oder den „Charakter“ einer Person wie eine Maske vor ihr Antlitz halten.[1] Dem Begriff „Person“ stand bei Tönnies sein Begriff des „Selbst“ gegenüber: Letzteres benennt das Selbstbild des Einzelnen, insofern er die „Gemeinschaft“ mit anderen sucht, um sich ihr willentlich einzuordnen, ist also eher mit der „kulturellen Rolle“ (siehe unten) zu verbinden.

Sozialpsychologischer Ursprung

Jedoch wurde das Konzept der „Rolle“ nachhaltig erst 1934 sozialpsychologisch von George Herbert Mead eingeführt, der die These aufstellte, dass man kooperatives soziales Handeln erst dann ausbilden könne, wenn man lerne, sich selbst „in the rôle of the other person“ hinein zu versetzen. Dies lernt nach Mead bereits das Kind mit Hilfe seiner Spiele und der Imitation bestimmter „sozialer“ Rollen der Erwachsenen, also durch ein „rôle taking“. Die Sozialisation erfolgt durch die sozialen Interaktionen in den Gruppen („peer groups“) seines Umfeldes.[2]

Angelsächsische Soziologie

In der Soziologie begründete Ralph Linton 1936 die Rollentheorie (The Study of Man), wobei er Status und Rolle miteinander verknüpfte. Beide sind demzufolge durch die soziale Struktur bestimmt. Nach Linton verfügt ein Individuum über mehrere Statūs, wobei jedem Status eine bestimmte Anzahl von Rollen zugeschrieben wird. Das Individuum gleicht diese Rollen mit der Zeit einander an, um Rollenkonflikte zu vermeiden oder zu lösen. In Lintons vereinfachender Theorie gibt es keine dem sozialen System innewohnende Dynamik, die zur Entstehung von Rollenkonflikten führen könnte. Diese entstehen immer auf Grund externer Faktoren (z. B. räumliche Mobilität des Individuums oder technischer Fortschritt).[3]

Talcott Parsons übernahm Lintons Ansatz und beschrieb mit Hilfe seiner „pattern variables“ die Handlungsalternativen, die einem Akteur in einer gegebenen Rolle zur Verfügung stehen.[4] Sein Schüler Robert K. Merton entwickelte auf dieser Grundlage ein mehrdimensionales Modell[5]. Bei ihm entspricht jedem Status ein „role set“, d. h. ein Bündel an verschiedenen Rollen; jedes Individuum verfügt auch über ein „status set“, d. h. ein Bündel an verschiedenen Statūs. Diese kommen Merton zufolge dadurch zustande, dass sich ein Akteur in verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen oder Institutionen bewegt. Die Art und Weise, wie alle Individuen alle ihre Statūs und die damit einhergehenden Rollen gestalten, bildet wiederum die soziale Struktur. Merton interessierte sich insbesondere dafür, wie die Individuen vorgehen, um nicht ständig Konflikte auszulösen.

Eine weiter gehende Rollendebatte fand in der angelsächsischen Soziologie nicht statt. Jedoch gab es bedeutende Einzelbeiträge, etwa die Theateranalogie von Erving Goffman[6] oder die Diskussion über Mertons Thesen von Rose Laub Coser.

Deutsche Soziologie

In der Bundesrepublik Deutschland nahm Ralf Dahrendorf die US-amerikanische Debatte auf und legte 1958 sein Werk Homo sociologicus[7] vor. Damit führte er das Konzept der „sozialen Rolle“ in die deutsche Soziologie ein. Hieraus ergab sich eine lebhafte theoretische Debatte, teils im Sinne einer Erweiterung des Konzeptes, teils auch in Folge seines erkenntnistheoretischen Apropos, dass ein homo sociologicus, wenn man sich seine Rollen weg dächte, gleichsam ein „Mann ohne Eigenschaften“ sei, für den die Gesellschaft ein „Ärgernis“ sein müsse. Hervorzuheben sind die Beiträge von Erhard Wiehn, Judith Janoska-Bendl und Heinrich Popitz, auf die Dahrendorf in späteren Auflagen seiner Arbeit einging.

Nach 1968 kam es auch zu zahlreichen marxistischen Versuchen, den konkurrierenden Ansatz der Rollentheorie zu widerlegen. Dieter Claessens erweiterte 1968 in Rolle und Macht die Analyse der vorzugsweise behandelten beruflichen und organisatorischen Rollen auf die biosozialen Rollen[8]. Uta Gerhardt bezog 1971 unter Berufung auf Georg Simmel auch die kulturellen Rollen mit ein. Mit Gerhardts erschöpfender Habilitationsschrift Rollenanalyse als kritische Soziologie[9] endete der Grundsatzstreit. Längst wurde der Ansatz empirisch verwandt, etwa in Kurt Holms industriesoziologischer Untersuchung des Werkmeisters.[10] Der eher essayistische Versuch einer ganz neuen Theorie von Gottfried Eisermann – in Rolle und Maske[11] – blieb folgenlos, wohl auch, weil er als Paretianer in den herrschenden Diskursen alleinstand.

Zu inhaltlichen Beiträgen der genannten Autorinnen und Autoren siehe unten Soziologische Rollentheorie.

Begriffsbenutzung und Theorie der sozialen Rolle

Umgangssprache

Dass jemand oder auch etwas „eine Rolle spiele“, ist gegenwärtig eine alltägliche Redensart. Sie meint, zu einem Auftritt, einer Veranstaltung oder „Szene“ dazu zu gehören, nicht selten betont: dabei wichtig zu sein. Beispiel: Komm doch im Hemd, spielt sowieso keine Rolle. Ein Beispiel für die entsprechende Verwendung von „soziale Rolle“ wäre: „In der Gruppe 47 spielte Hans Werner Richter eine viel stärkere soziale als künstlerische Rolle.“

Die Wendung „eine Rolle spielen“ hat inzwischen [2008] in der Alltagssprache mehrere unterschiedliche Bedeutungen:

- „wichtig sein“ bzw. verneint: „unwichtig sein“ – meist mit dem Zusatz „wichtig“, „bedeutend“, „besonders“ o. ä. Beispiel: „Auch der Tourismus spielt eine wichtige Rolle.“[12]

- eine Eigenschaft haben - Beispiel: „Neben seiner Rolle als Marker für das direkte Objekt steht der Akkusativ bei einigen Präpositionen.“[13]

- eine „Funktion“ erfüllen - Beispiel: „…, ohne dass bei ihrem Zustandekommen die Erfahrung eine Rolle gespielt hätte.“ (vgl. Relevanz) [14]

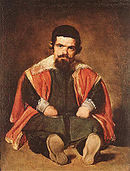

Die königliche Familie (Las Meninas)

Die königliche Familie (Las Meninas)

Ölgemälde von 1656

Diego Velasquez malt sich selbst

links ins Bild in der Rolle des „Hofmalers“

und mustert zudem aus dem Bild heraus

den Betrachtenden in dessen Rolle

des „Betrachters“.Literarische und bildnerische Vorwegnahmen

Von Shakespeare stammt der bekannte Ausspruch: „All the world's a stage.“ („Die ganze Welt ist eine Bühne“).

Auf den späteren soziologischen Begriff der „Rolle“ weisen Theaterstücke hin, in denen ein „Stück im Stück“ dargestellt wird, wenn Schauspieler eine Rollenfigur spielen, die ihrerseits eine Rolle spielt. So bereits um 1600 in Shakespeares Hamlet. Shakespeare reflektiert dies sogar, denn er lässt die Figur des Hamlet angesichts des vorgeführten Tränenausbruchs eines Schauspielers nachdenklich fragen: „Was ist ihm Hekuba, dass er um sie sollt' weinen?“[15] Auch in anderen literarischen Werken lässt der Autor die Protagonisten ihre Rollen problematisieren.

Auch in den Bildenden Künsten wird diese reflexive Rolle nicht selten dargestellt (vgl. die sogar doppelte Beobachterrolle in der Abbildung links).

Soziologische Rollentheorie

In der Soziologie wird unterschieden zwischen: kulturellen Rollen, die die jeweilige Kultur dem Individuum zuschreibt (die Priesterin, der Patriarch), sozialen Differenzierungen (die Physiklehrerin, der Industriemeister), situationsbezogenen Rollen wie Augenzeugin, Aufzugfahrer und biosoziologisch begründeten Rollen, z. B. die Dicke, der Albino. Geschlechterrollen werden je nach Standpunkt als soziale Rollen oder biosoziologische Rollen oder eine unterschiedlich gewichtete Verbindung beider Rollenmodelle beschrieben.

Soziale Akteure befinden sich ihr Leben lang in unterschiedlichen sozialen Rollen; mitunter agieren sie in mehreren Rollen gleichzeitig in sozialen Umfeldern, die sich nur in geringem Maße überschneiden. Im Laufe der Sozialgeschichte entstehen neue soziale Rollen, wandeln sich und gehen unter. Das Rollenhandeln wird von folgenden Aspekten beeinflusst:

- Die Normen, die eine Position determinieren,

- eine Reihe von fremden oder eigenen Erwartungen, die an einen Akteur in einer bestimmten sozialen Position gestellt werden siehe auch Rollenerwartung,

- die positiven und negativen sozialen Sanktionen, mit denen andere Akteure einen Rollenspieler beeinflussen wollen und können.

An diesen drei sozialen Tatsachen orientieren Akteure offen oder verborgen ihre eigenen Handlungen und bewerten Beobachter sowie die Handlung anderer. Heinrich Popitz definiert soziale Rolle entsprechend als Bündel von Verhaltensnormen, die eine bestimmte Kategorie von Gesellschafts- bzw. Gruppenmitgliedern im Unterschied zu anderen Kategorien zu erfüllen hat. Verhaltensnormen sind dabei Verhaltensweisen, die von allen oder einer bestimmten Kategorie von Gesellschafts- oder Gruppenmitgliedern in einer bestimmten Konstellation regelmäßig wiederholt und im Fall der Abweichung durch eine negative Sanktion gegen den Abweichler bekräftigt werden.[16]

Die Rolle klassifiziert somit die Stellung des Rolleninhabers in einem sozialen Gefüge mit bestimmten Rollenerwartungen, die sich von den Bezugsgruppen (Peer Groups) ableiten. Die verschiedenen Bezugsgruppen stehen dabei ebenfalls in Interaktion miteinander, und deren Rollensegmente (Erwartungen einer Bezugsgruppe) können mit einander harmonisieren oder im (Rollen-)Konflikt miteinander stehen. Eine große soziale Kompetenz einer Rolle ist die Empathie, welche das Einfühlungsvermögen und somit die Berechenbarkeit einer anderen Rolle nutzbar machen kann. Das Ausmaß individueller Ausgestaltungsmöglichkeiten und Freiheitspielräume innerhalb von sozialen Rollen wird in der Forschung kontrovers diskutiert.

Einzelthemen der Rollentheorie

Kulturelle Rollen

Die kulturelle Rolle

Die kulturelle Rolle

von Mann und Frau

am Beispiel

der Arnolfini-Hochzeit

von Jan van Eyck (1396-1441)Kulturelle Rollen wirken im Alltagsleben als „Selbstverständlichkeiten“ und werden oft erst durch starke Brüche, wie Umwandlung politischer Systeme, Stiftung von Religionen oder durch politische und soziale Konflikte bewusst und disponibel. So wurden zum Beispiel in der Spätantike durch das Christentum die Sklaven zu „Menschen“ aufgewertet, denn auch für die Erlösung ihrer Seelen sei Jesus gekreuzigt worden. Durch die Frauenbewegung sind die als „weiblich“ oder „männlich“ charakterisierten kulturellen Rollen in den westlichen Industriegesellschaften erschüttert und differenziert abwandelbar geworden.

Als Grenzfall einer kulturellen Rolle ließ sich in den westlichen Gesellschaften die „totale Rolle“ (Klaus Allerbeck) der „Studenten“ auffassen, die sich ab den 1970ern dann zu einer sozial differenzierten Rolle unter anderen veränderte.

Sozial differenzierte Rollen

Sozial differenzierte Rollen haben die meiste soziologische Aufmerksamkeit auf sich gezogen, zumal in Folge der Arbeitsteilung und der daraus resultierenden zahlreichen Berufsrollen.

In der US-amerikanischen Soziologie hat Robert K. Merton den bedeutsamen Unterschied zwischen dem intrapersonalen und dem interpersonalen Rollenkonflikt herausgearbeitet.[17] Intrapersonal muss sich zum Beispiel der Industriemeister in dieser Rolle zwischen den Erwartungen seiner Untergebenen und seiner Vorgesetzten seine persönliche Rolle ausformen und hat dabei nach Kurt Holm drei Rollentypen zur Auswahl: (1) „Radfahrer“ = „nach oben buckeln, nach unten treten“, (2) „Kumpel“ oder (3) „wechselnde Parteinahme“, je und je sachlich-distanziert begründet. Interpersonal müsste er seinen eigenen Rollen-Kompromiss mit seinen anderen Rollen als Betriebsratsmitglied, Familienvater, Vereinsmitglied, Hobbybastler usf. finden.

Ralf Dahrendorf hat den Unterschied zwischen den durch negative Sanktionen bewehrten „Muss-Erwartungen“, den durch negative und positive Sanktionen charakterisierten „Soll-Erwartungen“ und den durch positive Sanktionen unterstützten „Kann-Erwartungen“ unterstrichen: Der Werkmeister muss Korruption meiden, er soll keine Bezugsgruppe (Werksleitung, Belegschaftsmitglieder) nachhaltig unzufrieden machen, und er kann persönlich verständnisvoll sein.[18]

Im Bereich differenzierter Rollen entsteht auch die Evidenz, mit der der „Rollen“-Begriff aus dem Theater übernommen worden ist – hierzu vergleiche besonders Erving Goffman, dem allerdings das „Theater“-Gleichnis mit „Vorderbühne“ und „Hinterbühne“ ein zentraleres Anliegen als der „Rollen“-Begriff ist. Doch beschrieb er z. B. genau den jähen „Rollen“-Wechsel eines Akteurs „auf der Bühne“ und „hinter den Sofitten“ (vgl. Rollendistanz) oder die ‚Nullrolle‘ etwa eines Lakaien, in dessen Gegenwart Adelige sich unterhalten, streiten, sogar intim werden, als ob er gar nicht da wäre (vgl. Verachtung).[19]

Situationale Rollen

Situationale Rollen bilden sich je und je unvermutet, ad hoc heraus, wenn etwa ein Betrunkener sich in eine Beerdigung mischt. Trotzdem werden die dann entstehenden Rollenerwartungen, -normen und -sanktionen nicht jedes Mal völlig frei improvisiert. Sie sind durch unterschiedliche Gegebenheiten vorstrukturiert, wenn - im Beispiel eben - es plötzlich auf Geistesgegenwart, eine eher soziobiologische Mitgift, oder auf das Geschlecht, ein eher kulturelles Muster, oder auf den eher sozial differenzierten Beruf eines Akteurs ankommt. Situationen sind einerseits das Arbeitsgebiet sehr scharfäugiger soziologischer Beobachter, klassisch von Georg Simmel, gegenwärtig von Roland Girtler. Andererseits ist die Untersuchung situationaler Rollenmuster eher die Aufgabe spezieller Soziologien, die sich mit sozialen Problembereichen befassen, so der Arbeitssoziologie (Studien von Konrad Thomas) und der Katastrophensoziologie, wo dieses Feld von Wolf R. Dombrowsky behandelt worden ist.

Grenzbereich zwischen Soziologie und Biologie

Niobe versucht, das letzte ihrer 14 Kinder zu schützen –

Niobe versucht, das letzte ihrer 14 Kinder zu schützen –

eine biotische Rolle.

Römische Kopie der griechischen Mittelfigur einer Gruppe um 350 v. Chr., FlorenzEs gibt Rollen, die eng mit der (bio)soziologischen Tierhaftigkeit des Menschen verquickt sind, auch „biotische“ Rollen genannt.

So kennen auch andere Primaten als der Mensch offenbar „den Großen“ oder „den Lauten“ und entwickeln in Gruppen besondere Verhaltensformen ihm gegenüber, wie auch er gegenüber den Anderen. Solche Rollen wurden in der Soziologie selten thematisiert, eine Ausnahme war Dieter Claessens in Rolle und Macht[20] und Das Konkrete und das Abstrakte[21]. Für das Verhalten des Kleinkindes sind solcherlei Rollen vermutlich besonders bedeutsam, denn es hat die sozialen Rollen im engeren Sinn - also die kulturellen, differenzierten oder situationalen Rollen - noch gar nicht internalisiert; „ein Fremder neben/über mir“ (der „Schwarze Mann“) erscheint ihm vermutlich einfach in der biotischen Rolle des gefährlichen Fressfeindes.

Biotische Rollen können auch ein Berufsproblem sein, beispielsweise in der Palliativmedizin und der Thanatosoziologie beim Thema „der Sterbende“.

Kritik des Rollen-Begriffs

In akteurbezogenen, oft mikrosoziologisch fokussierten soziologischen Theorien wird das Konzept der „sozialen Rolle“ bis heute häufig angewandt (vgl. Literatur).

Distanziert bis ablehnend stehen ihm hingegen kollektivbezogene Theorien - zum Beispiel der Strukturfunktionalismus oder die Ethnomethodologie gegenüber. Denn sie fassen die stets notwendigen Rollen-Kompromisse der Akteure eher als ein Fehlverhalten oder als „eurozentrisch“ auf und analysieren sie mit anderen Begriffen, etwa als „dysfunktional“ oder als „kulturimperialistisch“.

Wo „Theorien der Gesellschaft“ von „soziologischen Theorien“ unterschieden werden, etwa im Marxismus oder in der Systemtheorie, da wird „Rolle“ entweder als gefährlicher Konkurrenzbegriff vehement zurückgewiesen, oder er wird einfach übergangen: Frigga Haug beanstandete als Marxistin, dass sowohl die Geschichte der Gesellschaft und ihre ökonomischen Bedingungen als auch das dialektische Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft mit dem Begriff „Rolle“ in das Individuum verlegt werden; die Theatermetapher „Rolle“ erleichtere zudem die Selbsttäuschung. Rollenforderungen stellen demnach eine äußere Übermacht dar, bei der die Gefahr besteht, dass das Individuum sich in die „innere Emigration“ zurückzieht - siehe dazu Rollendistanz. Gesellschaftliche Verhältnisse erscheinen dementsprechend fälschlich als unveränderbar.[22] Eine systemtheoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Rolle“ steht noch aus.

Die australische Männerforscherin Raewyn Connell bemängelt am kulturellen Rollenbegriff, dass gerade „Männlichkeit“ gar kein Rollenverhalten, sondern eine gesellschaftliche Praxis sei.[23] In ähnlicher Weise spricht auch Pierre Bourdieu von einer „Geschlechter-Praxis“ (einem geschlechtsspezifischen Habitus)[24].

Siehe auch

- Rolle, Maske

- Charaktermaske, Homo Sociologicus, Sozialer Kreis

- Passing

- Geschlechterrolle, Gender

- Rolle, Rollenspiel

- Psychodrama

Einzelnachweise

- ↑ Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Darmstadt 2005, S. 151

- ↑ George Herbert Mead: Mind, Self & Society, Chicago 1934, S. 254, 150

- ↑ Ralph Linton: Mensch, Kultur, Gesellschaft, Hippokrates-Verlag, Stuttgart 1979

- ↑ Talcott Parsons, The Social System, 1951

- ↑ Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, 1949

- ↑ Erving Goffman: The presentation of self in everyday life [deutsch Wir alle spielen Theater], 1956

- ↑ Ralf Dahrendorf: Homo sociologicus, 1958, 16. Aufl. 2006

- ↑ Dieter Claessens: Rolle und Macht, 1968

- ↑ Uta Gerhardt: Rollenanalyse als kritische Soziologie. Luchterhand, Neuwied 1971

- ↑ Auch in: Claessens a. a. O.

- ↑ Gottfried Eisermann: Rolle und Maske. Mohr, Tübingen 1991

- ↑ [Enzyklopädie: Aachen. DB Sonderband: Wikipedia, Herbst 2004, S. 232]

- ↑ [Enzyklopädie: Akkusativ. DB Sonderband: Wikipedia Herbst 2004, S. 4979]

- ↑ [Enzyklopädie: A priori. DB Sonderband: Wikipedia Herbst 2004, S. 101]

- ↑ Shakespeare: Hamlet. Prinz von Dänemark Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien DVA 1891 (das Original zwischen 1598 und 1602 erschienen), Zweiter Aufzug [1]

- ↑ Heinrich Popitz: Der Begriff der sozialen Rolle als Element der soziologischen Theorie. Mohr, Tübingen 1975

- ↑ Robert K. Merton: Der Rollen-Set. Probleme der soziologischen Theorie. In: Heinz Hartmann (Hg.): Moderne amerikanische Soziologie. Neuere Beiträge zur soziologischen Theorie. Enke, Stuttgart 1967; S. 255-267

- ↑ Ralf Dahrendorf: Homo Sociologicus. 16. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006

- ↑ Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1997

- ↑ Dieter Claessens: Rolle und Macht. [1968], 3. Auflage, 1974

- ↑ Dieter Claessens: Das Konkrete und das Abstrakte. 1980

- ↑ Frigga Haug: Kritik der Rollentheorie. 1994

- ↑ Raewyn (Robert) Connell: Der gemachte Mann. 1999, S. 39ff.

- ↑ Pierre Bourdieu: Die männliche Herrschaft. Frankfurt a. M. 2005

Literatur

Einführung

- Karl-Heinz Hillmann: Wörterbuch der Soziologie. 5. Aufl. Kröner, Stuttgart 2007. ISBN 978-3-520-41005-4. (Erstauflage 1972)

Klassische Studien

- Ralph Linton: Mensch, Kultur, Gesellschaft. Hippokrates-Verlag, Stuttgart 1979, ISBN 3-7773-0469-7.

- Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. Piper, München 2005, ISBN 3-492-23891-2.

- Ralf Dahrendorf: Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. 16. Aufl., Westdeutscher Verlag, Opladen 2006, ISBN 978-3-531-31122-7. (Erstauflage 1965)

- Dieter Claessens: Rolle und Macht. Juventa, München 1974, ISBN 3-7799-0137-4. (Erstauflage 1968)

- Uta Gerhardt: Rollenanalyse als kritische Soziologie. Ein konzeptioneller Rahmen zur empirischen und methodologischen Begründung einer Theorie der Vergesellschaftung. Luchterhand, Neuwied 1971, OCLC 1950340.

- Rose Laub Coser: Soziale Rollen und soziale Strukturen, hgg. und eingeleitet von Lewis A. Coser, dt. Ausgabe 1999, ISBN 3-901402-06-3

Kritisch

- Frigga Haug: Kritik der Rollentheorie. Argument-Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88619-222-9. (Erstauflage 1973)

- Holger Michaelis: Soziale Rollen und objektive Notwendigkeiten - Eine Darstellung der Metamorphose der dem Handeln inhärenten Notwendigkeiten in sozialen Rollen, München 2009, ISBN 978-3-640-30404-2

Angewandte Rollentheorie

- Juri Hälker: Betriebsräte in Rollenkonflikten. Betriebspolitisches Denken zwischen Co-Management und Gegenmacht. Hampp, Mering 2004, ISBN 3-87988-800-0 (E-Book).

- Thomas Herrmann, Isa Jahnke, Kai-Uwe Loser: Die Unterstützung von Rollenzuweisung und Rollenübernahme. Ein Ansatz zur Gestaltung von Wissensmanagement- und CSCL-Systemen. In: Gerd Szwillus, Jürgen Ziegler (Hrsg.): Interaktion in Bewegung. Teubner, Wiesbaden 2003, ISBN 3-519-00441-0 (PDF-Text).

Weblinks

Wikimedia Foundation.