- Ortrand

-

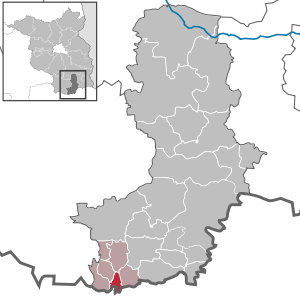

Wappen Deutschlandkarte  51.37583333333313.757222222222110Koordinaten: 51° 23′ N, 13° 45′ O

51.37583333333313.757222222222110Koordinaten: 51° 23′ N, 13° 45′ OBasisdaten Bundesland: Brandenburg Landkreis: Oberspreewald-Lausitz Amt: Ortrand Höhe: 110 m ü. NN Fläche: 7,34 km² Einwohner: 2.265 (31. Dez. 2010)[1]

Bevölkerungsdichte: 309 Einwohner je km² Postleitzahl: 01990 Vorwahl: 035755 Kfz-Kennzeichen: OSL Gemeindeschlüssel: 12 0 66 240 Adresse der

Stadtverwaltung:Altmarkt 1

01990 OrtrandWebpräsenz: Bürgermeister: Ingo Senftleben (CDU) Lage der Stadt Ortrand im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Ortrand ist eine Stadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg. Sie ist Amtssitz der Amtsverwaltung des Amtes Ortrand.

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Geografische Lage

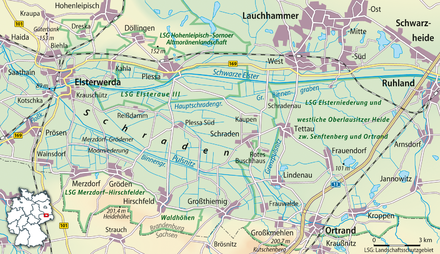

Der Stadtkern ist eingeschlossen von der Pulsnitz im Norden, der A 13 im Westen (AS Ortrand) und der Eisenbahnlinie Großenhain–Cottbus (als Cottbus-Großenhainer Eisenbahn durch Karl Eduard Zachariae von Lingenthal begründet). Ortrand ist einer der wenigen Orte im südlichen Teil des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, der nicht in der Lausitz sondern im Schraden liegt. Der Ortsteil Burkersdorf hingegen befindet sich noch in der Oberlausitz.[2]

Stadtgliederung

Das nördlich der Pulsnitz in der Oberlausitz gelegene Dorf Burkersdorf wurde 1960 eingemeindet. Gepfarrt war es jedoch noch bis in die 1990er Jahre nach Kroppen, seitdem nach Ortrand. 1802 lebten 235 und 1820 220 Einwohner in Burkersdorf, das einst zum Rittergut Lindenau gehörte.

Lage Ortrands am Schraden

Lage Ortrands am SchradenGeschichte

Entstehung

Ortrand entstand an dem Schnittpunkt zweier Handelswege, so kreuzten sich vor einer Furt durch die Pulsnitz Nebenzweige der von Nord nach Süd verlaufenden Handelsroute von der Ostsee nach Böhmen und der Hohen Straßen, die in Ost-West-Richtung verlief und eine wichtige Verbindung auf dem Jakobsweg war. Es ist anzunehmen, dass hier im Hochmittelalter ein Rastplatz entstand, der zum Ostteil des Burgwarts Strehla gehörte.[3] Im Zuge der deutschen Ostkolonisation entstanden möglicherweise bereits eine Jakobskirche und eine Kaufmannssiedlung. Auch mit der Anlage einer Burg am Grenzfluss zur Überwachung der Handelswege ist auszunehmen, jedoch fehlen dafür noch archäologische Nachweise. Auffällig ist, dass sich um Ortrand ein deutsches Siedlungszentrum ohne slawisches Fundgut entwickelt. Die Stadt Ortrand wurde vermutlich zum Ende des 12. Jahrhunderts gegründet, die einzelnen Siedlungsteile Burgviertel, Kaufmanns- und Marktsiedlung mit Jakobskirche wurden zusammengelegt. Die zentrale Lage des Marktes lässt auf eine geplante Anlage der Stadt erkennen, die die Nord-Süd-Handelsstraße einschließt. Der Name Ortrand weist auf die Grenzlage der Stadt zwischen den Gauen Daleminzi, Lusizi und Milzeni hin, die an der Grenzpulsnitz aneinanderstießen.[4][5][6]

Seine erste schriftliche Erwähnung fand das oppidum Ortrant in einem Vergleich zwischen dem Naumburger Bischof Engelhard und Heinrich dem Erlauchten, Markgraf von Meißen, vom 26. November 1238. In dieser in Groitzsch ausgestellten Urkunde bestätigt der Markgraf dem Bischof das Anlegen von Befestigungen, das Münzrecht und gelobt den Besitzstand des Bischofs zu schützen. Im Gegenzug belehnte der Bischof den Markgrafen unter anderem mit Ortrand, das zum Hochstift Naumburg gehörte. In der Urkunde wird ausdrücklich erwähnt, dass dies bereits Heinrichs Vorfahren erteilt wurde. Im Vertrag von Rochlitz 1289 trat Markgraf Albrecht II. der Entartete Ortrand und weitere Gebiete an seinen Sohn Friedrich I. der Gebissene ab. Im Jahr 1292 belehnte erneut der Bischof von Naumburg Friedrich I. mit Ortrand, das lockere Lehnsverhältnis zum Bistum bestand bis zum Jahr 1446. Ortrand kam 1312 durch den Friedensvertrag von Tangermünde an Brandenburg. Ab 1319 war die Stadt wieder sächsisch und gehörte fortan als Vogtei dem Amt Hayn (Großenhain) an. Dem Schuhmacherhandwerk werden 1329 durch Heinrich von Schenkwitz Innungsrechte bestätigt. Im Jahr 1407 wurden erstmals Marktfreiheiten erwähnt, die Markgraf Wilhelm I. vergab.

Frühe Neuzeit bis zum Dreißigjährigen Krieg

Der erste Stadtbrand wird um das Jahr 1400 angenommen, da die Fleischhauer im Jahr 1420 den Markgrafen Friedrich baten, Innungsbriefe zu erneuern. Diese wurden von Markgraf Wilhelm I. vergeben und beim Stadtbrand vernichtet. Der städtische Rat wurde 1411 erstmals bezeugt, damit erhielt die Stadt die niedere Gerichtsbarkeit. Ortrand wurde während der Hussitenkriege 1429 verwüstet und 1431 niedergebrannt. Im Jahr 1466 wurde mit Bestätigung der Statuen der Schützen erstmals ein Ortrander Bürgermeister, Peter Gösgen, erwähnt. In den Jahren 1469/1470 erfolgte die erste Erwähnung als Amt. Das Amt ging aus der Vogtei hervor, zu dem die Dörfer Heinersdorf und Lüttichau sowie zeitweilig im 17. Jahrhundert Kostebrau gehörten. Ortrand erwirbt im Jahr 1496 die Höllengüter und schloss damit die bereits seit dem 13./14. Jahrhundert zur Stadtflur gehörende Flur der Wüstung Minckwitz an. Im Jahr 1480 nahm an einem Landtag in Leipzig teil. Herzog Georg erteilte der Stadt 1525 das Privileg ein Rathaus zu bauen, das an der Nordostecke des Marktes errichtet wurde.

Die erste Information über die Reformation in Ortrand stammt aus dem Jahr 1522 als der Ortrander Bürger Lorenz Grubner in Senftenberg eingesperrt wurde, weil er beim Zechgelage Reden führte wie er selbst Martinus wer[7]. Der Ortrander Pfarrer wurde am 1. November 1536 wegen Ungebührlichkeiten beim Abendmahl beschuldigt. Der sächsische Herzog Heinrich der Fromme führte am 22. August 1539 die Reformation in Ortrand ein. Die Kalandhäuser wurden verkauft und dienten als Knaben- beziehungsweise Mädchenschule. Da die Wallfahrer ausblieben, wurde die Herberge in das städtische Spital und Armenhaus umgewandelt.

Am 26. September 1546 ereignete sich der zweite große Stadtbrand, dabei werden 56 Wohnhäuser zerstört. Entsprechend dem Erbbuch des Amtes Hayn hat die Stadt acht Hufen im Besitz. Wann Ortrand schriftsässig wurde, ist nicht bekannt. Im Jahr 1554 erlangt Ortrand die höchste Form städtische Selbständigkeit in Sachsen, als es pachtweise die Ober- und Erbgerichte sowie Nieder- und Erbgerichte erhält. Im Jahr 1560 schließt sie einen neuen Pachtvertrag mit dem Kurfürsten über die Schriftsässigkeit.

Im Jahr 1565 entstand an der Stelle des ehemaligen Schlosses ein Brauereigebäude. Aufgrund des Meilenzwangs wurde das Bier in 23 Ortschaften ausgeschenkt. Neben der Brauerei war die Tuchmacherei ein florierendes Gewerbe in Ortrand. Im Jahr 1566 wurde die Holzrohrwasserleitung aus dem Buchengarten in die Stadt gelegt.

Der dritte große Stadtbrand ereignete sich im Jahr 1612. Die Hälfte der Stadt, etwa 60 Häuser, die Schule, Pfarrkirche und die Lindenauer Vorstadt, sowie das benachbarte Burkersdorf brennen nieder. Im Jahr 1616 werden Ober- und Erbgerichte bestätigt und beim Landtag 1622 in Torgau ist die Stadt vertreten.

Während des Dreißigjährigen Kriegs bleibt Ortrand bis 1631 vom Kriegsgeschehen verschont. Der Heerführer der Katholischen Liga Tilly lässt nach der Zerstörung Magdeburgs Truppen ins Kurfürstentum Sachsen marschieren. Um den Schwedischen Truppen den Weg zu erschweren, zerstören sie den Mückenberger Damm bei Ortrand, der den Ort mit Mückenberg und Bockwitz verbindet.

Aufgrund der bevorstehenden Kriegswirren ruft die Stadt Meißen einen Benachrichtigungsdienst auf Gegenseitigkeit ins Leben, dem die Städte Oschatz, Mügeln, Döbeln, Großenhain, Radeburg und Ortrand angehören. Am 17. September 1631 erhält man aus Ortrand die Nachricht, dass 30 vom kaiserlichen Kriegsvolk Vertriebene in Ortrand angekommen sind.

Am 29. September 1631 lagert nach der Schlacht bei Breitenfeld ein Teil des sächsischen Heeres mit 18.000 Mann bei Ortrand. Nachdem es nach drei Tagen abzieht, bleibt die Pest zurück. Bis zum Jahr 1633 gibt es 577 Opfer in der Stadt. Im Jahr 1632 muss Ortrand 28 Personen zur Landesverteidigung stellen.

Hans Georg von Arnim-Boitzenburg erstattet am 19. Juni 1633 dem Kurfürsten Johann Georg I. in Ortrand Bericht über seine Zusammenkunft mit Wallenstein. Wallenstein hatte von Arnim die Grundlagen seines Friedensvertrags mitgeteilt. Nachdem er eine nichtssagende Antwort erhielt, ließ er zwei Friedländische Kompanien in Ortrand einfallen. Diese nehmen den Bürgermeister gefangen und drohen die Stadt in Brand zu stecken. Im Jahr 1634 werden sächsische Reiter in Ortrand einquartiert, die Kosten in Höhe von über 3200 Talern muss die Stadt tragen.

Aufgrund aufgelaufener städtischer Schulden in Höhe von 9500 Gulden aus den Jahren 1560 bis 1636 entzieht am 28. Mail 1636 eine kurfürstliche Kommission dem Stadtrat die Gerichtsbarkeit über die Stadt, Heinersdorf und Lüttichau. Stattdessen wurde ein Amtsverwalter eingesetzt. Der erste Amtsverwalter Genherreff wurde nach drei Jahren wegen Unterschlagung und unrichtiger Rechnungsführung abgesetzt. Nachfolger wurde sein Schwiegersohn Fischer, über den sich der neu eingesetzte Rat 1639 beschwerte. Auch er muss persönlich Haftung für Veruntreuung leisten. Im Jahr 1644 werden die städtischen Rechte erweitert und 1658 völlig zurückgegeben. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war Ortrand völlig verarmt, belastet war die Stadt durch Schulden, Hypotheken und den Kauf des Ortes Heinersdorf. Den Ort verkauft die Stadt 1681 unter Vorbehaltung gewisser Rechte an Haubold von Miltitz auf Kroppen.

Neuzeit

Wegen Versumpfungsgefahr wurde 1674 eine Anordnung erlassen, dass Abwässer durch einen gemauerten Kanal unterhalb des Mühhlgrabens in die Pulsnitz geleitet werden.

In den Jahren 1661 und 1680 wurde bestätigt, dass die Breslauer Straße wegen der Pestgefahr über Bautzen, Ortrand und Strehla führt. Im Jahr 1682 wurde sie aber bereits nach Ruhland und Kroppen mit Anschluss über Großenhain und Königsbrück umgelegt. Im Jahr 1682 wurde in Ortrand eine Garnison errichtet, damit ließ sich auch der erste Arzt in der Stadt nieder.

Während des Nordischen Kriegs kam es am 19. April 1707 verursacht durch die schwedischen Truppen zum vierten Stadtbrand. Der Brand zerstörte 60 Wohngebäude sowie einige Malzhäuser, das Lindenauer Torhaus mit der Hauptwache und beschädigte die Pfarrkirche. Bis zum Jahr 1736 zahlte die Stadt Kontributionsgelder zurück.

Am 16. September 1778 kam es in der Vorstadt durch Brandstiftung von Bettlern zu einem erneuten Brand. Betroffen waren 17 Scheunen und 25 Wohnhäuser darunter die Friedhofsgasse mit dem 1602 erbauten Pfarrhaus. Eine Aufstellung aus dem Jahr 1679 weist 102 bewohnte und 100 unbewohnte Häuser aus. Im Ort lebten 700 Einwohner, darunter vier Händler, sechs Bäcker, sieben Fleischer, acht Leineweber, 44 Wollmanunfakturwebe, 102 Brauer und 67 andere Handwerker. Hauptbeschäftigungszweige waren das Herstellen von Tuchen und Bierbrauen. Das Ortrander Bier war früher sehr begehrt. Im Jahr 1697 wurden 468 Fass gebraut und teilweise an den Hof in Dresden verschickt. Schon zu Zeiten des Pirnschen Mönches lebte die Stadt vorwiegend vom Hopfenbau. Später verlor die Brauerei wegen des Meilenzwangs ihre Bedeutung und sie besteht jetzt nicht mehr.

Im Jahr 1771 trat aufgrund von Schlechtwetterperioden eine Hungersnot ein, bei der Strohdächer abgedeckt wurden, um das Vieh zu füttern. Die Zimmerer- und Mauerinnung gründeten sich 1775.

Die Ortrander Garnison musste 1812 mit auf den napoleonischen Russlandfeldzug. Mit Napoleon verbündete westfälische Truppen rasten am 15. Juni 1812 in Ortrand. Nach dem Feldzug ziehen ab dem 6. März 1813 Bayern, Westfalen, Russen und russisch-preußische Truppen in Ortrand ein.

Im Ergebnis des Wiener Kongress kam die Oberlausitz mit Ortrand am 22. Mai 1815 unter preußische Herrschaft. Ab 1816 war Ortrand Bestandteil des Kreises Liebenwerda in der preußischen Provinz Sachsen. 1820 lebten 1500 Einwohner in der Stadt, wobei das Militär einberechnet ist, denn Ortrand war Garnisonsstadt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam mit den Gebietsreformen in der DDR die Gebiete um Ruhland und Ortrand mit den beiden Städten an den neugegründeten Kreis Senftenberg, der aus dem Süden des ehemaligen Landkreises Calau entstand.

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Kommunalwahl 2008Wahlbeteiligung: 56,1 %%5040302010047,9%19,9%19,6%6,6%6,0%keineGewinne und VerlusteDie Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ortrand besteht aus 12 Mitgliedern.

- CDU 6 Sitze (47,9 %)

- DSU 2 Sitze (19,6 %)

- SPD 2 Sitze (19,9 %)

- Grüne 1 Sitz (6,6 %)

- FDP 1 Sitz (6,0 %)

Die Wahlbeteiligung lag bei 56,0 Prozent.

(Stand: Kommunalwahl am 28. September 2008)[8]

Wappen

In der Hauptsatzung der Stadt Ortrand ist das Führen eines Wappen nicht niedergeschrieben.[9] Das Verfahren zum Fortführen des Wappen wird seitens der Stadt Ortrand betrieben, siehe:

»Durch den Beschluss "der Fortführung eines Wappens" durch die Stadtverordneten begann die Beantragung bzw. die Fortführung des Verfahrens zur Genehmigung eines Stadtwappens. Nach Rücksprache mit dem Ministerium des Innern (Abt. Landeshauptarchiv) benötigen wir dazu nur noch eine Reinzeichnung eines Heraldikers, um den Vorgang zum Abschluss zu bringen. Im Anschluss daran wird auch die Hauptsatzung geändert.« Antwort des Bürgermeister von Ortrand Herrn Senftleben bzgl. der Führens eines Wappens durch die Stadt Ortrand.Kultur und Sehenswürdigkeiten

Museen

- Stadtgeschichts- und Schradenmuseum

Bauwerke

→ In der Liste der Baudenkmale in Ortrand stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburgs eingetragenen Baudenkmale.

Das Stadtbild wird von den zwei Kirchen St. Jakob und der Stadtkirche St. Barbara geprägt. Erstere wurde bereits vor mehreren Jahrhunderten erbaut und ist das älteste erhaltene Gebäude der Stadt. Die Kirche St. Barbara wurde im 16. Jahrhundert errichtet und nach einem Brand mit einem Turm von dem Erbauer der Frauenkirche (Dresden), George Bähr versehen, Ende der 1980er-Jahre wurde der Innenraum von Friedrich Press neu gestaltet. Der Marktplatz mit dem Rathaus und den umliegenden Gebäuden sowie der rekonstruierten Kursächsischen Postdistanzsäule bildet ein gelungenes Ensemble.

Das Lehnsmühlschloss ist ein ehemaliges Gutshaus.

Musik

Im Jahr 2006 feierte der Spielmannszug Ortrand e. V. sein 20jähriges Jubiläum. Besondere Höhepunkte in den vergangenen Jahren waren die Teilnahme an den Deutschen Turnfesten in Dortmund, Hamburg und München, den Bundesturnfeste des Österreichischen Turnerbundes in Graz, Krems und Salzburg, sowie am Internationalen Musik- und Majorettenfestival im niederländischen Roermond. Im Rahmen dieser Auftrittsreisen konnten immer wieder gute bis herausragende Ergebnisse bei teilweise internationaler Konkurrenz erzielt werden, u.a. für musikalische und choreographische Darbietung sowie für die Stabführung. Im Jahr 2004 war der Spielmannszug Ortrand e.V. Gast beim Landesturnfest Rheinland-Pfalz in Koblenz und beim „Summer in the City“ in Luxembourg, wo er vor einem begeisterten Publikum sein musikalisches Können präsentierte. Auf Einladung der Staatskanzlei des Landes Brandenburg vertrat das Orchester die Landesfarben bei der Musikparade anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2005 in Potsdam. Zu Beginn des Jahres 2006 wurde der Spielmannszug Ortrand e.V. aufgrund seiner Auftritte und seiner Arbeit für und in der Region offiziell zum ersten „Freund der Lausitz“ ernannt.

Regelmäßige Veranstaltungen

Seit 2003 findet am ersten Mai-Wochenende das Stadt- und Musikfest statt. Gemeinsam mit den Vereinen der Stadt organisiert der örtliche Unternehmerverein dieses beliebte Fest.

Wirtschaft und Infrastruktur

Ortrand ist über die gleichnamige Autobahnanschlussstelle an die westlich des Ortes verlaufende Bundesautobahn 13 angebunden.

Der Ort liegt an der Bahnstrecke Priestewitz–Cottbus und verfügt über einen Bahnhof.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Lutz Heßlich (* 1959), Bahnradsportler, 2-facher Olympiasieger

- Balthasar Kademann (* 1533 in Ortrand), Superintendent in Pirna, hartnäckiger Gegner des Kryptocalvinismus

- Johann Gregor Fuchs (* 1650 in Ortrand; † 16. August 1715 in Leipzig), Baumeister des Barock in Dresden und Leipzig

- Erich Kunisch (* 12. April 1929 in Frauwalde; † 7. April 2003 in Gotha), deutscher Maler und Künstler

- Gloria Siebert, (* 13. Januar 1964), Leichtathletin

Literatur

- P. S.: „Chronik der Stadt Ortrand“ Erster Theil. Th. Haffner, Großenhain 1852 (Digitalisat).

- Reinhard Kißro. Zur Entwicklungsgeschichte der Stadt Ortrand, in 750 Jahre Ortrand 1238 - 1988. Rat der Stadt Ortrand und Stadtgeschichtsmuseum Ortrand

- Otto Hauptvogel. Baudenkmale der Stadt Ortrand, in 750 Jahre Ortrand 1238 - 1988. Rat der Stadt Ortrand und Stadtgeschichtsmuseum Ortrand

- Luise Grundmann, Dietrich Hanspach (Verf.); Institut für Länderkunde Leipzig und der Sächsischen Akad. der Wissenschaften zu Leipzig (Hrsg.): Der Schraden. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Elsterwerda, Lauchhammer, Hirschfeld und Ortrand. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2005, ISBN 3-412-10900-2.

Fußnoten und Einzelnachweise

- ↑ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden (PDF; 31,71 KB), Stand 31. Dezember 2010. (Hilfe dazu)

- ↑ Artikel in der Lausitzer Rundschau vom 9. August 2008

- ↑ Walter Schlesinger. Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter. II Band, Das Zeitalter der deutschen Ostsiedlung (1100 - 1300). Köln, Graz. 1962

- ↑ Emilia Crome. Die Ortsnamen des Landkreises Liebenwerda. Berlin. 1968

- ↑ Otto Posse Die Markgrafen von Leipzig und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Großen. S. 351 - 363. Leipzig. 1881

- ↑ Eichler/Walther. Ortsnamenbuch der Oberlausitz. S. 215/216. Berlin. 1975

- ↑ Gess Felician, Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen. 1. Band Leipzig 1905, S. 324/325

- ↑ Artikel in der Lausitzer Rundschau vom 30. September 2008

- ↑ Hauptsatzung der Stadt Ortrand

Weblinks

Commons: Ortrand – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienStädte und Gemeinden im Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Commons: Ortrand – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienStädte und Gemeinden im Landkreis Oberspreewald-LausitzAltdöbern | Bronkow | Calau | Frauendorf | Großkmehlen | Großräschen | Grünewald | Guteborn | Hermsdorf | Hohenbocka | Kroppen | Lauchhammer | Lindenau | Lübbenau/Spreewald (Lubnjow) | Luckaitztal | Neu-Seeland | Neupetershain | Ortrand | Ruhland | Schipkau | Schwarzbach | Schwarzheide | Senftenberg | Tettau | Vetschau/Spreewald (Wětošow)

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Ortrand — Ortrand … Wikipédia en Français

Ortrand — Ortrand … Wikipedia

Ortrand — Ortrand, Stadt im Kreise Liebenwerda des Regierungsbezirks Merseburg der preußischen Provinz Sachsen, an der Pulsnitz; Tuchweberei, Leimsiedereien, Brauerei; 1350 Ew … Pierer's Universal-Lexikon

Ortrand — Ortrand, Stadt im preuß. Regbez. Merseburg, Kreis Liebenwerda, an der Pulsnitz und der Staatsbahnlinie Großenhain Frankfurt a. O., 116 m ü. M., hat eine evang. Kirche, Watte , Knochenmehl und Leimfabrikation, Eisengießerei, chemische Bleicherei… … Meyers Großes Konversations-Lexikon

Ortrand — Ortrand, Stadt im preuß. Reg. Bez. Merseburg, an der Pulsnitz, (1905) 1760 E … Kleines Konversations-Lexikon

Ortrand — Original name in latin Ortrand Name in other language Ortrand, Wotran, Wtra ao er te lan de, artrand, Ортранд State code DE Continent/City Europe/Berlin longitude 51.37505 latitude 13.75982 altitude 107 Population 2507 Date 2010 11 22 … Cities with a population over 1000 database

Ortrand (Amt) — Ortrand is an Amt ( municipal federation ) in the district of Oberspreewald Lausitz, in Brandenburg, Germany. Its seat is in Ortrand. The Amt Ortrand consists of the following municipalities: Frauendorf Großkmehlen Kroppen Lindenau Ortrand Tettau … Wikipedia

Liste der Baudenkmale in Ortrand — In der Liste der Baudenkmale in Ortrand sind alle Baudenkmale der brandenburgischen Stadt Ortrand und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2010. Baudenkmale Lage… … Deutsch Wikipedia

Amt Ortrand — Wappen Deutschlandkarte … Deutsch Wikipedia

Frauendorf (Amt Ortrand) — Wappen Deutschlandkarte … Deutsch Wikipedia