- Österreichische Nordwestbahn

-

Die k.k. privilegierte Österreichische Nordwestbahn (ÖNWB) war eine private Eisenbahngesellschaf in Österreich. Die Hauptverbindung der Gesellschaft führte von Wien nach Mittelgrund nahe der damaligen österreichisch-sächsischen Landesgrenze. Im Jahr 1909 wurde die Gesellschaft verstaatlicht.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Vorgeschichte

Auf Vorschlag des Direktors der k.k. priv. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (KFNB) Raphael Foges wurde eine Flügelbahn von Floridsdorf nach Stockerau errichtet. Am 30. Oktober 1838 erhielt die KFNB die Vorkonzession für diese Linie. Am 26. Juli 1841 befuhr ein Zug mit der Lokomotive PATRIA erstmals die eingleisige Strecke nach Stockerau.

Verschiedene deutsche Wirtschaftskreise planten schon Ende der 1860er Jahre eine direkte Verbindung von Berlin nach Wien über Reichenberg. Österreich wünschte außerdem eine kurze Verbindung von Wien mit den Häfen der Ostsee und Nordsee, die auch Mittelböhmen (Kohlengruben und Zuckerfabriken) erschließen sollte. Dies war damals mit mehreren Frachtbriefen verschiedener Eisenbahngesellschaft möglich, wobei man auch von der k.k. priv. Staatseisenbahn-Gesellschaft (StEG) unabhängig sein wollte.

Schon 1865 leistete die k.k. priv. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn (SNDVB) verschiedene Vorarbeiten für dieses Projekt, hatte aber mehrere Konkurrenten, besonders die StEG. Im Jahr 1867 vereinigte sie sich mit einigen anderen Bewerbern und erwirkte eine Konzession für eine Eisenbahn von Wien nach Jungbunzlau mit Flügelbahnen nach Pardubitz und Trautenau.

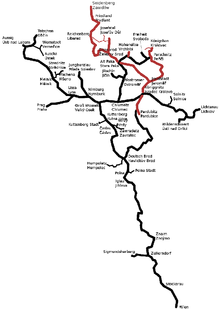

Stammnetz (Netz A)

Die Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn mit der Benennung „Oesterreichische Nordwestbahn“ erhielten die Herren Hugo Fürst Thurn und Taxis, Franz Altgraf zu Salm-Reifferscheid, Louis von Haber und Friedrich Schwarz sowie die Aktiengesellschaft der Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn am 8. September 1868. Inhalt der Konzession war der Bau einer „Locomotiveisenbahn ... ausgehend von Wien über Znaim, Iglau, Deutschbrod, Czaslau und Kollin nach Jungbunzlau mit Zweigbahnen von Zanim an die Franz Josephsbahn, von Deutschbrod nach Pardubitz und on einem geeigneten Punkte der Kollin-Jungbunzlauer Linie nach Trautenau“. Teil der Konzession war auch der etwaige Bau einer eigenen Strecke zwischen Jungbunzlau und Bakow, um dort den direkten Anschluss an die Strecken der Böhmischen Nordbahn herzustellen.

Die Strecken durften zunächst eingleisig angelegt werden, wobei ein späterer zweigleisiger Ausbau bei allen Brücken und Tunneln bereits berücksichtigt werden musste. Erst bei Überschreiten eines Rohertrages von 120.000 Gulden pro Meile während zweier aufeinanderfolgender Jahre durfte die Staatsverwaltung den Bau eine zweiten Gleises fordern. Die Verzinsung des Anlagekapitales wurde während der gesamten Konzessionsdauer von 90 Jahren mit 5 Prozent jährlich garantiert. Nach Ablauf von 30 Jahren behielt sich der Staat ein jederzeitiges Recht zur Einlösung vor.[1]

Die Österreichische Nordwestbahn-Gesellschaft (ÖNWB) konstituierte sich am 26. Juli 1870 als k.k. privilegierte Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 24 Millionen Gulden. Ausgegeben wurden insgesamt 89.089 Aktien mit einem Nominalwert von 200 Gulden.[2]

Die Strecke Jedlesee–Stockerau ging 1871 durch Kauf von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) an die ÖNWB über. Am 29. Juni 1871 wurde die Konzession für diese Strecke an die ÖNWB übertragen[3]

- Eröffnungsdaten des Stammnetzes

- 6. Dezember 1869: Kolín–Goltsch-Jenikau

- 29. Oktober 1870: Kolín–Jungbunzlau

- 21. Dezember 1870: Groß Wossek–Wostromer

- 21. Dezember 1870: Parschnitz–Pelsdorf

- 21. Dezember 1870: Goltsch-Jenikau–Deutschbrod

- 25. Jänner 1871: Deutschbrod–Iglau

- 23. April 1871: Iglau–Znaim

- 1. Juni 1871: Deutschbrod–Pardubitz

- 1. Juni 1871: Wostromer–Pelsdorf

- 1. Juli 1871: Jedlesee–Stockerau (Kauf, eigentliche Eröffnung 26. Juli 1841)

- 1. Oktober 1871: Pelsdorf–Hohenelbe

- 1. November 1871: Znaim–Stockerau

- 17. Dezember 1871: Wostromer–Jitschin

- 17. Dezember 1871: Trautenau–Freiheit

- 1. Juli 1872: Jedlesee–Wien Nordwestbahnhof

- 1. Juli 1872: Zellerndorf–Sigmundsherberg

Ergänzungsnetz (Netz B)

Letztlich erreichte die Verbindung Wien–Jungbunzlau nicht die ihr zugedachte überregionale Bedeutung. Das Königreich Sachsen hatte der Böhmischen Nordbahn die Konzession für eine Weiterführung nach Norden verweigert, so dass das ursprüngliche Vorhaben einer neuen leistungsfähigen Hauptverbindung zwischen Berlin und Wien ein Torso blieb.[4]

Die Österreichische Nordwestbahn strebte daraufhin eigene direkte Verbindungen mit den Netzen der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen und der Preußischen Staatseisenbahnen an. Sie erhielt daraufhin am 25. Juni 1870 die Konzession für ein Ergänzungsnetz, für das im Gegensatz zum Stammnetz A eine Staatsgarantie ausgeschlossen war. Die Pflicht zur Verlegung eines zweiten Gleises bestand hier erst ab einem jährlichen Rohertrag von 180.000 Gulden pro Meile.[5]

Wichtigste Verbindung des Ergänzungsnetzes war die sogenannte Elbetalbahn (Nimburg–Mittelgrund), die den direkten Anschluss nach Norden sichern sollte. Da auch hier Sachsen eine direkte Weiterführung über die Reichsgrenze verweigerte, band man die neue Linie nahe der Grenze im böhmischen Bahnhof Mittelgrund in die bestehende grenzüberschreitende Strecke Bodenbach–Dresden ein. Eine weitere wichtige neue Strecke war die Verbindung Chlumetz–Lichtenau (–Mittelwalde), mit der die ÖNWB den direkten Anschluss an das preußische Streckennetz in Schlesien bekam.

- Eröffnungsdaten des Ergänzungsnetzes

- 4. Oktober 1873: Nimburg–Lissa an der Elbe

- 4. Oktober 1873: Königgrätz–Chlumetz

- 1. Januar 1874: Lissa–Schreckenstein

- 1. Januar 1874: Aussig an der Elbe–Schreckenstein

- 14. Jänner 1874: Königgrätz–Lichtenau-Wiegstadtl

- 10. September 1874: Korneuburg–Donaulände

- 5. Oktober 1874: Geiersberg–Wildenschwert

- 5. Oktober 1874: Schreckenstein–Tetschen–Mittelgrund (B)

- 15. Oktober 1874: Lichtenau–Mittelwalde

- 1. Jänner 1880: Schleppbahn Laube–Tetschen

- 1. März 1890: Wien–Donaukai

Betrieb

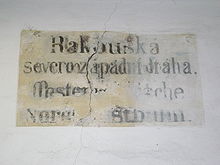

Zweisprachige Aufschrift „Rakouská severozápadní dráha“ / „Oesterreichische Nordwestbahn“ in der Halle des Bahnhofes Praha-Vysočany (2010)

Zweisprachige Aufschrift „Rakouská severozápadní dráha“ / „Oesterreichische Nordwestbahn“ in der Halle des Bahnhofes Praha-Vysočany (2010)

Viele Abteilungen von ÖNWB und SNDVB wurden später zusammengelegt, eine vollkommene Fusionierung scheiterte aber an den Aktionären der alten k.k. priv. Pardubitz-Reichenberger Eisenbahn.

Verstaatlichung

Schon 1895 wollte der Staat die ÖNWB übernehmen, jedoch verzögerte sich dies immer wieder. Erst am 15. Oktober 1909 übernahmen die k.k. österreichischen Staatsbahnen den Betrieb mit sämtlichen Fahrzeugen. Die Verstaatlichung trat rückwirkend per 1. Jänner 1908 in Kraft[6]. Die Liquidationsfirma wurde im Juli 1911 gelöscht.

Zum Zeitpunkt der Übernahme durch den Staat umfaßte das garantierte Netz 627,95 km, das Ergänzungsnetz 308,4 km. Zweigleisig ausgebaut waren die Abschnitte Wien–Stockerau, Časlau–Leitmeritz und Schreckenstein–Tetschen

Die Strecken

- Wien–Mittelgrund (*1870/1874) →Bahnstrecke Wien–Znojmo, Bahnstrecke Znojmo–Kolín, Bahnstrecke Kolín–Děčín

- Nimburg–Jungbunzlau (*1870)

- Groß Wossek–Parschnitz (*1870/1871)

- Wostromer–Jitschin (*1871)

- Deutschbrod–Pardubitz (*1871)

- Trautenau–Freiheit (*1871)

- Zellerndorf–Sigmundsherberg (*1872)

- Lissa–Prag (*1873)

- Korneuburg–Donaulände (*1874)

- Wildenschwert–Geiersberg (*1874)

- Chlumetz–Reichsgrenze nächst Lichtenau (*1873/1875)

- Wien–Donaukai (*1890)

Für Rechnung der Eigentümer betriebene Strecken

- Lokalbahn Sedletz–Kuttenberg (1883–1905)

- Lokalbahn Großpriesen–Wernstadt–Auscha (ab 1890)

- Lokalbahn Častolowitz–Reichenau an der Kněžna–Solnitz (ab 1893)

- Lokalbahn Deutschbrod–Humpoletz (ab 1894)

- Lokalbahn Melnik–Mscheno (ab 1897)

- Lokalbahn Polna-Stecken–Polna Stadt (ab 1903)

Die meisten der von der ÖNWB betriebenen Lokalbahnen waren schon vor der Jahrhundertwende in den Betrieb der k.k. Staatsbahnen übernommen worden[7].

Lokomotiven und Wagen

Gegenüberstellung ÖNWB-Reihen und KkStB-Bezeichnung 1909 Ia 201 Ib 401 Ic,d 301 IIa – IIb,c 15 IIIa,b 16 IVa,b 133 Va 35 Vb,c,d,e 151 VI 271 VIIa,b,c,d,e 171 VIII 389 IXa 3.0 IXb 4.0 Xa,b,c,d,e 163 XIa,b 55 XIIa,b,c 102 XIII 155 XIVa,b 11 XV 162 XVIb 208 XVIIa,b 460 XVIIc 163 XVIId 360 XVIII 309 XIX 209 Bei der SNDVB bekamen die Lokomotiven entsprechend der Reihenfolge ihrer Beschaffung fortlaufende Nummern und Namen. Auch bei der ÖNWB wurden die Lokomotiven in derselben Art eingereiht. Im Zuge des gemeinsamen Betriebsvertrages wurde 1872 ein gemeinsames Nummern- und Reihenschema eingeführt. Namen wurden nur mehr bis 1874 vergeben. Nur die Maschinen der Reihen IIb und IIc erhielten die Namen der ausgeschiedenen Loks der Reihe IIa.

Im gemeinsamen Schema waren folgende Reihen vorhanden:

- Reihe I: Schnellzuglokomotiven

- Reihe II: Personenzuglokomotiven der SNDVB

- Reihe III: Personenzuglokomotiven der ÖNWB

- Reihe IV: Güterzuglokomotiven der SNDVB mit drei gekuppelten Achsen

- Reihe V: Güterzuglokomotiven der ÖNWB mit drei gekuppelten Achsen

- Reihe VI: Güterzuglokomotiven der SNDVB mit vier gekuppelten Achsen

- Reihe VII: Güterzuglokomotiven der ÖNWB mit vier gekuppelten Achsen

- Reihe VIII, IX und X: Lokal- und Verschublokomotiven von SNDVB und ÖNWB

Entsprechend den Lieferungen von verschiedenen Lokomotivfabriken wurden die Reihennummern mit zusätzlichen Kleinbuchstaben versehen.

Bei den Nummern waren ursprünglich vorgesehen:

- 1–100: Personenzuglokomotiven

- 101–200: Güterzuglokomotiven mit drei gekuppelten Achsen

- 301–: Güterzuglokomotiven mit vier gekuppelten Achsen

Die Nummern ab 200 waren für zukünftige Dreikuppler, die Nummern über 400 für zukünftige Vierkuppler vorgesehen. Die Ct-Reihe X erhielt 500er-Nummern. Die 2C-Personenzugloks bekamen Nummern ab 601, die 2C-Schnellzugloks ab 701.

In Folge wurde aber von diesen Richtlinien vielfach abgewichen. Auch wurde der Kleinbuchstabe a zur Kennzeichnung von Zwillings-, b zu der von Verbundmaschinen verwendet. Bei der Reihe XVI gab es nur Verbundmaschinen, sodass nur die Variante b existierte.

Im Zuge der Verstaatlichung kam der in der Tabelle angeführte Umzeichnungsplan zur Ausführung.

Siehe auch

Literatur

- Wolfgang Kos, Günter Dinhobl (Hrsg.): Großer Bahnhof. Wien und die weite Welt. Czernin, Wien 2006, ISBN 3-7076-0212-5 (Sonderausstellung des Wien-Museums 332), (Ausstellungskatalog, Wien, Wien-Museum, 28. September 2006 – 25. Februar 2007).

- Peter Wegenstein: Die Nordwestbahnstrecke. Verlag Peter Pospischil, Wien 1995 (Bahn im Bild 91, ZDB-ID 52827-4).

- Alfred Horn: Die österreichische Nordwestbahn. Bohmann Verlag, Wien u. a. 1967 (Die Bahnen Österreich-Ungarns 1).

- Pavel Schreier: Příběhy z dějin našich drah, Mladá fronta, Praha 2009, ISBN 978-80-204-1505-9

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich vom 20.Oktober 1868

- ↑ Historische Wertpapiere auf www.geerkens.at

- ↑ Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vom 29. Juni 1871

- ↑ Hans von Polenz: Eisenbahnen im Bautzener Land; Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V., Löbau 2006; ISBN 3-00-018243-8; S. 25f

- ↑ Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vom 3. September 1870

- ↑ Richard Heinersdorff: Die K.u.K. Privilegierten Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1928–1918, Verlag Fritz Molden Wien / München / Zürich 1975, ISBN 3-217-00571-6, S. 45

- ↑ Heinersdorff, S. 45

Deutschland: UIC-FER · DB AG · DB · DR · DRG/DRB

Baden · Bayern · Mecklenburg · Oldenburg · Pfalz · Preußen · Sachsen · Württemberg · Elsaß-LothringenÖsterreich: ÖBB · BBÖ · kkStB · KFNB · ÖNWB · SB · StEG · Alte Privatbahnen · Alte Staatsbahnen

Weitere Bahnen: PKP · ČSD · ČD · ŽSR · MÁV · BDŽ · SNCF · RENFE · Portugal · Norwegen · Italien · Russland/Sowjetunion · China

Baureihenschemata: UIC · DRG · DB/DB AG · DR kkStB/BBÖ · ÖBB SBB PKP Brasilien British Rail

Wikimedia Foundation.